山西新绛县古堆、白村遗址调查

山西新绛县古堆、白村遗址调查

选自《文物季刊》1994年02期 山西省考古研究所

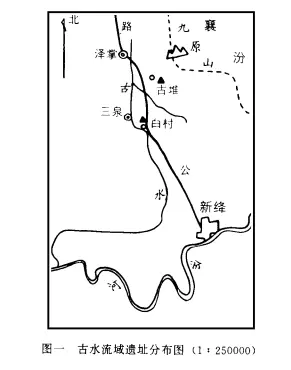

1992年11月,我们在山西省新绛县县城以西的古水流域进行了调查。现将位于古水之东的古堆与白村二遗址的调査收获(图一)介绍于下。

一 古堆遗址

遗址分布于古堆村之东南400米处的九原山西侧山底低坡上,面积600X400米,过去发现有西王村m期文化一陶寺文化晚期遗存,此次部分清理了暴露于断崖上的两座灰坑,因而不知灰坑整体形状。

1.H1

鬲 口部残片一件°H1:1,夹砂灰陶。方唇,唇上有斜绳纹,高领,鼓腹,领及腹部均饰绳纹。口径42厘米(图二,1)。

盆 可复原oHl:4,夹细砂灰陶。尖唇,敞口,浅腹,平底,腹部饰绳纹。口径26.8、底径14.4、高10厘米(图二,2)。

磨光石铲 仅刃部残片»H1:3,原为竖长方形,双面刃,刃部有使用痕迹,刃部宽7.4厘米(图二,3)。

2:H2

泥质灰陶片皆不成形,夹砂灰陶有以下器类。

高领罐 H2:4,圆唇,敞口,咼领,广肩,领及肩部饰浅方格纹。口径9厘米(图二,8)。

单耳罐 H2:9,尖圆唇,直口,微束颈,微鼓腹,平底,颈外有一桥形耳,腹部饰浅斜绳纹。口径7.8、底径4.8、高10.6厘米(图二,4)。

筒形缸 H2:8,方唇,唇部有斜绳纹,深腹,腹上部微鼓,沿外有一周宽平附加堆纹,堆纹上及腹部均拍印竖绳纹。口径28厘米(图二,12)„

釜灶 均残片,器表饰绳纹°H2:5,腹部残片,灶内有一周腰檐,有残烟孔(图二,7);H2:2,灶门残片(图二,10);H2:3,圆唇,口近直,浅腹,并有残烟孔(图二,11)。

鬲足 均残片。鬲足肥大,器表饰绳纹。H2:7,足近裆部有附加堆纹(图二,5);H2:1.无前者之附加堆纹(图二,6)。

磨光石铲 一件oH2:6,刃部缺,与H1:3石料、形态均一致(图二,9)。

二 白村遗址

遗址位于村北8。米处,面积500X 600米。除过去发现及本文介绍的两周遗存外,还有零星的庙底沟文化遗存。我们在村北取土场断崖上清理了三座残灰坑,H1在断崖西南部,H2、H3在H1之东北,其中H3打破H2。

三座灰坑均以灰陶为主,占全部陶片的95%以上,灰褐色陶或灰黑色陶仅少数。陶质以泥质陶为主,约占60%,余为夹砂陶。除H2中见三足瓮外,二灰坑均以鬲、盆、SL>罐为主要器形。

1.H1

H1是一座口小底大的圆形袋状坑,口径2、底径2.9、深2.3米,清理前已有少半遭取土破坏,坑内土质疏松,含灰量极高,岀土物十分丰富。

夹砂陶

鬲 数量较多,可分四型。

A型折沿较宽,腹鼓近肩,口径小于腹径。Hl:18,个体较大。圆唇,颈下绳纹规整,口径24厘米(图三,1);H1:8,个体小于前者。方唇,腹上鼓,颈下饰规整绳纹(图三,9);H1:16,方唇,宽折沿,腹下鼓,颈下饰交错绳纹,口径24.2厘米(图三,5);H1:22,个体较小。方唇,唇面有浅凹槽,颈下饰交错绳纹(图三,7);H1:36,颈下饰交错粗绳纹(图三,8)。

B型方唇,唇面有浅凹槽,折沿较A型近平,腹下鼓,口径略小于腹径,颈下饰规整绳纹。H1:21,口径25.6厘米(图三,2);H1:4,口径24厘米(图三,6)。

C型折沿,腹鼓近肩,口径明显小于腹径,颈下饰绳纹。H1:38,圆唇,绳纹细而规整,口径24厘米(图三,3);H1:39,尖唇,唇尖上翘,绳纹较细,口径28厘米(图三,4)。

D型个体小。圆唇,卷沿,束颈,口径约与腹径相当,鼓腹不明显.颈下饰规整细绳纹。H1:9,口径14厘米(图三,13);H1:7,腹部有三扉棱,俗称“仿铜鬲”(图三,14)。

鬲足 多件,由残鬲足观察原鬲裆均不高,实足跟亦不大明显。H1:8、35、33(图三,10、11、12)。

甗 发现的戴之鬲部均残失,甑部都是泥质陶,根据过去晋南如曲沃曲村、侯马上马等一些西周遗址资料看,甌的鬲部均为夹砂陶,而甑部则多泥质陶,故本文将甌归在夹砂陶部分介绍。H1:42,方唇,斜折沿,腹上部折收至甌腰,腰外有一周不大明显的附加堆纹,腰檐已残,唇外饰斜绳纹,器表折腹之上为竖绳纹并被旋割一周,其下饰斜绳纹被旋割三周,口径32.4厘米(图四,7);H1:23,方唇,折沿,腹上部圆收至腰部,有腰檐一周与鬲部相隔,唇上饰斜绳纹,器表饰交错绳纹并被旋割三周,口径32厘米(图四,8)。

泥质陶

折沿缸 发现残片数量不少,但仅口部可以复原,均方唇,唇面多有斜绳纹,有的绳纹将唇面装饰成近花边状,宽沿略外折,器表遍饰细绳纹。H1:37,口径25.2厘米(图三,15);H1:14,口径23.2厘米(图三,18);H1:13,口径28厘米(图三,20)。它们有可能分为不同型。

折沿瓮 H1:15,尖圆唇,宽折沿,束颈,鼓腹,器表饰交错绳纹并被旋割一周(图三,16)。

小口高领罐 方唇,鼓腹。H1:17,沿外折近平,领下饰细绳纹并被旋割一周,口径13.2厘米(图三,19);H1:41,沿外卷,沿面有浅凹槽,领较前者短且腹鼓,领下饰绳纹,口径13.8厘米(图三,23)。

小口罐 H1:10,圆唇,卷沿,束颈,广肩,颈部绳纹浅而模糊,肩部以下饰交错绳纹,口径14.4厘米(图三,22)。

直口罐 残片均不能复原方唇,唇面上有浅斜绳纹.直口成高领状,领外有手捏制的坑窝,下残(图三,24)。

豆盘 H1:34,圆唇,口略外敞,圆盘,口径18厘米(图三,17)。

罍 残片均不能复原。H1:30,肩部有一周三角折纹,其外填竖线纹,三角折纹与线纹间及线纹外均有凹纹包边(图三,21)。

盆 数量较多,有两件可复原,分两型。

A型数量多,圆唇或尖圆唇,宽卷沿,口径大于肩径,肩部微鼓。H1:32,肩部及腹上部有数道浅凹弦纹,肩下饰绳纹,局部为交错绳纹,口径38、底径19.5、高24.5厘米(图四,1);H1:43,肩部及颈部绳纹浅而模糊,肩下饰绳纹,口径26厘米(图四,2);H1:45,肩部有数道浅凹弦纹,肩部及颈部有浅而模糊绳纹,肩下饰绳纹,口径26厘米(图四,3);H1:44,肩部有数道浅凹弦纹,沿外有浅绳纹,肩下饰绳纹,口径20.4厘米(图四,6)。

B型一件,可复原°H1:19,圆唇,折沿,鼓肩,口径略小于肩径,底略内凹,肩上部有两道凹弦纹,下部一道凹弦纹下为一周凹纹包边的三角折纹,其外填细绳纹,腹部素面,近底部有稀疏浅绳纹。口径24、底径10、高16.8厘米(图四,4)。

甑 H1:46,口部不能复原,肩下似A型盆,甑底为中心一大孔,腹部饰交错绳纹,底径14厘米(图四,5)。

其它

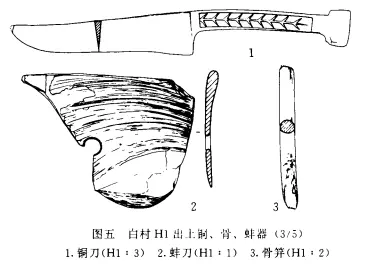

铜刀 H1:3,浑铸而成,竖长方形首,长柄,柄两侧各有羽状纹,弧背,近刀尖部上翘,两面刃,长15.6厘米(图五,1)。

蚌刀 H1:1,残。利用蚌壳磨制而成,两面刃,中有对钻孔,刃部宽5.3—5.8厘米(图五,2)。

骨笄 H1:2,首残。尾部磨为双面刃,断面为圆形,通体磨光,残长6.4厘米(图五,3)。

2.H2

H2口部被H3打破,但仍存大部,口小底大袋状坑,但小于H1。岀土遗物较多。

夹砂陶

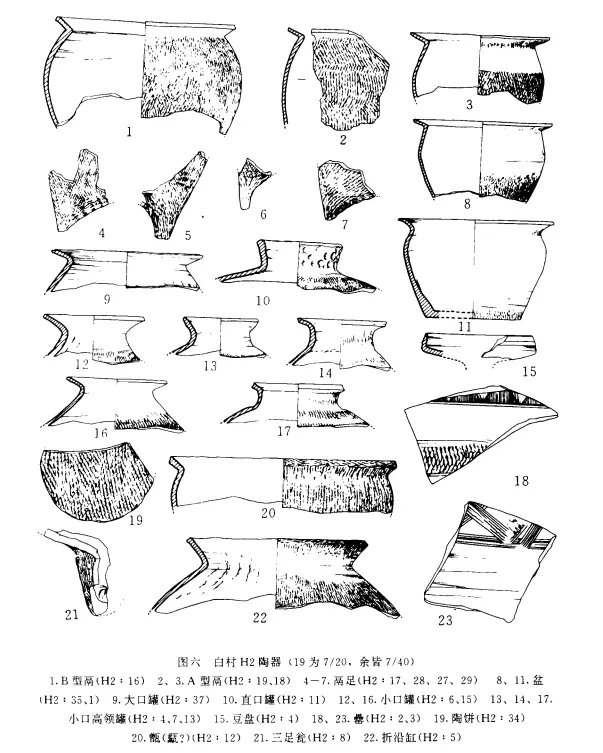

鬲 数量较多,可分为两型。

A型与H1A型鬲为同一型°H2:19,方唇,折沿,腹中鼓,口径略小于腹径,颈下饰交错绳纹(图六,2);H2:18,尖圆唇,折沿,腹中鼓,口径约与腹径相当,颈部有浅而模糊绳纹,肩下有交错绳纹,它与H1中A型鬲即H1:16风格十分一致,口径24厘米(图六,3)。

B型与H1C型鬲同为一型°H2:16,方唇,折沿,上腹圆鼓,口径明显小于腹径,颈下饰绳纹,口径28厘米(图六,1)。

鬲足多件。裆高而实足跟明显者为H2:27(图六,6);裆稍低有实足跟者为H2:28、29(图六,5、7);裆低而实足跟不大明显者为H2:17(图六,4)。

三足瓮H2:8,残存足部,空足呈瘦乳状,壁较厚(图六,21)。

泥质陶

折沿缸H1也有发现°H2:5,方唇,唇面有绳纹,宽折沿,束颈,广肩,颈部及肩部均饰细绳纹,口径28厘米(图六,22)。

小口高领罐H1中也有发现°H2:4,尖唇,口略外敞,颈下饰绳纹,口径11.8厘米(图六,13);H2:7,尖唇,口外敞,颈部及肩部饰绳纹,口径14厘米(图六,14);

H2:13,尖唇,唇尖上翘,颈部及肩部饰绳纹,口径14厘米(图六,17)。

小口罐H1中也有发现。敞口,束颈。H2:6,方唇,颈下饰绳纹,口径16厘米(图六,12);H2:15,圆唇,颈下饰绳纹,口径16厘米(图六,16)。

大口罐H2:37,尖唇,唇面有一周凹槽形成重唇,宽折沿,肩下残,口径24厘米(图六,9)。

豆盘H2:4,方唇,折盘,口内敛,盘外壁有不明显折棱,盘较浅,口径16.8厘米(图六,15)。

直口罐H1中也有发现°H2:11,方唇,直口成高领状,领外有手捏坑窝,广肩,肩部饰交错绳纹,口径13.2厘米(图六,10)。

罍均残片。H2:2,残片上有两组纹饰,上为凹纹包边的三角折纹,外填竖线纹,下为两道浅凹弦纹间填以粗绳纹(图六,18);H2:3,残片上有两组为六、七根细线刻划的交叉几何状纹样(图六,23)。

盆同H1A型盆0 H2:1,尖唇,卷沿,鼓肩,深腹,底部缺,颈及近底部有浅绳纹。口径24.4、底径15.2、高15.6厘米(图六,11) ;H2:35,尖唇,圆折腹,腹较深。颈、肩部饰浅绳纹,腹下部饰交错绳纹,口径22厘米(图六,8)。

甑(甌)H2:12.方唇,折沿,腹上鼓,下残,唇面及器表饰粗绳纹.口径35.8厘米(图六,20)。

陶饼H2:34,圆饼状,一面有交错绳纹,另一面为素面,直径9、厚0.8厘米(图六,19)。

其它

骨笄4件。前三件利用动物肢骨加工而成,均通体磨光。H2:28,尖首,尾端平大,整体呈“T”状,剖面为圆形,长17.4厘米(图七,1);H2:27,首残,尾端平,但较小,整体亦似“T”状,剖面为圆形,残长13.5厘米(图七,2);H2:24,首残,尾端平大,整体呈“T”状,剖面为圆形,残长&4厘米(图七,4);H2:26,利用动物肋骨加工而成,首残,尾部未刻意加工,剖面为扁圆形,残长8厘米(图七,8)。

骨锥H2:25,利用动物肢骨加工而成。首端为尖锥状,尾残,依骨料剖面近扁长方形,残长8.5厘米(图七,3)0

骨铲H2:33,利用动物肩胛骨加工而成。两面刃,中部有对钻孔,刃部宽9、长10.5厘米(图七,10)。

蚌刀两件°H2:20、21,均残,利用蚌壳加工而成,均两面刃,中部有对钻孔(图七,5、7)。

石刀H2:23,呈竖梯形,两面刃,靠刃部中偏左有对钻孔,刃部长5.9、宽5.9厘米(图七,9)。

石环H2:22,残,剖面呈三角形(图七,6)。

3.H3

H3打破H2。其本身被扰土层大部破坏,出土遗物较少。

鬲夹砂灰陶°H3:1,与H1A型鬲为同一型。方唇,折沿,鼓腹,口径小于腹径,颈下饰绳纹,口径28厘米(图八,1);H3:2,与HID型鬲为同一型。尖唇,折沿近平,鼓腹不大明显,口径小于腹径,颈下饰交错绳纹,并有三个扉棱,俗称“仿铜鬲”,口径14厘米(图八,4)。

豆H3:3.残豆柄,柄粗而矮,呈竹节状(图八,2)。

4.采集物

采集物以陶器为主,与H1-H3相同或相近者如下。

鬲采:2(图八,5)与H1B型鬲相近,唯腰更趋筒状,口径23.6厘米。

鬲足采:1(图八,11)与H1:33一

致;采:7(图八,17)与H2:27相近。

豆釆:4(图八,15)与H3:3相近,唯竹节状不太明显;采:6(图八,13)与H1:34一致,盘径18厘米。

折沿缸采:12(图八,6)与H2:13近似,口径28厘米。

盆采:13(图八,19)与H1:32相近,口径20.8厘米。

小口高领罐采:3(图八,20)与H2:7相近,口径13厘米。

其它属于无法与H1-H3直接比较者,分三组。

I组鬲采:5,方唇,唇部被装饰为花边状,折沿,腹壁近直,颈及腹部饰绳纹,口径14厘米(图八,9)。

II组鬲采:14,方唇,折沿,折腹,口径小于腹径,器表饰交错绳纹,口径20厘米(图八,7)。M采:8,方唇,仰折沿,鼓腹,唇及器表饰绳纹,局部为交错绳纹(图八,10)。

III组鬲采:9,尖唇,宽折沿,颈部明显,鼓肩,肩部有一道凹弦纹,余饰交错绳纹,口径27.6厘米(图八,3);采:18,方唇,折沿,束颈,腹上鼓近肩,颈部饰浅绳纹,颈下为粗绳纹(图八,8)。盆釆:11、16,尖唇,宽折沿近平,折肩明显,素面(图八,12、18)。豆采:17,尖圆唇,折盘,盘较浅,盘径16.8厘米(图八,14);采:15高喇叭状豆座(图八,16)。

三 结束语

1.分期与年代

古堆Hl、H2均属陶寺文化,参照高天麟等《龙山文化陶寺类型的年代与分期N一文的标准,H1无论鬲、盆都是其晚期的典型器物;H2单耳罐、鬲、釜灶等器物共出,是其中期的代表性组合,但依我们《晋南地区新石器时期考古学文化的新认识泸一文的分期标准,属陶寺文化晚期。

白村H2被H3打破,参照曲沃县曲村遗址的分期⑥标准,H2属西周晩期早段;H1、H3约同时,属西周晩期晚段。采集物中与H1-H3相近者其年代当大体一致,其余三组我们的认识是:I组虽仅一件花边口沿鬲,但其形态特殊且鼓腹不明显,当属西周中期阶段;R组的折腹鬲在陕西洋西及曲村都有发现,年代为西周晚期。另一件甌(?)亦当同时;皿组中无论鬲、豆、盆都显示出晚于西周的春秋早期风格,参照侯马上马墓地的分期其年代属春秋早期晚段。

2.性质分析

古堆遗址在汾河之西,联系到1992年我们在稷山下王尹也发现有陶寺文化遗忤,过去发表的一些陶寺文化研究文章提到该文化于新绛、稷山、河津一带都有分布,看来,陶寺文化分布区域遍及汾河下游即今整个临汾盆地。

白村遗址发现的西周晚期及春秋早期遗存与曲村遗址为代表的晋文化遗存少有区别,其自然应属于晋文化范畴。而在春秋晚期以前,晋文化与宗周文化无明显区别,器物形态、组合基本一致,它亦应视为宗周文化的一部分。

晋南一带被晋国所吞并的一些小国如荀、贾、沈、姒、摩、黄等所在地望至今并不清楚。荀,有云临猗或陕西旬邑者,也有云新绛者;贾,有云襄汾者,也有人推测在新绛;其它四国毫无线索。白村遗址的调查,也许能为确定其中某一小国的地望或考古学文化面貌提供线索。

(参加调査工作者还有柴君秋、陈根山同志,插图由权美丽绘制,在此一并致谢。)

执笔:田建文 薛新民 杨林中