年味

年,又在猝不及防中走来。像一场雪花,晶亮了冬的门楣,落在心里,

开成了记忆里的欢喜。

铺陈心事,此时阳光恰好,愉悦了思绪,撩拨了心境。回忆,便如一根线,

弯弯曲曲地通向了遥远。

记忆中,儿时的年,总是暖暖的。

那时的年,如青葱时光的梅花、干净得只剩下欢笑,只待路过的画家秀( 文章阅读网:www.sanwen.net )

笔丹青,或多情的诗人泼一怀墨吟哦。

记忆中,儿时的年,穷,却充满了浓浓的开心与无忧。

过年了,长辈们,把一壶小酒,置一张小桌儿,盘腿坐在热乎乎的大炕上,

边喝边拉家常,惬意满桌,孩子们喜庆异常,一兜花生剥出一地无忧,

乐不思蜀,粒粒爆竹燃放的出的是颗颗幸福的心。

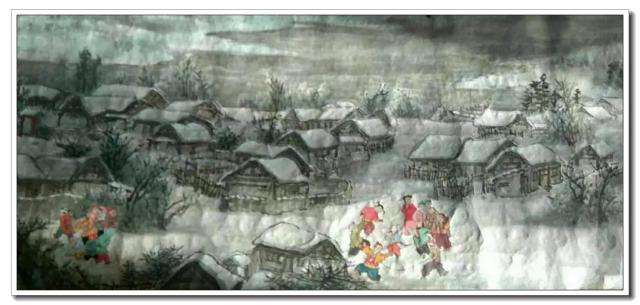

那时的年味里,你不仅可以欣赏到“千树万树梨花开”,更能领略到“长

天远树山山白,不辨梅花与柳花”。 彼时, 一望无垠的雪野成了孩

子们的乐园,堆雪人,打雪仗,捕麻雀,大人们则忙着打扫院子里、房顶上

的积雪。看吧,雪初停,红灯挂,家家户户人欢马叫,说着,笑着,唱着,

跳着,祥和融融。是呀, 今冬麦盖三层被,来年枕着馒头睡,瑞雪兆丰年

呀,这,谁人不知晓呢?

在结了厚厚的冰上,孩子们仨一伙俩一群拎着冰车,呼朋引伴去河上滑冰。

孩子们或盘腿坐在上面或蜷蹲 在上面,冰车飞动,童心飞扬,满是欢快

的笑声……

“踏雪闲寻深院,携壶试觅幽欢”,百节年为首,关东老人说:春节也称过年。

一岁秋来早,稼穑大熟时,昭满告天下,岁岁有余年。其实,萨满文化里的

年,年并非伴随“一夜连双岁,五更分二年”的除夕始才翩翩降临人间。当

四季里进入农历最后一个月“腊月”,古俗“腊祭”的遗风,便悄然地崭露

于关东的白山黑水之间了。这情、这景,大凡见过的人,又有哪一个不觉得

温馨呢?这或许是一如我一样童年经历的人,熟悉不过和念念不忘的场景吧?

总感觉,,那时的腊月,粘米团飘然出得最初年味,让是时冰的天雪地,更

显得奇寒无比。腊七、腊八,冻掉下巴,民俗有冻掉下巴和冻死小人儿之虞,

此时这与同三九、四九天打冰嘎,堆雪人、溜冰车一起 独处出来的画面不

正是现代文明所稀缺的冰雪文化吗。

那时的年气,常常被银装覆盖着,那时的雪,精灵一样就那样懒散地,无拘

无束地飘着、落着,可以栖 身地上的角落,经过阳光的折射熠熠生辉,经

久不化。这些洁白的天使,怀着深深的眷恋义无反顾地扑入田野的怀抱,与

辽阔融为一体,又妖娆成漫山遍野的银装素裹。相比现代城市已藏不住这些

雪了……

有的人说,念随时转,久了时也就成了念,我却永远无法苟同这个观点。

栖居现代,心中根深蒂固的, 却永远是那个美丽的遥远、炊烟袅袅的

小院。

闻到年味,依然感觉,那时的更浓……