不断被表演的“多重人格”

一、众人围观的多重人格

之前,一位十五岁少女宣称自己拥有三十个人格,并录制了一个长达二十分钟的介绍视频,一夜之间获得了海量的关注与讨论。

然而,也有许多人并不相信她,认为她是在“表演”。是以多重人格为噱头的炒作营销,是骗取把多重人格当做“帅气”的中二病们信任的恶意欺骗,是被资本指导下精心编制的假象。

人们甚至嘲讽道——

小姑娘年纪轻轻,就已经掌握了“财富密码”。

但无论是真是假,这一热点事件都再一次把“多重人格”这一概念,带入了大众视野。

我们对多重人格其实并不陌生。比如经典电影《致命ID》、《分裂》,以及畅销书《24重人格》、《禁闭岛》,甚至是韩剧《Kill me,Heal me》。大家对于多重人格的直观认识,就是有好几个人在一个人的身体里一起生活,时而合作,时而冲突,非常有趣。有的人甚至把多重人格与精神分裂混为一谈,字面上认为,是一个人分裂成了好几个人。

但多重人格真的是这样吗?

二、多重人格究竟是什么?

首先,多重人格并不是精神分裂。

精神分裂是人的整体意识彻底崩坏。就像一张肖像画被撕成碎片,无法重新再拼凑出完整的人脸。因此精神分裂者的情感、知觉、认知是破碎的,他们的语言和意识都非常混乱,甚至会出现古怪的幻觉。

然而多重人格却不同。

多重人格患者的意识相对完整,语言功能也比较完好。如果同样以肖像画为比喻,那就象是你把原来的画纸裁成大大小小的几份,在背面画上了几个新的人物。

所以,“多重人格”的学名,叫做“分离性认同障碍”,又称“多重人格障碍”,简称DID。换句话说,就是你在不同的时间,不同的地点,扮演着完全不同的角色,并由衷地认为,那个角色就是你。

那么,真正的多重人格究竟是怎么样的呢?

三、多重人格的内心世界

在《七重人格的女人》这部个人拍摄的视频中,我们可以看到一个隐没于茫茫人海中的DID患者,海伦。

视频的拍摄者露丝,与海伦是多年不见的朋友。露丝某天偶然遇到海伦时,她发现海伦与从前判若两人。不同于童年的开朗,现在的海伦沉默而孤僻,手臂布满了刀痕。她独自居住的房间里,每一个角落都放满了玩偶,仿佛是一个儿童的乐园。

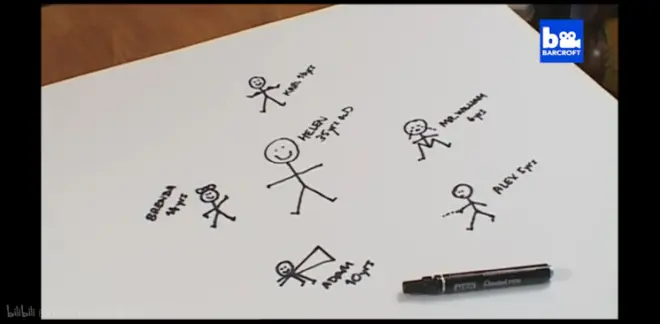

为了能够解开童年好友行为异常的原因,露丝用摄像头记录起海伦的生活。起初,摄像头前仅有海伦和露丝。但而随着二人距离的渐渐接近,露丝开始频繁见到海伦的另外三个保护人格,他们从五岁到十岁,均为男性,为了保护海伦远离痛苦而出现。

但这些分离出来的人格并不都是好人。很久之后,两个虐待性人格终于出现在露丝面前。布兰德和卡尔,两个青春期的少女。正是她们,让海伦的身体饱受摧残。她们让海伦屡屡酒精中毒、自残、吞药过量。

露丝询问她们,为什么要伤害海伦。

她得到的回答是:身体痛苦总比精神痛苦好。她们给了露丝展现了海伦心底被掩藏的秘密——残忍、痛苦的过去。

但还有两个人格,吉米、伊丽莎白,仍然隐藏在海伦的身体下,只露出了一点蛛丝马迹。露丝在就要接近最后的答案时,选择了放弃。她仍记得自己的目的不仅仅是解开海伦患病的原因,而是让海伦不再痛苦。

她的视频以给海伦过生日作为结尾,表示她对海伦的保护。

四、外部世界对多重人格的入侵

有露丝这样一位好友,是海伦的幸事。

但更多的人面临的不是保护,而是更大的不幸。

医学研究发现,多重人格患病的很大原因是来自患者童年时期所遭受的遭遇,尤其是虐待。但只有很少一部分被虐待的儿童出现了多重人格症状,他们更容易去幻想保护者或代替者的存在,或者说一个未受伤害的新自我。这其实是一种潜意识中的自我暗示,为他们“制造”了一个安全地带。

但人们对多重人格的了解还仅限于表面。多重人格的案例数量尚不足以推演患病机制,现有的科学技术也无从彻查真正的病因。这就使得很多人有意或无意地走上了错误的道路。

1977年,一桩案件轰动北美。比利·米利根绑架并强奸三名妇女,后被诊断为多重人格,最终,法院宣布其无罪。他在得到治疗后,遭到了众人的敌意与谩骂,使得即将融合的他再度分离出多个人格。

此事被媒体广泛报道,被改编为各种小说、电视、电影。

1980年,多重人格案例仅有79例。仅仅六年后,即1986年,多重人格病例飙升到六千多例,当然,绝大多数也都在北美。毕竟当时的美国,是新闻媒体、通俗小说、戏剧影视的天堂。

我们从多重人格的症状中足以看出,自我暗示有怎样的力量。而多重人格的症状,如焦虑、抑郁、失意等,在各种精神疾病中都广泛存在。它唯一的特征,就是虚构出的“人格”。而“人格”,恰恰又是可以通过自我“幻想”机制来建构,重塑的。

它是一种人内心中寻求帮助的极端方式。

但塑造一个“人格”,对于看过甚至写过文艺作品的人来说,却是一种轻车熟路的事。

所以它被公开在大众面前后,很快就得到了作家编辑,乃至心理医生们的“有效利用”。多重人格的核心是多重身份,在主人格发现之前,他们通常是“隐藏”的。次人格更多时候是在治疗期间才显现。

所以,医生的询问变成了魔鬼的细语。

1997年,心理医生罗斯在多年的诊疗后承认,其诊所至少四分之一的病症,是伪装或治疗引发的。

更极端的案例是,在芝加哥医院治疗的帕特里卡·布尔古斯,因为医生的治疗相信自己有300个身份。她被医生灌输了虚假的记忆,被认为自己曾经经历过虐待,甚至曾经虐待过自己的孩子。

多重人格变成了一种医生和患者双方共同制造的疾病,是一种“被暗示”下的“被表演”。它并不是简单的戏剧电影的“表演”,而是一个人潜意识的解构和重塑。

五、人格的存在与隐藏

在外界的入侵下,多重人格的情况越来越复杂。

1957年的电影,《三面夏娃》,根据真实个案改编。

伊芙·怀特是一个美丽的妇女。她的主人格孤僻、安静、且柔弱,她不相信自己会是在医生的治疗下,被保留的那个人格。她已经失去了存在的信心。而伊芙·布莱克则是一个无所顾忌、爱玩的次人格,她充满魅力,甚至连医生都对她充满好感。布莱克破坏了主人格怀特的家庭,却又勾引怀特的丈夫。而另一个次人格,简,刚刚出现11个月,她端庄冷静,成熟稳重,认为自己会是最后留下来的一位。

怀特:

布莱克:

简:

看上去的确是这样。如果要三选一的话,简最适合。然而医生却将其记录的影像私自公之于众,导致怀特不断被记者媒体追问骚扰,反而分离出更多复杂的人格。

多重人格的出现,其实是一种自救,是为了保全自我而采取的“被迫行动(act)”。可是问题就在于,原始人格可能并不能因此获得更大的帮助,甚至会失去自我,被次人格所吞噬。

因为多重人格产生的核心机制,是隐藏痛苦。次人格的“行动(英文为act)”,同样是一种“表演(英文亦为act)”。这些“表演”暗藏不同的目的——或许是保护,或许是拒绝,或许是转嫁,但其最终目的都是隐藏痛苦。

也正因此,各人格的记忆并不互通。这也是分离性障碍中的分离性遗忘。即选择性的忘却——把痛苦隔离在记忆大门之外。

然而记忆并不会被彻底清除,这些被选择遗忘的记忆只是被安排在了某个地方,变成了内隐意识。因此当强调这些内隐意识的时候,原始人格会出现强烈的反应,是为了不记起来。

因此,多重人格患者在镜头面前的“行动”,会让患者更加认识到自己的“表演”性,从而消解了“表演”本身的意义,也同时让他们在对自己的情况有了认识之后,反弹式地强化了自己“表演”的“行为”——就如怀特一样,分离出更多的人格。

不得不说,这的确是患者们的悲剧。

六、表演、看、以及被看

所以,多重人格的本质,不过是一种“表演”,只给自己“看”的表演。在这一表演“被看”到时,表演的存在性就被强调,从而失去了“表演”的意义。

但我们总对未知的事物总抱有强烈的好奇心。

放到多重人格这件事上,就是对产生的原因、保护性与虐待性、人格转换,这三大问题,抱有强烈的好奇。

这是一种使人充满好奇心的疾病,也正是因此,它从沉默的边缘地带,不断走向表演的公共领域。“多重人格”作为一种元素,越来越频繁地被运用,在编剧的剧本里被创作,在演员的身体里被表演,甚至是本文开头讲到的,自称有三十个人格的十五岁少女。

正如那句有名的,“没有买卖就没有杀害”——

——没有观看也就没有表演。

更多的表演,为了我们这些观看者而被创造出来。

然而一起表演的还有身为“观看者”的我们。观众也成为了社会上这场关于“多重人格”表演的一部分。

有时我们表演一位正直的人,举起“法律”与“正义”的牌子,对犯下罪行的患者围追堵截。