西安咸阳国际机场专用高速公路十六国墓发掘简报

西安咸阳国际机场专用高速公路十六国墓发掘简报

《文博》 2009年04期 陕西省考古研究院

2007年4-8月,陕西省考古研究院为配合西安咸阳国际机场专用高速公路建设,在咸阳市渭城区正阳镇柏家咀村北二道墟上发现了7座十六国时期的墓葬。墓葬呈南北两排,线性排列,整齐有序,应为一处家族墓地。这批墓葬形制相似、出土器物组合也比较一致,现以2007XJGM66为例作简要报道如下:

一、墓葬形制与结构

该墓为斜坡墓道多室土洞墓,坐北向南,方向170度。该墓葬水平总长20.80米,墓道开口距现存地表深0.45米,墓室地面距现存地表深约10.0米。其结构由墓道、封门、前室、过道、后室、东侧室六部分组成(图1)。

1、墓道平面呈南北向长方形,坡底平面略呈南北向梯形,南窄北宽,坡度35度,坡面踩踏平整光滑。墓道东西两壁由南向北从开口至坡底逐渐斜下收,口大底小,墓道内填松散的五花土,未经夯打。其水平长13.80、坡底长约14.50,南端开口宽1.20、北端开口宽1.50,北壁从坡底至现存地表深10.0米。

2、 封门该墓原应有一道土坯封门,具体位置及结构不详,只是在前室南部、入口内及东西拐角处发现大量杂乱的土坯残块。由于受盗扰破坏及长期渗水淤积,土坯与墓室内填土粘合,很难剥离,因此土坯规格不明。

3、 前室位于墓葬中部偏南,平面略呈正方形,穹窿顶、土洞。前室地面平整光滑,有一层厚0.03-0.05米土质较硬的生土面,与填土极易剥离,推测修建墓室时,地面经过夯筑加工。前室四壁从1.50米处起券拱顶,拱顶弧高约0.80米。前室壁面经铲平修整,除穹窿顶部及四壁局部坍塌外,其余均平整光滑。前室内填大量淤土及顶部塌陷的生土块。其南北进深2.70、南壁宽3.00、北壁宽2.80,通高约2.30米。

4、 过道平面呈南北向长方形,拱顶土洞式。过道地面平整,与前、后室地面平行,东西两壁经修整,竖直光滑。过道内填大量淤土及杂土。其南北进深1.50、东西宽1.00、通高约1.50米。

5、 后室位于墓葬最北端,南接过道。形状与结构均与前室相同,此不赘述。唯地面不见夯打痕迹。

6、东侧室在前室东壁中部挖凿侧室,平面呈东西向长方形,拱顶、土洞。侧室地面与前室地面平行,亦修整平滑,未见夯打痕迹。东、南、北三壁竖直,南、北两直壁从1.10米处起券拱顶,拱顶弧高约0.60米。其东西水平进深2.90、南北宽1.15-1.20、通高1.70米。

二、葬具与葬式

该墓为三人三棺合葬墓,棺具均为木质,分别编号:棺1一3号。1号棺具置东侧室,2、3号棺具并列放置于后室,两棺摆放时呈“八”字形向外斜置。墓主三人骨架均保存极差,大多数骨骼已朽成黄色粉末,加之盗扰破坏,残存朽骨比较凌乱,难以采集,故而墓主性别、年龄均不祥。现分述如下:

棺1位于东侧室,东西顺向放置侧室西中部,灰迹平面略呈长方形,棺板厚度不清,其长2.10、前档(西)宽0.70、后档(东)宽0.60米。棺内墓主骨架仅见头骨及上肢骨,从实际发掘观察,其葬式为仰身直肢,头西足东,两臂自然下垂置腹侧,面向及双手摆放位置不详。

棺2位于后室东南部,为南北顺向放置,平面呈南北向梯形。其长2.10、前档(南)宽0.70、后档(北)宽0.60,棺板厚0.08米。棺内墓主骨架因盗扰已无存,仅在填土中发现零星朽骨残块,其葬式不详。另外,在该棺灰迹中夹杂有大量白灰残迹,推测墓主入葬时,在棺具下垫有白灰,可能起防腐、防潮作用。

棺3位于后室西南部,亦为南北顺向放置,平面呈南北向梯形。其大小尺寸及棺板厚度与棺2基本相同。棺内墓主骨架仅见下肢骨及大量朽骨粉末,其葬式亦为仰身直肢,头南足北,两臂双手摆放位置不祥。

三、遗迹与随葬遗物

该墓已严重被盗,盗洞位于过道北偏东,并打破过道东壁,平面呈一椭圆形,深至墓底,已将墓室封门破坏,三个墓室内均有被扰动的迹象。盗洞内填淤土,其径0.70X 1.00米。从盗洞开口地层观察,似为现代人所盗掘。

该墓出土随葬遗物共46件(组),有1件陶器己残成碎渣(编号M66:43),无法修复成形,不辨器形。质类有陶器、铜器两类。所有陶器均放置于前室,大体可分为两组(图2):第一组放置于前室西壁下西北角(图3),第二组放置于东侧室入口处及东南角。两组随葬品器物组合基本相同,可视为两套,只是第二组器物因盗扰,破坏比较大,相比第一组器类不全。出土唯一的1件铜簪位于棺2内,墓主头骨处,依此推测,棺2内墓主为女性的可能性最大。

现按器类分述如下:

1、陶器共45件(组)。器类有武士俑、男侍俑,女侍俑,鞍马俑、陶牛、陶狗、陶猪、陶鸡,陶牛车、陶灶、果盒、陶仓、陶井,陶盆、陶灯,陶罐,铜簪等。

武士俑1件。标本M66:39,泥质灰褐陶,头与身分体前后合范模制,后插接成一体,手工修整,体中空,制作粗糙。俑头已残佚,直立状,两腿微叉开。圆筒状粗脖颈,上身穿鱼鳞纹補裆甲,甲下摆加宽斓,内穿交领右衽宽袖齐胯襦衫,袖口挽起,腰紧系宽带,下裳为窄口宽筒裤,勒腕,脚穿方首平底中物靴。右臂上举,手半握拳,原似持物已佚,左臂前伸,手亦半握。通体原施白彩,现已脱落。残高25.2厘米(图4,封二、1)。

男侍俑2件。编号M66:9、35,均泥质灰褐陶,前后合范模制,手工修整,体中空。标本M66:9,俑直立状,两腿微叉开。头戴高圆顶帽,脑后出台阶状帽沿,帽顶前有一纵向倒麦穗状缝合纹,帽系带结于颌下。面相浑圆,两腮凹陷,细弯眉,丹风眼微睁,高鼻阔翼,小嘴紧抿微上撅,粗短脖臃肿。上身穿双层交领右衽中袖齐胯襦衫,下摆加窄禰。腰系索状窄带,下裳筒裤,脚穿平底长圆头履。两臂曲肘,双手上下抱胸前,十指分开。帽子施黑彩,现已脱落。面部、领口、双手、腰带、靴涂白彩。通高23.9厘米。标本M66:35,形制基本同上,唯帽顶宽扁,五官模糊不清,双手半握拳,体形较矮。通高22厘米(图5、图一、1,图6、图一、2)。

牵马俑2件。编号M66:3、40,形制大小相同。标本M66:3,泥质红陶,出土时立于马首两侧,两腿微叉开。头戴煎顶高髻帽,系带前打结,帽帔人字形分开下宜护耳,边沿刻划短线纹。面相歪斜,细弯眉,凤眼圆睁,目视前下方,塌鼻阔翼,大嘴紧抿,粗短脖颈。上身穿双层交领右衽中袖齐胯襦衫,下裳筒裤,脚穿平底长圆头履。两臂曲肘,双手握拳,上下分开抱胸前。帽子施黑彩,已脱落,面容、领口、衣前襟、双手涂白彩。通高19.2厘米(图7,图一、3)。

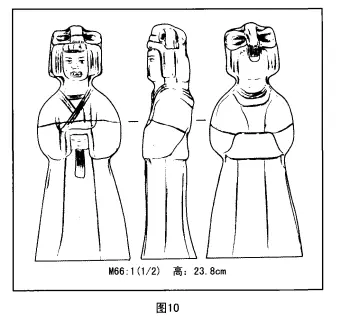

女侍俑8件。编号M66:1-2,4(图一、4)8、10、形制大小相同,唯服饰彩绘有变化。均泥质红褐陶,前后合范模制,手工修整,体中空。标本M66:6,俑直立状,头梳十字形假高髻,状如飞蝶,浓发上梳挽于髻下,后髻下插白色梳篦,鬓发下垂覆耳齐颈。面相方圆,面颊圆润,细弯眉,凤眼圆睁,高鼻梁,小翼悬垂,小嘴紧抿,下颌挺起,细脖颈,上衣内穿圆领衫,外穿多层交领右衽中袖襦衫,颈后层领外翻下搭,下裳高腰齐胸曳地长裙,裙带下垂胸前,胸系宽带抹胸。两臂曲肘,双手隐袖内环抱胸前。发髻施黑彩,多已脱落,面容、领口、抹胸、胸腹前涂白彩。通咼24厘米(图8)。标本M66:8,形制同上,唯下裳穿缀八片黑、红相间的条纹裙,条纹上点缀白色联珠纹各一行。通高24厘米(图9,图一、5).标本M66:1,形制同上,唯面部呈平面,五官刻划而成,胸前阴刻弦纹一道,以似披帛,下裳为缀六片条纹裙,素面无点纹饰,缀缝为刻划的一道竖线。通高24厘米(图10,图一、6)

鞍马俑3件。编号M66:11-13,均泥质红褐陶,左右合范模制,手工修整,体中空,制作较精细。以形制的不同可分二型。

A型1件。标本M66:13,马作直立状。挺颈抬头,马额宽面短,棱角分明,两叶形小耳前翻上竖,两眼圆凸,目视前下方,鼻孔圆张,宽扁嘴紧闭。马面上络头、辔、衔、镰一应俱全,络头上有白色圆泡饰。细短颈,上斜搭辔绳,剪短鬃上竖。马体肥臀圆,扁柱状长尾上撅外翘,四腿如柱,微见圆饼形蹄,两前腿微内收,后腿稍叉开。马背上置高两桥垂直鞍,鞍下衬轄,轉外搭梯形凹面障泥,障泥下垂过马腹,鞍后拽宽高凸輔带,鞍上搭略呈三角形的双马镣。通体原似彩绘,现已脱落。通高28.2、体长41厘米(图11,图一、7)。

B型2件。M66:ll、M66:12,形制大小基本相同。标本M66:12,马作直立状,体形低矮。挺颈抬头,马额宽面短,棱角分明,两叶形小耳前翻上竖,额头上平伸尖锥状翟羽,刻划的双眼圆睁,目视前方,鼻孔微张,宽扁嘴微张。马面上无络辔饰。粗短颈,剪短鬃上竖。马体肥臀圆,扁柱状长尾上撅外翘,四腿上粗下细低矮,圆饼形蹄,两前腿竖直,后腿稍叉开。马背上置高两桥垂直鞍,鞍下衬轉,輪外搭长方形凹面障泥,障泥较长,下垂过马腹,表面用白彩绘条纹装饰,无马缱及輔带。鞍桥涂白彩。通高25.9、体长39厘米(图12,图一、8)。

陶牛1件。标本M66:38,泥质红褐陶,左右合范模制,体中空,制作精细。牛直立状,额宽嘴短,细脖平直前挺,两长粗角相对弯曲丁,额前,双眼圆凸,目视前下方,鼻孔圆张,嘴紧闭。脊上领革微凸,体肥臀圆,窄扁尾高凸下搭贴臀。四腿细短,微见圆饼形四蹄,前、后腿向外叉开,作牵引负重状。牛前、后胛各涂一宽带弓弧形黑彩,其余施白彩,多已脱落。通高14.5、体长29.5厘米(图13,图一、9)

陶狗1件。标本M66:46,泥质灰褐陶,左右合范模制,手工修整,体中空,制作粗劣。狗作蹲踞状,挺颈抬头,两小耳外张,双眼圆睁,警视前方,粗短嘴半张,牙外露,挺胸,粗脖颈高挺。体肥臀圆,尾上卷。两前腿直斜撑,后腿曲蹲。通体刻划毛发。通体原施白彩,现巳脱落。通高12.3、体长15.5厘米(图14,图一、10)。

陶猪1件。标本M66:37,泥质红褐陶,左右合范模制,体中空,制作精细。猪直立状,两尖锥状小耳平伸下翻,小咪眼微睁且高凸,扁长嘴微张,獴牙外露,粗短脖雍肿平伸,浓鬃毛上竖,体肥臀圆,小尖锥状尾翘起。四腿较细且短,直立。通体原似涂黑彩,现已脱落。通高9.5、体长17厘米(图15,图一、11)。

陶鸡 2件。编号M66∶33、36,两件形制大小相同。泥质灰褐陶,模制,体中空,手工刻划羽毛,制作较精。标本M66∶33,鸡抬头挺颈,尖锥状短喙,两眼圆睁且高凸,齿状高冠,颈较细高挺,脖下垂圆饼形小珥。体肥圆,双翅羽毛刻划清晰,宽扁长尾下垂撑地,双腿短粗直立,爪三肢,爪下踩方形薄托板。通高12、体长17厘米(图16,图一、12)。

陶牛车一套3件。

标本M66:34—1~3,由车身、两车轮组成,均已残碎,无法修复成形。泥质红褐陶,模制,手工修整,制作精美。从残片看,车顶为卷棚式,中间微拱,而上作成瓦沟状。车厢四面减地雕刻出根格状纹饰。车轮窄桐高凸,十一根辐条,车毂已残佚。顶棚宽18.5、车厢长20.5、宽19、高7.5厘米(图17)。

陶灶一组3件。标本M66:27、29、42,由灶台、锅(釜)、甑组成,泥质红陶,模制、轮制兼手修。灶台已残碎,无法修复成形,从残片看,与这一时期其它墓葬出土的陶灶没有多大差别,灶台面中间

高浮雕一敛口锅台,口沿平齐,用以放置釜、甑。灶面上还半浮雕出勺、铲、鱼等。锅(釜)呈盆形,宽平折沿,深腹,腹壁斜直,小平底。通体素面,器壁有明显轮制手修痕迹。通高3.8、口沿径11.6、底径5厘米。甑与锅形制相同,唯器底呈七孔花形畀齿。通高5、口沿径11.5、底径4厘米(图18、19)

果盒:1件。标本M66:41,泥质灰陶,手工修整。座底圈有残缺,器为圆盘形底座,盘格,中心为圆形格,一分为三,一大二小,等份梯形格。盘内外壁光素。底盘径22.3、20、通高6厘米(图20,封二、3)。

陶仓1件。标本M66:32,泥质灰褐陶,手工修整。仓体呈直圆筒形,封底。覆钵形顶盖,盖面隆起,微出檐,中心高耸一尖锥状脊顶(握手),盖沿下开一纵向长方形窗口。通高15、盖径11.5、腹径11.3、底径11.2厘米(图21)。

陶井2件。编号M66:28、44,两件形制大同小异,一件井架已残佚,一件配套一桶。均为泥质红褐陶,轮制,手工修整。标本M66:44,井呈圆筒形,上口微敞,窄平沿,封底,腹中部微外折。并架已残佚。通体素净无纹。通局9.4、口径14.8、底径11.8厘米(图22)。标本M66:28-1-2,一套2件,由井和桶组成。井呈圆筒形,口大底小,宽平折沿,方唇,封底,腹部有明显轮制旋痕。口沿上耸立弓弧形圆柱状架梁,梁顶上竖立“H”形系架。通体素净无纹。通高15.5、口径12.8、底径10.8厘米。桶呈尖底圆锥形,口部横嵌一扁提梁,梁微弓。桶壁面满饰两组相对下孤弦纹。通高4、口径4.1厘米(图23,图一、13)。

陶灯1件。标本M66:30,由底座和灯架两部分组成。泥质红褐陶,轮制,手工修整,制作精美,整体像一簇出水芙蓉。底座呈一覆喇叭形,底沿平折内敛,上两圈弦纹,座面高隆,圆筒状细高柄,顶端平外折,形成圆璧形顶,以承托灯盘。器表施白彩,柄部涂三道红色宽带箍,使柄呈竹节状。灯盘呈两重八瓣仰莲花,每瓣双层间模印出花蕊,盘圆平底,内底中心一圆筒形储油罐,罐平折沿,中心放射状伸出八个圆柱“L”形输油管,与莲瓣尖相接,中心直耸一管,共九个,输油管高低相间。油管顶端各连接一钵形灯盏,共九个灯盏,大小基本相同。灯架通体施白彩。通高59.5,灯盘底径27.5、灯盏口径7.2,座底径26、顶径11.5、座高36.2厘米(图24,封二、2)。

陶盆1件。标本M66:31,泥质灰陶,轮制,盆壁稍有变形,口沿有残缺。盆大敞口,宽折沿,沿面内斜刹并微内敛,厚方唇,唇边上下各一圈凸弦纹。深腹,腹壁中上部微折,下部直斜收成小平底,圆饼形假圈足。器壁有明显的轮制旋痕。通高19、口径46、腹径41.5、足径19.5厘米(图25)

陶罐共13件。陶质有泥质红褐陶和泥质灰陶两类,均轮制。以口沿的不同可分三型。

A型4件。直口罐,编号M66:14、21、23、25,此型罐体宽扁,直口,方唇,细矮颈,广肩圆折,微鼓起,腹下部斜收成小平底,外底心内凹。腹壁有明显的轮制旋痕。标本M66:14,泥质灰陶,通体素面无纹。通高24、口径11、腹径26、底径13.5厘米(图26)。标本M66:21,双系罐,泥质红褐陶,折肩处有相对两个峰状系耳,中有圆穿孔。肩部、腹上部共刻划阴弦纹四道,波折纹两道。通高175、口径9、腹径20、底径9厘米(图27)。标本M66:23,四系罐,泥质灰褐陶,肩部附加四个相对纵向长条形系耳,中有细穿孔。通体素面无纹。通高16、口径8.1、腹径18、底径9.5厘米(图28)。

B型7件。侈口罐,编号M66:15—16、18-20、24、26,此型罐体均宽扁,小侈口。窄折沿,沿面外斜刹,细颈紧束,有广肩、溜肩两种,腹上部圆鼓,下部斜收成平底,外底心内凹。标本M66:24,泥质红褐陶,沿边微斜刹,折肩处饰一道宽带箍。通高16.8、口沿径9.1、腹径20、底径12厘米(图29)。标本M66:20,泥质灰陶,细颈较高,折肩处一道宽带凹弦纹,腹壁已开裂。通高21、口沿径7.8、腹径23、底径12.2厘米(图30)。标本M66:16,泥质灰陶,沿面微斜刹,细颈较高。通高23.5、口径8.6、腹径25、底径15.5厘米(图31)。标本M66:26,泥质红褐陶,通体素面,壁面光滑。通高20.5、口径8.5、腹径23、底径15.5厘米。标本M66:18,泥质灰陶,罐体瘦高,口沿不规整,广溜肩,器壁凹凸不平。通高18、口径7.4、腹径17.2、底径12厘米(图32)。

C型2件。平折沿罐,编号M66:17、22,此型罐体宽扁,小口微侈,宽平折沿,方圆唇,细矮颈,广肩微鼓,深腹上部微鼓,下部斜收,平底。腹部满饰瓦阶状弦纹。标本M66:22,泥质灰陶,口、颈部已变形。通高24.5、口沿径11、腹径25、底径16厘米

2、铜簪1件。标本M66:45,用铜条锤骤而成,已残断成数段,无法修复成形(图34)。

四、结语

十六国时期战乱不断,各个王朝的更替比较频繁,这一时期的墓葬在全国发现并且能够得到确认的很少,即使是位于当时京畿之地的西安、咸阳能够确认的也不多。该座墓葬与近年来在咸阳墟发现的十六国墓形制以及出土器物比较接近,具有明显的关中地区十六国墓的基本特征气长斜坡墓道的土洞墓、盛行多室墓,前室一般摆放随葬器物,后室、侧室用于葬人;仰身直肢葬,葬具均为木棺,流行夫妻合葬,子女附葬;出土器物组合比较固定,以牛车、鞍马、侍俑为主要形式。

墓葬中出土的直口罐M66:21、侈口罐M66:16、女侍俑、陶仓M66:32均与《咸阳十六国墓》报告中铁M3:28、师M5:13、平Ml:34、铁M4:2基本相似,结合《咸阳十六国墓》中的分期,推断这座墓葬的时代大致应为十六国的前、后赵时期。125

此外,该座墓葬出土的陶灯、武士俑与以往发现的在形制上有较大区别;圆形果盒更是关中地区同类墓葬中首次发现,它为魏晋、十六国时期墓葬年代序列的深入研究提供了重要的资料。

发掘:马永嬴、王东、段卫、白继、王鹏

绘图:党小婷、白继

执笔:王东、马永嬴