伊散德尔瓦纳:原始民族抗争殖民者的最后史诗(下)

上篇:https://www.bilibili.com/read/cv10388103

第一作者:图拉铁匠

声明:本文仅作科普之用,写作较为仓促,若有疏漏之处欢迎斧正。图片来自Castle, Ian&Knights, Ian, Zulu War 1879:, London: Osprey,1992; Knights, Ian, , London: Osprey,2003;Lock,Ron, The Anglo-Zulu War-Isanwdlwana, South Yorkshire: Pen & Sword Books,2017.的插图。如涉及侵权请联系以删除。

二、双方作战计划对比

1.英国计划

由于开普敦领地总督巴特尔·弗里尔爵士(Sir Henry Bartle Frere)尽快解决战斗的要求和客观条件的限制,英军的作战计划曾经经过修改。在切尔姆斯福德原本的设想下,五支纵队将从边界的五个不同的方向上全线推进,以半包围的形式侵入祖鲁。[1]实际上,各纵队的编号正是它们自东向西的排列。这样,就能很快摧毁祖鲁军队主力并拿下祖鲁王国的首都从而结束战争,也不太需要太担心祖鲁人的迂回攻击。

但是,英国原本诱使斯威士兰王国加入英国一方参战的外交企图失败了,同时英军又面临着无法凑齐足够运输工具的问题。而且,当1878年末部队刚集结完成时,祖鲁兰夏季的高温和暴雨都极其不利于英军的行动。[2]在这样的情况下,切尔姆斯福德只能将首批投入的部队减少为第1、3、4纵队,并将另外较小的两支部队作为预备队。[3]更改后各纵队的任务如下:右翼(第1)纵队跨过图克拉河(Thukela River)下流进入祖鲁兰并分兵北上;第2纵队留守于图盖拉河的克朗斯科普(Kranskope);中央(第3)纵队通过罗克渡口进入姆济尼亚蒂(Mzinyathi)并向东推进;左翼(第4)纵队较为独立地从北方的姆福洛齐(Mfolozi)发动入侵;第5纵队驻扎在吕内贝格(Luneberg)以提防祖鲁人和不满英国统治的布尔人。[4]

尽管三支纵队都被认为能够击败同其遭遇的祖鲁军队,但切尔姆斯福德和他属下的军官们仍有所忧虑。他知道,如果祖鲁王国决定果断地绕开英军并越过边境入侵,这些是不足以阻挡他们的。[5]这样,他们的补给线就有被切断的威胁。因此,暴涨的河流反而成为了他们最好的保障。

在主客观条件的制约下,英军的进攻计划显得过于大胆了——但他们也需要大胆。如此计划的制定自然离不开对祖鲁军队战斗力和行军能力的低估,而这也不仅是切尔姆斯福德本人的问题。两翼的两支部队离主力部队过远,这使得它们有可能被切断补给而被逐个击破。如果这真的发生了,那么中央纵队可能面临的就是两只战略级的巨型“野兽之角”。

2.祖鲁计划

塞奇瓦约国王本人并不想同英国人开战。他的战士们被赋予了在英军跨过边境时选择向其发动袭击的权力,但越过边界进入英国控制的纳塔尔是不被允许的。[6]也就是说,他希望将战争保持为纯粹的防御战争,以避免进一步激怒英国人。在1879年1月初,他开始召集同龄兵团进入乌伦迪,并设法消除了民众对英国人的恐惧。1月中旬,超过2万人的主力部队在那里集结了起来。[7]在部队出发以前,他们首先举行了传统的祖鲁战争宗教仪式。

国王的高级军官们正确地将罗克渡口方向的中央纵队判断为入侵英军的主力,而他们也和国王据此制定了相应的作战计划。祖鲁军队将以最主要的部队应对中央纵队以期将其击溃,而与此同时一部分次要的部队则被派去面对和阻滞准备从海岸边穿越图克拉河下游的第1纵队。[8]此外,12个同龄兵团之外的地方性非正规部队也被赋予了相当重要的任务。南祖鲁兰恩坎德拉(Nkandla)森林当地的非正规军被命令在第2纵队跨过图克拉河的情况下同其对战,而还有一些正规军备派去增援西北方稀树草原上面临着至少有第4纵队作为其敌人的非正规军。[9]

尽管国王没有亲自参加对作战的指挥,但他还是给他的指挥官们下了一些有关作战方针的指示。他告诉他的军队慢慢地行军以避免过于劳累,也不要攻击挖掘好工事的英军;他们要将敌军驱赶回边境外,但切不可继续追击。[10]

总的来说,祖鲁王国作为一个极为落后的国家为反制英军侵略而作的作战计划相当优秀——通过和第一次鸦片战争中清王朝的将领们所作的防御部署相比这一点就显而易见了。但是,这一计划仍存在一定的不足。一方面,军队不被国王允许跨过边境就意味着他们无法对运输补给上存在严重问题的英军展开进一步的袭扰和阻滞——这正是英军所担心的。另一方面,计划仍低估了英军的实力,认为王国军队主力能通过决战击溃中央的第3纵队是不切实际的。

可以看出,双方的计划都有其道理、背后的现实制约以及不足之处。而正是在这样的计划的指导下,伊散德尔瓦纳战役爆发了。

三、战役开展过程

1879年1月11日。英军中央纵队在切尔姆斯福德本人的率领下极其谨慎地从罗克渡口渡过了图克拉河,并建立起了补给线。但是,英军根本没有看到敌军的影子。

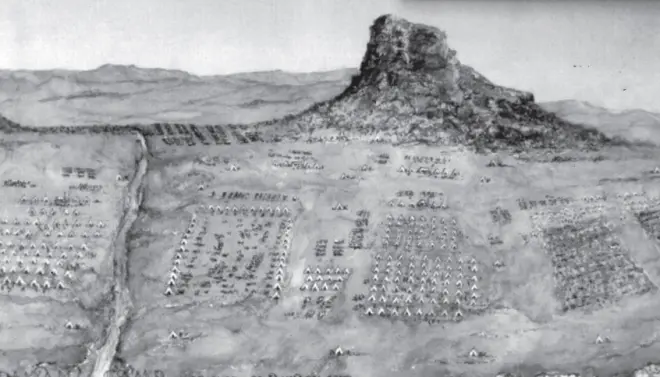

在建立基地和进一步深入祖鲁兰之前,切尔姆斯福德决定先解决当地祖鲁部落的威胁。12日,他发动了对Sihayo酋长的营寨的袭击。参与作战的有第24步兵团第2营和纳塔尔土著第三分队。[11]由于酋长本人和其同龄兵团届时正在乌伦迪,剩下的祖鲁人的命运是可想而知的。英军放火烧毁了营寨,并掳走了部落的500头牲口。[12]由于大雨带来的泥泞路面,英军7天都没有继续行军,而是选择修路来方便车队通过。在英军出发之前,切尔姆斯福德从他的侦察兵口中了解到下一个合适的驻营地是伊散德尔瓦纳山东边山脚下的平原。[13]20日中午,英军大部队到达了那里。

1月17日,祖鲁王国的主力部队离开乌伦迪。而到了20日他们就已经在离伊散德尔瓦纳东边12公里的西弗祖山(Siphezi Hill)宿营了,同时祖鲁侦察兵也发现了中央纵队。然而,切尔姆斯福德却完全没有意识到敌军的接近。这时,他所考虑的反而是有可能组织部队在伊散德尔瓦纳东南方切断他部队补给的当地Sithole部落酋长Matshana kaMondisa。[14]相应的,在次日,他派出了由纳塔尔骑警和纳塔尔志愿兵组成的一支侦察部队对东南方向进行有效侦察。这很大程度上是因为边境特工弗雷德里克·芬尼(Frederick Fynney) 对祖鲁部队藏在曼格尼谷的深信。[15]但其结果并不完全是无功而返。那天傍晚,达特内尔(Dartnell)中校发现了超过1000名祖鲁武士。[16]

与此同时,祖鲁军队在整个21日都没有展开对英军的任何直接行动。这是因为他们相信新月是一种噩兆,不适合开展进攻。[17]在那一天晚上和第二天早上,他们将主力部队从西弗祖山移动到了3公里外的恩格瓦贝尼山谷(Ngwabeni valley)深处。[18]

由于21日1:30切尔姆斯福德收到了达特内尔对增援的紧急要求。切尔姆斯福德决定在22日清晨亲自率领一支大部队寻找他们。他带走了纵队中陆军第5旅纳塔尔省炮兵6门七磅炮中的4门、第24步兵团第2营的6个连、多数骑马步兵和纳塔尔土著先锋第1连。[19]这样,营地中留下的部队就只有第24步兵团两个营剩下的6个步兵连、2门炮、少量骑马步兵和土著部队的2个连。在这之前,他拒绝了纵队指挥官格林(Glyn)上校用货车作为掩体建立营地防御的建议,因为它们需要保持随时可用的状态以用于进行补给。[20]不过,在临走前,他命令了驻守在克朗斯科普的第2纵队中可用的部队在邓福德(Dunford)上校的率领下前来支援营地。[21]

在上午切尔姆斯福德的部队来到达特内尔中校位于赫拉卡卡兹(Hlazakazi)的营地前不久,从北边的马戈戈山(mountain Magogo)传来了祖鲁战士的战吼。对此,他决定发动一场正面突击。但实际上,祖鲁战士们正在向东南和东北两个方向有序撤退,他们的目的正是使离开营地的英军远离伊散德尔瓦纳。[22]所以,英军除了打死80名武士外便没有任何战果了。于是,切尔姆斯福德命令部队停止追击,并撤回2公里外建立了新的营地——这里距离伊散德尔瓦纳营地7英里。[23]但到了下午,由于此前持续的枪声,他仍决定和一支小部队返回伊散德尔瓦纳。在路上,他遇到了土著第3分队第2营营长朗斯代尔(Lonsdale),后者刚从那么经过九死一生逃离。切尔姆斯福德不敢相信他所听到的,并返回命令部队在伊散德尔瓦纳3公里外集结,但当集结完成时已经是18:30了。[24]当部队最终到达时,他们看到的是成百上千的被开膛破肚的士兵尸体。

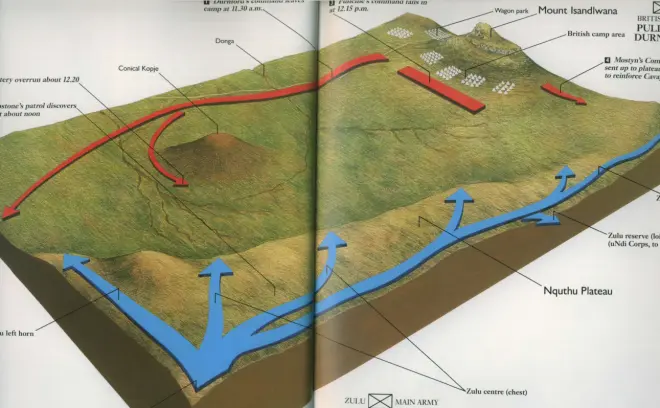

7-8个小时前,祖鲁战士们本试图悄悄地从东北方接近伊散德尔瓦纳,却在山谷中正好撞见了到达那里后开始率队进行警戒侦察的邓福德上校。[25]于是,他们只得仓促地发动进攻,而这导致了Ntshingwayo和其手下的指挥官们只能将离入侵者最远的部队作为预备队使用。不过,这并没有影响“野兽之角”的展开。

留守营地的最高指挥官是第24步兵团第1营营长亨利·普莱恩(Henry Pulleine)中校。在交战开始后他立即作出了反应,将火炮和步枪手部署在了营地北边的侵蚀沟内。[26]与此同时,邓福德上校和他的分遣队被困在了右边不远处的侵蚀沟里,而这迫使普莱恩将线列向右不断拉伸,最终导致防线变得较为薄弱。[27]因此,很快他们就支撑不住并被迫退回营地。而当祖鲁部队的“胸膛”开始发动冲击后,英军的防线由于弹药不支被彻底击碎了,战斗的胜负也就业已决定。英军被迫撤入营地前的曼扎姆尼亚马河谷(valley of the Manzamnyama stream),而那里早已被祖鲁“右角”所占据。[28]于是,战斗几乎变为了一边倒的屠杀。

这一战,祖鲁人共击杀了包括邓福德和普莱恩的52名英军军官、739名正规军士兵、67名白人志愿兵和骑马步兵和471名黑人土著士兵。[29]阵亡人数总共达到了1329人,阵亡率超过75%。但是,祖鲁王国也付出了沉重的代价,超过1000名战士当场死在了伊散德尔瓦纳,他们的尸体被同伴埋葬在了北边的侵蚀沟,[30]加上稍后因伤死亡的士兵超过了2000人,逃跑的数目不明。

四、英军惨败原因探析

纵观整场战争的开展过程,可以看到是无数的偶然性造就了英军的惨烈伤亡。尽管各种偶然事件对祖鲁一方也有产生不利影响,但却造成了更多对英军一方所不堪受。但然而在偶然性背后的,恰恰是众多使偶然成为最终结果的必然性。

首先,英军军官们的刚愎自用和傲慢和由此带来的松懈是造成惨败的第一大推手。从作战计划的制定开始,这一点已经初步展现了。而正如切尔姆斯福德本人所说的那样,“从下至上,没有人对营地被袭击的可能性有起码的估计。”[31]无论在什么战斗中,进攻部队在驻营地布置足够的岗哨、建立防御体系都是起码的常识。但不仅切尔姆斯福德完全没有将这当一回事,普莱恩和邓福德也是如此。即使不相信祖鲁人的行军速度和进攻的可能,如此行为也绝不是应该的。

不仅如此,切尔姆斯福德还很轻易地将如此多的部队带离营地,而此后邓福德也是如此,直接将英军分成了3个部分,而切尔姆斯福德所率部队更是完全无法同其他两部分照应。如果英军集中在一起并建立起恰当的防御,在强大的火力和充足的弹药面前祖鲁军队几乎没有将其击溃、消灭近三分之一的兵力的可能。

其次,情报上的差距是战斗成败的重要因素。不管英军到达了何地,祖鲁人都能凭借侦察兵和当地人的线报永远清楚他们的动向,而英军总是要到最后一刻才能发现靠近的祖鲁战士。实际上,英军只对祖鲁人的动向有极为模糊、滞后的认知。直到1月20日,切尔姆斯福德才了解到祖鲁主力部队于17日从乌伦迪出发。[32]这也充分说明了,以殖民者身份侵入祖鲁人的故乡、肆意放火烧毁他们营寨、掳走他们牲畜的英军必然会被祖鲁人民视为共同的敌人,所以才四处都是盯着他们的眼睛。

而由情报不足所直接导致的便是对局势的误判。正是由于祖鲁大部队部署于东南方的深信不疑,切尔姆斯福德才会选择率领如此庞大的一支部队分兵离开。相对的,依靠充足的情报,祖鲁指挥官们则很好的判断了英军主力的方向和分开的两支部队各自的情况并以此确定了战术。其失误只是战略层面错误判断了第2纵队的动向和目的。[33]

最后,祖鲁战士勇敢无畏的精神也是他们胜利的必要条件。据英军士兵表述,他们“他们以老虎般的猛烈进攻,永不止步,永不动摇……在那时不会有其他任何士兵像祖鲁人那样勇敢”[34]。即使面对拥有前所未有的恐怖杀伤力的步枪阵列,他们仍然能够保持较高的组织度并继续向前冲锋,最终突破防线。当时鲜有其他非近代化的军队能做到这一点。

而可以肯定的是,人数的差距并不是决定性因素。大多数资料读表明总共12支同龄兵团的约23800人参加了伊散德尔瓦纳战役。[35]而这其中包括了诱敌部队和因仓促应战而只能作为预备队的部队。如前所述,祖鲁人的装备和英军相比差距也十分之大。八里桥之战中的英法联军人数是伊散德尔瓦纳英军的4倍多,但当时他们装备的步枪的射速、射程都远远不如1879年的英军,而只在火炮数量上要强过伊散德尔瓦纳英军,面临的数量为其3倍的清军部队装备也要远强过祖鲁战士,而他们的伤亡就极小。盎格鲁-祖鲁战争中此后的罗克渡口之战也充分说明了这一点。在这场战斗中,英军在只有100多人的情况下击溃了6000多名祖鲁战士的进攻。

五、结论

伊散德尔瓦纳战役中英军之所以惨败,归根结底并不是由双方部队力量的对比决定的。是英军的傲慢、轻蔑、对情势的错误判断和祖鲁的无畏、睿智最终造成了英军惨重的伤亡和祖鲁伟大的胜利。倘若英军更加谨慎的规划作战、行事,这完全是可以避免的。尽管由于英军力量的决定性优势和塞奇瓦约国王本人的软弱,盎格鲁-祖鲁战争最后还是以祖鲁王国的彻底失败而告终,但伊散德尔瓦纳战役仍将作为落后民族抗击强大侵略者的一部壮丽传奇永远地留在史册上。

[1] Ron Lock, The Anglo-Zulu War-Isanwdlwana, South Yorkshire: Pen & Sword Books,2017, p.34.

[2] Ian Knights, The Zulu War 1879, London: Osprey,2003, p.26.

[3] Ibid, p.26.

[4] Ian Knights&Ian Castle, Zulu War 1879:Twilight of A Warrior Nation, London: Osprey,1992, p.9.

[5] John Laband, The Fall of Rorke’s Drift: An Alternative History of The Zulu War of 1879, London : Greenhill Books, 2019, p.46.

[6] Ian Knights&Ian Castle, Zulu War 1879:Twilight of A Warrior Nation, London: Osprey,1992, p.11.

[7] Ibid, p.11.

[8] John Laband, The Fall of Rorke’s Drift: An Alternative History of The Zulu War of 1879, London : Greenhill Books, 2019, p.69.

[9] John Laband, “Zulu Strategic and Tactical Options in the Face of the British Invasion of January 1879”, Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies, 28, 1 (1998), p.8.

[10] Ian Knights&Ian Castle, Zulu War 1879:Twilight of A Warrior Nation, London: Osprey,1992, p.11.

[11] Ibid,p.34.

[12] Ian Knights, The Zulu War 1879, London: Osprey,2003, p.28.

[13] Ian Knights&Ian Castle, Zulu War 1879:Twilight of A Warrior Nation, London: Osprey,1992, p.35.

[14] John Laband, The Fall of Rorke’s Drift: An Alternative History of The Zulu War of 1879, London: Greenhill Books, 2019, p.77.

[15] Ron Lock, The Anglo-Zulu War-Isanwdlwana, South Yorkshire: Pen & Sword Books,2017, p.36.

[16] Ian Knights, The Zulu War 1879, London: Osprey,2003, p.31.

[17] Ian Knights&Ian Castle, Zulu War 1879:Twilight of A Warrior Nation, London: Osprey,1992, p.36.

[18] John Laband, The Fall of Rorke’s Drift: An Alternative History of The Zulu War of 1879, London: Greenhill Books, 2019, p.78.

[19] Ibid, p.79.

[20] Ian Knights&Ian Castle, Zulu War 1879:Twilight of A Warrior Nation, London: Osprey,1992, p.36.

[21] Ibid, p.79.

[22] Ron Lock, The Anglo-Zulu War-Isanwdlwana, South Yorkshire: Pen & Sword Books,2017, p.78.

[23] John Laband, The Fall of Rorke’s Drift: An Alternative History of The Zulu War of 1879, London: Greenhill Books, 2019, p.81.

[24] Ibid, p.82.

[25] Ian Knights, The Zulu War 1879, London: Osprey,2003, p.32.

[26] Ibid, p.32-33.

[27] John Laband, The Fall of Rorke’s Drift: An Alternative History of The Zulu War of 1879, London: Greenhill Books, 2019, p.84.

[28] Ian Knights, The Zulu War 1879, London: Osprey,2003, p.33.

[29] John Laband, The Fall of Rorke’s Drift: An Alternative History of The Zulu War of 1879, London: Greenhill Books, 2019, p.82.

[30] Ian Knights, The Zulu War 1879, London: Osprey,2003, p.33.

[31] John Laband, The Fall of Rorke’s Drift: An Alternative History of The Zulu War of 1879, London: Greenhill Books, 2019, p.80.

[32] Ian Knights&Ian Castle, Zulu War 1879:Twilight of A Warrior Nation, London: Osprey,1992, p.35.

[33] John Laband, “Zulu Strategic and Tactical Options in the Face of the British Invasion of January 1879”, Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies, 28, 1 (1998), p.8.

[34] Ron Lock, The Anglo-Zulu War-Isanwdlwana, South Yorkshire: Pen & Sword Books,2017, p.203.

[35] Keith I. Smith, Studies in the Anglo-Zulu War, South Yorkshire :Doncaster, 2008, p. 67.