从零开始学中医:6.6望目耳鼻

局部望诊-五官-目耳鼻

同学们好,现在我们开始学习,望诊之望五官。

,是指目舌口鼻耳,与五脏肝心脾肺肾相关联。因此望五官的异常变化,可以了解五脏六腑的病变。望舌将重点在舌诊中学习。因此本节望五官,主要介绍目、耳、鼻、口唇、齿与龈以及咽喉等6个方面的望诊的内容。

(一)望目

首先我们来学习,望目。

目为肝之窍,心之使,肾精之所藏,为血之宗,五脏六腑精气皆上注于目。故目与五脏六腑皆有联系,尤其与心、肝、肾的关系更加密切。所以望目可了解脏腑精气盛衰。

望目,主要望眼神、色泽、形态和动态异常改变。其中,望眼神在全身望诊的望神处已经讲解,所以此处,此次讲解的重点,是在望眼睛的色泽、形态和动态的异常。

1色泽

我们先讲眼睛的色泽变化。

中医的五轮学说,把眼睛分成5个部分,

其中瞳仁,对应肾,称为水轮;

黑睛,对应肝,称为风轮;

两眦血络,对于心,称为血轮;

白睛,对应肺,称为气轮;

眼睑,对应脾,称为肉轮;这就是五轮学说。

眼睛5个部分,正常的色泽表现为:

瞳仁,就是角膜,正常是无色透明的;

黑睛,也就是虹膜,中国人的虹膜颜色应该是褐色或者棕色;

两眦血络,正常的色泽应该是红润的;

白睛,就是巩膜,正常的颜色应该是白色;

眼睑,就是睑结膜,正常颜色应该是红润的颜色。

如果眼睛的颜色发生变化,就会出现病变。

比如:

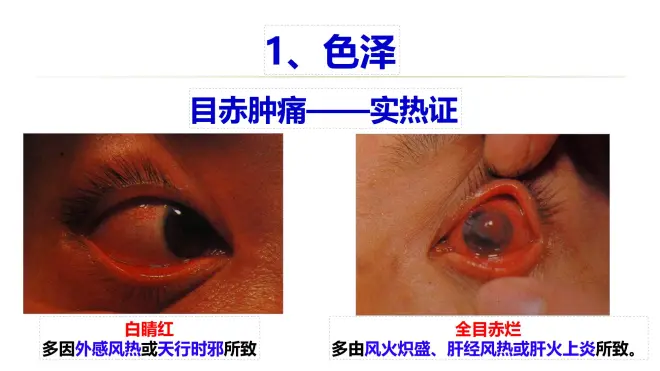

目赤肿痛,多属实热证。但是,目红的局部部位不同,表现出实热的脏器是不一样的。

比如:白睛红,病变部位在肺,多由外感风热,或者是天行时邪所导致;两眦赤痛,病变部位在心,为心火上炎;睑缘赤烂,病变部位在脾,为脾有湿热;全目赤烂,病变部位在肝,多由风火炽盛、肝经风热或肝火上炎所导致。

白睛发黄,通常属黄疸病,多有湿热或寒湿内蕴,肝胆疏泄失常,胆汁外溢所致;

内外目眦淡白,通常见于血虚或者失血的病人;

目胞色黑晦暗,我们常称之为熊猫眼,通常是肾虚的表现。

2形态

眼睛形态的变化,表现如下:

目胞浮肿,多见于水肿的病人;

眼眶凹陷,多见于伤津耗液,或者气血不足的病人;

眼眶突出,如果兼有喘满上气,多见于肺胀病,多因痰浊阻肺、肺气不宣、呼吸不利所导致;

如果眼球突起,兼有颈前微肿,急躁易怒,是为瘿病,多因肝郁化火,痰气郁结于颈前所导致;

眼睑红肿,如果睑缘肿起结节如麦粒,红肿不胜者为针眼;如果胞睑漫肿,红肿较重者称为眼丹。我们现在看到的这张图,它属于针眼。无论是针眼还是眼丹,都为风热邪毒,或脾胃蕴热上攻所导致。

3动态

第三我们来看眼睛动态。

正常瞳孔等大等圆,直径约为3到4个毫米,对光反射灵敏,眼球运动随意而灵活。

眼球的动态异常,我们从以下几张图来进行论述:

瞳仁缩小,通常见于川乌、草乌、或毒蘑菇、有机磷中毒以及某些西药所导致;

瞳孔散大,见于某些药物中毒或者死亡标志,若一侧逐渐散大为中风或颅脑损伤等;

戴眼,是指目睛固定上视。图中是农药中毒的病人表现出的戴眼证。通常是脏腑精气衰竭的病人。

瞪目直视,兼颈前微肿,急躁易怒,常见于瘿病。多因肝郁化火、痰气壅结所致。

下面两张小孩的照片,为昏睡露睛。是指在睡觉的时候,眼睑不能够配合。这是由于眼睑无力所导致的。眼睑,在五轮学说中间,属脾。所以昏睡露睛,通常是脾胃虚弱的表现。

的病人,如果双睑都下垂,这是由先天不足,脾肾亏虚所致;如果仅仅只有一只眼睛的眼睑下垂,称为单睑下垂,通常是由于脾胃气虚,或者是外伤所致。

以上是望目的色泽、形态和动态的异常。

(二)望耳

第二个部分望耳。

肾开窍于耳,心寄窍于耳,为宗脉之所聚,因为手足少阳经、手足太阳经,足阳明经等等,均分布于耳和耳周围,所以耳为宗脉之所聚。耳又为全身全息相。因此耳与全身均有联系,尤其与肾、胆关系密切。故望耳可以诊察肾、胆和全身的病变。

望耳,主要是望耳的色泽、形态,以及耳内的病变。

1色泽

首先我们看耳的色泽。

正常耳的色泽,是红润的,表明气血充盛。

耳朵色泽的异常,与我们面部色泽异常的改变,意义是一样的。

比如,

耳轮淡白,为气血亏虚;

耳轮红肿,见于肝胆湿热或是热毒上攻;

耳轮青黑,通常见于阴寒内盛或者是剧痛病症。

小儿耳背有红络,耳根发凉,这是麻疹的先兆;

我们现在看到这张图片,它是耳轮干枯焦黑,这是肾精亏损,精不上荣的一种病重的表现。

2形态

下面我们来看看耳的形态。

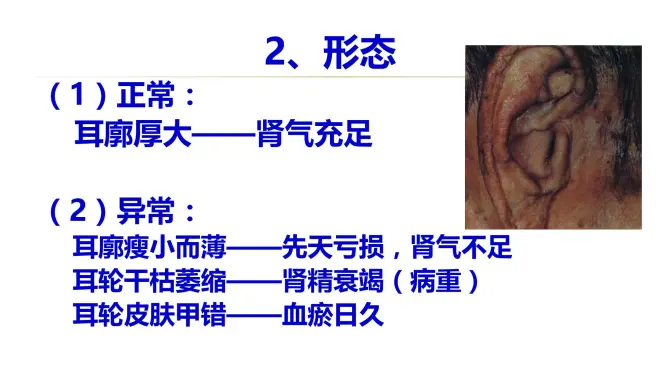

正常的耳廓形态,是厚大的,通常是肾气充足的表现。

如果耳阔瘦小而薄,是先天亏损,肾气不足的表现;

而耳轮干枯萎缩,这是肾精衰竭,病重的表现。

耳轮皮肤甲错,这是血瘀日久,不能荣养肌肤所导致的。

3耳内的病变

下面我们来看看耳内的病变。耳内病变主要讲述脓耳。

脓耳,是指耳内流脓水。一般来说,急性期通常与肝胆病变有关,多是由肝胆湿热熏蒸所导致。脓耳后期,通常是属于虚证,多由肾阴不足,虚火上炎所致。

所以对脓耳的辨治,通常急性期,病变在肝胆,多为实证;慢性期、后期病变在肾,多为虚证。

以上是望耳的色泽、形态,以及耳内的病变。

(三)望鼻

第三个部分,望鼻。

鼻居面部中央,为肺窍,鼻为明堂,为脾之所应。鼻上及鼻周为各脏腑对应的部位,五脏居中,六腑夹在周围。足阳明胃经分布于鼻旁。所以望鼻可以诊察肺和脾胃的病变,可以判断脏腑虚实、胃气的盛衰,病情的轻重和预后。

望鼻,通常是望鼻的色泽、形态和鼻内的病变。

1色泽

首先我们望鼻的色泽。

正常的鼻的色泽,是红黄隐隐、明润含蓄,与我们的面部色泽意义是一样的,表明了胃气充足。

如果:

鼻的色泽发生异常,与我们面部色泽异常的意义也基本是一致的。

鼻端微黄而明润,

如果见于新病,主要表明胃气未伤,病情比较轻;

如果见于久病,表明胃气来复,是向愈的一个表现;

鼻端色白,见于气血亏虚或失血的病人;

鼻端色赤,见于脾肺蕴热;

鼻端色青,见于阴寒腹痛;如果兼鼻端发凉,这是病重的一种表现;

鼻端色微黑,见于肾阳虚,虚寒水停;

鼻端晦暗枯槁,表明胃气衰败。

2形态

第二,鼻的形态变化,主要讲两个:

一个是鼻红肿生疮,这是胃热,或者血热的一种表现;

一个是鼻端生红色粉刺,又称为酒渣鼻,这是肺胃蕴热征象。

所以,鼻的红肿、生疮或者长粉刺,通常病变部位都是在肺或胃,与肺热,或者胃热有关。

3鼻内的病变

第三就是,鼻内的病变。主要见于以下两种:

第一种,是鼻塞、流鼻涕,通常见于外感表证。如果流清鼻涕,属风寒表证;如果流浊鼻涕,是为风热表证。如果鼻涕腥臭,脓涕比较多,这是属于鼻渊的范畴。

第二种,就是鼻腔出血,又称为鼻衄。它见于肺胃蕴热或外伤病人;

如果鼻孔内赘生柔软、半透明的光滑小肉,称为鼻息肉,这是湿热邪毒,郁结鼻腔所导致的一种病证。

以上是望鼻的色泽、形态和鼻内的病变。

本节课主要讲述了望五官之望目、望耳以及望鼻的内容。下次课,我们将继续学习望五官之望口唇,望齿龈以及望咽喉的内容。

本节课就讲到这里。

各位同道,本人自学中医并取得了行医资格,其中走了很多弯路,这是暨南大学孙立老师讲的课程,我认为这个课程非常优秀,我整理制作,同道共修。