西安南郊皇明宗室汧阳端懿王朱公缯墓清理简报

西安南郊皇明宗室汧阳端懿王朱公缯墓清理简报

《考古与文物》 2001年06期 西安市文物保护考古所

皇明宗室沂阳端懿王朱公缯墓位于西安南郊雁塔区曲家乡金呼沱村。1999年8月3日晚,该村村民反映有人在村西田地里盜掘古墓,市文物保护考古所及当地派出所即刻派员赶赴现场处理。所盗古墓位于村西约一华里处,地势较高。据当地村民讲,地面原有封土,60年代平毁。现地面已无任何遗迹。盗洞从地面直通墓室,正对墓室内棺床中间部位,直径约60厘米。墓主为皇明宗室浒阳端懿王朱公糟。现场截获已盗出的陶俑18件。为确保墓室内遗存文物的安全,在派出所同志积极配合下,市文物保护考古所先将墓内80多件易提取的文物取出,随后于8月16日至23日对该墓进行了抢救性清理发掘,现将情况简报如下。

一、墓葬形制与葬式葬具

该墓座北面南,平面呈长方形,方向175度,由墓道、墓门、墓室三部分组成(图一)。墓底距地表8.8米。

墓道位于墓室南端,开口距地表约0.4米,为长方形竖井底带斜坡的墓道,南北长5.2、东西宽2.2米,壁面平直。

墓室砖券,全长10.6、宽3.02、高3.05米。其构筑方法是:先与墓道整体大开挖一长方形竖穴坑,在墓道之北坑底用长条砖平砌至1.55米高起券,券顶之上填土隔层加夯,砖长0.32、宽0.1、厚0.06米。墓室内距封门4.35米处有一隔墙,将其分为前后二室,隔墙厚0.2米,高与墓室内顶齐,并在其中间设有圆拱形落地门洞,门洞宽1.56、高2.08米。前室长4.35米,方砖铺底,方砖边长0.32、厚0.06米。后室长6.02米,东西两侧及北壁中间部位各设一砖券小龛,两侧的小龛大小、形状相同,宽1、髙0.82、进深1、底距墓室底0.42米;北壁小龛宽1.6、高1:06、进深1.5、底距墓室底0.64米。随葬品主要置于前室,在前室的两侧整齐摆放骑马、仪仗等俑群,在后室的小龛内放置陶房屋模型、陶家具模型(北壁小龛内)等。

墓门由门楼、门框及石门组成,整体宽2.7、厚1.35、残高4.3米。

门楼背靠墓而建,下部两侧用长条砖平砌至1米处起券,门洞宽2.02、高1.9、进深0.54米;上部在券顶的上、下顶之间迎面砌筑一长方形的平面,在平面上用砖及小瓦雕刻砌筑门楼。因该墓早年被盗扰,盗洞从地面下挖至门楼顶的东、西两侧,砸开石门顶部的封砖进入墓室,故使砖雕门楼、门洞拱顶遭到严重破坏,门楼仅剩中间一小部分。

门框为方柱状石材构筑而成,位于门楼与石门(墓室口)之间,宽1.63、高2.28米,两侧边框宽0.28、高1.92米,顶框宽0.36、长2.5米。顶框与边框棒卯相接,边框外侧、顶框之上砌以平砖,上与门楼顶齐。

石门位于门框之内,在墓室口两侧与墓室整体砌筑一南北长0.98、东西宽0.48、高2米的门柱,其上棚以长2.58、宽0.40、厚0.2米的石条,石条之上至墓室券顶用砖封,石条的两端下面靠近门柱墙壁各凿一深5厘米的门枢洞,并分别置以高2、宽0.9、厚0.12米的石卩,石门为素面,上有红漆痕迹,门后面中部内侧若锁孔。因盗洞内墓土的挤压作用,东边石门呈半开状。另外在门楼外侧的墓壁上东、西两边各掏挖一宽0.40、深0.14、高2.5米的凹槽,在凹槽之外各砌一长0.4、宽0.3、高2.1米的墙墩,5块长2.3、宽0.45、厚0.12米的石条依次向上平放,且将两端嵌入凹槽之内。墓志即紧贴门楼立放于最上一块石条之上的中间部位。

葬具一棺一椁,置于棺床之上。棺床位于后室北部正中,砖砌,南面(面对墓门)砖雕有二龙戏珠图案,四面砖雕兽足。棺床之上铺有0.1米厚的青石,石面磨光,棺床平面略呈梯形,长2.64、北宽1.6、南宽1.4、高0.62米(图二)。因盗扰,棺椁已破坏,在棺床两侧的地面上,散落有棺椁木板残片,显系盗墓者所为。棺椁木质均系松木,外表漆以彩绘,首先以生漆、麻布做底,厚约0.2厘米,然后以红色为底色,用金粉绘岀龙凤团花图案。从棺床之上棺椁的残留范围得知,椁长2.2、宽0.9—1.2米,棺长1.9、宽0.7-0.84米,板厚均约为0.12米,高均不详。椁底的四周每隔约10厘米整齐地摆放一枚铜钱。

出土器物

出土器物共计111件。其中陶俑79件、陶房屋(模型)3件、陶家具(模型)17件、陶灶具(模型)3件、瓷器2件、祭祀器3.件、木印1件、玉带饰2件、石墓志1合,另有铜钱35枚。

(一)陶俑

陶俑共计79件。置于墓内前室两侧,每侧各三排。有立俑、骑马俑,均为模制,人及马的腿部内夹有铁芯。陶质为红色,外施彩绘,面部墨线勾绘岀眉、眼、胡须,色彩保存基本完好。清理时陶俑前面的地面上残留有木棒朽迹及戟、矛等仪仗器物的金粉壳,说明陶俑均为仪仗俑。

立俑65件。身着圆领右衽长袍,长袍前摆较短,下露内袍。袍施彩绘,一般外袍为红色者,内袍为绿色;外袍绿色或灰色者,内袍为红色。上身内衣白领外露,腰束带,足蹬黑色长靴,站立于边长8、厚1厘米的底板上。以帽式不同分为中官帽俑和毡帽俑两类。

中官帽俑51件。头戴黑色中官帽,腰束革带,高26.1〜26.5厘米。其中袍施红彩25件、绿彩16件、灰彩10件。革带除5件袍施灰彩的陶俑施红彩外,余均施白彩。以手势不同分为四型。

I型42件。其中袍施红彩19件、绿彩14件、灰彩9件。双臂屈于胸前,双手半握拳,或右手置于左手之上(图三),或左手置于右手之上(图四),或左手位于右手之上(图五),或右手位于左手之上(图六、七),均作持物状。

II型4件。其中2件左手半握屈于胸前,右手半握屈于身侧,右肩处留有铁环残迹(图八)。

另2件手势与前2件相反,1件左肩铁环保留完好(封二,右上)。

III型2件。双手前屈,掌心相对略上翻,掌指稍屈,作托物状。其中1件腹部有一小孔,原应插有物(图九)。

IV型3件。两臂外张,下臂上屈于胸前两侧,掌心相对,手指向上稍屈(图一O)。

毡帽俑14件。头戴圆形尖顶红色毡帽,腰系红色软带,软带于前腹下系结后向两边下垂,袍灰彩。高27厘米左右。以手势不同分为四型。

I型2件。双臂上屈,双手于口前作吹奏状(图一一):

II型3件。双臂上屈,双手于胸前,或左手位于右手之上,或右手位于左手之上,作执物状(图一二;封二,左上)。

III型5件。上臂向两侧外张,下臂前屈,双手相对,半握拳(图一三)。

IV型4件。上臂下垂,下臂前屈,双手相对,半握拳(图一四)。

双人牵马俑2件。置于墓室两侧仪仗俑群最南端。两人一马站立在方形底板之上,马昂首,鞍辔俱全,鞍施红彩。牵马俑侧身背靠马站立于马前腿处两侧,一手屈伸向马头旁,作执缰状,一手半握拳屈于腹前。头戴中官帽,身穿圆领长袍,长袍前摆较短,下露内/袍,上身内衣白领外露,腰束红色革带,足蹬黑色长靴。牵马俑、马俑均施彩绘。一件马施黑彩,左侧牵马俑袍施红彩,内袍施绿彩•右侧牵马俑袍施绿彩,内袍施红彩(封面);另一件马施白彩,右侧牵马俑袍施绿彩,左侧牵马俑袍施灰彩,内袍施红彩(图一五)。底板长14.5、宽17.5厘米,马高29、长27厘米,牵马俑髙25.6厘米。

骑马俑12件。以服饰不同分毡帽骑马俑和樸头骑马俑两种。

毡帽骑马俑8件。头戴红色圆形尖顶毡帽,其中7件帽•拠有带饰向后弯曲下垂于腰后,1件帽顶为三角嵌状顶饰。内着窄袖衫,外穿红色对襟罩甲,置圆形纽扣三颗,足蹬黑靴。罩甲领、对襟、袖口边沿饰绿、黑二彩,其中6件为绿色,2件为黑色。马昂首直立于长方形底板之上,轡饰鞍具齐全,马身分别饰以黄、红,白三彩。以俑的手势不同分为五型。

I型2件。其中1件帽顶带饰残缺。两臂上屈,双手半握拳于口前作吹奏乐器状,两俑手势左右相反。罩甲边施绿彩,内衫施灰彩,腰束白带。马身施白彩。通高36、长26厘米,底板长16、宽9.5厘米(图一六)。

II型2件。帽顶带饰均残缺。两手前屈作执缰状,其中1件右手略高于左手,右肩上有两插物小孔。罩甲边施绿彩,内衫赢灰彩;腰束白带。马身施红彩(图一七)。另1件左手略高于右手,左肩有两插物小孔。罩甲边施黑彩,内衫施绿彩,腰束白带。马身施黑彩。通高36、长26厘米,底板长16、宽9.5厘米。

III型2件。其中1件帽顶带饰残鎮。两臂向前屈伸,半握拳,左臂略低于右臂作执缰状。罩甲边施绿彩,内衫施灰彩,腰系软带,带结系于前腹飘向左边。马身施红彩。通高27.5、长26厘米,底长26、宽9.5厘米(封二,右下)。

IV型1件。帽顶带饰残缺。两臂上抬外张向前作合抱状,手指稍弯屈。罩甲边施黑彩,腰束白带。马身施白彩。通髙34.5、长26厘来,底板长16、宽9.5厘米(图一八)。

V型1件。帽顶饰为角镰状,右手半握拳略抬向前屈伸,左手屈于胸前半握拳作执缰状.罩甲边施绿彩,内衫施灰彩,腰系软带,带结系于前腹飘向左边。马身施白彩。通高36、长26厘米,底板长16、宽9.5厘米(图一九)。

樸头骑马俑4件。头戴黑色幔头,樸头后横穿一小孔,原插有帽翅,身穿圆领窄袖至足长袍,下露黑色长,靴,上身内衫白领外露,腰束带,胸部前后均有方形补子。马鞍辔俱全,昂首站立于长方形底板之上,马施白彩。以手势不同分二型。

I型2件。一手屈于胸前半握拳作执缰状,一手隐于袖内下垂,两件手势左右相反。袍施绿彩,前后补子施红彩,腰束红色革带。革带、补子及马具障泥边沿均有金粉残迹。通高36、长26厘米,底板长16、宽9.5厘米(封二,左下)。

II型2件。一手屈于下腹侧,一手屈于上腹前,两件手势左右相反。袍施红彩,前后补子为金涂抹,金粉多已脱落。腰带为红彩,带及马饰障泥边沿均有金粉残迹。通高36、长26厘米,底板长16、宽9.5厘米(图二O)。

(二)陶房屋(模型)

共计3件。泥质红陶,烧后施彩绘。分二型。

I型1件。置于后室后壁龛内,面向东南放置,仅存底和四壁。从清理时房内残留的木、苇杆朽迹看,房顶原为纸扎做成。屋四壁置于一方形薄板之上并与之连成一体,正面及两侧出廊沿。除后壁为素面外,其余三面均为仿木构建筑雕饰。四角为圆形立柱,下有圆形柱础石,上端柱头之间为额荷,额紡上有平板紡,平板紡上每面各托半拱4朵,四角柱上各设角斗拱1朵,半拱上面与墙壁高齐。正面额析以下两柱之间,以槛框、福扇、大门组成,中间为大门,两边各有一福扇。门框内上半部有牙板装饰,形成一壺门空间,福心根子为横4枚、竖8枚铜钱组成的图案,钟条环板刻巻云纹,裙板中间浮雕葵形团花一朵,绦环板素面。两侧壁面为槛框及四福扇组成,福扇图案、尺寸与正面樞扇同。除斗拱、杭板、柱头、门饰、裙板花饰施各色彩绘外,其余全部施红色彩绘。斗拱之间红色壁面上用白彩描绘有带翼升龙图案,正面的图案已漫患不清,平板紡绘三角图案,额枕两端彩绘图案后,其析心彩绘粉绿底色,正面析心底色之上以墨线勾描出白色二龙图形。额彷之上的彩绘色彩有蓝、灰、黑、白、红、粉绿6种。门框内牙板用金粉勾边,内以粉绿涂底,底色以墨线、白色彩绘带翼二龙戏珠图案,龙周围绘云纹。裙板花瓣以红、蓝、粉绿、白间隔彩绘。屋宽70、进深68、高62.5、壁厚1—1.5、底厚1.5厘米,门框高41、宽24厘米,福扇宽13、高43厘米(图二一、图二四)。

II型2件。放置于后室两侧壁上的小龛内,东小龛内房子面向西北,西小龛内房子面向东南。为仿砖木构建筑.面阔3间。硬山顶.五脊六兽,正脊两端有龙形吻,吻背有孔,原应插有物,垂脊下端各有一怪兽头。房顶均涂绿彩。墙体灰彩,以白色勾出砖形。正面有4根红色圆形立柱,柱下有圆形柱础石,柱上端以黑、灰、粉绿彩绘出额紡、平板仿。平板杭彩绘三角图案,额质彩绘卷云图案。中间两柱间设有门框,下有廊沿。门前两旁廊沿上各有两小孔,八字形排列o屋宽58、进深50、髙73厘米,廊沿宽5厘米。东龛内房子门框宽12.5、高24.5厘米,下部有5块横板封门,上部留高7厘米,出土时封门板已毁坏,从门形看,应视为存放谷物的仓库(图二二、图二五)。西龛内房子中间间口较宽,门框宽17、高24.5厘米,门框后上有门转,下有门托,转孔及托窝内有朽木灰迹,原应安有木门两扇。房内有小动物骨节,此应视为存放肉食所用(图二三)。

(三)陶家具(模型)

共17件。有床榻,立柜、衣箱、盒、衣架、椅子、支架器、熏炉,均为泥质红陶,外施红彩。除一件椅子置于前室中间部位外,余均放置于后室北壁小龛内,部分置于陶房屋模型内。

床榻1件。置于陶房屋后壁正中,榻面长方形,三面有围栏板,围栏板内壁雕塑出仿木框架。

背栏板中心部位最高,依次向两侧递减呈台阶状。每台出角处挑一龙头,共有龙头6个,龙头昂首张口,施以金粉,金粉多已脱落。床前有垫脚,与床榻连成一体,床榻正面下部两侧雕饰二兽足,垫底两角部位亦雕饰有兽足,兽足之间有牙子装饰。榻体内空,后有一圆孔。通长26、宽13.5、高28厘米,垫脚宽4.5、长8.5、高3.5厘米(封底 图二六)。

立柜4件。置于陶房屋内、外,形状相同。分大小两种,各两件。柜内上下三层,其中一件小立柜最下一层较低。迎面两边为固定的仿木格门,中间留有柜门,上下各有两门转,转内残留木迹,原应有木门两扇。底有四兽足。大立柜宽23、高25.5、进深8、柜门宽12厘米(图二七,1)。小立柜宽20、高22、进深7、柜门宽8.8厘米(封三,左下,图二七,2)。

衣箱3件。形状相同,分大、小两种。为长方体,腹外鼓,盖上拱。四面均有小孔,孔内留有铜饰残迹,衣箱正面原应有铜扣,背面有合页,两侧有提环。大衣箱两件,其中1件残缺。长18.5、宽11、高13厘米,底长14、宽9厘米,盖长14、宽7.5厘米(图二八,4;图三0,5)。小衣箱1件,长16.5、宽9.5、高11厘米,底长12、宽6.8厘米,盖长13.2、宽7.5厘米。

盒1件。方形,子母口,四面及盖顶有孔,孔内留有合页、扣、提环的铜饰件残迹。高7.5、边长11.5厘米(图二八,1;图三0,1)。

衣架3件。其中1件残缺。立于长方形底板之上,下部为两墩式座,座上有立柱,在墩与立柱之间的两侧有抱鼓站牙挟持。两柱之上有搭膻,搭關两头出挑一昂首张口龙头。龙首施金粉。中部有雕饰的花板,上有炮仗洞2个。宽30、高23厘米,底板长18、宽7、厚0.5厘米(封三,右上;图二九,2)。另一件仅残留一立柱及上端搭膽的一残段,立柱下部四周各有一抱鼓站牙挟持,高20厘米(图三0,2)。

支架器2件。圆形,分高矮两种。

高支架器1件。架面呈圈状,下有内拱形足6个托起架面,架足整体呈束腰形,上下均有横根与中心柱连接。通高10.5、圈外径10.7、内径8.3厘米(封三,左上;图三0,3)。

矮支架器1件。架面为圈状,圈状面下有四兽足,足下有圏状托泥。通高3、圈直径10厘米(封三,右中;图三0,4)。

椅子2件。形状不同。

带伞玫瑰椅1件。放置于前室正中部位,出土时伞盖位于椅子旁边。椅为方形,三面有屏板,后屏板较高,椅面下有四兽足,兽足之间上端雕刻牙子装饰,足下有方形托泥。屏板外椅面四角各有一支撑伞盖用的小孔,椅面下左右两侧各有一横穿前后的小孔,为抬起时穿木杠用。两侧屏板后端各有两个插饰物小孔。伞盖方形,中间隆起,顶饰桃形圆珠,四角上翘,各饰一龙首,盖下四角有与椅面四角相对的小孔。椅边长9、高11.5厘米,盖边长11、高7.5厘米(封三,右下;图二九,3)。

圈背交椅1件。圈背为一条流畅自如的曲线顺势滑至前方,外卷形成两扶手,背板孤形,足为4根仿木棍相交而成,可折叠,底仿木棍之间以横仿木相连。椅面饰菱形网格纹,似为绳子交织的软面。高16厘米(封三,左中;图二九,1)。

薰炉1件。长方形盒状,内空,上有四道长条形孔。长6.5、宽3.5、高3.2厘米(图二八,6;图三0,6)。

(四) 陶灶具(模型)

共3件。有灶台、炉子、水缸等。均为泥质红陶,外施红彩,放置于后壁龛外。

灶台1件。长方体,内空。灶台面有并排2个直径5厘米的锅洞,后有高、宽各2.8厘米的隔火墙,墙中间有边长3、高3.8厘米的烟洞,灶体壁面向下稍内收呈束腰状,后壁并排有两个宽3.8、高5厘米的拱形火门,灶底正面为二台阶状。通长12.5、宽11、高17厘米(图二八,3;图二九,4)。

炉子1件。炉体圆形,内空。炉沿外侈,内设长方形炉条6根。通高10.5、上口径13.5厘米(图二八,5)。

水缸1件。圆形,平沿外折方唇,腹下斜内收,腹部饰二道箍,底上凹。高6.8、口径7、底径6.8厘米(图二八,2,图三0,9)。

(五) 瓷器

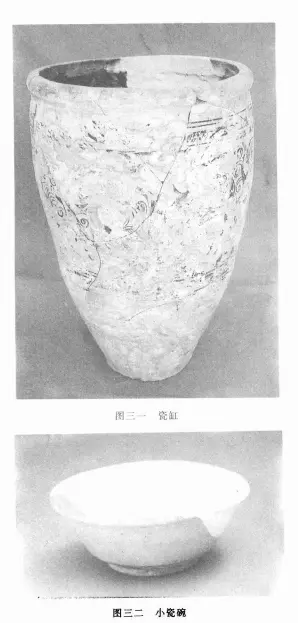

共2件。有缸、碗。

缸1件•为长明灼油缸。放置于墓门内东侧,出土时已成碎片。敛口,圆唇,束颈,上腹微鼓,下腹下斜内收。内施酱釉,外施白釉,釉色发黄,白釉之上用酱釉绘草叶卷云纹饰,口沿及底部未施釉。器表原以白彩为底色,其上绘有华丽的龙纹、云纹图案,出土时多已脱落(图三一)。

小瓷碗1件。放置于棺床前,残缺。敞口,斜平沿,圆唇,浅腹、矮假圏足。内外均施釉,釉色育泛土白。高3.5、口径9.5、底径4.5厘米(图三0,8;图三二)。

(六) 祭祀器

共3件。有陶香炉、神龛、砖买地券。

陶香炉1件。置于棺床前偏东处。直口,上有双附耳,鼓腹,三兽形足。腹部浮雕两走龙及卷云纹。原施油漆彩绘,已脱落。通高43、口径25.5、腹径30厘米(图三三、图三四)。

神龛置于后壁龛内前部。木质,腐朽严重,仅存长约14、宽17、厚0.5厘米的残片。两面均刷金粉。现残存文字三行,第一行为“X盈谥爵以贵”,第二行“以表其行也故”,第三行“乃秦康王”(图三五)。

买地券1块。置于后壁龛内紧靠北墙壁。方形,青石质,表面磨光。上面朱书,左半部为小字八行,字迹模糊不清;右半部为四行大字,内容为“五帝使者女青律令、奉付、浒阳端懿王收执,付身永远照用”。边长4.9、厚8厘米(图三六)。

(七) 其它

木印1件。置于后壁龛内前部偏西处。方形,木胎,外涂金粉。胎朽蚀严重,极轻。印面四周有宽1.5厘米的边框,边框内篆书“设阳端懿王印"6字,阳文。印背有直径约2^0.5厘米的小坑2个,原似有印纽。边长10、厚2.5畐米(图三七)。

玉带饰2件。青玉质。置于棺内,出土时与小木残片置于一起,残木片上留有铜钉环、铜扣饰等,原玉带应放在带盒内。玉带饰呈桃形,玉质较松疏,对称有3个小孔,孔内有铜饰残迹。长3.9、宽3.7、厚0.8厘米(图三0,7)。

(八) 铜钱

共35枚。置于椁底四周部位,每隔约10厘米放置1枚。除唐开元通宝外,均为宋代小平钱,品相较差,个别字迹不清。主要有开元通宝5枚、太平通宝3枚、景德元宝1枚、祥符元宝1枚、祥符通宝2枚、天圣元宝3枚、景祐元宝1枚、皇宋通宝2枚、至和元宝1枚、嘉祐元宝2枚、治平元宝1枚、熙宁元宝5枚、元丰通宝1枚、元祐通宝2枚、绍圣元宝2枚、圣宋元宝1枚、政和通宝1枚、宣和通宝3枚,共18种。

(九)石墓志

一合。出土时志与盖用铁箍箍在一起。方形,表面磨光,减地雕刻宽11厘米的花边,花边纹饰为四角花朵及如意形卷云纹,上边中间刻有神龛。志盖神龛内阴刻“大明宗室”4字,志石神龛内阴刻“钦赐”2字。神龛两边各刻一龙,龙头朝向神龛。两侧纹饰为一升龙戏珠,下部刻有二龙戏珠,龙周围以火焰形云纹装饰。志盖中间阴刻“皇明宗室浒阳端懿王坊志"11字。志文阴刻,共18行(图三八、图三九)。

附墓志全文:

皇明宗室浒阳端懿王圻志

王讳公错,秦康王第三子,母夫人潘氏。正统元年正月二十四日庶生,十一年五月二十五日册封浒阳王,弘治八年六月初八日以疾薨,享年六十岁。妃马氏,继室张氏。子三,嫡长子诚洌,元妃马氏出也,袭封。次诚浒、诚流,俱庶出,授封镇国将军。女五,俱庶出,授封县主。

上闻讣;辍朝一日,遣官。

谕祭:

赐谥曰墙懿。

特命有司治丧葬,姻制:在京亲王及文武官皆致祭焉,以弘治九年八月初十甘葬于咸宁县韦曲里之療.鸣呼;王生于宗室,为国藩辅,茂膺封爵,贵富兼隆;兹以令终,夫复何檐,爰述其槩,纳诸幽圻,用垂木构云.

三、结语

明洪武三年(公元1370年;i朱元璋封其第二于朱桢为秦愍王,十一年(公充沌年)就藩西安,前后共传十一代,十六位秦王。蒼志记沂阳王公槽为秦王宗室,秦康王第三子,正统元年(公元1436年)正月二十四日庶生,母亲潘氏。据明史“公”字辈为秦王府第四代,秦康王志塚为秦王府第三代,第六位秦王,其子公锡为秦惠王。明史对康王王妃未作记载。《咸宁县志》记“秦康王志壞墓在府城南四十里少陵原”。80代初笔者在位于长安县大兆乡康王井村的康王墓进行过调査,原有3个墓冢,已遭破坏。村中饲养室有康王元妃陈氏墓志一块。据村民讲原村中有潘氏墓碑一通,文革中丢失,调査与墓志所记相符。据此可知惠王母为陈妃,公憎与惠王公锡为同父异母兄弟,均为秦王府第四代。

明制“皇子封亲王”,“亲王嫡长子,年及十岁,则授金册金宝,立为王世子,长孙立为世孙,冠服视一品。诸子年十岁,则授涂金银册银宝,封为郡王,嫡长孙为郡王世子,嫡长孙则授封长孙,冠服视二品。诸子授镇国将军,孙辅国将军,曾孙奉国将军,四系孙镇国中尉,五世孙辅国中尉,六世孙皆奉国中尉“亲王女曰郡主,郡王女曰县主”。?开阳王公帽为康王第三子,又为庶生,从正统元年(公元1436年)出生到正统十一年(公元1446年)五月二十五日册封为郡王,已满十周岁,与明制诸子年十岁授封相符。嫡长子诚洌为元妃马氏所生,袭封浒阳王,次子诚汗、诚深及五女俱庶出,为继妃张氏所生,分别授封镇国将军、县主,也与明制相符。公糟于弘治八年(公元1495年)六月八日囚病死亡,享年六十岁,在浒阳王位五十年。按明制冠服视为一品。

《明史》“诸王"记:“考二百余年之间,宗姓实繁,贤愚杂出;今据所记载,自太祖时追封祖庙十五王以及列朝所封者,著于篇,而郡王以下有行义事实可采者,世系亦得时见焉”。公销未有附记,就属一般耒有突出事例的郡王,但其于浒阳王诚洌附记于秦王世系后。秦主府见于附诅的仅有诚洌和辅国将军秉桦二人。附记简略表彰了诚洌对父亲及继每张民如何孝敬;以及如何追念生每元妃马氏。

墓志记"以弘治九年(公元1496年)八月初十日葬于咸宁县韦曲里之原”。据诚洌附记载,诚洌拒父亲死后,醯、酱、盐、醋不入口.第二年公糟墓上生嘉未,一本双穗,嘉瓜二实并蒂,慈鸟异鸟环集。此记有些夸张,不可信。清《咸宁县志》记“浒阳端懿王公错墓在珍珠原"。以前笔者曾在曲江池南原上一代征集过清代墓志,亦称葬于珍珠原。据此可知清代将这一区域称为珍珠原,明代此处属咸宁县韦曲里所辖。

明代秦王府家族墓地,集中分布于西安城东南的凤栖原、少陵原上,大体从小寨向南至长安县韦曲北原上,东南到长安大兆乡以南。当地村名有九井十八寨之称,据俗传,凡村名称井、寨的都是看管秦王墓地的守墓户发展为村庄的。多年来文物管理部门在城南一代征集了不少秦王府家族成员的墓志.但秦王府成员墓葬发掘很少,特别是郡王墓.仅见1956年长安四府井发掘的安僖王墓一座,墓内盗扰严重。浒阳端懿王墓为西安目前发掘的一座较为完整的明郡王墓,尽管该墓已被盗扰,但盗扰仅限于棺木床部分,墓室结构及其它随葬物品保存基本完好。该墓墓室结构较为复杂,特别是门楼及墓室入口处,其结构为我们研究明代墓室构筑提供了新的实物资料。明代建筑遗留下来的不多,且多经历次修葺.或多或少的改变了原有面貌。特别是油漆彩绘,均加有修葺时流行的风格。出土的3件陶房屋模型,从结构到彩绘为我们研究明代建筑提供了可靠的实物资料。该墓出土陶仪仗俑,数量多,保存完好,色彩鲜艳,动作表情生动,是研究明代陶塑艺术、服饰、仪仗制度等方面的重要实物资料。陶家具、灶具等器物模型为研究明代家具提供了重要的资料。棺床上四關每隔10厘米放置铜钱一枚的葬俗以前未发现过,这为研究古代丧葬习俗提供了新的资料。

执笔:王久刚、程林泉、王磊、袁长江

摄影:王磊

绘图:王志宏、呼安林