《我们与恶的距离》— 一部让我们深思的好剧

很少会写真人影视的观后感,主要的原因还是因为看得少,所以一来没有什么素材好写,二来也觉得自己在影视剧里的鉴赏能力有限,所以就不献丑了。但是前些天在机缘巧合的情况下,我点开了这部由台湾所拍摄的电视剧:《我们与恶的距离》,心里头总觉得不为这部作品写些什么的话,自己的这股情绪会无处抒发,所以还是决定写了这篇观后感。

不过因为我对影视剧的研究甚少,所以我也不过多地分析技巧的部分(自己也不懂就不乱瞎说了),而是更多地去聊聊作品在故事的呈现上,给我的几个感受和思考。也因此本篇文章难免会有些许的剧透,还请大家自行注意。

多层冲突的群像剧

作品的故事如果简单的介绍的话,就是围绕着一起无差别杀人的案件而展开的各种故事,所以自然就牵扯到非常多的人物与角色;而如果去细数个中的故事线的话,就会发现作品共有5条主要的线路:被害者家属、加害者家属、法扶人权律师(为罪犯辩护的律师)、精神病患者家属和心理医师。这五条故事线,其实单听他们的身份,我相信作品所带出来的张力就很强了。加害者和被害者之间的故事很难不让人想入非非,为加害者辩护的律师更是加剧了故事在这之上的张力,精神病患与医师的加入也进一步的让这个剧本去挖掘了更多的社会意义与价值。所以这部作品其实单看介绍,就已经能够让人想像到这部作品在冲突层次上的复杂以及它能够触及的深度与广度了。

而实际上在看完这部作品之后,确实感叹编剧的造诣能力之高。这5条故事线之间环环相扣,一条故事线上所发生的事极其容易影响另一个故事线上的人,而且事件会一件接着一件的发生,进而产生连锁反应,甚至最后影响到了自己。这种多线路的叙事非常考验编剧在故事逻辑性上的把握,必须要确保各个事件的因果关系,也要确保时间逻辑正确,不能够混淆任何一个线索所产生的影响,否则的话,作品最后所呈现出的那种庞大、严密且完整的故事观感,是不可能做到的。另外,这种复杂结构的叙事,特别容易让我们去看见所谓“巧合”背后的真相;毕竟对于那个故事线里的人是巧合,实际上只是那连锁反应下的必然罢了。

除此之外,因为作品采用了群像剧作为基础,不偏袒任何一个故事线,并忠实的还原出每个故事线里的角色的所思所想,让作品得以尽可能客观的去呈现不同视角下的不同立场。这样才促使作品在故事里不同立场在碰撞的时候,能够激起更加璀璨的火花。这个火花,不是尝试告诉观众一个答案,而是去燃烧观众的内心,强迫观众去重新思考那些可能已经根深蒂固的价值观,并通过这层思考去达到所谓的同理心;毕竟,如果你连对方的痛苦都不曾想过,又何谈理解与感同身受呢?

所以我还很佩服编剧的一点就是,作品能够在保证其故事严密详实的情况下,还能够精准的呈现出每个角色内心那最真实的面貌,让每个角色都发挥出超常的感染力,让我们观众得以在看着不同故事线的同时带入到不同的角色去,才使得我们能够去对多方立场与价值进行思考。没有这样细腻的笔触,作品最后的感染力,不可能会那么的好。

加害者与被害者?其实只有被害者

作品最核心在讨论的,应该就是聚焦在加害者家属与被害者家属面对这件无差别杀人事件时,双方内心的痛苦与挣扎了吧。说实话,对于这件事情的探讨,几年前的《声之形》就是在讨论相似的事物,只是一方面《声之形》在冲突的层次上远不如本作(毕竟《声之形》的漩涡中心是霸凌,而本作是无差别杀人),而另一方面,《声之形》讨论的主体还包括了加害者本人。不过确实因为本作中所涉及的犯罪太过难以饶恕,如果还试图去“洗白”加害者本人的话,对于普通观众来说实在太难去理解(当年《声之形》就已经很难被人理解了),所以不讨论加害者本人也实属正常。

不过核心精神我觉得是不变的,那就是身处在灾难周围,不会有人是会从中得到什么好处或利益的,几乎所有的人感受到的,都是悲伤,都是无奈。在《声之形》中,身为加害者的男主,之后也遭遇到了所谓的报应,而这个报应直接导致整个班级里的团体崩裂,男主也一辈子被冠上了加害者的名号,并因此成为了往后数年里的受害者。其他的路人、帮凶和加害者们,其实在过后的几年里,这件事情也成为了他们心中永远的一根刺,难以轻易拔除;就更别说最早的受害者了。所以《声之形》我当时给出的主题就是,一场悲剧的发生,无论你的立场为何,这对你来说都只会是一场悲剧,不会有人会觉得是喜剧的。

而这个价值放到了本作,其实也是完全通用的。大家在看到这种杀人犯新闻的时候,总是会对其家属指指点点,认为就是因为他们的疏忽才造成了悲剧,把对加害者的愤怒抒发到了他们的身上,却遗忘了这件事情对于他们来说,同样也是巨大的伤害。正如第3集李妈妈所说的:“全天下没有一个爸爸妈妈,要花个20年,去养一个杀人犯!” 我们不曾想过如果这件事情那么不幸的发生在自己身上的时候,你又怎么去解释他人对于你的指责。这根本是无解的,因为伤害已经造成,无论怎么辩解,都已经于事无补了。

所以说白了,当一件惨痛的悲剧发生的时候,作为不知情的旁人的我们,不要轻易的对任何人发表所谓的“意见”;毕竟灾难已经发生,无论是谁都不好过,而你可能不知道,这些自以为是的意见,很可能会是压倒骆驼的最后一根稻草。多一点同理心,不要盲从和跟风,对于不知道的事情不轻易表态;我想,这应该是身为旁人的我们,唯一能做的事情了吧。

不原谅他,但请原谅自己、放过自己

当然无可否认的,前面那些话对于无关的旁人或许还适用,但对于受害者们来说,你还要求他们去对加害者们抱有同理心,那真的是强人所难了。毕竟伤害并没有发生在我们身上,我们又怎么能够真的去理解到底受害者们的内心有多么的痛苦呢?

我们无权要求他们原谅加害者,甚至加害者们一辈子都会被受害者们怨恨,也很可能这层怨恨并不会随着时间而消退,这层怨恨与被怨恨的关系,变成了双方在余生中的宿命。但是我们唯一能够希望的,是受害者们能够随着时间的推移,原谅自己,放过自己。恨虽然与爱相对,但它同时也是一个非常消耗心力的事;用尽全力去恨一个人,变相的把自己的心掏空给了那些伤害自己的家伙,那又何苦呢?作品里女主之一的宋乔安,因为这起无差别杀人事件而痛失了自己的孩子,自此她便开始借酒消愁,并用大量的工作去麻痹自己的伤痛,甚至在故事中期发现被害者家属的时候,用自己工作的职权去进行了报复;但是即便如此,她的心依旧有着很大的空洞,这份悔恨,让她失去了爱人的能力,让她无法好好的与丈夫刘昭国沟通,让她无法分出哪怕多一点的心思去照顾她还活着的女儿。

其实对于昭国和女儿来说,他们也是这起事件里的受害者,但在事情过去了两年之后,他们虽然也没有从悲伤中走出来,但是他们更渴望的,是来自于彼此的爱;虽然过去的美好已经不复存在,但是至少能够让自己有机会从这悲痛之中稍微探出头来,望见那些自己更值得关注和爱护事物。能够弥补恨的,或许也只有爱吧!

我们不奢望加害者能够被原谅,甚至说白了,加害者本来就没有被原谅的资格;但是我们不希望受害者们成为一辈子的受害者,不希望一辈子他们都只能够被悲剧所苦,不希望他们的余生,只能够与悲伤渡过;因为这个世界还有很多他们所在乎也同时在乎着他们的人,也还有其他美好的事物值得去追寻,把自己的一生毁于一次悲剧,或许在才是最让人难过的事情了吧!所以,你可以不原谅他,但是还请原谅你自己、放过自己,请你让自己从这悲伤的漩涡中,给逃出来吧!

资本?流量?还是道德?

在这部作品中,也探索了一个在任何事件中都有着关键地位的角色,那就是媒体了。真的,媒体在一切事件里所扮演的角色,真的太重要了。

作为一个媒体,尤其是新闻消息的发布者,到底是应该为了点阅率而抢快,还是遵守着职业操守去严谨的调查事情的真相?到底是为了高流量而去揭露那些八卦新闻,甚至是腥膻色的内容,还是更多的去报导那些值得被大众所注意的信息与资讯?到底是屈服于资本,还是要以职业为荣?这些说白了,就是现实与理想之间的差距。

做严肃认真的内容,看的人就少;而看的人变少了,流量就不够;没有了流量,就不会有资本的流入;而没有了钱,连生存都做不到的时候,那还谈什么理想呢?我们谩骂现今媒体的随便、不满于那些无意义新闻的报导;但是或许作为观众的我们,很可能才是推动这一切的罪魁祸首。我们期望看到好的内容、好的报导,但是当这些内容出现的时候我们却视若无睹,我们还是习惯性的会被浮躁的标题给吸引,还是习惯性的会去关注更加耸动的内容,还是习惯性的会对这些所谓“讨论度”高的议题发声。而结果呢?媒体为了活命,只能继续提供这些没有营养的内容,即便他们知道这样做有违自己的职业道德。剧中有一句话说的很令人印象深刻:“要把观众当成只有7岁的智商!”,大概说的就是这件事吧!

虽然现在这已经成为了现实,仅凭小部分观众的力量是不可能改变这个事实的,但是即便如此,作为观众的我,还是希望新闻媒体至少,要对自己发布的新闻负责。谁也说不准哪一个新闻会成为观众们讨论的下一个话题,谁也无法预料自己发布出去的内容是否会成为别人眼里的真相与真理;而这,都能够轻易的,并且严重的,去影响被报导的事物。媒体不够中立,带着有色眼镜去看待事物,很容易就让观众们天然的就带有立场,并引导了舆论的风向;而我们应该都知道,舆论,是会杀人的。

所以回到这部分的标题,到底是要服从于资本和流量,还是遵守自己的职业道德,这个问题作为一个观众的我没有能力回答,也没有资格回答;但是与此同时,在这样一个新媒体横行,每个人都能够轻易散播消息与发表观点的年代,或许我们自己,也一定要好好的去思考这个问题才行。

为什么是我?

如果要说全剧中哪一句台词让我印象最为深刻,那么绝对莫过于这句“为什么是我?”了。这句话是从身患精神疾病(思觉失调,又称精神分裂症)的病患者应思聪口中说出来的,反映了他内心中极大的无奈。

没错,如同我开篇时就提到的,作品在讨论加害者与被害者之余,也透过不同的故事线中的人物,去尝试探讨那些身患心病的人,内心里到底在想些什么。会这样联系,是因为很多犯罪都可能被归咎于这些心理疾病,但是绝大多数的民众,对于这些却只有甚微的了解,然后就只会一味的害怕、避开甚至去隔离这些病患。所以为了更进一步的去拆解这些所谓的“社会隐患”问题,也可能是想要试图去剖析那些加害者的内心,作品选择了在故事中穿插这么一条故事线。

而为什么我自己会对这句话有着那么深刻的印象呢?这是因为这句话所阐述的,不仅仅是那些病患者的无奈,更是我们所有人内心中都可能会有的疑问;为什么灾难总是会降临到我们自己的身上?为什么我们得不到幸福?为什么其他人都能够过得那么好就只有我那么惨?当然,理性去思考的话我们其实没有那么惨,也绝对不可能拿我们一般人去和生病的人做比较;但是这个心声,却绝对在我们的心中出现过,毕竟人生总有难过的事,而当它摆在我们面前的时候,我们很难不去对其抱怨。所以如果连一般人的我们都曾在一瞬间如此绝望,那么反推回到那些生病的人,他们所感受到的绝望与无奈,到底该有多深啊?

尤其是身患心病的他们,可能都无法得到旁人的关爱,甚至连挚爱的人都无法包容他们;因为刚才也说了,一般人遇到所谓的“精神病患”,真的只会直接的把他们当作“神经病”去看待,然后只会害怕,只会逃避,只会去隔离他们。所以对于他们来说,这一切的责难,仿佛就好像在告诉他们,他们已经被这个世界给遗弃了;但明明,他们什么都没有做错,他们只是病了;所以他才会说出“为什么是我?”,为什么要去承受这一切,为什么?

我很喜欢姐姐在听到之后的回答:“会好的,我在啊,我陪你”,也很喜欢在后期病院里辅导师所做出的回答:“大概是因为你很有勇气吧!”这两句话其实并没有解决任何问题;但是只需一句如此简单的话,却能够给他巨大的鼓励与温暖,让他或许能够从绝望中,稍微看见些许的光明。我们不可能像家人一样给予他们关爱,也不可能像辅导师那样能够从绝望中把他们拉出来,但是或许在看过这部戏剧之后,在稍微了解了他们之后,能够在现实里遇到他们的时候,能够稍微带着善意去面对他们,不要让绝望的他们,只能够感受到世界的恶意。

为犯人辩护:保护他们应有的人权

这部作品初期最饱受争议的角色,我想应该是那个为犯人辩护的王赦律师了吧。这个角色会比较不讨人喜欢,除了他作为犯人的辩护律师之外,更多的可能是因为作品把这个角色给刻画得太完美,也太具有说教意味了。尤其是在一件牵扯到他自己家人的事件中,在得知了家人的安全之后,他不选择陪伴家人,反倒优先去关怀那个嫌疑犯,让人顿时觉得无语。

但是作品并不是要把这个角色刻画成一个纯“圣母”的角色,毕竟他也不只是空有理想与正义感,他确实一步一脚印的为了这些理念而去付诸行动。只是与此同时,他的理念确实太过崇高也太过理想化,放到了这个世俗的社会之中,显得特别的格格不入。那么他的理想是什么呢?简单来说,就是为了维护人人平等的基本人权。他认为即便是罪大恶极犯人,甚至罪已致死,也应该享有能够为自己辩解的权利。他的目的,不是单纯的想要为这些人洗白,只是希望社会能够认真的去审视每个案件里的每个细节,探究事件背后发生的原因,让罪犯在被定罪以前,甚至是被处死之前,能够有机会去理解他们犯罪的理由,能够去明白那一瞬间改变罪犯的契机。而对于一般民众来说,他也希望社会舆论不要先入为主的去一味的谩骂,而是去尊重司法、尊重每个人的基本权利;毕竟,什么是好人,什么是坏人,在没有经过严格的审讯之前,又有谁能够断定呢?

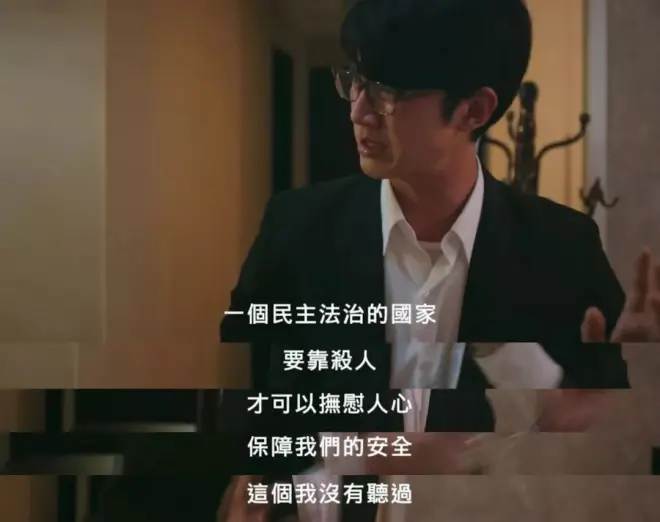

所以在第五集当他的当事人被判死刑的时候,他才会如此的激动、如此的愤怒;这次的死刑,在没有通知家属和律师的情况下执行,甚至连媒体都知道了他们都无从得知,而当事人也不处在死刑的优先排序,在他之前还有20几个死刑犯,所以王赦不明白,他不明白为什么连他信赖的司法系统,都会为了所谓的民意,而干出那些违背基本人权的事情;他不明白,为什么一个国家,需要靠杀人,来安抚大家的情绪。尤其,就在死刑执行之前,他才终于说服当事人去说出他之所以要犯下重大罪行的理由,而这个突如其来的死刑,把一切的希望都给斩断了。

(这里分享一个TED TALK,讲述的是王赦的原型黄致豪律师的讲座,里面充分的讲述了他们背后的诉求:)

当然他这样的理念,也不是所有的人都会认同;他之所以坚持的理由,或许很多人也无法理解;但是,那又怎么样呢?这个世界本来就充斥着各种理念不同的人,我们该做的本来就不是全然的否定这些理念和这些人,而是尝试去理解,并与此同时表达自己的看法,让他们也能够理解你的价值观。而且,你也无法否认,对于那些加害者家属来说,他的存在或许真的是整个社会仅剩的援助了;甚至如果那个人是被诬陷的话,没有这样的律师,那么或许真的不会有人会想要去了解事情背后的真相,然后就让又一个无辜的人,或者说是一群人,因为这场悲剧而毁了这一辈子吧。

始于灾难漩涡,终于家庭人暖

如果要我说作品唯一不符合我预期的,应该就是作品在后期的发展,选择了一个冲突规模与层次不大展开了。之所以会这样,我觉得是因为作品前半段饱含着极其高昂的张力与情绪,也有着好多层次的面向与冲突,让人难免期待后面依旧能够在这方面有所维持。但是作品在后期选择把视角渐渐收窄,让故事线与故事线之间的影响力变弱,把冲突收束到故事线本身的各个角色之间的小冲突之上,让作品比起去继续勾勒多层次的冲突,把重心回归到了偏生活的,偏情感的个人冲突上了。

当然,考量到作品的篇幅,确实如果作品到了后半段还维持着前期的叙事结构的话,那么烂尾的机率其实也随之增大了。毕竟作品有5条故事线,让他们持续纠缠到最后的话,如同我前面所说的,一场连锁反应可能还会继续发酵,让这个故事很难在短时间内停下来,就更不用说一个让人满意的收尾了。而去虽然故事张力因为这样的叙事而被削弱,但是也因为作品得以更聚焦在每个角色在此时的心境,让作品依旧保持着很强的感染力。尤其是看着这一群深陷悲伤的角色,渐渐的得到和解与解脱之后,那种由心而生的满足感和治愈感,真的是很难言喻的。

换言之,虽然作品在整个故事推进的过程中,讨论了各式各样的社会课题,但到了最后,一切的一切还是离不开最根本,也是最贴近人心的“爱”上。到了故事的最后,悲伤虽然依旧存在,但是我们观众能够感受到的,或许是角色们之间那满溢出来的爱吧!

对于这部作品,我想说的就那么多了。我不会说这部作品有多么的神,但是我相信谁也无法否认,这部作品绝对能够让我们有所启发,绝对能够让我们去再一次的对一些课题进行思考,而我想,能够做到这一点的戏剧,又怎么能够不去推荐、去吹捧呢?

ps:作品的插曲我非常的喜欢,这里分享给大家:

ps2:几个主角其实都演的真的很好,虽然我也不懂怎样才算演的好怎样才算演的不好,但是至少他们在荧幕上所呈现出的感染力,是真的很强烈的。

ps3:第五集最后王赦在喝酒之后的那段,真的是超级棒!一瞬间有让我想到当年《Legal High》的民意与法制之间的辩论,特别值得我们去思考。

ps4:偶然的一篇专栏,说的也是我不擅长的影视剧,所以写的不好也请多担待。如果喜欢我这样的观后感,还是希望能够点赞、收藏、硬币和分享来支持我,对于文章或戏剧本身有任何看法或建议也都欢迎到评论区留言,我们就下一篇专栏再见吧!