看个书而已,中国人偏偏这么爱“装”

当我们谈论一本书的时候,

往往说的都是它的内容、

它的作者、它的文学价值,

我们却很少注意到它的装帧设计。

在中国,

这个2000多年前就发明的造纸术,

并开始使用纸质书籍的国度,

书籍装帧的门道,

远远比我们想象的丰富且有趣的多。

那么,

关于书籍的装帧你又知道多少?

锥子、钢针 、木锤、 棉线……

古人有多会“装”

你知道吗?

中国古代书籍的装帧形式有很多种

卷轴装、旋风装、经折装、

蝴蝶装、包背装、线装……

其中,

线装这种装订形式一直沿用至今,

今天小编就带大家一起,

了解书籍的装订小知识。

书籍装订形态的演变

从龟骨、石头、青铜器到木竹,

再到帛、绢,进而到纸张,

书籍材料的不断更迭,

书籍的形态发生着沿袭

且又具有颠覆性的形式变迁,

每一种形式都是智慧的诠释,

都饱含了无限创意。

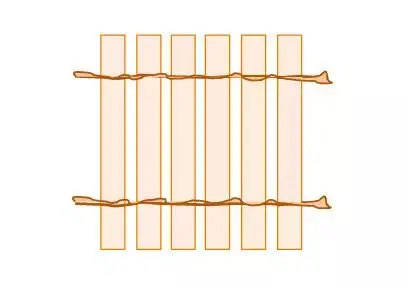

夏末、商周

龟骨册装

龟甲或兽骨刻上文字后连排扎缀成为册。

商末、西周、

后汉

简策装

简即页。竹为竹简,木为木简。

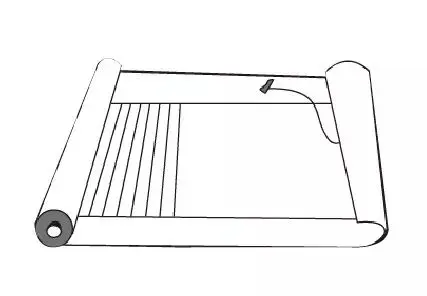

东晋末、六朝、唐初

卷轴装

卷轴装是由卷、轴、缥、带四个部分组成。由帛、缣、纸等材料制作。

卷轴装,又称卷子装,早在公元前五世纪就已出现,盛行于隋唐时期。

唐代韩愈《送诸葛亮觉往随州读书》诗称:“邺侯家多书,插架三万轴,一一悬牙签,新若手未触。”可见,当时卷轴装十分流行。

在印刷术发明之前,古人们主要将文章写在缣帛(丝绸织物)或者纸张上。所谓的卷轴装,就是将每一页书写好的帛或纸,按顺序粘在长卷上。

唐中叶9世纪30年代

旋风装

卷轴虽普及,但有一个致命的缺点,那就是难以查阅。

想象一下,找一个字,必须得打开几丈长的卷轴,在密密麻麻的字行中找到后,又得重新卷起,费时费力。

于是,一种新的装帧形式——“旋风装”应运而生。

乍看之下,旋风装和卷轴装并无区别。玄机就藏在卷轴内。

一般的卷轴内书页都是整页,而旋风装,则是一张张单独书页,按照不同的形式粘合在一起,有的呈鱼鳞状,清风拂过,龙鳞翻飞,宛如龙涌,实在美哉美哉~

唐

经折装

从名字就可以看出,经折装最初主要是写经书而用。唐朝佛教盛行,僧尼们针对卷轴装诵经的不便,便发明了“经折装”。

经折装两面抄写,第一面由右向左顺序抄写,第二面继续,每折行数相等,印刷佛典时,经折装多单面印刷。

宋元以来佛教大藏常用经折装,经折装的单位称“册”,明清佛教界称 “梵册” 。

现在大家都知道的还有一种经折装,就是奏折。

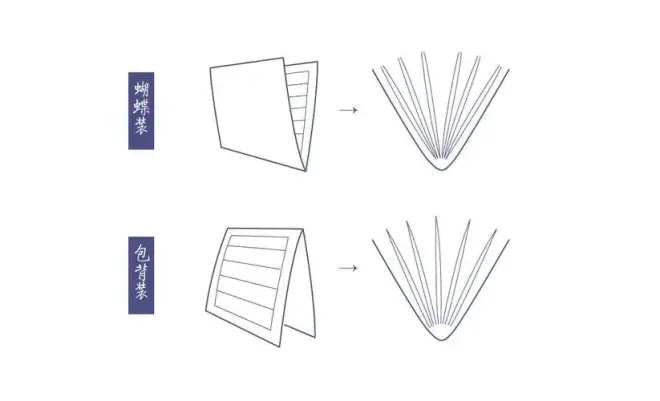

五代、宋元

蝴蝶装

旋风装,虽然很酷炫,但是书页翻飞容易撕裂。

另外,北宋以后,雕版印刷术空前繁荣,书的产量越来越大。于是,一种既美观,又高效的装帧方式“蝴蝶装”横空出世。

《明史·艺文志序》云:“文渊阁藏书皆宋元所遗,无不精美,书皆倒折,四周向外,虫鼠不能损,此即蝴蝶装也。”

蝴蝶装是宋、元两朝书籍的主要装帧形式。

南宋、明朝

包背装

不过,由于蝴蝶装是向内对折,翻阅书籍时需经过两个空白的背面,翻两次才能看一页。

其次,浆糊固定的书页容易散落和招虫蛀。针对蝴蝶装的种种缺陷,宋人们进行了改良,“包背装”问世了。

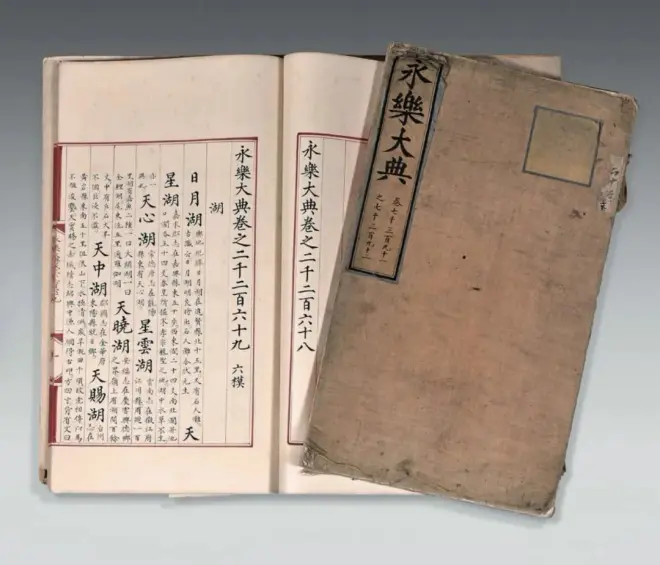

包背装由于不见线眼而得名,这种装帧方式起自南宋,流行于明、清两代,尤其被广泛运用于内府书或其他官书。

明永乐年间,由明成祖朱棣命令编纂的一部集中国古代典籍于大成的类书《永乐大典》,以及清代乾隆时期编修的大型丛书《四库全书》,便是使用包背装。

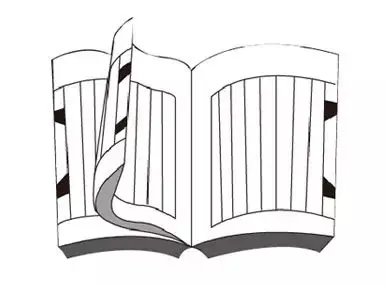

明中期、近现代

线装

第一次将零散页张集中后用订线方式串联成为册。在国际上享有很高的声誉,是“中国书”的象征。

包背装虽然在蝴蝶装的基础上,加入纸捻作为加固。

但由于纸质材料经不起反复翻阅,明末以后,包背装渐渐被线装所代替。

线装,又称古线装,它的装订方式,前面的工序几乎与包背装完全一样,最大的区别在于线装是用线固定书脊,且线痕完全暴露在封面和封底的外面。

线装工艺精美,也是目前书籍装帧形式中最古老的装订方法之一。

公元19世纪后

平装

在现代平装装订方式中,包含了骑马订、平订、锁线订、无线胶装等装订形式。

无线胶装是指在内页之间以及书脊用热熔胶粘接,再和封面封底书脊处套粘在一起的装订方法,是目前装订用的最多一种方法。

对于较厚的书籍,为增加书籍内页订装的牢固度,书贴之间无法只依靠胶粘固定,需要锁线加固。

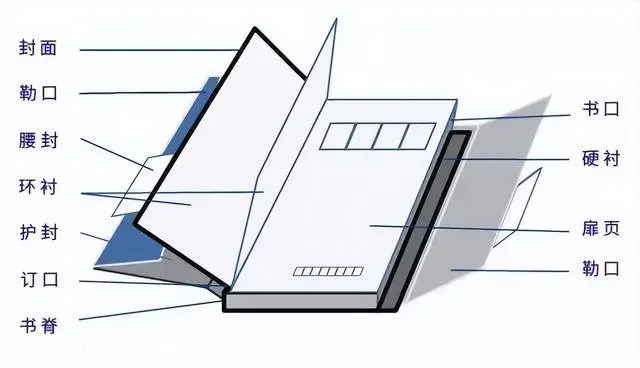

书籍结构

书籍作为一个系统,一个整体,由各结构紧密组合而成,且各结构间组织严谨,相得益彰。

以线装书籍与平装书籍结构为例,便可看到我国书籍在岁月荏苒中的传承与发展,智慧之光熠熠!

书,日日摩挲,

已然成为我们生命系统中的结构层次,

构筑思想、规理行为、

慰籍精神、抒怡情志。

“故书不厌百回读,熟读深思子自知”。

回眸书之往昔,

便也窥见你我之过往,

更可待来日方长!