Mora往事:守护数据宇宙背后隐匿的权力

宇宙是个又大又寂寞的地方。

别看晚上星光闪闪,满天繁星。要是把你被随意塞进宇宙里,你在一颗星球上或靠近一颗星球的可能性不到十亿亿亿亿分之一。更不会注意到一颗编号 1257 的小行星。

换句话说:宇宙中的星星非常稀疏,它们之间的距离就像把几个原子均匀撒在足球场那么大的空间一样。

这么一说,你可能觉得人相对宇宙太渺小了。

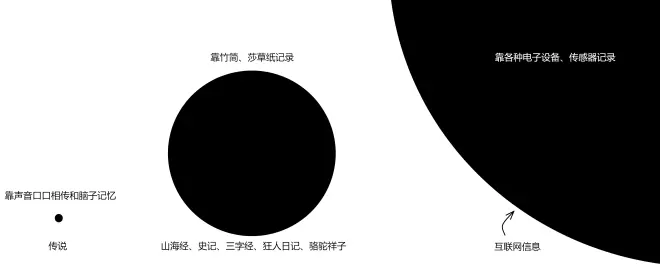

不止,那仅是从空间角度的描述。😏 从时间上来看,人类历史也微乎其微。

宇宙有 138 亿年历史,地球有 45 亿年历史,而人类只有 600 万年历史。

如果把地球 45 亿年的漫长历史压缩成普通的一天。那么生命起始得很早,第一批最简单的单细胞生物大约出现在凌晨 4 点钟。中午 11 点 15 分,蓝藻开始释放氧气,地球的氧气含量逐渐上升。直到下午 3 点 45 分,地球上才出现多细胞生物。

晚上 9 点,这一天已经过去六分之五的时候,终于出现了第一批海生植物。20 分钟以后,第一批水母以及海洋动物群过上了悠然自得的生活。随后,三叶虫登上了历史舞台,几乎紧接着出场的是布尔吉斯页岩的节肢动物和蠕虫们。生物的进程明显加快。15 分钟后,植物从海里来到了大地上。不久,第一批陆生动物接着出现了。由于 10 分钟的好天气,10 点 25 分时,地球上已经覆盖了一层石炭纪大森林,今天所有的煤就是它们的遗产。

晚上 10 点 45 分,恐龙迈着沉重的脚步登上地球舞台,它们统治了地球长达 1 小时的时间。在这一天结束前的第 21 分钟,一颗陨石砸中了地球,恐龙消失,属于哺乳动物的时代开启了。晚上 11 点 59 分,会直立行走的远古人在山洞里围着一起烤火。在这一天结束前的最后 0.1 秒里,人类发明了文字,进行了工业革命,创造了电灯、工厂、汽车、火箭、计算机、互联网。

在这大大压缩的一天中,大陆四处滑动,不顾一切地砰撞在一起;山脉隆起又变平,海洋出现又消失,冰川前进又后退。平均每 3 分钟就有一颗大陨石撞击地球,升起一道耀眼的亮光。

按照这个比例来看,一个人一生的时间更是微不足道。

伊格曼说过:人的一生,要死去三次。第一次,当你的心跳停止,呼吸消逝,你在生物学上被宣告了死亡。第二次,当你下葬,人们穿着黑衣出席你的葬礼。他们宣告,你在这个社会上不复存在,你悄然离去。第三次死亡,是这个世界上最后一个记得你的人把你忘记。于是,你就真正地死去,整个宇宙从此都不再和你有关。这,就是终极死亡。

死亡并不可怕,可怕的是最终被遗忘。

人真正害怕的,并不是肉体的消亡,而是怕 “ 被遗忘 ” 。

那如果说,我不想被忘记,我怎样才能永远被记住?可能得成为伟人、名人,才能载入史册,但这也不太可能。如果是在三五十年以前,是不太可能。但在现在,互联网会记录下你的文章、你的评论、你唱的歌、分享的照片、你和对象的甜蜜记录、游戏记录等等等等。互联网每天产生的信息量远超从前纸笔记录的信息,每个人都会在互联网上留下他存在过的记录。

这里有个比较严重的问题,就是虽然互联网可以存你的数据,但你的数据不一定会被互联网**永久**保存。因为现在大多数应用的后台是 “ 独立 ” 的。每个公司都有自己维护的服务器,要么自建机房要么用云服务。所有用户都通过访问他们的服务器来传输网络信息,和其他用户交互。

比如抖音是这样的:

每个公司的服务器为用户提供自家的网络服务:

数据在带来信息时代便利的同时亦会引发数据滥用、个人隐私泄露、企业商业秘密受侵犯等诸多问题。你的数据被一股脑的传进了他们的服务器里。他们控制着服务器,怎么处理服务器里的数据,人家说了算。虽然工程师们负责只研究 AI 推荐算法,不偷看你的数据。你喜欢什么只有 AI 知道,存储在服务器中,而且那么多用户的数据也看不过来。但是当他们想要查找某个人的时候,管理层还是可看到各种数据的。

数据包含你的隐私,你今天买了什么东西,聊天说了什么,喜欢看什么,晚上想吃什么,口味偏好,买衣服的身高体重,地图定位 ...... 都能通过数据分析出来。他们完全可以监视你在网络中的一举一动。

你可能会说:谁让他们看我数据啦?非礼呀!救命啊!有没有人管?

但我还是得说句公道话。其实在刚安装 App 的时候,他们都会让你勾选一个《用户协议》,或者好听一点叫《用户体验改善计划》。虽然几乎没人会完整看一遍《用户协议》,但已经跟你 “ 约定 ” 好了,你要把自己的使用数据交给他们。不然就不能用!😡

虽然表面上是你先同意了《用户协议》,然后他们才 “ 用 ” 你的数据改善体验。但他们拿数据去做了什么,没人知道。

我们已经知道的有棱镜计划,2018 年 Facebook 上亿用户数据泄露事件,2020 年 7 月 Amazon 因违反欧盟《一般数据保护条例》被欧盟隐私监管机构处以 7.46 亿欧元罚款,这也是欧盟有史以来最大的数据隐私泄露罚款。国内的美团、饿了么等外卖平台也曾被爆出用户资料遭泄露、倒卖,精确到了订餐内容、地址等私密信息;李彦宏:中国人对数据隐私可以更开放,愿用隐私换效率 ......

而且他们觉得不好的内容、对他们不利就可以直接删掉,不用你同意。(当然,非法内容肯定要删掉的)

鲁迅先生在《秋夜》的开篇写道:“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。” 当下互联网面临的情况,也可以说是:当我打开手机,一个 App 要读取我的隐私,另一个 App 也要读取我的隐私。不然就不能用。

大数据时代个人隐私数据泄露已成为全球重大的社会问题。互联网平台大规模采集用户数据,并将用户的个人信息长期集中化储存,数据一旦泄露就是大规模的群体事件,不仅侵犯用户的隐私权、侵害公民生命财产安全,还将对互联网企业自身造成不可预估的经济损失,数据泄露后对企业声誉的负面影响也很难消除。

就在上周,2023 年 3 月 21 日,拼多多被谷歌强制下架,并提示已安装拼多多的用户尽快将其卸载。这还是谷歌第一次提示用户卸载一个 App 。随后著名反病毒软件实验室卡巴斯基证实了拼多多利用安卓系统漏洞肆意收集用户信息、破解系统屏蔽机制、篡改手机系统记录、隐匿自己行踪、常驻系统后台运行监控手机、逃避系统清理进程、读取手机输入法信息的情况。

靠!想存个信息这么难,还不如刻在石头上呢!

这种现象的本质在于用户没有自己的数据权。自己的数据,居然自己没有数据权!

所以目前互联网面临一个关于数据权的问题,数据权包括:知情权、决定权和控制权。

知情权:用户有权了解自己的个人信息被收集、使用、分享的情况

决定权:用户有权决定自己的个人信息被如何使用、分享

控制权:用户有权控制自己的个人信息被如何收集、存储和使用

以及关于身份信息隐私问题,包括:

身份信息被不当收集或使用

身份信息被不当公开或泄露

用户本应该有权了解自己的个人信息被收集、使用、分享的情况,有权决定自己的个人信息被如何使用、分享,以及有权控制自己的个人信息被如何收集、存储和使用。那如果我想删除一些隐私数据呢,嘿嘿,你想删掉的内容,你还不知道他们会不会真的删掉,他们甚至可以把信息隐藏起来,自己偷偷保存着。

那么问题来了,怎么让用户自己掌握数据权呢?总不能让用户自己买服务器吧。

其实,现在还有一种新兴技术可以解决这个问题:区块链。

但不是所有的区块链都能解决这个问题的。比如以太坊,它所有的数据都是公开的,链上的数据没有秘密可言,只做到了把数据权交给用户,并没有对用户数据保密。而 IC(互联网计算机)则上的智能合约可以选择公开数据,也可以不公开数据。更多关于 IC (互联网计算机)的内容可以看我之前的文章:造梦家的冒险之旅 https://zur5z-byaaa-aaaag-aaxeq-cai.ic0.app。

直到上个周末我向 Mora 创始人昆哥了解到了他们的故事。

Mora 是一个基于区块链的去中心化应用(Dapp),底层的区块链就是大名鼎鼎的天王项目:IC(互联网计算机)。昆哥在 2018 年了解到 IC ,2021 年团队在 IC 上开发了第一个产品:去中心化的匿名身份交易市场。并就此走上了开发 Mora 的路。

Mora 协议的重点是建立 Web3 社交的基础设施。任何个人、团队或媒体都可以使用订阅帐户、博客、自媒体、帮助中心、维基等模板创建与内容相关的产品。

昆哥说:在项目启动之初,看到一颗叫 Mora 的小行星。

“ 我们做的产品就像天上的星星一样,你看得见,但是无法改变它们。”

“ 这个和区块链的特性非常像。每一个星球都是独立的区块链智能合约。”

Mora 想要解决的问题是:

借助区块链底层解决数据权的问题

用 Web3 的方式解决创作者经济的问题

关于内容创作者。

在 Web2 时代,互联网公司创业,首先得向融到投资。然后通过烧钱、补贴等手段砸出了一个垄断市场。有市场之后就可以持续对用户吸血、割韭菜了。创作者为公司创作有价值的内容和数据(比如知乎文章、抖音视频、B 站 up 主等),创作者可以得到报酬,但只有少数流量大的创作者能拿到微薄的收益,就像是从一座金山里抽出几个金币。而公司靠海量用户可以找资本变现、可以接广告投放。还能收集用户信息,对用户画像,做精准推送。上市之后,公司得到了金山,享受互联网革命带来的回报,而创作者并没有变富。

(工业革命之后,资本家得到了金山,享受工业革命带来的回报,而普通工人并没有变富。历史是不是似曾相识?)

当公司营收逐渐下滑,割韭菜在所难免。比如百度网盘限速、比如 ...... 如下图。2023 年 4 月 2 日。

互联网本应该是平等的,互联网应该更加开放、互联、分享和去中心化。在 Web3 ,用户拥有自己的数据权。数据权是什么呢?就是你自己的数据完全由你自己控制。别人想删除?没门!

准确的说,数据是由私钥控制的。你的私钥在手机里生成,并且一直存储在手机上,你可以通过你的私钥控制自己的数据。

昆哥经常说:谁创造,谁拥有。他认为,用户创造的内容和数据归用户所有,自己的作品产生的收益也应归自己所有。本质上是将互联网创造的大部分收益还给了数据的创造者。

在 Mora 协议里,内容和社交关系在应用之间共享。相对于 Web2 的公司的 “ 金山 ” ,Mora 协议的抽成只有 3% 。如果你不喜欢 Mora 的网站,完全可以自己做一个网站去查看星球的公开数据。

但还是要强调一下, “ 展示 ” 和 “ 存储 ” 是分离的。虽然数据权是给用户了,用户想存什么就存什么,和用自己的手机电脑一样,但是否展示数据由 Mora 决定。比如,你可以上传你喜欢的某位日本老师,这没问题,存在自己的星球里。但是 Mora 是一个合规的 Dapp ,Mora 的页面不会展示你这些内容。如果你想分享你的内容,你可以把星球的链接直接发给好朋友,或者用其他团队做一个前端页面去展示你的日本老师。

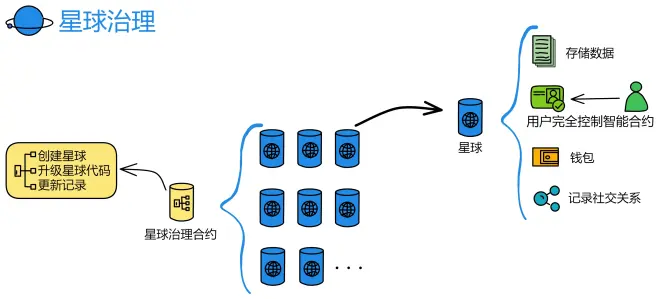

Mora 的老师傅们是这样设计协议的:

Mora 生态系统下的产品得是功能齐全、100% 去中心化的。

Mora 用区块链的去中心化方式撮合创作者和读者两方,读者付费直接打到 Mora 创作者的星球里。

每个人都可以自己付费创建自己的星球,一个星球就是一个智能合约。但是注意,这个付费不是 Mora 平台向用户收费,而是用户自己为自己的智能合约付费。

在区块链上,任何人都可以创建自己的智能合约。创建智能合约时需要交 Gas 费,Gas 费是付给哪些提供服务器的数据中心的。

顶层由一个 DAO 智能合约控制下属的三个部分:星球治理、用户索引、辅助 canister 。

Web3 更多是强调点对点的关系,而不是点对平台的关系。一个用户可以创建多个星球。每个内容维度和主题可以有独立的星球(智能合约)。

每个星球都是用户自己控制的,就像你在阿里云买服务器一样。区别是这是一个去中心化的云服务器,你自己的私钥掌握自己的 “ 服务器 ” 。其他任何人只要没有私钥就不能干涉 “ 服务器 ” 。

Mora 协议完全开放 API ,你想导出文章?没问题。本来就是自己的星球里导出嘛,星球就是一个 “ 去中心化服务器 ” 。

星球可以存储文章,完全由用户控制。星球的创造者也可以把自己的控制权转移给别人。

每个星球是解耦的。不与任何平台绑定,星球独立运行。星球里公开的数据任何人都可以访问,包括 Mora 的前端也需要把所有星球访问一遍来找到公开的文章,在按时间顺序显示在一个页面里。任何人都能自己做一个前端抓取公开内容。

但有人想看你的私有数据?门都没有!

如果粉丝想订阅你星球里的付费内容,支付也是点对点的直接发送到你的星球里,完全不经过 Mora 。(当然还会分出 3% 抽成打到 Mora 的钱包里)

Mora 还做了内容版权的去中心化证明,文章在发布时可以同时发布到 AR 上,永久存入区块链。

用户索引主要负责把 Mora 上的每一个用户的信息记入区块链,比如用户名、订阅了哪些星球、收藏了哪些文章等。

用户罐仅维护用户在协议中的索引关系,不具备具体功能。如订阅了谁,如拥有的星球,如收藏了哪篇文章。当用户罐存满数据时,自动创建新的用户罐。

那你可能会问:最顶部的 DAO 由谁控制?答案是大家。

对。是大家一起控制的,比如 Mora 团队想升级星球的代码,需要把代码公布出来,然后发起提案,由社区投票决定是否升级。如果更新的功能不好、不符合大家习惯,最后投票没通过,那谁都没办法升级。如果提案通过了,公开的代码便可以部署到区块链上,为大家更新功能。

比如现在的 Web2 应用都是孤立的,每家公司之间的数据库并不共享,是一座座数据孤岛,每家公司都想给自己拉拢用户。

而 Web3 社交建立在开放的区块链平台上。最终的目的是打造全网公共的社交数据库,包括 data ,社交图谱等。从而提高互联网效率。

在打通数据库的同时也解决了数据资产化的问题。你的数据其实也是一种资产。把资产交给别人托管肯定不如自己拿在手里放心。

马云很多年前就说过,未来的数据就是石油,谁掌握数据谁得天下。数据掌握在自己手里不就是最合适方式嘛。

协议是设计完了,然后就是平平淡淡的写好代码把 Dapp 做出来吗?

困难还在后面呢。为了让 Mora 用起来更丝滑,还有许多优化要调。

细节上经常是改来改去。因为在区块链上部署的应用和传统的 Web2 应用还不太一样。

区块链是一个开放的系统:世界各地的人都可以随时加入或退出、并靠共识算法让大家的数据保持一致、一个共创共建共享的去中心化网络。人们只要在 DAO 通过投票,就可以加入 IC 网络。共识算法会让全球的服务器达成一致,共同记录每一次消息。有大家的 “ 数据备份 ” ,便有了传说中区块链 “ 不可篡改 ” 的特性,实际上就是少数服从多数,没法跟所有人耍赖。

区块链都有一个叫共识算法的东西。他负责协调网络中的节点(节点就是一组服务器,可以理解为高配置的电脑)。共识算法可以在网络中让大家的信息达成一致,因为这是一个所有人随时随地都可以加入或退出的网络,而且不知道有哪个节点会故意捣乱。有了共识算法,网络中即使存在三分之一的捣乱节点,其他的节点也照样能正常达成共识。

这样一来全球各地的服务器为了达成共识,对用户响应的速度就会稍慢一点。而传统应用是直接把数据塞进服务器,不经过共识,当然就会快很多。但昆哥的目标是丝滑的使用体验:Web2 的体验,Web3 的内核。经过半年的优化,现几乎感觉不出来这是部署在区块链上的 Dapp 了。

为了赶进度上线,昆哥和工程师们天天测试、修改 bug 到凌晨。上线前夕,昆哥工作桌面照片:

昆哥平时也喜欢折腾,这是他的给鱼缸做的循环系统:😂

Mora 官网上线倒计时 2 天:

经历了几周的反复打磨。Mora 系统在 3 月 31 日 20 点正式上线。

Web 3.0 的应用仍处于非常早期的阶段。但我们可以预见,这将为最终用户、平台和协议带来比传统软件更大的收益。Mora 协议作为探索者,正在 尝试在 Web3 领域创造更多的可能性。

接下来昆哥会推出一个插件市场,用户可以购买可插拔的高级插件能力。比如在文章中植入一个投票窗口、或者水龙头,阅读文章后可领空投。为文章提供更多交互形式。

一些微不足道的东西可能正在潜移默化地改变人们的生活方式,尽管它们最初的样子并不完美。

在太阳升起的过程中我从未帮助过什么,可是不要怀疑,在太阳升起的时候你正好在场,这才是最重要的。——《瓦尔登湖》

也许在未来人类移居太空,

你的飞船驶向向茫茫宇宙,

路过小行星 1257 时,也会想起你曾经的数据都安全的保存在 Mora 里!

宇宙那么大,能遇到 Mora 何尝不是一种幸运。