音乐剧的春天到了吗?用数据回答

音乐剧的春天到了吗?我持反对意见。

为什么,我们让数据说话。

这幅图是一切的开始…

某一天,发现B站上面只有音乐剧《吉屋出租》的完整版,没有单曲。为了方便某些来找选段听的小伙伴,于是随手截了俩片段丢上b站。没想到,它们的播放量对比成了这个问题一个很好的注脚。而它们的主要差距,大概就是是否在《声入人心》的舞台上出现过。

这激起了我的一点好奇心。于是我随手查了下点数据。

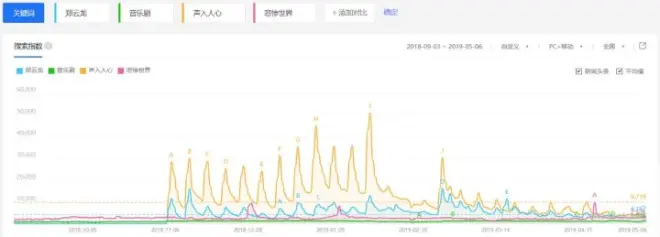

百度指数(http://index.baidu.com/v2/index.html#/):

有人会说,谁还用百度啊,大家都在刷微博啦,那

新浪微博指数(http://data.weibo.com/index):

这表明的问题相信大家都能看出来,数据,热度的对比早就说明了一切。到底是火了行业,还是火了节目里的选手和节目本身,答案不言而喻。

我想说的是,喜欢节目没有错,我也是从节目才开始真正了解音乐剧。但是,从数据上可以看出,大部分节目喜好者没有把对节目,对节目参与者的喜爱转移到音乐剧本身上,而没有受到更多关注的音乐剧行业,又何来“春天”一说呢?

还有一点,这种畸形的热度会吸引外界资本。资本永远逐利,而盲目逐利的后果是什么?是宣传重点围绕明星,利用其人气来拉拢观众,而不是围绕剧目本身。这种做法也就加重了热度的畸形;会使素质参差不齐的演员站上舞台,因为评判标准不是实力而是人气;会使质量参差不齐的剧目大卖特卖,因为观众关注的是参演者的人气而不是剧目的质量。这样发展下去,当然就会劣币驱逐良币,毁灭了音乐剧行业本来就脆弱的平衡和生态。

这种趋势发展下去的最终结果,可能会和共享单车等风口一样,资本在彻底榨干音乐剧行业的潜力后撤资,剩下的大概是无法形成良好循环的音乐剧行业奄奄一息,难以再次形成良好的循环,良好的发展。所以会不会说,音乐剧行业在自身未形成良好生态,稳定循环前,吸引到了资本的注意,是危险的呢?

当然,这可能只是我在危言耸听,这也只是我假想的一种bad ending。但我们应该警惕了,放下口中乐观的所谓“春天”,而是更多关注行业发展。进场的资本,可以少点功利,把力量投入对观众的良性引导上。要知道,一个完好的行业带来的稳定的源源不断的盈利,比一次竭泽而渔的收入要多得多。

当然我的了解极为有限,更多更好的回答,可以去看一下本问题下 @Phil 的回答:https://www.zhihu.com/question/312917114/answer/603068491。以及这个问题:https://www.zhihu.com/question/24058255,里面有各位不同身份的从业者做出了自己的回答,比我这个胡思乱想出来的毫无根据的回答不知道高到哪里去了。

而我写这么多,只是提醒诸君,“春天”还远远没有到来。恰恰相反,我们应该敲响警钟了。

原链接:https://www.zhihu.com/question/312917114/answer/678027852