看了超难阅读《归去来》,我只愿天堂没有先锋文学

0、背景

本篇笔记立足于新高考中八省联考的文学类文本阅读《归去来》,并旨在借这一现象探究新课标下高考改革取向。顺便整理一下自己的教育思路。

因此本篇笔记会较少涉及视频中“先锋文学”的相关内容,而是从语文课程改革视角反思当前课改的改进之处。

一、概念整理:“符号”与“能指”

个人理解:

符号:描述的一个东西;能指:符号象征的深层含义。

所以“意象=符号+能指”,其中:先锋文学的能指系统是隐秘的。

思考:是否可以理解为,先锋文学的能指具有作者的独特性?

先锋文学解读建议:解读符号,而非解读故事(好像在破译密码)。

总结:由于先锋文学解读的特殊性,加上学生的阅读经验与生活经验与成人世界、作者世界都有一定的距离,因此大多数考生受限于认知,会很难拆解文本,从而形成考题的区分度。

总而言之一句话——愿天堂没有先锋文学

二、课程反思

2017年发布新课标以来,我国的语文教育改革逐步走向深化。新教材呈现出的新面貌,教参示范的教法更新,这些都对师生提出不同于上一个十年的教学要求。

而为了检验学生新要求的达成情况,新高考就成为了最重要的方式。这两年,语文高考的题目问法焕然一新,而问法的更新反映出命题取向的变化:从传统的知识掌握,转型为对知识的理解运用。

但学校的老师目前还在适应这种变化。考试与教学间的脱节,以一种诡异的现象呈现出来:

“我们的试卷已经开始改革,而我们的教师和教学还没有跟上。”

——郑桂华《中学语文大单元讲座》

在探讨视频中提到的现象之前,首先要了解语文普通高中新课程标准都改了些什么。

简而言之,我们未来的语文教育一来希望学生有丰富的精神世界,建立文化自信;二来希望学生能够将语文知识应用在实际生活中。

课改后对学生的要求比上一轮课改要高出一个难度阶梯。但从客观实际来看,在世界各地重视母语教育的时候,我国的母语教育却呈现出比较明显的滞后性。

这种滞后性体现在两个方面:第一是素养的滞后。我曾经在上海师大王荣生教授的公开课中看到,美国的语文课外阅读书目中包括《理想国》、《政治学》这种古希腊时代思辨性极强的读本,这类阅读对学生自身的语言综合素养要求较高,对学生阅读认知、理解、读后反思与输出的能力都提出了要求。对比国内,即便2017年普通高中课改的教材加入了《乡土中国》的整本书阅读,平衡了人文社科专著的阅读量,但从课标给出的书单来看,给出的推荐篇目依旧以文化、文学经典著作为主,思辨性的篇目并没有给出推荐书目。

第二个是信息时代的滞后。由于信息时代大数据的精准推送,加上当今部分国内外媒体信息发布的局限性,催生了信息茧房的形成。事实上,越是这种时代背景,思辨精神就显得尤为珍贵。前几日热搜上的“认知战”,从社会层面看,体现的是我国公共外交事业上的成长空间。但从语文教育角度看,由于教育对人的影响需要经过一定时间才得以呈现,因此“认知战”的现象反映出来的是上一次语文课程改革中,思辨能力缺失的弊端。旧课程标准的滞后已经影响了一代人对信息分辨的敏感度,因此在新课程标准中,思辨、人文、实践性质的素质培养,是未来语文教育发展的必然取向。

一个民族,之所以能存在,是因为该民族有自己的文化。我们的课程是适应时代的课程,这也是课程改革的必然依据。但在看完《归去来》这类先锋文学出现在考试中,我心中又对当前改革隐隐出现了一些担忧。

我的担忧主要集中在学生的人文素养上。语文是一门工具性人文性相统一的学科,语文课程的人文性能够为中国人提供丰盈的内心世界。

但我们的语文教育真的要在人文性上,往过于人文化的方向上改吗?

西住书院杨宁老师曾在文学理论课(B站有,讲得特别好)上讲过:中文系可以是“无用之学”。

在这里,我想提出我的观点:

中文系可以是“无用之学”,中学语文教学不能无用。

换句话说:不是所有学生未来都要学中文系,但所有学生未来都要用语文。

我特意去找了一下八省联考的这套卷子,其中也能窥探到高考改革呈现的实用取向。

如实用类文本阅读和作文,让学生们从以前单纯从材料中找答案,变成了:从材料中提炼信息并整合。并且这两个题目还设计了任务情境,这就要求学生在试卷中,也要注意情境中的读者需求。与以前考试中较为僵硬地抄材料相比,整张试卷充满了不一样的人文气息。

但《归去来》这篇文章的最后一问,因为人文气息强到有些没了人气,反而感觉步子迈的有些大,或者说有些“为难而难”之嫌。

当然,对于文学的解读,每个人都有自己的见解。只要是大众的共同认识,总会能够从抽象的符号中寻找共鸣。

但有一件事我要提醒各位看官:考试是有参考答案的。

我们语文的课程标准鼓励学生个性化,有创意的阅读。实际上这篇《归去来》,也能一窥出题人想要让学生结合个人的阅读经验来理解文中的心思。但既然给出了个性化阅读的考法,那为什么评价又回到了比较传统的“参考答案”?

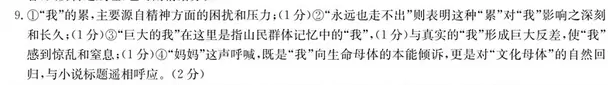

《归去来》的参考答案

当然,我和水友聊天的时候,也意识到了联考存在特殊性。通常高考应该不会考察这种区分度极其明显的题目。

而且,我心里也希望,阅卷老师会注意到命题人的苦心,能够赞同一些学生不同于参考答案但也言之有理的解读。

不过归根结底,这种“去应试化”的考试趋势,以及对学生人文素养拔高的要求,会不会让语文教育滑向另一个喜欢出偏题、怪题的极端?

同时需要平衡的还有教师的教学取向,考试的评价取向。旧的一课一练、一节课讲明白零散知识点的教法已经不适合新的高考;而有评价模板的打分也需要出于实际进行调节。

至少我们可以试着在提高教师综合素养的同时,在答案后面加一句“言之有理即可”。