简述可控核聚变

我们知道太阳在地球上孕育了生命,为人类带来了取之不尽用之不竭的能量。这些能量都源自于其内部进行的核聚变反应,即使现在的太阳“正值青春”,但是在当今这个资源极需的时代,人们一想到不可再生资源总会枯竭还是会感到不安,于是便萌生了复制太阳的想法。

自上个世纪,人类通过核聚变原理制造出了威力巨大的氢弹,便从中尝到了核聚变原理的“甜头”。科学家们于是开始思考,如果控制核聚变为人类所用,它将成为未来世界的新型能量来源,永久解决人类社会能源与环境问题。

什么是可控核聚变

大家知道,物质由分子构成,分子由原子构成,原子中的原子核又由质子和中子构成,原子核外包覆与质子数量相等的电子。质子带正电,中子不带电。电子受原子核中的正电的吸引,在"轨道"上围绕原子核旋转。不同元素的电子、质子数量也不同。

核聚变是指由质量轻的原子,在超高温超高压条件下,发生原子核互相聚合作用,生成较重的原子核,并释放出巨大的能量。核聚变又称为热核聚变。例如,氢的同位素氘和氚的原子聚合生成氦原子。核聚变所释放的能量是核裂变的百倍。1千克氘全部聚变释放的能量相当11000吨煤炭。

氢在自然界存在3种同位素,也就是氕、氘 (重氢)、氚(超重氢)。利用氢的核聚变原理,人类早已实现了氘氚核聚变---氢弹爆炸,但氢弹是不可控制的核聚变,瞬间能量释放只能给人类带来灾难。如果能让氢核聚变反应按照人们的需要,长期持续释放,就能利用氢核聚变所释放的能量来发电,为人类提供最清洁而又是取之不尽的能源。

现在不是已经有了利用釉裂变的原子能发电站了吗,为什么还要搞氢核聚变发电站呢?这是因为氢核聚变基本上没有放射性污染,核裂变却是核污染可怕。就从经济上看,制取1千克浓缩铀的费用是1.2万美元,而制取1千克氘的费用只有300美元;一座百万千瓦的核聚变电站,每年耗氘量只需304千克;而一座百万千瓦裂变式核电站,需要30-40吨核燃料;因此氢核聚变发电具有极大的优势。

大家知道,质量轻的原子核之间的静电斥力最小,也最容易发生聚变反应,所以人类要实现核聚变的物质一般是首先选择氢的同位素氘和氚。氢是宇宙中最多的,也是最轻的元素,它在自然界中存在的同位素有氕、氘 、氚。在氢的同位素中,氘和氚之间的聚变最容易,氘和氘之间的聚变就困难些,氕和氕之间的聚变就更困难了。因此人们在考虑聚变时,先考虑氘-氚之间的聚变,后考虑氘-氘之间的聚变。

要可控制地利用核聚变作为清洁能源,根据实现起来的易难程度和核污染轻重程度,科学家认为,有三类核聚变人类是可以控制利用的。

“第一代”核聚变是氢的核聚变(氘氚聚变和氘氘聚变)。这类核聚变的实现起点较低,释放出来的少量中子可以被控制和利用,是一种最便宜的清洁能源。现在全世界的科学家都在设法实现的,就是这种可控的氢核聚变。

“第二代”核聚变是氘和氦3的反应。这个反应本身不产生中子,但是可能出现的氘氘反应会产生中子,只是中子的总量非常非常少。这类核聚变更清洁了,但实现起点也高了。

“第三代”核聚变是让氦3跟氦3反应。这种聚变完全不会产生中子,是最清洁最安全的。当然,这种核聚变要实现可控就更困难了。

要知道,虽然在理论上是最简单的,但是可控氘-氚聚变还没有完全实现。

氢核聚变的原料

氢核聚变要用的材料是氘和氚。氘在海水中的含量还是比较高的,只需要通过精馏法取得重水,然后再电解重水就能得到氘。

氘很容易获得,尽管氘-氘反应也是氢核聚变的一种形式,但是产生氘-氘反应所需要的点火温度很高,科学家现在还实现不了。另外,氘-氘反应太猛烈了,科学家只能在实验室条件下做一次性的实验,现在还谈不上控制氘-氘反应,很难让它链式反应下去。还好,人们发现了氘-氚反应的烈度要小很多,它的反应速度仅仅是氘-氘反应的100分之一,而点火温度反倒低得多,很适合人类在现有条件下的研究和利用。

氚不同于氘,氚是地球上最稀有的元素,由于氚的半衰期只有12到26年,所以在地球诞生之初的氚早已衰变得无影无踪了。现在人类所用的氚都是人工制造而非天然提取的。氚是地球上最贵的东西之一,一克氚价值超过30万美元。

这么贵的原料,用作核聚变发电显然是无法接受的,幸好人们可以利用锂来获得氚。锂元素在地球上的资源非常丰富。一方面海水中就含有足够的氯化锂。另一方面,中国是世界锂资源最丰富的国家,碳酸锂矿产丰富。从这些锂盐中很容易分离出锂。锂的2种同位素,锂-6和锂-7,在被中子轰击之后,就会裂变,其产物都是氚和氦。所以,人们只要将锂的靶件植入重水反应堆中,就可以方便地获得氚。

在氢核聚变反应堆内,氚和氘反应后,除了形成一个氦原子核之外,还有一个多余的中子,并且能量很高。人们只需要在核聚变的反应体之内保持一定比例的锂原子浓度,那么中子就会轰击锂核,促使锂核裂变,产生一个新的氚。这个氚则继续参与氚-氘反应,继而产生新的中子。于是,链式反应就形成了。所以,理论上讲,人们只需要向反应堆内提供两种原料,即氘和锂,就能实现氘-氚聚变反应,并且能维持这种聚变反应。

氘在自然界取之不尽。从1升海水里提取的氘,在聚变反应中所释放的能量,相当于燃烧300升汽油。如果把自然界的氘和氚全部用于聚变反应,释放出来的能量足够人类使用100亿年。与核裂变相比,氘和氚的聚变能量是一种安全、核污染很低、原料成本低廉的能源。

磁约束核聚变装置(托卡马克)

氢的聚变反应在太阳上已经持续了近50亿年,至少还可以再燃烧50亿年。在其它恒星上,也几乎都在燃烧着氢的同位素氘和氚。根据这个事实不难知道,人们要在地球上实现氘-氚聚合反应,就得用太阳的温度点火起步。太阳中心温度达到1500万摄氏度,在太阳内部还存在巨大的压力,这种高温高压才能使氢核聚变不间断地进行。在地球上没办法获得巨大的压力,只能通过提高温度来弥补,这就是说,在地球上要温度近亿度才能实现氢核聚变。那么,如何点火开始氢的核聚变呢,如何让聚变后产生的近亿摄氏度的等离子体能够长时间地保持在反应堆里,使聚变反应稳定持续地进行下去呢。

在20世纪50年代,当时的苏联科学家阿齐莫维齐等人首先提出磁约束核聚变的方法并发明了托卡马克装置。托卡马克的中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。在通电的时候,托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场,不仅能把氢的等离子体约束住,而且能把它加热到很高的温度,以达到核聚变的目的。

托卡马克是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环性容器。它的名字托卡马克Tokamak来源于环形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、线圈(kotushka)。

1954年,第一个托卡马克装置在原苏联库尔恰托夫原子能研究所建成。70年代初,在苏联T3托卡马克上获得超过1000万度的等离子体,国际上很快形成了较大规模的以托卡马克为主流的磁约束研究方向。那时,世界上只有苏联、美国、法国和日本这4个国家利用小型的托卡马克做核聚变研究工作。

中国的西南物理研究院于1984年建成中国环流器一号(HL-1),这也是用来研究等离子体的装置。后来,解体的苏联于1990年赠送给我国一套纵向超导托卡马克实验装置T-7,在此基础上,中国于1995年建成超导装置HT-7,这已是一个中型的聚变研究装置。

经不断改进,HT-7已成为一个宠大的实验系统。它包括超导托卡马克装置本体、大型超高真空系统、大型计算机控制和数据采集处理系统、大型高功率脉冲电源及其回路系统、全国规模最大的低温氦制冷系统、兆瓦级低杂波电流驱动和射频波加热系统以及数十种复杂的诊断测量系统。它在以后的实验中,取得若干具有国际影响的重大科研成果。特别是在2003年3月31日,实验取得了重大突破,获得63.95秒的等离子体放电,在当时世界领先。

2007年5月24日,在欧盟总部布鲁塞尔,中国、欧盟、美国、韩国、日本、俄罗斯和印度7方代表共同草签了《成立国际组织联合实施国际热核聚变反应堆(ITER Tokamak )计划的协定》,这是一项国际协作的协定,当时计划历时35年,其中建造阶段10年、运行和开发利用阶段20年、去活化阶段5年,耗资46亿欧元。这7国的科学家决心共同打造这个“人造太阳”,要实现可控核聚变。

ITER Tokamak是一个超大型的氢核聚变反应堆,其主要组件包括:

---真空室。用于盛放等离子体,并将反应室置于真空中。

---中性束注入器(离子回旋系统)。将加速器释放的粒子束注入等离子体中,以便将等离子体加热到临界温度。

---磁场线圈(极向环形)。用于产生超导磁体,用磁场来约束、定型和抑制等离子体。

---变压器和中央螺线管。为磁场线圈供电。

---冷却设备(冷冻机、低温泵)。用于冷却磁体。

---包层模块 。由锂制成,用于吸收核聚变反应中的热量和高能中子。

---收集器 。排出核聚变反应中的氦产品。

ITER Tokamak磁约束核聚变的作用机制和实现过程大致是这样的:

---核聚变反应堆加热氘和氚燃料的气流,使之形成高温的等离子体。接下来,反应堆的磁约束力对等离子体施加压力,继而发生核聚变。

---启动核聚变反应所需的电能约为 70 兆瓦特,但该反应所产生的电能约为 500 兆瓦特。

---核聚变反应要求至少持续 300 到 500 秒(最终将形成持续的核聚变反应)。

---等离子体反应室外部的锂包层将吸收核聚变反应中释放的高能中子,从而产生更多的氚燃料。在高能中子的作用下,这些包层也会被加热。

---水冷回路将热量转移至热交换器,最终形成蒸气。

---蒸气将被重新压缩成水,以便让热交换器吸收反应堆中的更多热量。

ITER Tokamak 的建设目的之一,是研究和测试可控的持续的核聚变反应可行性。计划在2019年实现磁约束等离子体,2026—2027年实现氘-氚聚变反应,在ITER装置上的研究工作至少要持续到2039年。二是,最终将ITER装置转变为一座可以运行的核聚变发电站。

磁约束核聚变装置(仿星器)

仿星器的概念最早在1951年,由当时在美国普林斯顿大学工作的著名物理学家莱曼·斯皮策 (Lyman Spitzer)提出。但在当时,人们普遍认为这种设计太过复杂,利用20世纪中期的材料技术难以克服这些困难。而现在,随着超导材料和其他新型材料的出现,研究人员相信他们现在终于能够把当年斯皮策的天才设想变为现实。

2015年,德国马克斯——普朗克研究所科学家开始启动一种新型大型核聚变反应堆——“仿星器”。根据设计思路,研究人员只需向其中注入少量的氢,并将其加热到等离子体,就可以有效地模拟了太阳内部的环境。这台代号为“Wendel stein 7一X”的所仿星器自该设备开始研发以来,就有人们质疑其究竟何时能开展工作并产生正确的磁场,但研究人员在过去数月中对“wendel stein 7一X”实施的多次试验证明,这台仿星器能够实现预期目标。

世界许多国家科学家都在努力尝试核聚变技术的利用,而德国“wendel stein 7一X”(或简写为“W7一X”)仿星器的试验则是其中最典型的代表之一。核聚变技术的拥护者认为,尽管这项技术的实际运用还需数十年的努力,但成功后的仿星器将能够完全取代化石燃料和传统的核裂变反应堆。未来的核聚变反应堆主要分为两大类型,一种是托卡马克核聚变装置,另一种就是仿星器核聚变装置。在托卡马克核聚变反应堆中,只需要利用一个2D磁场来控制等离子体,而仿星器的运行则是依靠一种扭曲的3D磁场。

仿星器核聚变反应堆是将炽热的等离子体限制于扭曲的磁场中进行聚变反应。托卡马克聚变反应堆则是利用强大的电流引导等离子体,在类似甜面圈形状的设备中进行聚变反应。于20世纪50年代由前苏联物理学家发明托卡马克聚变反应堆被认为建造相对容易。但是仿星器的扭曲结构可以帮助其更好地控制等离子体,以及运行风险较小,不像托卡马克反应堆那样容易出现内部电流突然中断现象,造成聚变反应立即停止。

激光约束(惯性约束)核聚变

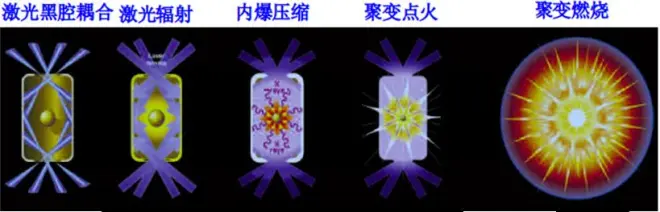

惯性约束核聚变是把几毫克的氘和氚的混合气体或固体,装入直径约几毫米的小球内。从外面均匀射入强大的激光束或粒子束,球面外层因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用力,球面内层向内挤压,反作用力是一种惯性力,靠它把氘和氚的混合气体约束在一个很小的范围内,所以称为惯性约束。强大的激光束产生强烈的冲击波,冲击波将以每小时100万英里的速度压碎靶丸,同时产生一亿摄氏度左右的高温。在高温和辐射的作用下,粒状物将转化为等离子体,小球内气体受挤压的压力不断升高。当温度达到所需要的点火温度(大概需要近亿度)时,小球内氘和氚便发生聚合反应,并产生大量热能。

靶丸内核聚变反应的时间很短,大约只有百万分之一秒,但它释放的能量是引发核聚变所需能量的 50 到 100 倍。在这种类型的反应堆中,如果能够降低靶丸的成本,持续点燃目标,就可以实现可控核聚变,且大大降低了核聚变发电的成本。

现在,美国劳伦斯利弗莫尔实验室建成了激光约束核聚变点火设施,简称 NIF。法国的点火设施简称LMJ ,中国的简称神光,不少国家都在研究激光约束核聚变。

利用激光诱发核聚变,最大的闪光点在于,在激光束聚焦的点位上,瞬时达到高温高压,实现聚变点火的目的。但是,长期的试验证明,该方法还存在一些关键性的困难。1)靶丸要做到很精准,多方面的激光束要均匀地压缩靶丸,任何偏差都不能实现高温高压的效果。2)靶丸成本要降低,现在的靶丸是用氘和氚做的,氚非常贵。3)强大的激光束要连续发射,目前的电容器和电力都还跟不上来。

正是由于这些原因,人们认为,要实现可控的氢核聚变,还是磁约束方法是最有希望的。人们会自然的想到,能不能把激光点火的思想融合到托卡马克中呢?不过,还一直没有见到过这方面的有关报道。

研究可控核聚变的动力

在第一颗原子弹爆炸后仅十多年,人们就找到了控制核裂变反应的办法,并建成了核裂变电站。虽然科学家早就认识到裂变反应会造成核污染,也采取了很多防范措施,但裂变反应的核废料难以处理,特别是前苏联切尔诺贝利核电站和日本福岛核电站事故给世人极其深刻的教训。世人对裂变电站越来越担心,对聚变电站寄于越来越大的期望。

氢弹炸爆后,原以为人类可以很快地掌握可控核聚变,很快地建成聚变电站,但事实上的困难远比想象的大得多。这也是符合哲理的,要想获得更多更好的效果,就要付出更多更难的努力。

核聚变的主要应用是发电,它可为人类提供安全、清洁的能源,与目前的核裂变反应堆相比,核聚变发电具有以下几个优点:

燃料供应充足——氘可直接从海水中提取,氚可从核反应堆本身的锂中获得,而锂又广泛存在于地壳中。核裂变却不是这样,它所需的铀在地球上稀少,必须经过开采和浓缩后才能用于反应堆。

安全——可控核聚变发电所需的燃料较少,能量释放可控。核聚变反应堆释放的辐射也很少,只要采取简单措施就可以控制辐射。

清洁——核电厂(无论是裂变还是聚变)不靠燃烧发电,不会造成空气污染。

核废料更少——核聚变反应堆产生的废料很少,处理起来会更加容易,也不会带来什么危险。相反,核裂变反应堆会生成大量的核废料,处理核废料相当麻烦,而且还有辐射危险。

从长远来看,核能将是继石油、煤和天然气之后的主要能源,人类一定会从“石油文明”走向“核能文明”。现在全世界的科学家们都是动力十足,信心满满,可控热核聚变正在一步一步地取得进展。相信,建成核聚变发电站一定不会太遥远。