明朝降下时代的船帆,远扬海外的超级工程为何终究难以持续?

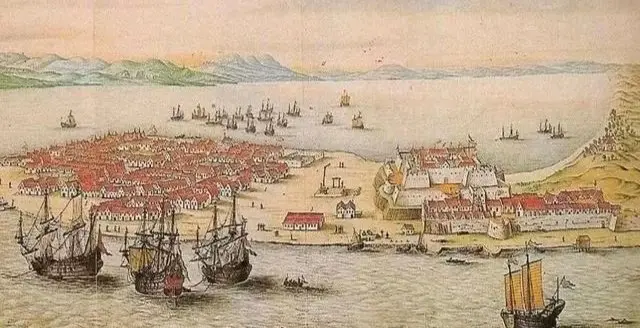

郑和下西洋,是世界航海史上空前绝后的壮举。明朝扼住了大航海时代的前奏,在人类大航海时代即将到来之际,却又为何主动降下最后一面船帆?

答案其实很简单,这种航海行为缺乏持久力量的推动。从西方经济行为为主导力量的大航海时代来看,航海带来巨大的贸易收入才是大航海的最大推力。而明朝的航海行为只是君主主导下的政治行为,目的是为了“宣扬天朝的国威”。郑和下西洋的过程中虽然也在途中参与一些贸易活动,但这只是一种炫耀天朝上国实力的手段。甚至用高于市场价几十倍的价格去“买”沿途国家的货物,航海事业反而造成了经济上的巨大损失。

另外,按照民间的说法,下西洋的另一个目的是为了寻找失踪的前朝皇帝-建文帝朱允炆。明成祖朱棣毕竟是兵变夺权才得到了皇帝的宝座,不具有合法性,饱受朝野非议。对他来说,前朝一位合法的帝王流落在外,无遗是他一块难以去除的心病。但无论如何,这都是朱棣个人意志下的一厢情愿的政治举措。

朱棣决定下西洋,朝野反对的声音一刻也没有停止。其中最典型的反对者当属户部尚书夏元吉,这是主管全国财政的重要官员。朱棣一掷千金的航海大业,为国家带来了巨大的财政负担,把无数像夏元吉这样的官员置于难言的苦涩之中,夏元吉因此成了郑和下西洋最大的反对者。这种缺乏商业驱动力的航海行为,注定无法持久,一旦统治者的意识改变了,就注定难以持续。朱棣死后,明仁宗继位后下的第一道旨意就是全面停止航海事业,强调农业才是国政的基础。明朝为了巩固统治又施行严厉的海禁政策,民众擅自出海甚至会被判死。只有朝廷可以出海宣扬国威,而民间却根本无缘接触航海……

对于朝内的大部分官员来说,大洋彼岸的陌生世界显得太过遥远。后世皇帝们对大海也并不感兴趣,放开海禁,允许民间航海贸易在他们看来只会危及自己的统治。他们只想要把自己的目光牢牢锁定在帝国的土地之上……