野兽和天使之间:旺代,1793-1796 (XVIII-i)

XIII. Video caelos apertos(看苍空洞开)

XIII-i. Je ne cède jamais(我决不放弃)

1796年六月的某日,一个旺代乡下的老神父来到镇公所。官员向他打招呼时叫他“公民”。老神父的第一句话是:“先生,我的名字不是‘公民’。我是Ferré神父”。

老神父抗议他的教堂被人锁住了门。官员对他说他们不知道这件事,但如果有官吏锁了教堂的门,他们可以根据法定权威规定的程序撤除封锁。不过最近有一条禁止敲钟的新法令,他需要注意些。老神父说“除了奥什(Hoche)将军他不知道任何权威”;自己只接受天授的权威,他们所谓“权威”的权力来自“阴谋结社”(la cabale),“现在他只愿意承认奥什将军的权威,虽然对方也无权干涉自己的品性”;奥什将军的法令允许他可以在自己乐意的任何地方献弥撒,他自由履行教务不欠任何人的人情。

老神父临走前又转向两个在场的志愿兵:“可怜不幸的人们,法定权威掏走了所有果实,赶快去捞点回来。我们不是对你们生气,而是那些教会小偷”。

官员在随后书写的“检举报告”中逐字逐句记录了老神父的“令人愤慨的”言行,但是不敢逮捕他。因为怕会触犯当地的“宽赦令”。

这个小插曲生动展现了1796年夏天之前旺代地区的状况:这里的行政和执法的“最高权威”都只有一个,就是“奥什将军”。

1795年九月,奥什正式接掌诺曼底,布列塔尼和旺代三地军团合并而成的海岸军团(Armée des côtes de l'Océan)。督政府授权他全权负责“平抚”西部,并且不受派往军队和地方的代表辖制。

事实上,被后世誉为“旺代平定者”的奥什在旺代没有打过一场仗。他的平抚政策的原则是恩威并施,最大程度的宽容。奥什逐条落实了坎科洛(Canclaux)在一月初的报告中提出的平抚方案:以几座主要城镇据点,将军队分成六个人数在六百到两千人之间的纵队轮番深入乡间,相互呼应追缴反军;整顿军纪严禁剽掠扰民,只针对叛军首领,对放下武器的士兵一律不以追究;没收参与叛乱的村民的谷物财产,但只要他们愿意投诚,立刻原物返还。

具体负责落实这些政策的是奥什的将军们,他们有最大程度的行动自由:自由的推进奥什的“宽容”政策,不用看国民代表和地方官员的脸色。1794年在旺代“作战”的绝大多数纵队“将军”们或卸任或被捕或调离,填补空缺的军官几乎全部因为军功或能力获得升迁。其中不少是1793年起就在西部作战的老面孔,曾因为“嫌疑”被置于一旁或被拘捕下狱。

除了仍留在西方军团中作参谋长的格鲁希,这些熟悉的名字中还能看到Henri-Pierre Delaage(1766-1840)和塔沃(Jean-Pierre Travot1767-1836):Delaage在克莱贝尔麾下参加了第一次旺代战争中几乎所有主要战役。拉曼之战后,Delaage和马索(Marceau)一同骑着马手握佩剑在城中四处巡行,从己军士兵的刺刀下拯救被屠杀的妇女儿童;之后Delaage因此被举报逮捕,克莱贝尔(Kleber)亲自要求释放他。二十个猎骑兵官兵全副武装去了南特监狱,浩浩荡荡的把他们的将军“劫”出监狱大门(1);至于被拿破仑称为“英勇而高尚的将军”的塔沃(Travot),将成为夏雷特最后的对手。这些军官中还有在西班牙战功累累的贝尔福人Amédée Willot(1755-1832)少将,阿克索(Haxo)的乡邻。Willot是另一个“革命”的“漏网之鱼”:一直在南方抵御外敌的Willot几乎没有太刻意的掩饰自己的保王倾向。

主要负责“平抚”旺代地区的是Gabriel de Hédouville(1755-1825)。1793年,与奥地利的对战中履立战功的Hédouville因为“前贵族”(ci-devant)身份被怀疑解职,与国家剃刀擦肩而过。热月政变后回到军队复职,成为奥什的部下。Hédouville历任沙堡军团参谋长和布莱斯特军团总指挥,以行事“节制”著称。有传言声称Hédouville也是个“内在的君主制拥护者”。真相不得而知。不过和坎科洛一样,至少Hédouville在西部作战期间没有过背叛己方派系的行为。而1825年Hédouville过世后,在贵族院为他念赞扬讣告的是曾和他在旺代多次交战的“老对手”de Bourmont(1773-1846)。

坎科洛在1793年四月的报告中,明确指出农民们参与反叛的根本原因是“想继续信仰天主教并不愿服义务兵役”。坎科洛本人终生奉教,另外鉴于1793年的总体气氛和他自身的“嫌疑”,他最多只能委婉的建议派往当地的国民代表采取“适当的措施”。奥什则完全没有这些顾忌。他在西部采取的一系列“平抚”措施中,核心是“宗教宽容”。甚至可以称之为“纵容”。

奥什的“宽容”并非出于任何宗教情怀。奥什与坎科洛同样是共济会成员,不同的是他全盘接受了共济会哲学的三大基础“相对主义,无差别主义和世俗主义”(2)。奥什鼓励士兵们向当地神父“示好”,因为“作为神父,他们的天性自然而然的趋向和平。通过一些小策略,我们可以利用他们平抚这个地区:让军官和士兵们去辅祭;当你们遇到农民时,跟他们态度恭敬的谈论天主”。

1796年六月,奥什写给督政官的信中语言更加直白:“你们知道乡间的情绪:不宽容和切身利益让这些居民举兵反叛共和政府,因为他们相信共和政府是所有宗教的敌人。我认为根据宪法我可以保证居民们的信仰。这些人都是狂热分子。我们可以允许他们保有他们的神父,只要这些人没有离开过共和国的土地,并且宣扬和平遵纪守法……不要怕神父,如果他们宣讲违背法律的内容就会被惩罚。不是作为神父而是破坏和平者,那些今天会不惜以死维护他们的人到时候会为他们受到的公正惩罚喝彩”。奥什指出“如果采取暴力的手段”,这些神父们“百年后就会被称为所谓的殉道者”。他们不需要对乡民们的宗教情绪太过干涉,“那些没什么常性的居民们迟早会感到厌倦,疲于供养这些教士时自然会抛弃他们”。

除了最大程度的“纵容”不宣誓神父们的宗教活动,奥什还禁止一些地区的共和派难民们返乡,免得与当地居民发生争执。或许他觉得作为好“爱国者”,他们应该用实际行动表达一下爱国热情,为祖国的和平统一作出些牺牲。以本文开头阐述的事件为例,民间发生涉及宗教或其它类似纠纷时,奥什的将军们的处理原则总是“维持稳定”而非政治派系偏向。他们的权威更在地区官员之上。不少代表和官员对此表示强烈不满,控诉奥什在旺代实行“军事独裁”。督政府对此充耳不闻。他们需要“平定”旺代,而奥什的措施显然正在起作用。

旺代人的一边,夏雷特在1795年六月底再次起兵时,既没有通知萨皮诺也没有通知斯托弗莱。得知下普瓦图战火再起,安茹军旧部保持了观望态度。一半是出于不满:“他们和谈时没找过我们,现在他们再发动战争也别找我们”;一半是出于理智:斯托弗莱清醒的意识到,本来就资源贫乏的安茹经过共和军半年的耐心“平抚”,疲于战争的农民们没有人愿意再重拾武器。

奥什决定进一步分化安茹和下普瓦图的军队,“稳住斯托弗莱”避免他加入下普瓦图的反军。接手西方军团后,奥什立刻要求和斯托弗莱单独会面交谈。这次谈话没有旁听者,没有人知道具体的内容。斯托弗莱的秘书Michel-Antoine Coulon(1772-1824)的战后笔录中声称,奥什想让斯托弗莱离开法国,提出给他签发护照并许以重金。斯托弗莱一口回拒,说他绝对不会旺代;只要共和方遵守和约内容他就会遵守到底,但如果对方违约就另当别论。斯托弗莱的态度让奥什印象深刻,起初他以为自己只是跟一个穷途末路的亡命之徒打交道。

1795年七月,流亡军团和英国军队在基伯龙的登陆遭遇灾难性失败,一些幸存的流亡者潜逃回国,部分加入布列塔尼和旺代的反军。其中包括亨利的堂兄弟与军校同学Pierre Constant de Suzannet(1772-1815)。加入流亡军团的de Suzannet从基伯龙登陆中幸存,他奋力游上一条英国船摆脱追兵,之后设法来到下普瓦图,成为夏雷特的部下。

d'Hervilly在布列塔尼对舒昂党的态度足以说明流亡者和西部保王军民兵之间的矛盾。下普瓦图人本来就反感贵族,一些潜返回国的流亡者的倨傲态度更激化了事态。尚宾诺在回忆录里提到有个流亡者被众人殴打,“只因为他声称自己是骑士”。尚宾诺将这些频繁爆发的暴力“内讧”归咎于夏雷特的坐视不理。尤其是每当双方发生冲突,夏雷特毫不掩饰对民兵的偏袒。当一些官兵纷纷抗议“de Suzannet先生住在城堡里,我们这儿连面包都稀缺”时,夏雷特命令一队士兵前往de Suzannet落脚的城堡,搬空了里面的所有物资。de Suzannet对这样粗暴冒犯的行为没有抱怨,但更多的流亡者们对夏雷特极其不满,说他在农民中“比起受欢迎更多是鄙俗”。

八月初,在夏雷特的庇护下,一个得到赦免流亡归来的主教在Poiré-sur-Vie召开“教会”(Synod),意图重建旺代地区的宗教秩序。除了个别几个顽固的反共和神父,参加会议的所有教士都接受了与政府合作,和宣誓教士们和平共事的决定。奥什宽容无度的宗教政策显然起了作用,大部分教会人士都倾向于维持现有的稳定局面,会议后刻意与旺代的反军保持距离。反叛地区的宗教动机从此不复存在。

这次“教会”上,反对声最激烈的是从西北风之行幸存归来的Doussin神父。Doussin神父在农民中广受尊敬。多尔的战场上,是他举起苦架召集溃逃的民兵,穿行在士兵间颁发赦罪并唱起“君王战旗前行”;也是他布道时频繁劝说民兵们宽恕战俘:“保存敌人的生命是天主面前最蒙恩宠的举动”。Doussin神父在会议上激烈反对与宣誓神父合作,拒绝任何意味着承认共和国或与共和国调解的行动。他的倔强顽固激怒了夏雷特,后者甚至想逮捕他。经旁人说情Donisan神父才得以脱身。

夏雷特的态度令人好奇。无论是组织这次“教会”,还是“教会”的结果,对他而言都是有害无益。或许他只是简单的在尽“教友义务”:如果他需要背负“内战”的骂名,至少没人能指责他“裂教”。

不过旺代地区的宗教情况太过复杂,无论“地区教会”还是“大公会议”都无法解决根本:十八世纪的西部存在不同的地方礼仪,同时有“罗马礼”和“巴黎/高卢礼”;1800年,经过贝尔尼埃神父积极周旋,拿破仑与庇护七世签订教务专约。西部地区的部分神父和教友不接受专约,并拒绝承认专约后祝圣的主教权威,组成“小教会”(“la Petite Eglise”)团体。这个团体直到今天仍然存在,至今地方主教仍试图与“小教会”彻底“合解”,促使团体成员们全部与教会“共融”。

在旺代本地,没有再出现过大规模杀伤平民和俘虏的行为。唯一的例外是基伯龙之战后,听说共和军处决了七百多个流亡军俘虏,作为报复,夏雷特处决了关押在贝拉维尼的三百多共和军俘虏。他放走六个人,让他们给共和军传话:“你们在Vannes的行为让我不得不采取这种方式。往后你们再杀一个流亡军俘虏,我就会一命换一命”。尚宾诺批评了夏雷特的行为,但提出他应该不是蓄意而为。因为之后一个军官在夏雷特面前吹嘘当天自己如何屠杀俘虏,他说:“从我面前退下,你不配做个军官”。

奥什就此事在信中抱怨,说邦尚一定不会这么做——这时“革命”和“自由”的含义都发生变化,“难以置信的伪善”成了英雄壮举。此外,年轻的奥什总对那些从来没有交过手的旺代“大军”首领们怀有敬意。除了夏雷特。

1795年十一月,奥什在上报的信件中写道:“这个敌人是反革命者的谬望,是他反感并永远不会欢迎的流亡者的战马……他统治占领地区的严厉法令让一大群无知者对他崇拜敬畏,单是他的名字就足以让他们战栗。他性格强硬并极其顽固,他的野心是以封建制度统治这个地区。他没有朋友。作为一个派系领袖他需要邦尚的忠诚,德埃尔贝的才能和斯托弗莱的无畏。他都没有”。

夏雷特确实没打算过成为“派系领袖”。和很多旺代的保王军首领一样,他认为自己是一个“国王的军队”的军官。旺代和布列塔尼两地的保王活动步调并不一致,同样的诉求是海外送来一个有相当身份的血统亲王,亲自来领导国内的保王军。西部的保王派们非常清楚,保王军的主体士兵们全是农民,当初是因为国民公会的严酷政策和切身利益才打出白旗反叛。共和军采取极度宽容的“平抚”政策后,农民们品尝到和平的滋味,已经没有了战斗的动机和热情。眼下除非有一个波旁现身在军队之前,不可能再掀动起大规模的军队。基伯龙登陆中皮塞的计划重点其实是阿图瓦伯爵的登陆。现在虽然流亡军在基伯龙的战斗失败了,阿图瓦伯爵的登陆计划仍没有中止。此时的夏雷特仍能在下普瓦图通过放出阿图瓦伯爵即将登陆的消息,召拢来近万人的部队。

不过奥什声称夏雷特“没有朋友”有失公允,至少他有萨皮诺(Sapinaud de la Rairie)。1795年十月,萨皮诺向共和军宣战,出兵攻击莫尔塔涅。这次响应的民兵并不多,参加战斗的人也毫无热情。他们的攻击很快被卷土重来的共和军打退。

从后世角度来看,虽然萨皮诺一直是个坚定的保王派,但并没有斯托弗莱或夏雷特的“冥顽不灵”或“顽固强硬”。这时萨皮诺再次起兵除了尽朋友情义和“君臣道义”外,似乎没有其它站得住脚的理由。【侧批:旺代一战未解之谜之萨皮诺的心到底有多大。之前夏雷特突袭les Essart差点误伤他那事道过歉吗?】

萨皮诺的态度也是绝大多数,如果不是所有旺代军官和士兵的态度。从1795年到1796年的整个“第二次战争”期间,旺代的军队始终军心涣散,大多数当地民众都不支持再开战。而共和军经过两任总指挥严格整顿,无论纪律还是士气都提升巨大。战火再起后下普瓦图军遭遇的一连串失败中,1795年九月二十五日进攻Saint-Cyr的战斗尤其是个灾难。尚宾诺会评价之所以公认这场战斗“损失惨重”,“不是因为我们损失的人数而是质量”。并且实际上Saint-Cyr的战斗完全没有必要发生。

九月中旬,得到阿图瓦伯爵(后查理十世)将在圣让德蒙登陆的消息,夏雷特聚集起一万多人的部队前往海边接应。部队中不全是民兵,还有些希望能够见到亲王的平民保王派。海边的旺代人等待良久,只等来了阿图瓦伯爵的副官de Rivière公爵。对方乔装成农民划着一艘小船登上海岸,通知夏雷特说伯爵的登陆计划有些变化,一时不会来到旺代。

“先生,去告诉亲王,他刚刚签发了我的死刑判决书”,夏雷特对使者说:“今天我有一万五千人,明天我不会有超过三百人。往后我能做的只有躲藏或者死亡。我选择死亡”。

尚宾诺在回忆录中称,为避免打击为了迎接亲王聚集而来的军队的士气,夏雷特和一些长官商议后决定攻打海边的城镇Saint-Cyr。假装他们前往海边是有别的预谋。这场战斗中夏雷特的忠实部下和朋友Jean Guerin在强攻一座共和军占领的教堂时阵亡。Guerin因为作战英勇在军队中享有盛誉,他的阵亡对下普瓦图的军心打击尤其巨大。

随后理应悲恸沉重的葬礼成了又一台典型的下普瓦图戏剧:根据尚宾诺讲述,葬礼前Guerin所属“军团”的堂区神父和本人所在堂区的神父展开激烈争论,争执谁更有资格为这个光荣的死者献葬礼弥撒。念祝词时一个人念的是罗马礼,一个念的是高卢礼。每个人都宣称:“死者属于我!”。两人相持不下,又转向葬礼的参与者要求支持和裁决。这个略显滑稽的景象让众多原本心情沉重的观礼者不禁失笑。最后Guerin所在“军团”的本堂获得了献葬礼弥撒的荣誉。但是另一个本堂在死者下葬时发表了一篇让所有人潸然泪下的感人演说,赢得了最后的“胜利”。

外面沸沸扬扬的葬礼闹剧进行期间,夏雷特把自己关在屋里,直到葬礼全部结束人们即将离开才出来。尚宾诺注意到他双眼红肿,说这是“在旺代战事最后的岁月里唯一一次看到他为战死的军官落泪”。接管Guerind的 "军团"的是十七岁的Fugaret。

阿图瓦伯爵(查理十世)虽然没有登陆,但他在圣让德蒙岛上一直呆到十月。最终他决定取消登陆计划,声称收到了英国军方的召回命令(阿图瓦伯爵当时是英国军队的准将),随即乘坐接应的军舰返回英国本土。十月十六日,最后一个英国士兵撤离了岛屿。

此后阿图瓦伯爵到处放话,称撤离岛屿是英国人的决定。但是有亲历者信誓旦旦的作证,说见过夏雷特写给“摄政王”普罗旺斯伯爵的一封信,其中写道:“先生,您弟弟的懦弱葬送了一切。因为他不愿把得到一切或失去一切的赌注压在迅速登陆本土的行动上孤注一掷……我只有毫无必要的为您的事业消亡”。这封没有实物的短信在后世争议很大,不单因为信中的尖刻语气。更离奇的是,“路易十七世”的死讯被公布了四个月之后,似乎夏雷特仍然没有承认“路易十八世”。

阿图瓦伯爵本人到处宣称迫使他放弃登陆计划的是英国人,但大多数同时代和后代的旺代人都指责中止计划是阿图瓦伯爵自作主张。根据各方面的资料,毫无疑问首先要求给英国方面写信,称情势不利要求撤离的是阿图瓦伯爵本人。整个事件中有待商榷的只是他的动机:究竟他是像尚宾诺在回忆录中所言,清醒的认识在旺代的保王军势力单薄,胜算微小所以不愿贸然犯险?还是因为夏雷特始终执着于生死不明的“路易十七世”,一直没有正式承认“路易十八世”,导致亲王们怀疑他的忠诚?或者只是像夏雷特信中所言,简单的因为“懦弱”而“不愿孤注一掷”?抑或是上面几个原因都有?

这些迷云只有当事者本人能够澄清。虽然亲王没有登陆,但传递消息的de Rivière给夏雷特带来了一柄英国人给他打造的华丽佩剑。剑身上刻着“我绝不会放弃”(Je ne cède jamais)。

这份显得有些讽刺的贵重礼物并没有缓和夏雷特的脸色。对前来传递消息的de Rivière公爵来说,这也是趟不快乐的使命。de Rivière的一生远比大多数谍战片精彩许多。作为沟通海内外保王派的秘密信使,de Rivière屡次经历九死一生的险境。最难得的是这些惊心动魄有一个无比圆满的结局:三十年后,与“夏雷特”在莱日“再会”的de Rivière总算带来了让下普瓦图军欢呼的“好消息”。

XIII-ii."Vive le roi quand même!" (总之国王万岁)

另一方面,共和军的种种宽容措施渐渐获得当地民众的信心,越来越多的旺代人重返日常生活,继续战斗的人越来越少。奥什部下除了一大批忠实执行他的“平抚”计划的得力军官,还有些三教九流的探子。1795年末以来旺代战争的舞台上点缀着双方的间谍,告密和暗杀。坎科洛离职前一个月曾向国民代表支取了三千利弗尔军费,用于支付间谍和进行一些“秘密活动”。似乎坎科洛雇佣的“间谍”的“活动”仅限于打探旺代军队的动向,接任他的奥什则把这些“活动”发挥的淋漓尽致。一段著名的轶事是,某位在萨窝奈之战中丧失了家人的年轻贵族小姐狂热的迷恋上奥什,甚至在后者的授意下去接近夏雷特埋伏在他身边,好伺机向共和军报告夏雷特的动向。【侧批:真事。旺代版《X戒》(奥什有老婆)】

一方面希望维持乡间的稳定局面,另一方面因为战局无望,一些曾支持保王军的乡村神父选择与共和军“合作”。虽然他们仍不支持共和国,但至少不会宣讲反对它。不少人更会鼓励堂区的乡民们遵纪守法维护和平。

还有些人的“合作”更加积极。1795年末,一个曾支持下普瓦图军的本堂神父Guesdon-Poupardière自告奋勇,充当共和军与夏雷特之间沟通的“中间人”。他多次给夏雷特写信,催促他与共和军议和接受出国流亡的条件,甚至“代表”共和军向夏雷特下了时限紧迫的“最后通牒”:如果三天之内他不前来接受“议和”,就会被每日每夜追缴让他永无宁日。Abbé Guesdon-Poupardière的态度让夏雷特起了疑心,于是让手下的一个德国骑兵和另一个民兵穿了“蓝兵”制服,以共和军的将军名义去找Abbé Guesdon-Poupardière,试探的向他打问夏雷特的踪迹。不知是计的Abbé Guesdon-Poupardière立刻写下书信,不仅透露了夏雷特的藏身处,还催促他认为是共和军的两人赶紧回去给共和军的将军传信,“尽快抓住他”。

两人把Abbé Guesdon-Poupardière的信件带给了夏雷特,后者看到信件后“很震惊”。他立刻派这个德国人带了几个士兵赶到村里抓住Abbé Guesdon-Poupardière,把这个神父连同他的两个佣人一起带到野外枪杀了。

Abbé Guesdon-Poupardière在居民间名声很好,与共和军的关系也很“融洽”,在当地驻守的共和军将军给他办了个体面的葬礼。被“强行”拉去主持葬礼的邻村本堂正是夏雷特军队的总务长Remaud神父的兄弟,不知情的他以为Abbé Guesdon-Poupardière是被发现“背叛”后吓死的。Remaud神父则在回忆录里信誓旦旦的声称有很多人可以作证,夏雷特给部下的命令只是要求将Abbé Guesdon-Poupardière带来本部。虽然人人心知肚明,那个德国人在下普瓦图军中专门负责此类“处决”。

随着类似的告密增多,下普瓦图军队中的气氛愈发紧张。本来就谨慎的夏雷特变得更加多疑,派出的间谍们不仅为探查共和军占领区的动向,甚至会监视一些部下。道德观极其刚正的尚宾诺(la Championnière)向来反对夏雷特采取“暗杀”的手段消灭敌人,对这些“下三滥”的“小动作”也很抵触。一次夏雷特对尚宾诺说,他对某地的人们的议论并非一无所知。尚宾诺毫不客气的回嘴:“是的,您给您的间谍们付了不少钱”。

尚宾诺将1795年末到1796年春天称为“旺代战区的最后阶段”。绝望的局势是一方面,双方的手段也不再“正当”坦荡。没过多久,尚宾诺发现夏雷特甚至开始怀疑起自己。某日夏雷特当面向他展示了一封揭发他的信件。愤怒的尚宾诺要去报复陷害者,夏雷特态度诚恳的安抚了他。不过尚宾诺很快察觉到,整件事只是个试探。这让从1793年三月夏雷特刚起兵时就跟随他四处转战的尚宾诺无比寒心:“但是比起他的心,我更指责那些环绕在他周围的卑鄙无耻的间谍们”。

海外的亲王们取消了登陆,居民们拒绝再参战,敌我力量对比悬殊。下普瓦图军的战意持续低密。如果说夏雷特坚持到底的动机是“祭坛和王座”,那么其它仍然坚持的军官和民兵的动机无非是“夏雷特先生还没有做决定”。1795年十一月,Felix Dubois写信告知夏雷特,说共和军以没收居民的物资田产作威胁,要求所有人上交武器。Felix Dubois说他“很高兴看到”堂区的年轻人们”都拒绝缴械,但他也坦率对“最亲爱的将军”(Très cher Général)直言道:“……我不能对您隐瞒 ,我没法不思考一个长久稳定的和平能为我们的地区带来的益处。大多数居民们希望和平。我也希望。虽然我完全不知道您继续战争的秘密资源,但是如果荣誉要求我就会服从”。

这样的状况持续到1795年底。下普瓦图的军官们都认为眼下的情况已经不可能再持续战争,背着夏雷特私下联系在附近的共和军军官要求讲和。对方没有做出任何承诺,但同意将他们提出的条件转达给奥什。军官们很快拟定了协议条款,决定让深得夏雷特信任的骑兵指挥博丹(Prudent),和马什库尔“军团”首领,夏雷特在南特圣内利司铎团学校的哲学院“学弟”Jean-Charles Monnier(1775-1864)代表军队向夏雷特陈情,要求他接受“议和”。

夏雷特面无表情的听两人念完军队起草的协议条款,问是否这就是全部。得到肯定的回答后,他让人把几页纸全丢进火堆。两人再次提出眼下情势不利,再战斗下去也与事无济,希望他能考虑“体面的”议和。夏雷特看向博丹,目光锐利:“先生,您今天的行为让您在过去三年的战斗中获得的荣誉都付之东流”。

年轻人顿时涨红了脸,大声抗议说他陈情议和并非出于懦弱或背叛,自己很快就会向他证明。夏雷特冷淡的打断了他的说话:“用不了多久。”

一语成谶。几天后与共和军的遭遇战中,博丹加入尚宾诺的部队展开攻击。战斗接近尾声时,几个共和军骑兵拥上一条狭窄的小路且战且退,博丹仍然一马当先紧追不舍。一个共和军骑兵回头近距离冲追兵连开几枪,博丹旁边的一个旺代骑手应声倒地。博丹后面的尚宾诺第一次也是最后一次在战场上看到他后退。尚宾诺看到博丹调转马头,脱离队伍走到一边,忍不住出声喊他:“你去哪儿?”

“我受了致命伤。”对方回答。

这是他说的最后一句话。博丹没走出多远就从马背上摔了下来,小腹中弹当场死去。

下普瓦图人把博丹的尸体送回贝拉维尼。夏雷特远远看到“灵车”,大声喊道:“可怜高贵的博丹,你今天死了就像明天我们都会死!”(Pauvre et noble Prudent, mort aujourd'hui comme nous mourrons demain)

博丹的年龄永远停止在二十二岁。两个月前比他年长两岁的大哥若瑟前往诺瓦木耶岛试图联系准备登陆的流亡军,返程时溺水身亡。现在耶桑特是世界上最后一个“胡波耶”(La Robrie)。所有家人和家园都已经不复存在,耶桑特仍留在夏雷特身边,决意要分享他的兄弟的命运。

很多后世人会评论,逼迫年轻的博丹要“以死明志”的是夏雷特之前的冷酷言语。向来直言快语的尚宾诺亲自经历了全部事件,并没有把博丹的阵亡归咎于夏雷特,只提出博丹的死对一直把他当儿子看待的夏雷特打击很大【侧批:才三十三哪来这么大的儿子】。这时几乎所有头脑清醒的下普瓦图军官,包括夏雷特本人都已经意识到,1796年的战争正在走向一个“无可避免”的结局。这时所谓的“战争”只不过是一群无处安身的人们试图寻求“体面的”死亡方式。

除了离开和战死的军官,下普瓦图军中的裂痕也在逐渐加剧。1795年十二月,夏雷特命令尚宾诺在Le Poiré-sur-Vie设伏,劫取共和军的辎重队。率部前往的尚宾诺发现身为“军团”首领的Pajot也在他们当中——1794年第一次诺瓦木耶岛之战后,正是Pajot在布安处决了二两多名共和军俘虏。尚宾诺形容Pajot贪婪又凶暴,但是“一个派系首领会觉得这类人多多益善”:因为他近乎狂热的盲目忠诚,并且服从命令到至死方休;“对他而言最大的罪行只是‘美德’的体现:他会杀了他父亲如果他父亲跟共和派住在一起”——尚宾诺惊奇于夏雷特没有给Pajot任何具体的作战命令,加上之前的一些情节,他怀疑Pajot是派来监视他的耳目。

接下来的战斗进行的不太顺利,下普瓦图人埋伏了近半日仍不见敌军踪影。尚宾诺怀疑对方已经得到消息有所准备,与部下简单商议后决定撤退。共和军的队伍在他们将要离开时才出现。混乱中Pajot冲进敌军,被刺刀捅进下腹。他的死亡立刻得到报复,Monnier当场击杀了刺死Pajot的两名共和军士兵。

战斗结束后尚宾诺回到营地向夏雷特汇报战况,告诉他Pajot战死。对方只说了一句话:“您让我杀了一个勇士,先生”。

就像之前所写,旺代军队的上下级关系主要不是靠“规矩”而是靠“人情”在维系。夏雷特的这个“指责”加上之前他的种种言行,让曾经珍视他的友谊的尚宾诺逐渐对他心灰意冷。或许这时的尚宾诺也开始担心起自己的处境:他愿意为夏雷特和他们“共同的事业”战斗到死,但不是为夏雷特毫无根据的猜疑而死。何况这时的尚宾诺更加确信自己之前的观察,夏雷特已经“丢了脑子”。

除了大量离心的军官,下普瓦图军的“士兵”状况也很糟。少数自愿或不情愿的继续战斗的民兵们毫无纪律一盘散沙,因为缺乏物资而劫掠居民,行为无异于真正的“土匪”。尚宾诺在回忆录中直言,一些军官缴械退隐是因为“疲于再指挥‘土匪’打仗”。

1796年一月,战斗连连失利的萨皮诺宣布卸下保王军中的职务,与Willot少将协议缴械。同情保王派的Willot和萨皮诺的协议内容过于宽大,奥什知道内然后没有承认。但没有人再找过萨皮诺的麻烦。此后直到1799年,萨皮诺似乎“被遗忘”在他的乡下庄园中。

同年二月二十一日,出外召集堂区民兵的尚宾诺毫无进展,又断绝了与夏雷特的联系。眼看形势一片绝望,夏雷特也不再信任他,尚宾诺向共和军缴械投降。

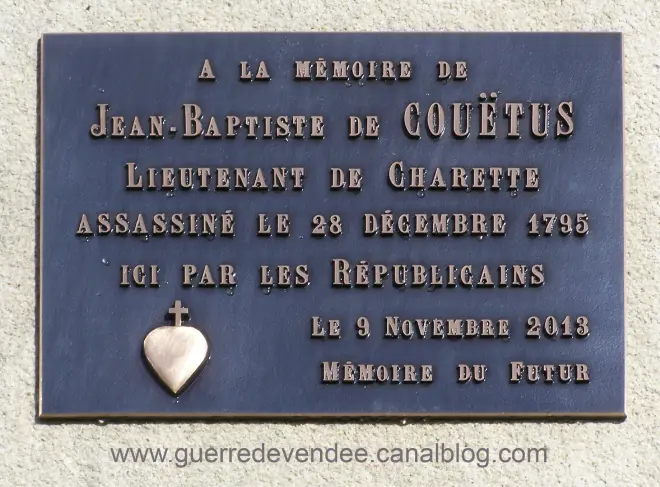

不久之后,下普瓦图军副帅de Couëtus决定与共和军议和缴械。de Couëtus打从头就不支持重新开战,完全出于责任和荣誉才勉强坚持了半年多。他与一个共和军将军约定好见面会谈,和Fugaret, Felix Dubois等人退往沙朗(Challans)附近的一座城堡。当晚一队共和军士兵袭击了城堡,抓捕了所有人带往沙朗。只有临时离开的Fugaret逃过一劫。此后走过场的军事法庭上,Felix Dubois上极力为de Couëtus辩护,指责共和军违约背信。法庭成员对Felix Dubois的印象很深刻,没有判处他死刑。但de Couëtus的命运早已注定,他被带往沙朗郊外处决。Felix Dubois等人则被关押起来。

尚宾诺放下武器的四天后,1796年二月二十五日,夏雷特召集来剩余的军官,说他打算流亡去英国。莱日“军团”的首领Louis Couvreur(1772?-1815)立刻打断了他,问道:“那我们怎么办,先生?”

“我会收留所有愿意跟随我的人。不过我强烈希望你们最好都留在法国,暂且遵守法律。你们对我和保王派会更有用处。我会和你们保持联系,为更好的时机做准备”。

届时还继续作战的大多数人早已灭门绝户并不在乎一死,夏雷特的这番话决定了当天几乎所有在场者的命运。此后耶桑特,Couvreur,Jean Guerin的弟弟等下普瓦图骨干军官陆续向共和军缴械。当下普瓦图军中职位最高、与夏雷特关系最亲密的耶桑特投降的消息传出后,又引发一大批人缴械投降。

夏雷特的这番“秘密对话”理所当然没有留下正式记录。战后耶桑特和Couvreur共同发表声明,宣称是夏雷特对他们说了这番话之后,他们才会放下武器。很多后世作者并没有采取这个说法,指责他们投降是贪生怕死。让耶桑特的处境雪上加霜的是,当时并不在旺代的奥什在一封军报中草率的声称,耶桑特和Guerin的弟弟在审问中出卖了夏雷特的动向。

虽然同时代的下普瓦图军旧部全部认同耶桑特等人在战争后期的行为清白无辜,但不少历史作者仍引用了奥什的信件。从此背负上“叛徒”骂名的耶桑特余生致力于以实际行动“自证清白”,三十六年后甚至不惜再次赌上自己和家人的性命。

这个时候的下普瓦图仍坚持抵抗的人即在意料之外又在意料之中:是之前与博丹一同代表军队向夏雷特陈情,要求他考虑议和的Monnier。似乎对这个年轻的哲学生而言,现在无论逻辑还是修辞都不再重要,他只能像博丹一样用最直接的方式证明自己的忠诚。

除此之外,保持了惊人的恒心和毅力并坚持到底的是女人们。de Couëtus的两个女儿在父亲死后发誓报复,拿起枪加入下普瓦图军最后的“亚马逊”。这些战士中还有夏雷特十六岁的“学生”Suzanne Poictevin de La Rochette(1780-1858)。小姑娘全家都死在萨沃纳(Savenay)之战和战后的屠杀中,幸而有好心人设法把她藏在南特。和议后夏雷特成为她的监护人,带她回到旺代。1796年战火再起,小姑娘毫不犹豫的加入战斗。

下普瓦图的形势一片绝望,安茹方面也很糟糕。自从去年夏雷特贸然起兵,斯托弗莱一直出于明智拒绝卷入。然而1795年十月以来,海外亲王们一再向斯托弗莱施压,要求他重新起兵。“路易十八世”还授予他准将的军衔,要求他再度开战。

直到1796年一月底,斯托弗莱终于下定决心召集军队重返战场。这一次他下的决心和三年前完全不同,斯托弗莱对部下说:“朋友们,我们会进军,但是向断头台进军。不过无所谓,总之国王万岁。”【侧批:顶硬上。几大就几大 烧卖就烧卖】经过共和军长达一年多的耐心“平抚”,多数安茹农民不愿继续作战,斯托弗莱能聚集起来的只有不到四百人。

沙彼特耶堡展厅的安茹顶硬上(致意东莞袁氏纪念馆的掉那妈)

1796年二月二十三日,贝尔尼埃神父约斯托弗莱在一座农场会面,商议军队的一些情况。会谈结束后贝尔尼埃神父就离开了。然而午夜时分,这座农场被共和军士兵袭击,对方用了“佛斯缇尔”(forstier)的暗号,要求会见贝尔尼埃神父。进门后士兵们大喊“共和国万岁”,向屋里人发动攻击。斯托弗莱命令吹灭屋里所有的灯火,和几个部下试图借黑暗的掩护突围。斯托弗莱的秘书Michel-Antoine Coulon(1772-1824)抓起手边的军队文件躲到一个隐蔽角落,努力销毁所有文件。

Coulon在黑暗中听到外面的喧闹声,但没有看到具体的情景。根据目击者的证词,斯托弗莱空手几个共和军士兵激烈缠斗,在屋外被战刀劈中额头。喷涌的鲜血迷住了斯托弗莱的眼睛,他跌倒在地时被涌上来的士兵制服。一同被抓走的还有他的德国副官Lichtenheim、两个士兵和一个随从的少年。

为了故意羞辱俘虏,共和军士兵剥去了他的衣服,给他套上一身破烂的麻布。二月二十五日,抵达昂热的俘虏经过简单审问,因为“被抓捕时手持武器”被判处枪决,当天下午执行。与斯托弗莱一同被枪决的是他的副官Lichtenheim和另一个部下。安茹军的将军在处决前想起他东北边境的故乡,问行刑队的士兵中有没有洛林人。一个士兵应声出伍。斯托弗莱把自己随身的唯一财物,一块手表送给了他。临刑前有士兵要给他蒙眼,斯托弗莱推开了:“我会再次教你们,旺代军的将军从不畏惧死亡。”

斯托弗莱的被捕在安茹乡间激起的回响久久未能平息,很多人怀疑有叛徒出卖了他的行迹。嫌疑最大的是贝尔尼埃神父,尽管并没有切实的证据。加上之前处决马里尼(Marigny)的事件,普瓦图人对贝尔尼埃神父的芥蒂更深。此后贝尔尼埃神父因为在1800年教务专约中的“贡献”被祝圣为奥尔良主教,但直到今天,安茹人仍把他叫做“圣劳德本堂”。

接管所剩无几的安茹军残部的道提尚波(D'Autichamp)和佛斯缇尔(Frostier)在三月与共和军签约缴械。与此同时,夏雷特派往英国请求援助的de Suzannet带着些空口承诺无功而返。回程途中,de Suzannet得知斯托弗莱已经被处决,眼下夏雷特举步维艰。尽管英国人和亲王们已经决定放弃旺代,de Suzannet不愿背弃他的将军。他再次奋力游离海岸逃脱追兵,带了三十个保王士兵返回旺代,试图与夏雷特会合。

但在他找到夏雷特之前,后者已经在沙彼特耶堡附近的森林落入塔沃(Travot)手中。

TBC

【侧批:游泳长跑冲锋,de Suzannet完全可以报名奥运铁人三项。不愧是单臂空手制服掷弹兵的小亨利的军校同窗。另外发现俩人翻越障碍都超熟练,一个翻城墙一个翻圣殿塔墙如履平地。莫非上学时经常一起半夜爬墙出去浪?】

(1) 1793年克莱贝尔和马索在西部敢公然从事各种被举报“同情保王党”的可疑活动,主要因为小马索的护身符又多又硬。保他的国民代表除了被他救过的Bourbotte还有凯西耶,连L.Turreau都罩他。加上小马索干啥都拉着克莱贝尔,大家只能要保保一对儿。参考拉曼之战后马索差点坑死克莱贝尔的(不成功的)梅利耶小姐救美事件,从头到尾关克莱贝尔的球事。

(2)坎科洛(Canclaux)的共济会身份很多闲杂资料里都提过,最可靠的应该是他家宅索塞堡所在的Ballancourt-sur-Essonne镇20世纪初出版的一个地方志(该地方志的同一篇文章里还提到1793年他的一个姑姑和修女姐姐都被举报保王)。笔者为核实特地去查了一下,在“Acta latomorum, 1759-1821”会员名录上找到坎老师的名字,属法兰西大东方社(Grand Orient de France),1814年授“grands officiers d'honneur”,入会时间不明。最有可能是他在孔蒂龙骑团时被他老上司孔蒂卷进去的,考虑到革命前大东方社长是孔蒂亲王的亲家“平等公民”奥尔良公爵(皮塞在回忆录里说坎科洛被孔蒂“带坏”了,可能是指这茬)。

至于共济会成员和教友身份是否能够并存,原则性的简短回复是:不能。坎科洛作为共济会员的同时仍保持教友的身份认同这个问题可以单纯的作为一个现象去理解:初期的共济会主要是交际性质的军队结社,思想体系和教理的冲突非常微妙,其中混入和借鉴的神秘主义语言和符号让普通的平信徒更难作判断。笔者见过19世纪初的英国共济会内刊中收录了一些教友共济会成员向教宗良十三世陈词,请求解除教友入会禁令的文章,足以说明在当时很多会员教友的认知中,共济会思想可以与教理可以共存不悖(NB. 传闻良十三世年轻时也入过会)。何况对比眼下,比“共济会教友”更吊诡的“Pro-choice好教友”也大量存在着。(共济会+给共和国当差+满规奉教常年堂区管事。坎老师的信德简直能移山,活例示范 “信德是一个超性的美德……”)

另外,如果笔者必须在参加共济会仪式和某些“创意”礼仪(exp. 新慕X团,神X复兴)之间选,可能是前者:前者不能算“亵渎”,因为没有真临在。