【菲赫金哥尔茨微积分学教程精读笔记Ep6】数字革命:从有理数到实数——顺“序”开始

老碧在上周的微信公众号中,在聊到数学作为一门语言的严谨性时,谈论了数学语言的三种严谨性:

数学定义的严谨性;

数学过程的严谨性;

数学方法的严谨性。

在聊到“数学方法的严谨性”的时候,为了解释清楚为什么“举例子”明明是一种应用广泛的证明方法,却在数学中没有说服力,这涉及到学科的分类:

“学科的分类方式有很多,比如,划分为,文科,理科,工科;或者,划分为,自然科学,社会科学,思维科学,等等。

这些分类的范畴在业内是存在争议的。不过,我们可以按照一个简单的标准,把它们大致分为三类:

第一类,以探索多样性为目的的学科,如大多数的人文艺术类学科;

(以翻译学为例,就分了若干个大的学派,学派之间争论不休,但也各自发展蓬勃。)

第二类,以探索真理为目的的学科,如大多数自然逻辑类学科,讲究内部逻辑严丝合缝,一个反例就可以推翻前人坚信了几千年的真理;

(某些倒霉鬼也因为撼动了学科基石而一度沦为炮灰:比如大数学家毕达哥拉斯的某个徒弟因为发现了根号二不是分数于是被沉海了——不用怀疑,这哥们提出这个问题和布鲁诺坚持地球绕着太阳转的行为一样“恶劣”!没错,在古代西方,数学被称为“上帝的语言”。有没有感到,被知识支配的恐慌?)

第三类,以探索实用性为目的的学科,如大多数工程应用类学科,讲究怎样理论联系实际,把书上发展起来的理论,与现实存在的问题联系起来。

(工程师座右铭:“我才不管一共有多少种可能性,或者这个方案,在理论上有多少问题没解答呢,我用起来方便就好了。”)

所以非常微妙的一个现象是,工程应用类学科和自然逻辑类学科看似相互依赖,现实中却呈现相互独立发展的趋势:前者的许多问题对于后者来说,过于复杂而难于解答;而后者对于前者来说,有太多的东西在现实中根本用不上。

(如果科学家和工程师见面打起架来,老碧是丝毫不会觉得奇怪的。)

显而易见,数学乃至物理学,化学,生物学等等的理论部分都可以归为第二类。

所以,它们共有的一些特点导致了——举例说明的方法在这些学科内是不具有任何说服力的。”

这些特点老碧之后做了介绍:

“而对于第二类学科,有几条被普遍接受的要求:

1. 逻辑自洽性——即内部逻辑可以自圆其说,每一项论断和推理都能从公理(即该学科的”逻辑起点“)上找到解释,比如,”1+1=2“的依据是”皮亚诺公理“;

2. 可发展性——由已知的所有定义和公理定理,可以推导出新的结论,并且不会与之前的所有理论发生矛盾,比如,由加法结合律(a+b)+c=a+(b+c),分配律(a+b)c=ac+bc,差的定义a-b=a+(-b),0的性质0=bc+(-bc),bc+0=bc,能推出减法分配律(a-b)c=[a+(-b)]c=ac+(-b)c+0=ac+(-b)c+[bc+(-bc)]=ac+[(-b)c+bc]+(-bc)=ac+(-bc)=ac-bc,细心的读者会发现,运算的每一步都是以我们提到的规则作为依据的;

3. 可证伪性——因为这种学科的目的是为了探索真理,那么就做出了一点预设,真理必然是存在且唯一的,所以,即使之前千万个例子没出过问题,一个反例的出现足以证伪,就好比,曾几何时认为分数可以度量这个世界的毕得格拉斯学派,因为根号二的发现,陷入了第一次数学危机,于是数学界最终不得不承认,存在有理数以外的“新数“存在,而这个”新数“严格的定义,第一次出现,已经是两千多年以后了。”

我们在【菲赫金哥尔茨微积分学教程精读笔记Ep1】中介绍了有理数的“逻辑起点”即“序公理”(关于数的顺序或者说“大小”):

“域公理”(关于加法和乘法两个运算):

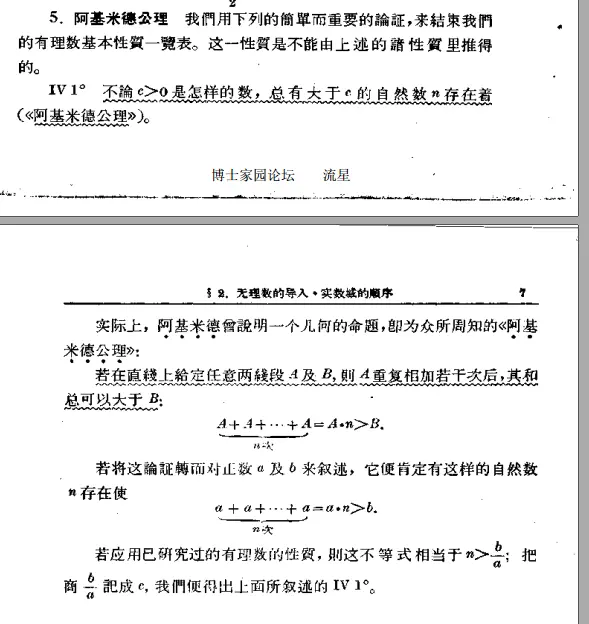

以及“阿基米德公理”:

我们在【菲赫金哥尔茨微积分学教程精读笔记Ep2】中引入了“戴德金分割”中,有理数分划的概念,从分划的三种分类中,得到了无理数的一种定义:

在前两种类型中,分界的数是一个有理数,所以任意一个有理数都对应两种分划,要么它是上组的最小数,要么它是下组的最大数。

注:这一点可以这么理解:

“有理数分划”可以看作一种有理数的分类;

在这种分类中,有理数被分为了两组;

那么这两组合在一起应该要覆盖所有的有理数。

所以,既然拿有理数当作”分界线“,它必然属于其中一组。又因为下组中的所有数都小于上组中的任意一个数,所以,上组和下组必然没有公共元素。那么这个作为”分界线“的数,只能是上组或下组的。

老碧也曾在公众号文章中指出:数学定义的严谨性,源于其“去歧义性”,数学会特意把日常语言中容易造成歧义的词汇约定唯一确定的含义。

例如,在日常生活中,“或者”其实会有两种意思:

老碧现在在写文章或者在睡觉;

写文章写快点,或者,电视剧少看点,老碧都会有更多时间健身了。

在情形1中,老碧只能同时存在一种状态,不可能既“在写文章”,又“在睡觉”的;

在情形2中,老碧做到“文章写快点”,或者,“电视剧少看点”,会有更多时间健身,如果“文章写快点”的同时“电视剧少看点”,就会有更多更多时间健身了。

数学中的“或”取情形二。

同样,既然是为了拿“有理数的分划”来定义数,那么,也应该“去歧义”。

每一个有理数对应两种“有理数分划”,我们就人为规定取其中一种情形作为有理数的定义,每一本教材情形不尽相同,这本书取,“界数”落在上组的情况作为有理数的定义形式。

这样,数与分划实现了“一一对应”。

按照这种定义,我们来依次验证有理数的所有公理对无理数是否也成立。

7实数域的序

先定义“等于”:

再定义“大于”:

分两种情形——

1.无理数与有理数的比较

意思是,每一个无理数对应一个“有理数的分划”,其中下组的有理数比这个无理数小,上组的则比它大。

2.无理数与无理数的比较

也就是以下组为依据,两个不同无理数的确定的”有理数的分划“,下组大的无理数大;

从集合论的观点来说,就是如果我们发现,一个无理数确定的“有理数分划”的下组包含另外一个,则这个无理数大。

无理数的“序”由此得到定义,明天我们就来具体看看。

如何从这个定义,导出与有理数的“序”一样的性质——“三歧性”,“传递性”和“稠密性”。

拭目以待!