日本环保行业发展历程(下)

2.2

固废精细化及资源化处置

日本在2000年提出建设循环型社会,提倡3R(Reduce:减少排放,Reuse:重新使用,Recycle:再循环利用)原则,目前已经初见成效。日本固废处理推行源头减量、回收利用、能源利用、最终处置路线,垃圾分类和资源化利用成为世界范围内效率最高的国家之一。

日本的垃圾分类措施执行效果较好,原因在于:

(1)日本居民从小接受垃圾分类教育,素质和意识较高;

(2)日本配套垃圾收、储、运及处置基础设施相对完善;

(3)不严格执行垃圾分类或乱扔垃圾,将面临巨额的罚款甚至刑罚。

垃圾处置过程中的前端繁琐是为了给整个社会带来便利,日本的各个地区还规定了不同时间可以扔的垃圾种类。如日本静冈县长泉町,一周有两次可以扔可燃垃圾;每月分别有两次可以扔不可燃垃圾、塑料瓶、有害垃圾或资源垃圾;每周三可以扔塑料垃圾;而家电回收需要消费者承担金额包括运费,如电视机回收利用费为2700日元。

整体上看,2000年后随着循环经济制度的推行,叠加经济周期和产业结构的不断变化,日本垃圾的总排放量、人均排放量均呈现减少趋势,而垃圾处理设备周期也和工业化、城镇化及房地产周期密切相关。

日本生活垃圾焚烧比例一直维持在较高水平。截至2016年,日本共有垃圾焚烧设施1120座,处理能力为18万吨/日,焚烧比例为83.8%。由于日本地域狭窄,日本对生活垃圾减量化要求较高且最终处置较大比例依赖焚烧。

既然末端保持如此之高的焚烧处置占比,前端精细化分类是否还有必要?实际上,在20世纪60-70年代,由于焚烧比重较高且对入炉垃圾并不加区分,导致大气中二噁英严重超标。故初期推行垃圾分类是为解决该难题;而后期随着分类制度的发展,日本也最大限度的提升了垃圾资源利用效率。

和污水处理厂类似,日本的垃圾焚烧厂一般也是由政府投资,运营可由政府、委托给自治机构(与政府相关的事务组合、环境组合)或私营企业负责。而日本垃圾焚烧行业具备市场化特点的则是垃圾处理设备销售:田熊、三菱重工、JFE控股、日立都是重要的垃圾焚烧设备供应商,也在全球范围内进行技术和设备出口。

运营费用方面,以东京都为例,垃圾焚烧发电厂的运营费用主要来自于东京二十三区,清扫一部事务组合,而事务组合的资金主要来自于“财政、市民上缴的清扫费和垃圾处理费、国库资金、投资资金、各界捐款、上一年度余额、存款利息”等。此外,焚烧厂还可以通过售电获得收入,但售电是一般是次要的,这点和我国的垃圾焚烧发电行业有比较大的不同。

根据日本环境省制定的《生活垃圾收费指导手册》,市町村为收集、运输和处理生活垃圾而向居民收取生活垃圾收费。截至2015年4月,日本全国813个城市中,实施垃圾收费的有457个,收费实施率为56.2%;全国745个町中,实施垃圾收费的有518个,收费实施率为69.5%;全国183个村中,实施垃圾收费的有119个,收费实施率为65%;全国1741个市町村中,实施垃圾收费的共有1094个,收费实施率为62.8%。日本生活垃圾收费方式主要包括指定垃圾袋、垃圾处理票和直接收费等方式,垃圾袋针对是一般垃圾,垃圾处理票针对是大件垃圾。垃圾袋价格(通常为40-50L的大袋)以30-50日元居多,北海道以及东京多摩地区的许多城市的每个大垃圾袋的价格定在80多日元。

日本工业垃圾处理更为深刻的践行了循环型社会路线,根据2014年日本环境省数据,工业垃圾排放量为3.92亿吨,资源化、减量化、最终处置量分别为2.10、1.72、0.10亿吨,其中资源化占比高达53.6%。

通过1980-2014年各类处置比重变化来看,资源化的比重一直处于提升状态,而直接处置比重处于下降状态。

按行业划分分析工业垃圾产量:公用事业行业产生垃圾最多,占比最高26%,其次为农林业和建筑业均为21%;按种类划分污泥占比最高,达到43%,其次为动物粪便为21%,再次是瓦砾占比为16%。从分类来看,产生行业和垃圾种类能够较好的对应上。

以易资源化和不易资源化来划分工业垃圾产生量:易资源化废弃物主要随着日本工业化和城镇化兴起而产量增加,同时即便在经济周期的下行周期,其变化也并不是很显著;而不易资源化的工业垃圾如部分重工业产生的废酸、废碱、矿渣等排出量却会随着经济周期的下行发生一定幅度的减少。这也说明在20世纪80年代后期,日本的产业结构正逐渐发生着变化,传统的重污染行业正在逐渐减少或进行节能环保转型、新兴产业正在兴起。

根据生活、工业垃圾处理设备销售情况进行分析:总体上,市政垃圾处理设备销售占主要比重,这与市政垃圾焚烧减量化需求较高有很大关系,工商业垃圾因为资源化处置占比较高,故单纯的处置设备需求较少,更多体现在工艺改造等方面。近些年,由于设备的更新及淘汰,焚烧炉的拆除市场也逐渐释放。2016年市政垃圾处理设备销售额为3251亿日元(含出口),工商业相关垃圾处理设备销售额为359亿日元、存储仓库建立为426亿日元、焚烧炉拆除为447亿日元、人体排泄物处理设备为302亿日元。

我们进一步分析生活、工业垃圾处理设备的市场格局:与工业污水、生活污水设备需求变化类似,20世纪70年代和90年代中期分别迎来高峰,但垃圾处理设备公司在80年代产业低谷时,总数目并不多,说明行业已呈现集中化趋势;在平均价格方面,工业垃圾处理价格在80年代初期提升,彼时垃圾设备公司数量较少,处置需求仍然处于增长周期,而到90年代处置需求又迎来高峰,价格又开始提升。

日本的垃圾处理服务同样由政府整体主导。生活垃圾分为收集及运输、中间处理、最终处置。收集及运输类似我国国内的环卫运营、最终处置类似于垃圾焚烧或资源化项目运营。

针对于清扫环节,日本的街道清洁程度很高,几乎看不到环卫工人,街道一般是由就近商铺或居民自行清扫,对于清扫私营公司也实行牌照制度,只有获得相应牌照的企业才能参加政府主导的环卫合同招标;而收集及运输、中间处理环节,由政府负责或委托给与政府相关或认可的事务组合、环境组合、私营公司。2016年,日本收集及运输环节委托比例为86%,中间处理环节委托比例为57%,虽委托比例较高但也并未完全市场化,均在政府的主导下进行;包括垃圾焚烧运营在内,很多垃圾处理服务人员被列为国家公务人员,甚至履行监督、管理之责;工业垃圾处理服务采用生产者责任延伸制度,一般是工业企业负责再利用或寻找合法途径进行处置。

2016年,日本各类垃圾处理服务市场空间中,生活垃圾处理服务为3707亿日元、生活垃圾委托处理服务为9146亿日元、工商业垃圾处理服务为1.82万亿日元、人体排泄物处理服务为1760亿日元、容器包装再商品化为374亿日元、家电回收为440亿日元、回收废车为293亿日元。

日本的再生资源利用市场空间也比较大,主要包括再生材料市场和可有效重复利用产品市场,前者是生活、工商业回收、加工后可以再次使用的原料;而后者则是节约循环的二次利用商品。

2016年,再生材料整体市场为8.47万亿日元,其中钢铁、有色、造纸回收分别为3.80、1.34、1.77万亿日元;可有效重复利用产品总市场为5.44万亿日元,其中二手车零售和一般资源回收2.50、1.99万亿日元。

2.3

碳减排措施和生态环境维护

2.3.1、日本是温室气体减排积极倡导者

日本非常重视应对温室气体排放。暂不讨论学术界是否在“温室气体排放致全球气候变暖”这一论题上得出统一且科学的结论,但就日本作为岛国这一因素,全球气候变暖对其的影响客观存在。

日本在应对全球气候变化做出积极的努力,1997年各参与国在日本签订《京都议定书》拉开全球范围内应对全球气候变化的序幕。国内立法方面,早在1998年,日本就制定了世界首部《全球气候变暖对策推进法》;自2009年日本政府明确确立温室气体中长期目标以来,日本便着手制定《全球气候变暖对策基本法》,并于2010年由内阁审议通过。该法案规定了与1990年相比到2020年日本的温室气体排放量减少25%的中期目标,以及到2050年削减80%的长期目标。

数据显示,温室气体的排放主要来源于能源消费。2015年,工业、交通业、其他产业及家庭用能致温室其他排放分别为411、213、265、179百万吨-CO2当量。客观来讲,温室气体减排是一把双刃剑,限制二氧化碳作等温室气体的排放实际上是要从能源和产业结构入手,但如果以严格的排放目标或以全球范围内“碳税”作为强制性手段,实际上是限制一个国家发展的权利;另一方面,一定约束措施也可以倒逼能源和产业结构的转型,进而推动经济健康发展。

在日本应对全球气候变暖措施分类上,主要有清洁能源利用、节能、汽车低耗燃料等具体措施,2016年整体的市场空间可以达33万亿日元(日本环境省数据)。具体细分来看,以2016年为例,节能建筑、低油耗低排放及混合动力车辆、太阳能产业、蓄电池、节能照明设施等是未来重要的发展方向。

2.3.2、日本重视农林水环境生态维护

日本的生态维护市场主要是面向自然资源的维护,主要体现在水资源利用和可持续发展农业和林业。市场空间方面,2016年绿化、滨水区再生为1781亿日元、水资源利用3.3万亿日元、可持续农业及林业为4.4万亿日元、提高环保意识措施为6793亿日元。

何为日本环保公司的核心竞争力

几十年来日本宏观经济、环保产业经历了完整的周期变化。我们选取了日本东京证券交易所重点的环保上市公司进行分析,通过“宏观周期——行业发展——公司经营”框架去讨论公司业绩及估值的变化。总体来说,日本的环保上市公司以设备类为主,一方面原因是日本的污染防治措施多以政府为主导,多数运营类资产并未市场化,因此,运营并非日本环保上市公司的最终形态,不能单纯以公用事业属性去定义日本的环保行业;另一方面原因是日本在设备制造、精密仪器领域确实具有较强的技术优势和国际竞争力,但这种需求为导向的行业,受国内、全球经济周期性及汇率、出口因素的影响较为明显,上述设备公司的股价走势总体体现了日本经济周期、工业化、城镇化以及相应环保政策的演变过程。

日本的环保行业已经进入成熟期,行业集中度较高,此外,也有很多大型的制造业企业都或多或少的从事环保业务。我们在筛选公司时遵循两点标准:一是是具有较长发展历史,二是在细分领域拥有一定地位且相关环保业务收入较高。筛选的公司具体分为四个方向:水处理设备及服务、金属回收业务、垃圾焚烧炉设备、环境咨询;在每个领域中有很多耳熟能详的公司,也有部分公司走出日本来到海外甚至中国进行业务拓展。总体来说,日本公司最核心的竞争能力体现在不断的研发投入、优异的技术能力以及具有竞争力的产品。

3.1

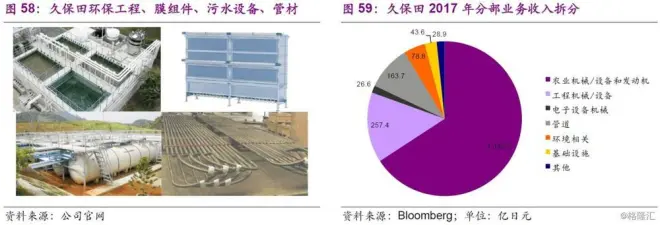

久保田:全球农业机械龙头,环保设备供应商

久保田株式会社成立于1890年,从生产铸件开始,通过夯实的技术不断拓展市场,随后发展到生产发动机、农用机械、环境设施等。公司已经成为全球农业机械龙头并将业务拓展至海外多个国家,其中水稻插秧机和联合收割机产品世界市占率排名第一。同时,公司已在二十余个国家成立生产及销售公司,国际销售收入占到了50%左右。环保业务方面,公司从成立开始,就开始提供从上游到下游的水处理解决方案,从工程、采购、建设到维护,以保证水质安全无忧。

经过百年沉淀,公司充分发挥自身最核心的的优势——技术。全球竞争激烈,久保田只有通过不断的研发,持续改进其自身核心产品及技术才能在全球制造业领域处于领先位置。2017年,公司环保相关业务营收总额为2861亿日元,占公司整体营收比例为16.33%。1990年,公司的MBR第一次正式商业应用,目前已在全世界多个国家得到了应用;在我国国内,久保田的平板膜及MBR膜也拥有良好的口碑。

我们对公司1974-2018年的股价及净利润进行了复盘。公司作为的全球农业机械和环境领域设备制造商,受经济周期性影响较为显著,具有典型的周期股属性。公司上市后的早期阶段持续跑输大盘,在20世纪80年代末资产泡沫阶段,表现也较为低迷;2003-2007年全球经济繁荣,尤其是中国和北美的业务带动公司业务进一步发展,公司业绩稳步提升(2005年的业绩提升主要系收到了586亿日元养老金替代计划的政府补助),股票开始获得超额收益;随后受次贷危机影响,公司股价随业绩同步走低,直到2012年后日元贬值至出口转好,叠加全球经济回暖北美和东南亚销售回暖,公司在2013-2014年的业绩才显著转好;此后公司股价随日本股市整体上涨,表现优异至今。

3.2

栗田工业:环保水处理、超纯水龙头公司

栗田工业株式会社自1949年成立以来,在工业废水处理,生活污水处理,工业超纯用水和水循环领域,积累了较强的研发实力及大量的专利,可以称为日本水处理领域的领军企业之一。公司主要在三个业务领域集成各种技术、产品和服务,为客户提供全面的解决方案:水处理化学品,水处理设施和维护服务。此外,公司还涉足土壤和地下水修复、化学清洁、工具清洁、水质分析和环境分析,并充分利用其综合能力解决客户所面临的水与环境相关问题。

公司起步于锅炉清洗化学品销售,在成立早期虽经历一定坎坷,但最终公司的技术和产品逐渐被市场认可,成为市场的主导产品。伴随日本工业化进程发展,1953年后公司的业务范围不仅局限于化学品产品,也开始进入设备领域,尤其是在水处理设备市场,如:离子交换树脂、水软化及纯水设备是公司具有核心竞争力的产品。公司通过不断学习并获取过滤设备、流量控制等多项技术,逐步确立了锅炉水供应的市场地位。

20世纪50年代到60年代,公司进入污水处理领域,开始不断拓展污水处理设备、生物处理技术及土木工程相关能力,并获得絮凝沉淀、过滤、电解除硅、化学添加剂等专项设备和技术。公司在自身能力建设方面注重技术的获取和人才的培养,从德国、美国引进领先技术并派工程师远赴海外学习,把最新的废水处理(生物、物化处理)技术和文件带回日本。随着70年代日本工业污染防治的高峰的到来,公司前瞻性的技术和人员储备,为其快速拓展市场提供基础。公司通过与政府积极合作,参与各类培训及技术用以推广公司设备,其中,曝气式污水处理设备、高密度含油废水处理装置、污泥脱水装置MSP过滤器、污泥脱水装置MSP过滤器、生物硝酸法设备等处理设备均取得了成功。

栗田工业公司之所以能成为日本领先的水处理公司,其优势在于:

(1)公司对行业趋势判断准确,并根据市场,开发新技术和商业模式;

(2)公司通过从外部获取技术,逐步进步为改进自身研发体系,从而以高质量产品快速适应市场;

(3)公司花费大量时间和资金进行环境治理领域技术的积累;

(4)公司能够在扩张过程中平衡速度和可持续性的发展。

我们对1974-2018年,栗田工业股价及净利润进行了复盘,公司作为的领先的工业、市政水处理设备及服务商,受下游工业企业、市政环保需求影响较大。20世纪70年代是日本污染防治的兴起的阶段,公司股票在1974-1975年可获超额收益;在80年代后期,日本半导体腾飞的20年间通过RO技术供给超纯水,抢占市场也使得公司业务快速发展,并不断拓展海外项目;90年代中期,公司受益于市政环保设备需求释放高峰,业绩稳步增长;2003-2007年全球经济繁荣,公司业绩也持续走高,同时不断拓展中国地区的业务;2013-2014年公司的下游(半导体等)行业增速下滑,使公司业绩受影响,2015年后行业开始回升,业绩逐渐转好。

3.3

同和控股:贵金属回收、循环利用龙头公司

同和控股的历史可以追溯到1884年,当时藤田组收购了政府转让出售的秋田县小坂矿山后,从采矿及冶炼事业开始起步,先是通过不断的收购矿山壮大其在采矿及冶炼事业的业务,随后抓住时代变迁的机遇,先后涉猎金属加工、热处理、电子材料、以及环保等其他领域,目前已形成了由五大核心事业部构成的有着“产—供—销—收”全过程产业链的循环性事业。

公司从1884年秋田县小坂矿山起步,逐步发展到从金属的生产开始到高附加价值产品的制造、以及废弃物的处理及循环利用,开展着特有的循环型事业活动,这也契合了当前日本绿色发展的产业要求。公司目前共有五大服务领域:环保与循环再生、冶炼、电子材料、金属加工、以及热处理,2018年营业收入达4548亿日元,各业务营业收入占比相对稳定,其发家的冶炼业务营业收入占比常年保持在40%以上。

公司的营业收入与金属价格走势有着较强的联系,主要因为公司的冶炼、环保与循环再生、以及金属加工业务均受到铜、锌等金属材料价格的直接影响:公司的冶炼业务以及环保中的循环利用业务中,铜、锌等金属材料的价格上涨直接利好公司营业收入的增长;而公司的金属加工业务中,铜、锌作为其原材料,在一定程度上亦会影响公司成本。由于公司冶炼、环保与循环再生业务的营业收入占比较大,总的来看金属价格的走高有利于公司营业收入的稳步增长(如2007、08年铜、锌价格走高带动公司营业收入高增长)。

公司自2002年起在中国开拓市场,目前拥有两个全资子公司和7个事业所,业务范围涵盖环保、家电回收、金属加工、以及热处理等领域。2018年公司在中国的营业收入为234亿日元,占比约为6%,已超过北美和欧洲营业收入的总和。公司的业务重心仍在日本本土,2018年占比近80%。

我们对1974-2018年同和控股股价及净利润进行了复盘,虽然公司的贵金属回收业务和循环利用业务做的很好,但这体现的是广义环保概念下日本工业的发展方向,而从股票属性来看公司属于有色行业。因此,公司的业绩水平与金属价格、汇率的走势有着较强的联系,1979-1980年、1989-1990年、2003-2007年,公司股市超额收益与有色类大宗商品如铜、锌价格走势相关;2012年后日元贬值、全球经济回暖致使公司海外业务拓展顺利。

3.4

田熊:垃圾焚烧炉设备龙头供应商

田熊是以技术为核心制造锅炉产品的一家企业,为客户提供设备、工程及技术服务,历史可追溯到1912年。自1963年完成日本第一家全连续机械垃圾焚烧厂以来,公司已成为该领域的领先企业,在日本建设的垃圾焚烧厂数量为全国第一;此外,公司成功安装建设了100多个热电厂,提供锅炉、汽轮发电机,脱盐装置,防污染装置和建筑设施等产品。

日本的垃圾焚烧炉建设高峰期在20世纪90年代中后期,公司在这段时期迅速发展。进入21世纪,日本国内新建需求减弱,日本环境省测算日本垃圾处理设施的下一个更换、维修需求高峰应在2020年左右。公司前期通过从城市固体废物处理厂建设到售后服务的一系列紧密结合的举措,已在日本垃圾焚烧炉设备销售方面占据优势地位,未来几年将有望受益于设备更新周期而开启新一轮的发展。

日本国土面积和人口有限,因此对于设备制造公司来讲,“走出去”战略是必要的。日本的垃圾焚烧炉重要的供应商:田熊、三菱、日立、JFE等凭借过硬的技术,不断的获取海外订单,尤其是在那些处于城镇化初期的国家;而在城镇化相对成熟的国家,上述公司亦可推行新的焚烧炉技术来抢占新的市场份额,如:亚洲一般主打炉排炉工艺,欧洲一般主打气化熔融炉工艺。田熊在中国市场的拓展上较为谨慎,其主要原因在于中国的建设费用过低,利润较少,虽然田熊在天津市和北京市有过两个成功案例,但是从风险性和收益性的角度来看,公司并没有像日立、三菱等公司一样积极进军中国。

我们对1974-2018年,田熊股价及净利润进行了复盘。总体来看,公司作为垃圾焚烧炉供应商,受经济周期、治污政策、下游城镇化需求影响较大。20世纪70年代、80年代中后期、90年代中期,日本环保政策下、叠加城镇化、房地产新开工增加,公司设备需求较好,股价跑赢大盘;但随后国内设备需求减弱,只能依靠不断的海外业务拓展,而2008年的经济危机对公司的业绩影响非常大;2012年后,全球经济复苏,叠加未来2020国内设备更新高峰到来,公司业绩正逐渐恢复,股价表现也逐步转好。

3.5

依迪亚:环境咨询类综合服务商

日本依迪亚创立于1968年东京都千代田区二番町,是日本国内首个民间气象预报公司。公司名称IDEA是“基础设施”、“灾难”、“环境”和“舒适”的首字母缩写。经过50多年的发展,依迪亚已经发展成为日本最大的集环境咨询、工程设计,项目管理及技术服务于一体的环境咨询服务商。

公司主要业务包括河流规划与水资源管理、沿海地区和河口管理、河流与沿海构造设计、公路,交通和城市规划、桥梁设计与管理;灾害风险管理、减灾与恢复;环境研究、理化分析、环境影响评估、环境风险评估与管理、环境规划、生态调查与分析、栖息地保护与恢复;海外项目建设等。

整体而言,依迪亚公司虽为环境咨询行业龙头,但规模远不如国内其他环保细分龙头企业,而整个日本环境咨询行业也呈现出规模较小,市场较分散的特点。具体来说,楼市泡沫破裂后,日本政府采取宽松政策刺激经济复苏,股市出现几次反弹。在此背景下,公司估值提升,但随后在经济下行压力下,公司股价开始持续下跌,并在亚洲金融危机的冲击下触底。进入21世纪,全球经济缓慢复苏,但公司业绩并不理想导致估值溢价较低,且2008年受全球金融危机冲击较大。2011年公司业绩欠佳,出现显著负增长,致使股价下跌。2012年后,全球经济开始好转,公司适时实施走出去战略,带动整体业绩出现显著上涨,从而带动公司股价呈现上升趋势,2014年公司业绩最佳,股价也达到同期高峰。

上述5家公司的股价走势总体体现了日本经济周期、工业化、城镇化以及相应环保政策演变过程。由于日本环保公司多为设备类公司,该类公司受国内、全球经济周期性及汇率、出口因素的影响较为明显,而它们的核心竞争力体现在不断研发投入、优异的技术能力和具有竞争力的产品,所以我们认为其能获得投资超额收益是因为在公司发展过程中做好了以下4点:(1)对经济周期和行业发展趋势具有前瞻性;(2)把握风口,提前储备技术、人才和商业模式;(3)不断投入并改进自身研发体系,并以高质量产品快速适应变化的市场;(4)把握好公司发展的节奏和战略的持续性。

中日环保产业的不同

中国和日本的环保行业其实在很多方面都存在不同之处:

政策方面,日本已经在宏观视角中将环境作为一种“稀缺资源”及约束经济发展的要素,相关法规政策也与经济高度挂钩,中国的政策制定仍处在环保vs.发展的辩证统一平衡过程中;

行业阶段方面,日本的环保产业已在成熟期,我国仍处于发展期;

市场化程度方面,总体来看日本环保行业的市场化程度并不高,更多是以政府主导为主,而我国正在大力推进各细分行业的市场化进程;

公司主营业务类型方面,日本的大体量环保公司多为设备类公司,而我国目前则是运营类和设备类公司并存,未来的发展还需进一步观察。

所以,我们认为不能简单的直接的去对比中日两国的环保行业及公司。本篇报告也侧重于介绍日本环保行业市场及公司的发展,并希望可以对我国环保政策的制定、产业发展方向、上市公司战略或投资分析提供有意义的资料参考,并不涉及对中国环保行业及公司的投资建议。