人格心理学框架

第一节 概述

一、 人格的定义

二、 人格的特性

独特性:典型性、差异性

稳定性:形成和表达的稳定性

统合性:组织、匹配、健康

功能性:性格决定命运(荣格)

三、 人格理论的流派

第二节 经典精神分析流派

西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856~1939),奥国精神病学家,精神分析学派的创始人。

一、 人格结构

(一)弗洛伊德的意识三层次理论

意识(conscious)

前意识(preconscious)

潜意识(unconscious)

(二)弗洛伊德的三我结构

本我(id):及时性满足

自我(ego):由本我而生,满足本我的现实需求

超我(superego):道德化的自我

二、 人格动力

(一)心理能量

等量原则

平衡原则

本能的四个特点

根源性

目的性

对象性

动力性

三、 人格发展

弗洛伊德根据力比多(或欲力、性本能)(libido)主要投射的部位来划分年龄阶段。

四、 人格成因

(一)童年经历

(二)父母教养方式

(三)出生顺序:第二个孩子最好

五、人格适应——自我防卫机制(五大类,十六种)

(一)逃避性防卫机制

1、压抑(repression)

2、否定(denial)

3、退行(regression)

4、潜抑

(二)自骗性防卫机制

1、反向生成(reaction formation)

2、合理化(rationalization)

(1)酸葡萄(sour grapes)

(2)甜柠檬(sweet lemon)

(3)推诿(projection)

3、仪式与抵消(ritual and undoing)

4、隔离(isolation)

5、理想化(idealization)

6、分裂(dissociation)

(三)攻击性防卫机制

1、转移(displacement)

2、投射(projection)

(四)代替性防卫机制

1、幻想(fantasy)

2、补偿(compensation)(阿德勒)

(五)建设性防卫机制

1、认同(identification)

2、升华(sublimation)

第三节 新精神分析流派

代表人物:阿德勒、荣格、埃里克森

反对泛性论

强调自我的功能

加入了社会和环境变量对人格形成的影响。

一、 人格结构

(一)自我(霍妮)

现实自我:实际的我

真实自我:潜能的我

理想自我:应该的我

二、 荣格的潜意识学说

荣格提出的两种理论

集体潜意识理论

心理类型理论

人类心灵的层次

个体潜意识(情节)

集体潜意识(以原型的形式存在)

人格面具(persona)

阴影(shadow)

anima(男性中的阴柔面)

animus(女性中的阳刚面)

自性化(self)

智慧老人

心理类型理论

两个基本态度

内向

外向

四个独立的功能

思维

情感

感觉

直觉

MBTI

内倾(I)-- 外倾(E)维度

感觉(S)-- 直觉(N)维度

思维(T)-- 情感(F)维度

判断(J)— 知觉(P)

三、 自我同一性(埃里克森)

自我同一性是指个体感到自己是一个独特的、完整的、连续的、充满认同感的内心状态。

四、 人格动力

(一)安全感寻求(霍妮:基本焦虑)

(二)亲密关系寻求(沙利文:人格由人际事件组成)

(三)自我的寻求(好我、坏我)

(四)自卑与心理补偿

五、人格发展

艾里克森划分年龄阶段的特点

(1)是从出生到衰亡整个人生历程的划分

(2) 二维的发展阶段说

(3) 动态过程

(4) 个体一生发展是连续一生的渐进发展进程

六、人格适应

弗洛姆

逃避自由(个人主义倾向):独裁、破坏、趋同

创造性的爱:《爱的艺术》

第四节 特质理论流派

一、 人格和特质的定义

奥尔波特(特质论创始人)认为特质是决定个体行为的基本特性,是构成人格的基本元素,也是评价人格的基本单位。

特质具有跨时间和跨情境的稳定性

二、 特质结构

(一)奥尔波特

(二)卡特尔的人格特质理论

卡特尔人格结构

1、个别特质与共同特质

2、表面与根源特质

卡特尔16项人格因素问卷

三、 人格的五因素模型(大五人格理论)

大五因素模型内容

N:神经质,高分者消极情感,敏觉;低分者安全,放松,果敢(Ⅳ)

E:外倾,高分者充满活力,热情;低分者谨慎,冷淡,退让(Ⅰ)

O:开放,高分者创造性,思路新;低分者兴趣少,讲实际(Ⅴ)

A:宜人,高分者利他,有感染力;低分者多疑,不合作,残忍(Ⅱ)

C:认真,高分者克制,拘谨,负责;低分者懒惰,粗心,享乐(Ⅲ)

四、 特质理论的其它代表

(一)A型人格和B型人格

(二)乐观主义和悲观主义

五、特质理论的批评与争议:情境论与特质论之争

特质测量并不能很好的预测行为

没有证据能够支持跨情境的一致性

第五节 生物学流派

一、 艾森克的人格理论

(一)人格结构

内外倾

神经质

精神质

(二)生物学基础

强化敏感性理论:行为接近系统、行为抑制系统

二、 气质

(一)气质的三维度

情绪型

活动性

社交性

(二)气质的三种类型

适应良好

难控制

抑制型

三、 生物学流派的相关研究

(一)抑制和非抑制儿童

(二)脑电活动和大脑不对称性

左半球高活动性与积极心境相关

右半球高活动性与消极心境相关

第六节 人本主义流派

精神分析

人类是由动物本能和文化两者间引起的冲突的牺牲品

行为主义

人类只是一种由环境塑造其行为的生物有机体

人本主义

心理学的研究重点是选择性、创造性和自我实现;注重的应当是人的尊严和提高人的价值。

一、 人格结构

(一)自我(罗杰斯)

(二)理想的我和现实的我

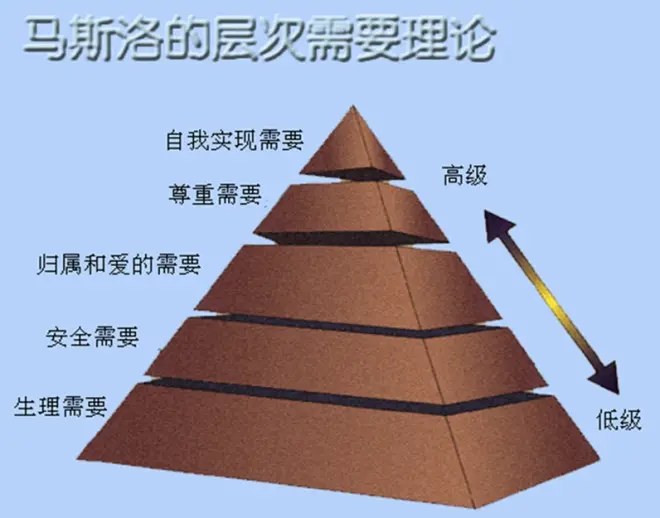

二、人格动力(马斯洛)

马斯洛人格理论的核心是动机理论,也就是需要层次论(Hierarchy of Needs)。

人类价值体系中共有两类需要

低级需要或生理需要

高级需要或心理需要

自我实现

自我实现的过程意味着发展真实的自我,发展现有的或潜在的能力。

自我实现并不是一种终结状态;它是实现潜能的过程,没有时间和质量限制。

充分地、生动地、全神贯注地、没有自我意识地体验形成一体化的、和谐的人格;使自己成为一个整体,成为你自己。

自我实现者的特征

自我实现者和非自我实现者的不同

非自我实现者系被不足所促动

自我实现者系被生命价值,亦即成长动机所统治

阻碍个体自我实现的因素

自我实现处于层级中的最顶点,是一切需要中最微弱的。

大多数人害怕那种自我实现者所必备的关于他们自己的知识。

文化环境能强加于个人的某些规范窒息了个人自我实现的倾向。

童年的条件影响着个人完成自我实现的可能性。

自我实现者的特征

能完整准确地知觉现实

悦纳自己、他人和周围世界

内心生活、思想、行为自然率真

以问题为中心,而不是以自我为中心

有独处的需要

具有独立自主的特征

接受并欣赏新事物且不厌烦平凡的事物

具有高峰体验

热爱人类并具有帮助人类的真诚愿望

与少数人建立持久而深入的人际关系

道德标准明确,分辨目的与手段的区别

有民主的性格,能尊重他人人格

有卓越的幽默感

富有创造力,不墨守成规

具有批判精神,不容易被社会诱惑

三、人格发展

(一)积极关注的需要

(二)价值条件

(三)无条件的积极关注

四、人格的适应

三个区域

自我与经验一致的区域

自我中尚未被证实的部分

如果自我和经验之间出现失调,这个人就会出现不完全的适应状况。

第七节 人格认知流派

一、个体的主观经验差异

知觉风格

心理表征

解释和归因

目标和预期

认知方式

场独立性——场依存性

冲动——沉思

同时性——继时性

二、 个人建构论

假设:没有客观的、绝对的真理,一个现象是否具有意义,依赖于个体解释该现象的方式。

核心建构与外围建构

可参透性与非参透性建构

紧缩性建构与松散建构

人格的发展:个人建构论认为人格的发展就是建立在建构系统的发展之上的,个体的发展就是要不断提高对世界预测的准确性。

三、 信息加工理论

(一)知觉风格

分析型-整体型知觉风格

场独立-场依存

(二)心理表征

原型:某类事物在人心中的典型形象。

脚本:一致性行为

图式:对事物的抽象概念认识

第八节 行为主义/社会学习流派

一、 华生行为主义理论

对儿童情绪的研究

二、斯金纳新行为主义理论(操作性条件反射)

桑代克试误说

斯金纳操作性条件反射

斯金纳迷信实验

三、班杜拉的社会学习理论

观察学习

观察学习的过程

注意过程

保持过程

运动在再现过程

动机作用过程

观察学习的榜样效应

1. 替代反应的形成

2. 替代消退

3. 反应抑制

4. 反应抑制的解除

相互作用理论

个体的内部认知、环境和行为是相互影响、相互联系的。

三元交互决定论模型(班杜拉)

自我调节理论

在观察学习的过程中,强化很重要。