周楚山对西亚历史的胡编乱造

一.周楚山对条支的胡编乱造

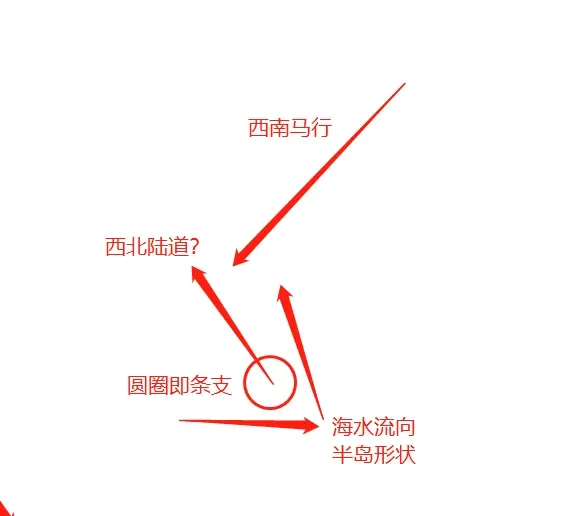

我之前在《周楚山漏洞汇总》一文中反驳了周楚山对《后汉书》中条支的定位,我在本文中将展开说明。此外,我还要向读者以及玄奘法师道个歉,我之前对《大唐西域记》中西女国的引用是错的。西女国位于拂菻西南,而不是鹤秣城西南,在此致歉>人<。 1.西南马行与西北陆道之间的矛盾如何解决?

按照这张图展示的地形,如果条支位于也门,条支的“唯西北隅通陆道”势必与“西南马行,抵条支”相矛盾。因为西南行走之后,需要向东南方向拐一下,才能抵达条支。这注定了那座不知名的山城所在的只是个小半岛,西南马行是一个大方向。所以最后拐向东南、抵达山城那一小段路程足够短,可以忽略不计。 按照周楚山那套理论,条支不就成了“东北隅亦通陆道”了吗? 2.条支西北边是陆地还是海?

周楚山所定义的条支疆域,向北延伸到了以色列那里,说甘英要从那里出海(但我不知道他这么说的证据何在)。但是这样一来,唯西北隅通陆道是怎么回事?不成了西北隅通海道了吗?

3.史书中是否有广义条支与狭义条支的区分?

周楚山提出了“条支核心区域在也门”这一说法。这也就是说,条支的本土位于也门,而其他所有地区都类似于羁縻州,乍一看很像“临领诸小城”这句话。然而后汉书原文却是“复马行六十余日至安息。后役属条支,为置大将,临领诸小城焉。” 说了条支与诸小城的交集关系吗?更有可能是平行关系吧。我们来看看后汉书记载宗主与藩属的关系的时候,是怎么记载的。 “自安息西行XX里至XX国,从XX西行至XX国……安息西界极矣。”原文中这段记载很详细,里程、转折、渡河,都写进去了。 但是后汉书在记载条支的时候,有这么写吗?要知道,在周楚山绘制的地图里,条支的疆域是可比安息、甚至好像比安息大一点的。何况甘英打算从条支出海,对条支研究半天,最后记载宗藩关系却如此语焉不详?甚至连条支地方多少里都不写,只写了一座城的周回(周长)?恕我不能理解。 《史记大宛列传》:“安息在大月氏西可数千里……其属大小数百城,地方数千里,最为大国。” 《汉书西域传》:“安息国……其属小大数百城,地方数千里,最大国也。”“乌弋山离国……户口胜兵,大国也。” 《后汉书西域传》:“安息国……地方数千里,小城数百,户口胜兵最为殷盛。” 看看对于大国,史书是怎么记载的?对于条支有这种记载吗? 4.条支有没有沙漠?

也门的东北方向是沙漠,周楚山也知道。但是条支人是怎么看到沙漠尽头的大海的,还知道曲环东北这一具体形态的?放着水草丰美的山城不去住,冒着渴死的风险,去沙漠里研究海岸线的走向?调查兵团塔塔开?

注意这张图,周楚山把安息国的疆域完全从沙漠里让出来了,条支更把沙漠让出来了。对于位于也门的条支来说,东边的沙漠几乎是世界的尽头了,几乎没有向东边沙漠深处探索的必要。这还谈什么“海水曲环东北”? 哪怕按照周楚山的理论,有的条支部落被其他部落挤兑进沙漠了,怎么不往条件比东边好的北边走?游牧民族吃瘪了都知道西迁西域,而不是去西伯利亚喝西北风玩。 5.也门称得上“卑湿”?

不仅《后汉书》记载了条支,《后汉纪·孝殇皇帝纪十五》也记载了:“西至条支,马行六十日,临海。暑热卑湿,出师子、犀牛、封牛,孔雀卵大如瓮。” 也门海拔低吗?恐怕真实情况是,条支的整体海拔都不高,因此有一个卑字。也就其中一座城市(可能是首都或重要港口城市)位于“山”上,这座山恐怕也不高,搞不好可能只是个丘陵…… 对于“条支国城在山上”的句读方式,我个人的推测详见下文的第三章。 6.大食就是条支?

周楚山认为,大食即条支。

新唐书记载,拂菻,古大秦也;周书记载,波斯国,古条支国也。怎么唯独不记载“大食,古条支也”呢?“吞灭四五十国”的大食这么没有排面?周楚山一贯严谨,论证大食与条支关系的时候,怎么不严谨了呢? 继续看《新唐书》对大食的记载:“国人往讨之,皆大败还,于是遂强。灭波斯,破拂菻,始有粟麦仓庾。南侵婆罗门,并诸国,胜兵至四十万。” 条支=大食的话,在也门的山城种种地不挺好的吗?怎么灭了波斯、战胜了拂菻,才有谷物呢? 二.周楚山对两河流域的胡编乱造

1.南北朝史书对波斯的记载

《魏书》记载:“波斯国,都宿利城,在忸密西,古条支国也。去代二万四千二百二十八里。城方十里,户十余万,河经其城中南流。土地平正,出金、银……气候暑热,家自藏冰。” 除此之外,《周书》也有类似的记载,不复赘述。 这段话有三个信息:土地(至少是首都等核心地区)平坦;首都南侧有河流;家里能够贮藏冰块。 而“古条支国也”这句话,单独一句传递了两个信息:波斯与条支之间或许有传承关系;波斯重要的核心领土基本与条支重合。 对于后者,我犹豫了一下,但是还是写上去了。因为《隋书》记载:“波斯国,都达曷水之西苏蔺城,即条支之故地也。”即条支故地,这句话的主语是波斯国,还是苏蔺城?不过可以肯定的是,苏蔺城所在的区域,就是条支故地。 《文献通考》:“波斯,后魏时通焉,在达曷水之西,都宿利城。有河经其城中南流,即条支之故地也。”这段记载更是直接、明确。 不过《文献通考》成书于南宋末年,距离南北朝、隋朝太久,因此只能参考,说服力不及其他史料。如果说条支首都一定是波斯的宿利城,证据恐怕不足。 我们再看看周楚山对条支国疆域的定位:阿拉伯半岛西侧,核心领土在也门。也门也只有一条常年流淌的河,其他河经常断流。但是这条河跟周楚山所定位的山城位置不太一样,因为它在也门干旱的东部:

如果条支与波斯重合,请问那条穿城而过的河流在哪呢? 假设古代也门有其他河流,河流的问题勉强解决了,“家自藏冰”怎么解决?伊拉克中部偶尔降温到零下,即使不结冰,去北边的库尔德山区开采冰块也不是什么难题。至于阿拉伯半岛,可是连零度都摸不着的哦。即使偶尔足够冷,去哪采冰?大海结冰?也门河流结冰?这种地方能下降到零下几度? 至于《魏书》中那句“土地平正”怎么解决?也门土地平正的地方已经是沙漠了哦。沙漠在当时可承载不了太多的人口,在古代难以成为政治经济中心,史官恐怕也会懒得记上一笔。 此外,《隋书》:“波斯国,都达曷水之西苏蔺城,即条支之故地也……西去海数百里,东去穆国四千余里,西北去拂菻四千五百里,东去瓜州一万一千七百里。” 条支在也门的话,波斯有一部分领土就在红海之滨了,犯得着“西去海数百里”? 所以,条支位于也门一说根本站不住脚。 2.古代两河流域的环境如何?

新旧唐书同样对波斯进行了记载。 《旧唐书》:“波斯国,在京师西一万五千三百里,东与吐火罗、康国接,北邻突厥之可萨部,西北拒拂菻,正西及南俱临大海。户数十万。其王居有二城,复有大城十余,犹中国之离宫……气候暑热,土地宽平,知耕种,多畜牧……” 《新唐书》:“西北即波剌斯,传言广万里,王治苏剌萨傥那城。土温溽,引水为田,人富饶。出金、银、水精……气常歊热,地夷漫,知耕种畜牧。” 这两段文字都记载了波斯的一部分地理信息:气候炎热,土地宽阔平坦;气候湿热(注意后汉书记载的条支国气候暑湿),地夷漫。夷漫为何意,我稍后作答。 在干旱的中东,找一个可以称得上湿热的地方可不容易。不过考虑到中国使者在西域中亚常年工作,偶尔看一次海,认为海边气候相对较湿也是有可能的。所以湿热这一标准可以适当放宽。 周楚山已经论述的也门、波斯湾,都可以看作湿热。这里截一下波斯湾的数据。

周楚山自己都说了,要么河够大经常泛滥,才能湿。看到我在上一页所引用的“地夷漫”了吗? 夷者,土地平坦也,纵有微波,亦不高也;漫者,水流四方也。你看,这不正是当年的两河流域气候湿热,河流纵横,土地平整开阔的景象吗?不然的话,也门西部,伊朗高原,有哪个地方符合这些特征?土地宽平一个给我看看? 在伊朗高原西南方,有一个靠近波斯湾的小块平原。但此平原太小,河流不大,难以形成多河奔流的景象,因此只用作备选项。 除此之外,在描述地理环境之后,紧跟着就是描述种田、畜牧的文字——这说明当时的两河流域是适宜生存、足以农耕畜牧的。而且这个地方还不是中国使者刚抵达波斯就能看见的,由此可见,这是波斯的重要政治、经济、文化中心。不然,中国史官为什么要去记载这个水流四方、平坦开阔的地方,而不去写伊朗高原上的群山与盆地,更不去写也门的山城?难道使者、史官们不会抓重点吗? 3.两河流域开发于何时?

《隋书》记载波斯西去海数百里,而到了《旧唐书》里,就变成正西临大海了;而后者描述波斯与拂菻位置关系的时候,写的是“西北拒拂菻”,拒这个字表明在隋朝后期,二者处于战争状态——波斯正西临大海,八成是攻占拂菻国土的结果。不得不说,文言文字句果然精炼,涵盖的信息量远非白话文可比。 而波斯在与拂菻交战之后不久,可怜的波斯成了大食的手下败将,至少是两河流域被大食攻取了。而在兵连祸结的7世纪初,波斯有精力与时间去新开垦两河流域?而且从引水为田、人民富饶之类的记载来看,此地的开发程度已经较为成熟了。 前文《魏书》所写“土地平正”一句,所指恐怕也是两河流域——古人写的文言文惜字如金,怎么会去写一个毫不重要,既不突出、也不具有代表性的荒凉之地?如果有人非要跟我杠“土地平正”“土地宽平”指的是伊朗高原的山间盆地峡谷,或者是阿拉伯半岛的沙漠,那这个问题就没法继续讨论下去了。为了预防这一点,我送上伊朗降雨分布图、地形图(看那两个盐漠、荒漠,卢特荒漠是地球上最没有生机的地区之一):

如此一来,两河流域成为波斯领土且得以大力开发利用,至少得向前推进到南北朝时期了。 至于周楚山下面的言论,自然就千疮百孔了。

4.沼泽不能把农业发展好?

周楚山在知乎文章里写过一大串文字,来论证古代的两河流域不适宜农耕,在大食占领此处之后,此地才适宜生存、农耕。他的主要论据,无外乎古代两河流域下游都是沼泽,所以难以种地……车轱辘话说了一大串,看得大家胃酸上流。 沼泽多的地方发展不好农业?造不了奇观?为了说明这个问题,我觉得可以举一下其他例子。我们把目光看向降雨量远多于中东、沼泽同样密集、瘴气弥漫的东南亚,看看周楚山自己在另一篇文章(主要讲东南亚、南亚)里说的:

哦,他也知道在沼泽地带(此处位于柬埔寨,在南北朝称扶南国)能发展农业啊。为了直观说明柬埔寨的沼泽、洪水波及范围,上图看看洞里萨湖周边的洪水范围:

整个洞里萨湖周围的土地全部淹在里面,连带着湄公河。柬埔寨的气候是如何的?他们是怎么种地的? 周达观《真腊风土记》:“大抵一岁中可三四番收种,盖四时常如五六月天,且不识霜雪故也。其地半年有雨,半年绝无……淡水洋中,水痕髙可七八丈,巨树尽没。人家滨水而居者,皆移入山。后十月至三月,点雨绝无,洋中仅可通小舟,深处不过三五尺。人家又复移下耕种者,指至何时稻熟。是时,水可渰至何处,随其地而播种之。” 注意那句“其地半年有雨,半年绝无”。 我们再看看对于两河流域的洪水、沼泽,周楚山是怎么说的。在周楚山的笔下,人类居然没有一点主观能动性:

照此说法,东南亚降雨量远多于两河流域,洪水更频发,造成的破坏远非两河流域可比。那更不用玩了。

不好意思,沼泽地带的农业还真能支撑起伟大的文明。古人甚至可以把巨大沉重的石头建筑直接建在大水泛滥的地带。

屹立于洞里萨湖之滨,高棉帝国的古迹,吴哥的微笑,被周楚山吃了?如果有人非要说东南亚气候热、降雨多,作物一年三熟,所以支撑得起伟大文明,那你怎么不说东南亚还有热带雨林开发难、瘴气弥漫等劣势呢? 三.条支究竟位于何方?

1.条支的地形地貌与气候

《汉书·西域传》:“行可百余日,乃至条支。国临西海,暑湿,田稻。有大鸟,卵如瓮。人众甚多,往往有小君长,安息役属之,以为外国。善眩。安息长老传闻条支有弱水、西王母,亦未尝见也。自条支乘水西行,可百余日,近日所入云。” 《后汉书·西域传》:“复西南马行百余日至条支。条支国城在山上,周回四十余里。临西海,海水曲环其南及东北,三面路绝,唯西北隅通陆道。土地暑湿,出师子、犀牛、封牛、孔雀、大雀。大雀其卵如瓮。转北而东,复马行六十余日至安息。后役属条支,为置大将,临领诸小城焉。” 《后汉纪·孝殇皇帝纪十五》:“西至条支,马行六十日,临海。暑热卑湿,出师子、犀牛、封牛,孔雀卵大如瓮。” 通过以上内容可以总结出条支的地理位置特征: 1)位于乌弋山离(阿富汗北部)与安息(伊朗东北部)的西南方。 2)首都位于一个伸向东南的半岛丘陵上。 3)气候湿热。 4)除“条支国城在山上”,再无与山有关的字。反倒“暑热卑湿”看起来更有代表性。 至此,“条支国城在山上”一句正确的句读方法出来了:条支,国城在山上。 “国城”即首都之意。例如《管子》:“夫国城大而田野浅狭者,其野不足以养其民。”这句话大家应该都能看得懂吧。对于“暑热卑湿”以及“条支国城在山上”,我们看看周楚山是怎么说的:

好吧,自己都说了长沙是个盆地。而且两河流域的平原为什么会没有山丘?

看这些丘陵,高度怎么说也有个四五十米了吧。在我的家乡,这足够被我们称为山了。尤其是前者,丘陵与建筑对比之下,高度看起来能有40米;顶部足够开阔平坦,还能躲避洪水,建个城毫无压力。不过当然了,下游的丘陵因泥沙沉积、水流冲刷、海平面升高等原因,基本上早已消失了。

真就一条道跑到黑呗?如果周长40里的城池是正方形的话,计算一下面积,相当于吉林市的昌邑区、船营区面积总和了。在也门的群山之中找一个能容纳周长40里的城池的空地试试看?还不得挤成智利的形状?更重要的是,我们形容一个国家大小的时候,哪有说周长多少的? 而根据以上的种种信息,条支地理位置的大致方向,我们或许已经知道结论了。

就是河流水网纵横、适宜种稻的古两河流域中下游。

说“条支是小地方”本来是为了嘲讽他对《后汉书》生搬硬套的行为,让他承认古人的记录有不足之处,里面虚化的路线不能硬生生套进谷歌地图。结果他自爆得还要彻底,先是对《大秦国全录》双标后视而不见https://t.bilibili.com/634165665217904661?tab=2,还觉得“伪史信徒说‘条支是小地方’是冲了伪史的老祖宗”,殊不知“条支是小地方”是在嘲讽他的行为。现在更是暴露了自己的学识浅薄,把“国城在山上”给弄成“城在山上”。 2.仅记载于《后汉书》中的半岛

条支国城在山上,周回四十余里。临西海,海水曲环其南及东北,三面路绝,唯西北隅通陆道。 这段话我们简直太熟悉了。这个半岛的形状,可以称得上条支最具有标志性的地带了。甘英当年就是试图从这里出海,去寻找大秦。而根据安息船人所说的海水广大、三岁粮那段话,可见当时的安息或条支已经摸索出从此出海要走过的航线、风向,以及不同风向需要的时间了。而且如果这个港口不重要,甘英根本不会产生从这里出海的念头! 但是有一个问题值得注意:只有《后汉书》记载了这一半岛地形,记载了条支首都靠近大海。但是从南北朝开始,这一半岛上的港口,就从记载里消失了! 《魏书》:“波斯国,都宿利城,在忸密西,古条支国也。去代二万四千二百二十八里。城方十里,户十余万,河经其城中南流。” 《隋书》:“波斯国,都达曷水之西苏蔺城,即条支之故地也。” 从官方史书,到玄奘法师的《大唐西域记》连鹤秣城、西女国都要记上一笔,再到亲自游历过西亚的杜环的《经行记》——再也没有哪怕一本史书写过这座港口城市,更未提及过它所在的半岛地形。这座城市可是当年甘英亲自去过、研究过的地方啊。 这座港口城市毁于波斯取代安息战火了吗?恐怕不是,因为波斯首都宿利城就位于条支故地。因此与其说人为因素,不如说当年的条支首都在自然因素的作用下,远离了海岸线,海水曲环、西北陆道这一特征被大自然抹去了。 3.海水曲环其南及东北

两河流域的入海口位于波斯湾北部,所携带的大量泥沙在入海口处沉积了下来。波斯湾三角洲属于鸟足状三角洲(想要具体看图的私信我),这种三角洲简直是产生半岛的天堂。例如美国的密西西比河三角洲,就是典型的鸟足状三角洲,产生了无数半岛。

我们再回过头来看波斯湾三角洲。直到今天,波斯湾仍然有大量近似于“海水曲环其南及东北”的地形,这是两河流域的河水向东南注入大海,泥沙在入海口淤积的缘故:

因此,条支基本上位于两河流域的河流或古河道附近。因为如此一来,它既有可能位于延长出去的狭长半岛上,位于泥沙淤积形成的丘陵上的概率也较大。 靠近河流的地方有大量人工水域、湖沼湿地,稍微平整的地方还有说不清是城址还是水渠的东西,实在难以判断。最终,我找到了一个有标注的、疑似古代城址的地方。而且此处靠近阿拉伯河,三角洲的生长发育会路过此处。 我更改输入法,照着谷歌地图上的字形,在谷歌翻译里输入了阿拉伯语,显示此处遗址的名称为Charax.

伊朗的卡伦河在19世纪曾有过改道。在改道之前,卡伦河注入底格里斯河的地方在此地附近。在两条河的交汇裹挟了大量泥沙,三角洲顺着河流蔓延开来。为了验证甘英时代此地离大海多远,是否可以产生“西北陆道、海水曲环”这一地貌,我查了一下资料。

资料显示,Charax曾经是Characene王国的首都(这两个名称都可谓名不见经传),建在一个人工丘陵上。在公元24年(距甘英出使大约3年),此城的港口在那时距离大海约有74千米,还是有一些距离的。而甘英当年登上条支首都下方的丘陵,登临条支首都的城头,越过一望无际的两河平原遥望“海水曲环其南及东北”这一地貌,不可谓不一览无余。 但是,要验证当时这里是否还是半岛,可并不容易。知网上一篇相关论文都没有,为了复原当时的半岛形状,我参考了同属波斯湾的法奥半岛的形态,并把当年此处三角洲南端定在了城址以南74千米处。 (如果不在内河建港,半岛的海岸都是浅滩,港口停泊很难) 先沉积的泥沙厚度较大,海拔高程也比较高。我测量了城址周围不同地点的高程,由于此地平均海拔高度为4米,因此我选取4米作为参照,其他地点海拔在此基础上加或减。

当年入海口相对高程为0,因此上图中相对高程<0的,全部按海水、湖沼来计。 城址那里是最高的,海拔高度为6米。城址高度>河岸高度>远离河岸地区的高度,上游高度>下游高度。而城址的海拔高度为4-7米不等,恐怕下方的人工丘陵曾年久失修、且经历过洪水,有过沉降下陷。 鸟足状三角洲的生成:

根据高程数据,具体到当年的半岛形状(半岛南端湖沼复杂且不重要,不表示):

与法奥半岛(同属波斯湾)对比:

不过当然了,上面两张图绘制的半岛形状都相当粗糙。而且如今这些地方的海拔,也必然受人类活动、自然灾害等多方面的影响,未必反映当时真正的地貌。如果要还原两千年前这一半岛的具体形态,以我的能力是根本无法办到的。至于详细论述波斯湾三角洲变迁的论文,我是一篇都没找到啊(悲)。 当年鸟足状三角洲在这里生长扩散,此类三角洲形成的半岛形态狭长,这与西北隅通陆道的地形相吻合。但是在狭窄的波斯湾,随着“鸟的脚趾”增多,如今的鸟足形状也不再明显,而是变得齐平了。但即便如此,在谷歌地图上看今天的波斯湾、两河流域下游,仍然依稀可见这种形态,伸向东南的半岛也到处都是。 哪怕不用高程的数据,泥沙沉积的先后顺序也能在谷歌地图上一目了然,不同颜色的土壤标志着不同地区泥沙堆积的时间长或短。

在8世纪,除了贸易衰落之外,洪水也摧毁了这座城市。就像开封的城摞城一样,城中的大量建筑基址、文物,甚至是下面的那座可能在洪水中沉降下陷土丘,都埋在如今的地下,需要挖掘才能部分重见天日。

这种造型奇特的罐子口很小,往里面装东西可能得拿漏斗了。

站在遗址上拍摄(摄影师不明),远处露在地面的城墙已经风化成了土丘,近处是建筑物的断壁。如果有“人”非要说此处遗迹也是假的,就随他说去吧。 海水曲环、西北陆道,得证;暑热卑湿,因湖沼众多得证。如果条支的确在此,那么两河流域开发、农耕的时间可以向前推进到汉朝了。 但是,条支仍然无法一锤定音。山在哪里?资料说城址下方曾有过人工丘陵,城址的高度也的确高于四周,但是人工丘陵的遗址却仍然掩埋在泥沙之下,有待进一步发掘。因此,这里只是有可能是条支故地,至于真正的条支位于何处,我还远远不能下结论。 至于条支位于也门的说法,那是周楚山的呓语,彻头彻尾的无稽之谈。除了城在山上、气候湿热以外,什么都解释不了。 四.周楚山对波斯、大食的胡编乱造

按理来说这个问题跟条支关系比较远,但是既然波斯与条支可能有继承关系,那我索性就也写了吧,看看周楚山这个狂躁症患者又整出了什么新活。

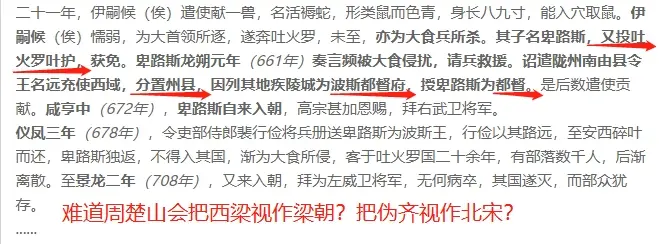

《新唐书·西域传》:“大食,本波斯地……灭波斯,破拂菻,始有粟麦仓庾。南侵婆罗门,并诸国,胜兵至四十万。康、石皆往臣之。其地广万里,东距突骑施。西南属海。” 旧唐书说的确实是破,但是新唐书说的是灭啊。大食真得谢谢周楚山的八辈祖宗,吃上一口谷物推迟了几十年,甚至上百年。

如果郑成功投靠荷兰,接受荷兰的爵位,你还会把郑明视作明朝吗?南明的存在妨碍史学界公认1644年明朝灭亡吗?如果把投奔异国的流亡政权也强行视作波斯,真要完全按照中国史料来推算波斯灭亡的时间,周楚山所说的672年也纯属胡诌。

672年是龙朔初?俄为大食所灭,“俄”了十来年啊!而且杜环所说的“(波斯)自被大食灭至天宝末,已百余年矣”,不正说明了在古人的观念中波斯的灭亡时间吗?假设唐朝被高句丽灭掉了,唐朝皇室向波斯寻求庇护、按照波斯的政治制度成立流亡政府,你会认这是唐朝吗? 再看看周楚山的大作:

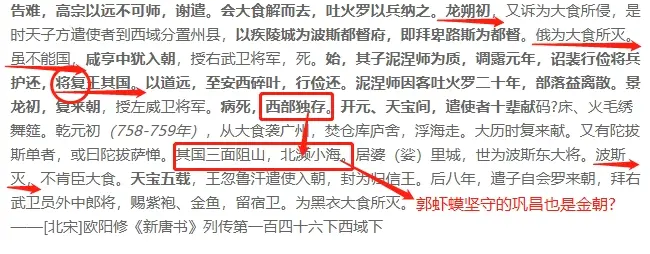

??? 《新唐书·西域传》:“大食,本波斯地……灭波斯,破拂菻,始有粟麦仓庾。南侵婆罗门,并诸国,胜兵至四十万。康、石皆往臣之。其地广万里,东距突骑施。西南属海。” 就这么个魔性的形状,怎么南侵婆罗门、东距突骑施?怎么令康国、石国维持臣属关系?万一伊朗高原上某个小国做大造反了,那条细长的领土不怕被截断?烛之武都知道,越国以鄙远,君知其难也。周楚山居然不知道? 根据《新唐书》记载,陀拔斯单在里海南岸建立残余势力,后来被黑衣大食(就是周楚山画的细长弯曲的部分)攻灭。周楚山牌黑衣大食是怎么办到的,隔山打牛?还是从周保国那里学来的混元功法?就那充斥沙漠、还难以布防的烂地有这能力?

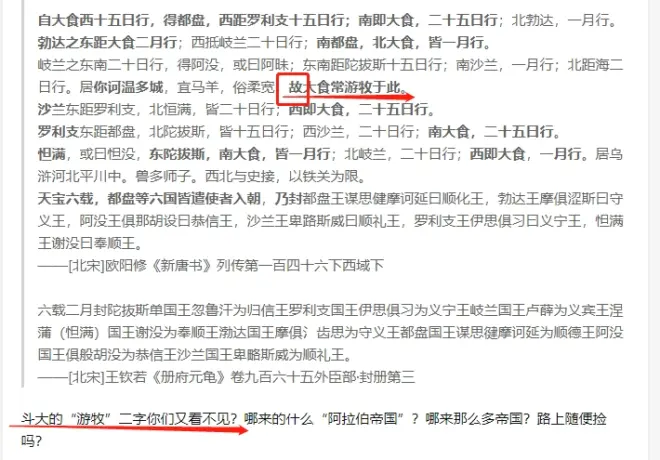

斗大的故字你看不见?大食还不能称为帝国,人家究竟牛不牛逼,周楚山真就比杜环还有说服力呗? 《经行记》:大食一名亚俱罗,其大食王号暮门,都此处。其士女瑰伟壮大,衣裳鲜洁, 容止闲丽。女子出门必拥蔽其面。无贱,一日五时礼天,食肉作斋,以杀生 为功德。系银带,佩银刀,断饮酒,禁音乐,人相争者不至殴击。又有礼堂,容数万人,每七日,王出礼拜,登高座,为众说法,曰:“人生甚难,天道不易, 好非劫窃,细行慢言,安已危人,欺贫虐贱,有一于此,罪莫大焉。凡有征战, 为敌所戮,必得生天;杀其敌人,获福无量。”率土禀化,从之如流。法惟从宽 ,葬惟从俭。 郛郭之内,土地所生,无物不有。四方辐辏,万货丰贱,锦绣珠贝,满于市肆,驼马驴骡,充于街巷。刻石蜜(一作木)为庐舍,有似中国 宝舆。每至节日,则献贵人琉璃器皿,输石瓶钵,盖不可算数。粳米白面,不异中华。其果有褊桃,又千年枣,其蔓菁,根大如斗而圆,味甚美,余菜亦与诸国 同。葡萄大者如鸡子。香油资者有二:一名椰塞蔓,一名没师。香草贵者有二: 一名查塞蓁,一名葜芦茇。绫绢、机抒、金银匠、画匠。汉匠起作画者:京兆 樊淑,刘 ;织络者:河东人吕礼。 又以橐驼驾车。其马,俗云西海滨龙与马交所产也,腹肚小,脚腕长,善者 日走千里。其驼小而紧背,有孤峰,良者日驰千里。又有鸵鸟,高四尺以上,脚 似驼蹄,颈项胜得人骑行五六里,其卵大如三升。又有荠树,实如夏枣,堪作油 ,食除瘴。其气候温,土地无冰雪,人多疟痢,一年之内,十中五死。今吞灭四 五十国,皆为所役属,多分其兵镇守其境,尽于西海焉。