回顾:2022年的恐龙新种(下)

大家好,我是黑莓,我们又见面了。

相比于今年上半年的颓势,今年下半年的非鸟恐龙公布了许多新物种,其中包含各种各样的类群。

那么废话不多说,让我们看看今年下半年都命名了哪些新物种吧。

“坎鲨”现世

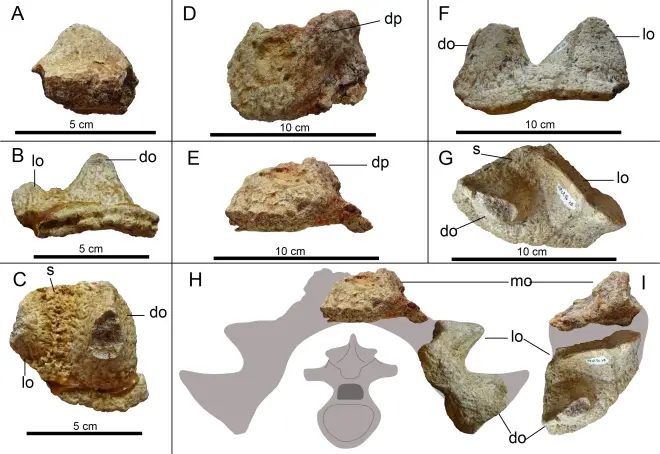

长期以来,出土于拉斯坎帕纳斯峡谷(Las Campanas Canyon)的大型鲨齿龙类被国内的爱好者们亲切地称作“坎鲨”,甚至被冠上了“第五鲨皇”的名号。但由于它迟迟不描述,不能够一睹它的壮观也成了部分爱好者心中的遗憾。不过在7月7号,期刊《Current Biology》刊登了阿根廷和美国学者对它的研究,而它也因此真正得到了属于自己的名字:巨型米拉西斯龙(Meraxes gigas)。

米拉西斯龙生存于晚白垩世早期的阿根廷,化石出土于乌因库尔组(Huincul Formation)下层,正模标本MMCh-PV 65的保存情况如上图所示。相比于其它的鲨齿龙亚科,它拥有许多鉴别特征,例如眶前孔前面存在两个开口、颧骨沿眶后骨突的尾缘前行、泪骨沿背缘有一圆形突起、荐椎几乎完全融合、极其发达的第二脚爪和前段尾椎独特的上椎弓突-上椎弓凹的连接结构。系统发育分析显示:米拉西斯龙属于南方巨兽龙族,但它在南方巨兽龙族演化树的最基底位置,与南方巨兽龙、马普龙和魁纣龙并不属于同一支系。

骨组织学研究显示:米拉西斯龙死时已经达到了骨成熟,并且年纪非常非常大,可能在39-53岁之间。由于缺乏更多的个体,所以无法将这个范围缩小,但目前已经可以推测出米拉西斯龙骨成熟的年龄要比霸王龙更高。米拉西斯龙也是目前已知年龄最大的非鸟恐龙,科学家推测,米拉西斯可能会通过长时间积极稳定地增长来使自己达到巨大的体型。

米拉西斯龙保存了几乎完整的两侧前肢,这就使得我们可以对它的前肢进行详尽的分析,米拉西斯龙前肢很短,只有股骨的47%,前肢的明显缩短配上较长的头骨表明以它为首的大型鲨齿龙亚科在捕食时更多的是使用头骨,前肢可能只起到并不大的辅助作用。而在非鸟兽脚类中,前肢退化可能独立出现了好几次,例如阿贝力龙科、鲨齿龙科、霸王龙科以及阿尔瓦雷斯龙科。

作为一种全新的大型兽脚类恐龙,米拉西斯龙为我们提供了许多信息,它的出现表明鲨齿龙亚科的多样性在晚白垩世早期达到了顶峰,而它与同组但不同层位的另一种大型肉食恐龙——玫瑰马普龙(Mapusaurus roseae)是否会存在生境上的互动,还要等到日后更详细的研究。

罹难的幼童

7月21号,期刊《The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology》刊登了美国和南非等国学者对早白垩世南非鸟脚类的研究,在研究中,它们命名了拉氏童稚龙(Iyuku raathi)。童稚龙的化石出土于柯克伍德组(Kirkwood Formation),正模标本AM 6150包含部分头骨、椎骨、肩带、腰带和肢体。

就像它的名字一样,童稚龙的绝大多数标本都是非常非常年幼的个体,至少27个个体都出土于一个大骨床,他们当中的绝大部分都是处在幼年阶段。骨组织显微结构显示:它们的骨骼大多由初级的纤维板层骨组成,髓腔面积大,骨皮质较薄,生长停滞线的数量很少。

值得注意的是:不少童稚龙的骨组织都出现了生长休止线,表明在一段时间内它们的生长几乎完全停止,并很有可能会导致死亡,而考虑到生长休止线的广泛存在,必然存在某种外界因素使得它们大量死亡。科学家对骨床的沉积古环境进行了推测分析,结果显示:骨床形成时,气温升高,气候变得更加干旱,季节性变得更加明显。因此,童稚龙幼体的大规模死亡也可以被解释为来自筑巢地的季节性环境灾难。

由于童稚龙几乎没有保存成年个体,因此难以进行系统发育分析。不过在3个多月后的10月31号,其中一位命名童稚龙的科学家将自己的研究结果刊登到了同样的期刊上面。他使用了橡树龙(Dryosaurus)、奔山龙(Orodromeus)和亚冠龙(Hypacrosaurus)的幼年个体,并将它们纳入了系统发育分析。它们在演化树上与同属的成年个体呈姊妹演化支,同时,他也得到了结论:童稚龙属于橡树龙科(Dryosauridae),与晚侏罗世坦桑尼亚的难捕龙(Dysalotosaurus)是姊妹演化支。

赤道旁的古老巨龙

8月10号,期刊《Journal of Vertebrate Paleontology》刊登了哥伦比亚、阿根廷和美国的学者的新研究,它们命名了一种全新的蜥脚类恐龙——拉巴斯佩里哈龙(Perijasaurus lapaz)。佩里哈龙生存于早中侏罗世之交的哥伦比亚,化石出土于拉金塔组(La Quinta Formation),正模标本UCMP 37689是一块前中段背椎,可能是第五背椎。

佩里哈龙属于真蜥脚类(Eusauropoda),它的体型在当时可以说是比较大的了,椎骨高度达到了55厘米,最宽处的宽度也有45厘米。它的自有衍征是一分为二的中央后关节突板(med. cpol)和明显呈拱形的后关节突面;而相比于后期更加衍化的蜥脚类,它的骨骼气腔化程度更低,用于减重的椎骨侧凹也不及后期衍化的蜥脚类,科学家推测佩里哈龙的侧凹减重效率只有其它真蜥脚类的四分之一到二分之一。系统发育分析显示:它是基干真蜥脚类的一员,与各个大洲,尤其是南美的基干真蜥脚类都有联系。

佩里哈龙是早侏罗世-中侏罗世早期蜥脚形亚目中极少数分布在赤道附近的类群之一,这表明蜥脚形亚目在早侏罗世末期一系列的环境剧变事件以后迅速扩散到了世界各地,并且成功适应了赤道前后炎热潮湿的环境。

原始装甲类的孑遗?

要说本年度的神兽,那毫无疑问是出土于阿根廷坎得勒斯组(Candeleros Formation)的神奇装甲类——嵴颌覆甲龙(Jakapil kaniukura)。覆甲龙的命名论文由阿根廷和西班牙学者撰写,并在8月11号刊登在了期刊《Scientific Reports》上面。

覆甲龙生存于晚白垩世早期的南美,正模标本MPCA-PV-630包括头骨、肩带、椎骨、肋骨、骨盆、肢骨和皮内成骨,骨组织表明这是一个未成年的个体,体长约为1.5米,体重仅有4.5-7公斤。它是一种极其特殊的装甲类恐龙,下颌存在一个十分明显且突出的嵴,使得它的下颌后段十分厚重;前齿骨呈现三角形,上面的小孔表示生前附着着角质嘴鞘;牙齿是不对称的比较原始的叶形齿,上面呈现出较为明显的磨损,表明它能够对同时期的植物进行一定程度上的处理。

覆甲龙的前肢极短,尺骨的鹰嘴突退化,肩胛骨纤细,没有远端的扩张结构,这表明覆甲龙是一种二足行走的动物;胫骨腓骨比股骨更长,而股骨的前转子和第四转子都比较发达,表明它拥有不错的运动能力。系统发育分析显示:覆甲龙是一种非常非常基干的装甲类恐龙,与剑龙下目和甲龙下目做姊妹演化支,它也是最晚的基干装甲类恐龙,比腿龙等类群晚了足足一亿年。

原始的装架类在早侏罗世广泛分布于盘古大陆的多个地区,但此时的冈瓦纳大陆却没有确定的记录,在这种情况下,覆甲龙的出现无疑是令人匪夷所思的,因为它不仅是冈瓦纳大陆为数不多的基干装甲类,更是最晚的基干装甲类,或许冈瓦纳大陆一直存在一个极其古老而原始的谱系,但作为晚期的物种,覆甲龙仍然与衍化的甲龙类在下颌结构和齿列模式方面存在一定的趋同演化。因此,装甲类的演化仍然是一个十分离奇且充满谜团的路径。

被暴龙类咬过的角龙

在去年命名塞拉角龙时,科学家在演化树中爆料了一种全新的角龙类成员,而就在8月15号,《New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin》正式刊登了这种角龙的命名论文,名为弗氏比斯蒂角龙(Bisticeratops froeseorum)。比斯蒂角龙生存于晚白垩世的美国,化石出土于基德兰组(Kirtland Formation),正模标本NMMNH P-50000是大部分保存完好的头骨,它曾经被当作五角龙。

比斯蒂角龙属于开角龙亚科(Chasmosaurinae),它的眉角前弯,鼻角较小;上颌颧突十分不发达,上颌颧骨连接之间有一个三角形的后外侧凹沟,鼻部呈现阶梯状边缘,这点与年代更早的斯氏五角龙(Pentaceratops sternbergi)有差异。系统发育分析显示:比斯蒂角龙与怀俄明州阿蒙德组(Almond Formation)的未命名开角龙类AMNH FARB 3652是姊妹类群,作为一个分支靠近三角龙族,它与五角龙的关系实际上比较遥远,二者存在不少形态学上的差异,表明这两个年代相差约200万年的类群可能并没有什么较为密切的联系。

目前发现的开角龙亚科在演化树上并没有呈现出很明显的南北性,而是来自南北拉腊米迪亚的类群散步在演化树中,虽然有取样偏差的影响,但可能也与它们在整片大陆中南北往返迁徙有关,而比斯蒂角龙与阿蒙德组的开角龙亚科未定种做姊妹演化支可能也暗示这种情况。

最后,比斯蒂角龙的正模标本生前曾经可能不止一次遭到来自掠食者的袭击,前颌骨、上颌骨、外颧骨以及鳞骨都受到了啃咬,其中除了外颧骨未完全穿透以外其它的骨骼都被完全穿透。上颌骨上面的愈合痕迹表明它从这次袭击中幸存了下来,其它没有愈合的痕迹既有可能是死后掠食者食腐造成的,也有可能是它葬身于这一次的袭击。考虑到咬痕的形态以及比斯蒂角龙生存的年代,造迹者毫无疑问是一种体型巨大的霸王龙类,而造迹者是否与基德兰组唯一命名的大型霸王龙类——比比斯蒂角龙年代更早的的西氏虐龙(Bistahieversor sealeyi)存在联系还需要更多的研究。

非洲最早的恐龙

在不考虑西里龙科(Silesauridae)和尼亚萨龙(Nyasasaurus)等尚未确定的因素的情况下,最早的恐龙起源于卡尼期洪积事件以后的冈瓦纳大陆。奇怪的是:它们大多集中在南美洲,而与南美洲龙兴之地生物群组成十分相似的非洲却缺乏恐龙的踪迹。

不过在8月31号,期刊《Nature》刊登的论文使这件事有了重大改变,来自美国、津巴布韦等国的学者描述了非洲最早的恐龙——拉氏姆比尔龙(Mbiresaurus raathi)。姆比尔龙生存于晚卡尼期的津巴布韦,化石出土于砾状砂岩组(Pebbly Arkose Formation),正模标本NHMZ 2222是几乎完整的骨架,除此之外还有副模NHMZ 2547,是一具比正模大15%的部分骨架。

姆比尔龙属于基干的蜥脚形亚目,骨组织学表明姆比尔龙正模尚未停止生长,但它的骨骼基本已经成熟;它的牙齿较小,呈现早期蜥脚形亚目典型的叶状齿;肱骨三角肌嵴发达,与其它的早期蜥脚形亚目类似。系统发育分析显示:姆比尔龙要比农神龙和悍龙都要原始,是最原始的蜥脚形亚目之一。

卡尼期洪积事件之后,恐龙崛起,在这一早期阶段,南美、非洲和印度都存在着出土恐龙化石的岩层,此时的恐龙主要分布在冈瓦纳大陆,尤其是蜥脚形亚目;而随着诺利期中期的马尼夸根陨石带来的大气二氧化碳浓度降低,恐龙得以大规模北上,蜥脚形亚目也迎来了大规模的迁徙和扩散。

最后,科学家在砾状砂岩组还发现了横齿兽类、二齿兽类、坚蜥类、异平齿龙类和艾雷拉龙类的化石,这样的动物群物种组成十分接近同样属于卡尼期的南美动物群,这表明在环境的影响下,当时南盘古大陆有着一个跨度很广的生物组成很相似的大生物组合带。

“雾中鼠王”

9月5号,期刊《Papers in palaeontology》刊登了阿根廷学者的新研究,在研究中,它们命名了迷雾啮王龙(Elemgasem nubilus)。啮王龙生存于晚白垩世的阿根廷,化石出土于波特组络组(Portezuelo Formation),正模标本MCF-PVPH-380包括部分颈椎、尾椎和后肢骨骼。

啮王龙属于阿贝力龙科,它拥有粗糙的腓骨近端侧面、距骨-根骨复合体有一个分隔胫腓骨的突起、根骨的侧面背腹纵深。这些特征使得它可以被归为一个独立的新种。骨组织研究显示:它死时年龄至少8岁,缺乏EFS、血管化程度降低以及生长停滞线变密集表明它处在性成熟状态,尚未达到完全骨成熟。

由于啮王龙以及其它许多阿贝力龙科的化石都不完整,系统发育分析难以得出它准确的系统发育位置,但当科学家将这些不确定因素去掉后,阿贝力龙科的演化树便变得稳定了许多,虽然不能通过这样的演化树得到啮王龙的演化位置,但其颈椎的颈骺结构表明它或许属于阿贝力龙科里较为衍化的坚背龙类(Furileusauria)。

啮王龙生存于土仑期-科尼亚克期,此时地球刚刚经历了森诺曼期-土仑期灭绝事件,南美洲缺乏足够丰富的阿贝力龙科化石资料,因此啮王龙的出现为我们研究阿贝力龙科在森土灭绝期间而演化有着重要的作用。而啮王龙所在的波特组络组作为生态恢复期最繁盛的动物群之一,很大程度上证明了森土灭绝对南美陆地动物群更替的积极作用。

藏在板龙里的新种

9月8号,期刊《Vertebrate Zoology》刊登了一篇新论文,来自德国的科学家们命名了一种新的恐龙:迈弗氏蒂宾根龙(Tuebingosaurus maierfritzorum)。蒂宾根龙生存于晚三叠世的德国,化石出土于特罗辛根组(Trossingen Formation),正模标本GPIT-PV-30787包含部分腰带、尾椎和后肢。

蒂宾根龙属于原始蜥脚形亚目的大脚类(Massopoda),它曾经被归为“普氏”板龙(Plateosaurus ‘plieningeri’),后者的正模SMNS 80664在之后被归为长头板龙(Plateosaurus longiceps)。蒂宾根龙拥有许多的鉴别特征,例如完全融合的原始型骶骨、髂骨后髋臼突上粗大褶皱的扩张,向外侧凸起的距骨、表示退化跟骨的存在等等。它与星宿龙(Xingxiulong)、鼠龙(Mussaurus)一样都存在尾荐椎,与大椎龙(Massospondylus)、禄丰龙(Lufengosaurus)一样第一荐椎的横突长于荐肋。

骨组织显微结构显示:蒂宾根龙的长骨存在明显的纤维板层骨,这是生长阻断的标志。在衍化的真蜥脚类当中,这一结构通常并不存在,而非蜥脚下目的蜥脚形亚目当中这一结构经常出现。系统发育分析显示:蒂宾根龙可能是介于蜥脚形类和衍化真蜥脚类之间的类群,可能属于比较基干的蜥脚下目,这点也比较符合其骨组织学规律。蒂宾根龙的存在一定程度上表明蜥脚形亚目在晚三叠世后期进入快速的辐射演化阶段,此时不同的蜥脚形亚目分支可能会因为在摄食和运动等方面发生趋同演化从而导致化石归入的混乱。

最后,蒂宾根龙的化石产地除了蒂宾根龙自身,还出土了许多化石,其中就包含特罗辛根板龙(Plateosaurus trossingensis)的正模标本,起初科学家认为这一骨床是同一时间沉积产生的,但经过近年来的研究:他们认为这一骨床可能是千百年来不断沉积的结果。

侏儒巨龙

9月15号,期刊《Ameghiniana》刊登了一种奇特的侏儒蜥脚类,来自巴西和德国的科学家将其命名为小木游龙(Ibirania parva)。游龙生存于晚白垩世的巴西,化石出土于普雷托河畔圣若泽组(São José do Rio Preto Formation),正模标本LPP-PV-0200–0207包含部分椎骨和肢骨。

木游龙属于泰坦巨龙类,它的体型很小,只有5.7米,但骨组织显微结构显示:它的长骨存在十分广泛的哈弗氏组织重建,皮质的次级骨组织排列混乱,这些都是骨成熟的特征,表明虽然没有EFS的出现,但木游龙很可能是一个生长速度较慢的老年个体。系统发育分析显示:木游龙属于萨尔塔龙亚科(Saltasaurinae),与博纳巨龙(Bonatitan)和洛卡龙(Rocasaurus)组成的支系呈姊妹演化支。巧合的是:博纳巨龙和洛卡龙的体型也都比较小,这或许表明木游龙的侏儒化并不是一个极端的个例。

晚白垩世时期,不同的泰坦巨龙类,尤其是萨尔塔龙亚科均不同程度地展现出了体型缩小的趋势,造成这一现象的原因可能是晚白垩世期间南美内海的形成以及生态系统中生态位的填补。在填补生态位这一方面,科学家指出:在森诺曼期-土仑期灭绝以后,普遍倾向于中低高度植被的雷巴奇斯龙科灭绝,一部分泰坦巨龙类体型变小,取代它们的生态位;而在内海形成、孤岛出现这一方面,考虑到木游龙生存的环境并不属于孤岛,岛屿矮化的因素基本可以排除。

科学家认为:普雷托河畔圣若泽组季节性明显的编织河流系统可能会在长时间的旱季里将这里划分出多个局限性极强的绿洲,使得部分泰坦巨龙类只得进行小范围的交流,并且最终使得体型变小。考虑到木游龙的体型,科学家推测它可能会广泛地扫食低矮的植物。

最古老的奇异龙类

10月14号,期刊《Journal of the Arizona-Nevada Academy of Science》刊登了美国科学家对施氏内华达奔龙(Nevadadromeus schmitti)的正式描述。内华达奔龙生存于森诺曼期的美国,化石出土于柳池组(Willow Tank Formation),正模标本NSC 2008-002包含部分股骨、椎骨、手指骨和脚趾骨。

内华达奔龙是一种小型鸟脚类,它拥有许多奇异龙亚科(Thescelosaurinae)的特征,其中最重要的就是股骨大小转子之间的深凹。基于此,科学家认为它应当属于奇异龙亚科,但由于化石残缺,无法进行系统发育分析。

内华达奔龙是北美洲最早的奇异龙亚科成员,但由于奇异龙亚科具体到底包含了多少类群不得而知,这一类群在晚白垩世北美演化的路径尚且不得而知。一种假设是:奇异龙亚科来自亚洲,此时的长春龙(Changchunsaurus)就是这一类群的代表,它们迁徙到北美后进而到了南美,演化出了南方棱齿龙(Notohypsilophodon)这样的类群。不过这样的假设可靠性并不充足,还需要更多的研究来证明长春龙和南方棱齿龙具体的演化位置。

最原始的大鼻龙类

大鼻龙类(Macronaria)是晚侏罗世-晚白垩世期间最重要的蜥脚类分支之一,它的起源和早期演化尚不清晰。11月2号,期刊《Royal Society Open Science》刊登了来自国内的科学家们对早期大鼻龙类演化的新进展,它们命名了朐忍渝州龙(Yuzhoulong qurenensis)。渝州龙生存于中侏罗世的中国,化石出土于下沙溪庙组(Lower Shaximiao Formation),正模标本CLGRP V00013包含部分头骨、椎骨、肩带、腰带和肢骨。根据其椎骨的愈合情况来看,它还是一个未成年的个体。

渝州龙独有的鉴别特征是前段背椎的横突后面存在两个等大的小窝以及髂骨髋臼前突明显向背外侧弯曲,使得它与髂骨板本身几乎垂直。系统发育分析显示:渝州龙是最基干的大鼻龙类,它也是最早的大鼻龙类之一,生存于中侏罗世的巴通期。

科学家指出:中侏罗世早期,也就是巴柔期到巴通期这一段时间里海平面较低,大陆之间存在路桥供各种陆地生物来回迁徙,所以尽管当时新蜥脚类的多样性不及晚侏罗世以及白垩纪,但它们在那时可能就已初具规模。在这种情况下,渝州龙的出现证实了这点,同时也很大程度上打破了“东亚隔离假说”。同时,后续的研究也表明同样出土于下沙溪庙组的董氏大山铺龙(Dashanpusaurus dongi)也是最基干的大鼻龙类,这表明当时国内很可能是早期大鼻龙类演化的焦点。

揭示鸭嘴龙多样化的“女巫”

11月10号,期刊《Cretaceous Research》刊登了一种新的鸭嘴龙类,来自西班牙的学者命名了德氏女巫龙(Malefica deckerti)。女巫龙生存于晚白垩世的美国德克萨斯,化石出土于阿古哈组(Aguja Formation),正模标本TxVP 41917-1是部分左上颌骨。

女巫龙是一种鸭嘴龙类成员,它的化石曾经被归为纳瓦霍小贵族龙的近似种(Kritosaurus cf.navajovius),但在新的研究中,科学家发现它有着不少鉴别特征例如前背侧岬与背侧突之间的“壕沟”、前背侧岬向后延伸形成颧骨关节面上的嵴以及膨胀的颧骨突。系统发育分析显示:女巫龙属于基干的鸭嘴龙科,并不属于两大亚科(栉龙亚科和赖氏龙亚科)中的任何一个。

近十年来,科学家已经确定了越来越多处于基干鸭嘴龙科以及衍化鸭嘴龙形态类的类群,年代从桑托期一直到马期末,这表明这些较为基干的类群并没有很快的灭绝,而是伴随着衍化的两大亚科直到KT大灭绝,如果存在明显的地层偏差,那么在未来可能还会发现更多种类的基干鸭嘴龙科。

最后,增大鸭嘴龙亚科早期谱系的理解将有助于理解衍化鸭嘴龙类的形态衍化。简单来说,上颌外翼骨架的优先扩张可能导致了颌内收肌的强化,增强了研磨植物的能力;随后上颌齿排强化,变得特化于咀嚼植物;最后颧骨关节也会发生改进,进而增强头骨灵活性。以各种鸭嘴龙类为例:短冠龙族的颧骨关节面比女巫龙更加窄短,这可能反应了上颌颧骨关节的改变,进而头骨运动发生改变以进行更加活跃的咀嚼运动。

一分为二的三角区龙

普氏三角区龙(Trigonosaurus pricei)是生存于晚白垩世的一种泰坦巨龙类,它的化石出土于塞拉达加尔加组(Serra da Galga Formation),与布氏巴鲁巨龙(Baurutitan britoi)还有里氏乌贝拉巴巨龙(Uberabatitan ribeiroi)共存,但在11月15号《PeerJ》刊登的论文上,来自巴西和阿根廷的科学家对它的有效性提出了质疑。

它们研究了出土于塞拉达加尔加组BR-262化石点的泰坦巨龙类化石,这些化石包含椎骨、肩带、肋骨等一系列部位,可能来自一个个体。

经过比对,他们发现:BR-262化石点的泰坦巨龙类与乌贝拉巴巨龙完全不同,但是与巴鲁巨龙以及三角区龙的正模都有着包括二者自有衍征在内的相当多的相似之处例如与三角区龙类似的拥有低矮神经棘和凹陷腹侧边缘的拉长中段颈椎以及与巴鲁巨龙类似的尾椎人字骨。

由于巴鲁巨龙以及三角区龙正模可对比的部位仅有一枚荐椎,且三角区龙副模MCT 1719-R(10块前中段尾椎)被归入三角区龙的理由并不可靠,因此无法对二者进行直接的比对,但随着BR-262化石点泰坦巨龙类的描述,科学家发现二者的正模与BR-262的标本在解剖学上是相容的,因此二者很可能是同一物种,考虑到三角区龙命名的更晚,所以保留了巴鲁巨龙这个名称。同时,三角区龙的副模也因为存在独立的鉴别特征,而被建立为新属——异尾凯伊拉龙(Caieiria allocaudata)。

凯伊拉龙前段尾椎的横突十分粗壮发达,并且有纵深的后关节突中央横突关节窝。系统发育分析显示:它属于风神龙族(Aeolosaurini),与布拉瓦龙(Bravasaurus)做姊妹演化支。这也是风神龙族在晚白垩世巴鲁盆地占据主导地位的另一证据。

保留了消化道的驰龙类

11月19号,期刊《Scientific Reports》刊登了中国和意大利科学家对热河群新种驰龙类的研究。在研究中,他们命名了王氏达斡尔龙(Daurlong wangi),达斡尔龙生存于早白垩世的中国内蒙古,化石出土于龙江组(Longjiang Formation),正模标本IMMNH-PV00731是几乎完整的骨架。

达斡尔龙属于驰龙科,体长约为1.5米,它拥有非常发达的上颌窝,中部的上颌大牙十分明显,相比于热河群的其它驰龙类例如振元龙,它的股骨/胫骨比例更大。羽毛从头骨眶后部开始,一直延伸到尾巴,证明背部羽毛的存在。系统发育分析显示:它与振元龙呈姊妹演化支,比较靠近真驰龙类。

在达斡尔龙腹部靠近尾巴一侧保存了疑似消化系统的痕迹,它与棒爪龙(Scipionyx)保存的肠道软组织痕迹十分类似,表明这很有可能也是肠道,科学家解释道:由于胃的酸性环境要明显大于肠道,所以肠道留下矿化痕迹的可能性要更高。达斡尔龙与棒爪龙有着类似的肠道位置,表明非鸟兽脚类,至少是非鸟虚骨龙类可能有着相对比较保守、无较大差异的消化系统,而鸟类则将这种消化系统进一步改善创新,使其与非鸟虚骨龙类有着一定的差距。

最后,中华龙鸟标本NIGP 127587保存的卵状结构被认为可能也是肠道软组织,可能来自十二指肠部位。而如果它是肠道,那么它的生长状态就需要再度评估,科学家认为:它并非是以前论文所叙述的成年个体,而更可能是个未成熟的个体。

神秘的宽头凹齿龙

11月23号,在期刊《Journal of Vertebrate Paleontology》上,来自德国、罗马尼亚等国的学者描述了一个全新的凹齿龙类物种——宽头特兰西瓦尼亚龙(Transylvanosaurus platycephalus)。特兰西瓦尼亚龙生存于晚白垩世的罗马尼亚,化石出土于哈采格盆地(Hațeg Basin),正模标本LPB (FGGUB) R.2070包含部分脑颅和额骨。

特兰西瓦尼亚龙独特的特征是宽阔的额骨,表明它可能拥有较宽的头颅;额骨上面有着一条位于前侧发育良好的横向嵴,枕骨旁突明显向两侧延伸。系统发育分析显示:它属于凹齿龙科(Rhabdodontidae),它也是除了查摩西斯龙(Zalmoxes)以外第二个出土于哈采格盆地的凹齿龙科物种,二者的头骨存在显著的形态差异,它们可能基于头骨的差异来区分食性和生态位。

曾经科学家认为:凹齿龙科在欧洲的分布呈现很明显的东西差异:欧洲西部以凹齿龙(Rhabdodon)为代表,东部的代表物种是查摩西斯龙和栅齿龙(Mochlodon)。这两个支系自被地理环境分隔开后便几乎不存在交流,但特兰西瓦尼亚龙的发现却改变了这一观点,它拥有许多与西部支系相同的特征,而相同的特征却没有在查摩西斯龙中发现,或许表明所谓的“东西部支系”并不成立,亦或是在两个支系形成后,二者仍然存在地理的交流。总之,目前凹齿龙类在晚白垩世欧洲的演化路径依旧十分模糊,但很明显,它比我们认为的更加复杂。

惧龙的过渡物种

11月25号,在期刊《PeerJ》上,来自美国的科学家命名了惧龙属的第三个种——威氏惧龙(Daspletosaurus wilsoni)。威氏惧龙生存于晚白垩世的美国,化石出土于朱迪斯河组(Judith River Formation),正模标本BDM 107包含部分头骨和下颌,以及未清理完成的颅后骨骼。威氏惧龙与其它两种惧龙最明显的差距是前后长上下短的椭圆形夹板骨舌骨窝。

威氏惧龙有着很明显的过渡物种特征:相比于年代更早的模式种强健惧龙(Daspletosaurus torosus),威氏惧龙的泪骨角已经有了退化的趋势;但相比于年代更晚的霍氏惧龙(Daspletosaurus horneri),它的泪骨角仍然处于一个较为发达的水平。系统发育分析显示:惧龙族和霸王龙族并非是并列的关系,并且惧龙属可能是一个并系群,而威氏惧龙则夹在强健和霍氏之间属于中间类型。

不难发现:演化树中“惧龙属”的排列顺序与它们出现在地层里的顺序一致,事实上,科学家也认为三者存在一个很明显的递进关系。而尽管没有被囊括在系统发育分析当中,恐龙公园的未定种材料也与威氏惧龙存在不少相似之处,这或许表明二者有着十分亲近的演化关系,可能代表同一物种,或者是近亲物种,这点还需要未来更多的研究。

适应游泳的小型驰龙

12月1号,期刊《Communications Biology》刊登了由韩国、蒙古等国的科学家命名的新种恐龙,在研究中,他们命名了多齿游猎龙(Natovenator polydontus),游猎龙生存于晚白垩世的蒙古,化石出土于巴伦戈约特组(Baruungoyot Formation),正模标本MPC-D 102/114包含头骨和大部分躯干。

游猎龙属于哈兹卡盗龙亚科(Halszkaraptorinae),它拥有相当多的牙齿:前颌骨拥有13颗牙齿,而上颌骨和齿骨都有着23个齿槽;颈部弯曲,颈椎拉长,前段颈椎有由关节突形成的球状结构;肋骨明显后弯,类似于一些潜水的鸟类。系统发育分析显示它要比哈兹卡盗龙更衍化。

游猎龙拥有许多与其它水生动物一样的特化,例如与蛇颈龙类类似的前颌齿延迟替换,这可以使得它的牙齿可以继续生长;拥有与现代鸟类类似的长而弯曲的脖子,可能支持它潜水时的捕猎;而最重要的一点:它的肋骨朝向后外侧,这点与其它的陆生兽脚类形成了鲜明的对比,辅之以上下较扁的胸腔,可以为它提供桶装流线型的身材,辅助游泳。因此,游猎龙很可能是一种营水生半水生生活的恐龙,依赖前后肢驱动,并可能拥有不错的游泳能力。

第一种南美真甲龙类

去年的时候,科学家命名了智利的盖尾龙,证明了在冈瓦纳大陆存在一个名为副甲龙类的全新谱系。那么冈瓦纳大陆是否存在真甲龙类呢,答案当然是肯定的。12月1号,期刊《Journal of Systematic Palaeontology》刊登了阿根廷、西班牙等国学者对南美洲真甲龙类的研究。在研究中,他们命名了新物种携脊巴塔哥盾龙(Patagopelta cristata)。巴塔哥盾龙生存于晚白垩世的阿根廷,化石出土于艾伦组(Allen Formation),正模标本MPCA-SM-78是部分颈甲环,除了正模之外还包括了许多其它的标本。

巴塔哥盾龙属于结节龙科,它的体型很小,只有约2.2米,但对皮内成骨的骨组织研究证明它并不是一个未成年的个体。它拥有许多独特的特征:股骨上面有许多条非常发达的附着肌肉的嵴,颈甲环最中央的皮内成骨呈钝形、侧面的皮内成骨有非常厚重的愈合根部而最外侧的皮内成骨刺最突出。

系统发育分析显示:它属于结节龙亚科,嵌套在北美的类群当中。这表明它的祖先有可能在早白垩世晚期-晚白垩世早期期间通过陆桥来到南美洲;相比之下,副甲龙类可能是冈瓦纳大陆的原生物种。

最后,有关巴塔哥盾龙的体型为何如此小,科学家推测,它的小体型是与生俱来的,原因既可能是因为其祖先来到南美洲时就已经发生了矮化,也可能是晚白垩世南美频繁的海侵造成了其生存的环境时常成为孤岛,进而发生侏儒化。

热河群的第三种蜥脚类

12月9号,期刊《Cretaceous Research》公布了热河生物群的第三种蜥脚类,国内的科学家们命名了张氏瑞新龙(Ruixinia zhangi),瑞新龙生存于早白垩世的中国辽宁,化石出土于义县组(Yixian Formation),标本ELDM EL-J009包含部分椎骨、肋骨、骨盆和后肢。它也是2022年最后一种被命名的非鸟恐龙。

瑞新龙属于多孔椎龙类(Somphospondyli),它是一种体型中等的蜥脚类,长约12米。它的尾部十分奇特,前段尾椎神经棘分叉,前缘有三角状的凸起,椎弓上有独特的沟状结构;第22与23尾椎有一个十分明显的分水岭,从第23尾椎开始尺寸变得很小;最远端的尾椎融合。

系统发育分析显示:它毫无疑问属于多孔椎龙类,但它是否属于泰坦巨龙类还需要进一步确定。瑞新龙是热河群的第三种已命名的蜥脚类,但研究发现:瑞新龙、东北巨龙(Dongbeititan)和辽宁巨龙(Liaoningtitan)三者在演化树上并不接近,前者在演化树中与力加布龙(Ligabuesaurus)呈姊妹演化支,而后者在研究中被认为接近宝天曼龙(Baotianmansaurus)和迪亚曼蒂纳龙(Diamantinasaurus)。这或许表明热河群的蜥脚类存在多个支系。最后,瑞新龙独特的尾部进一步证明亚洲的巨龙类存在着高度多样化的尾部结构,尽管我们还不清楚这些特殊的尾部会起到什么样的作用。

总体来说,今年统共命名了28种新种非鸟恐龙,兽脚类、蜥脚类和鸟臀目分别占了10种、10种和8种;其中命名数量最多的国家是阿根廷,中国和美国并列第二;所有的命名恐龙中,有足足19种生存于晚白垩世。

今年的非鸟恐龙总结到这里就结束了,相比于去年,今年命名的非鸟恐龙数量要少了不少,但这丝毫不阻碍各种新种恐龙大放异彩,在未来,相信会有更多的非鸟恐龙公之于众,为我们这些古生物爱好者带来更多的盛宴。