续 袭色目和重色目(下)

(续)

昙花院殿 圣秀尼宫

圣秀尼宫之父是后奈良天皇(在位1526~1557)(1496~1557),母亲是广桥国子。

┃

天文21年8月8日(ユリウス暦:1552年8月27日)生。

┃

天文22(1553)年足利義晴猶子。

┃

元和9年9月25日(1623年11月17日)薨) https://geocity1.com/okugesan_com/gonara.htm https://kotobank.jp/word/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%9B%BD%E5%AD%90-1105919

圣秀尼宫之父是后奈良天皇(在位1526~1557)(1496~1557),母亲是广桥国子。

https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1110

後奈良天皇 ごならてんのう 1497*−1557 戦国時代,第105代天皇。在位1526-57。明応5年12月23日生まれ。後柏原(ごかしわばら)天皇の第2皇子。母は藤原藤子(豊楽(ぶらく)門院)。父の死により皇位をつぐ。戦乱がつづいて国はみだれ,皇室財政も逼迫(ひっぱく)していたので,即位式は践祚(せんそ)の10年後におこなわれた。天文(てんぶん)9年悪疫流行の終息をいのって,般若心経を書写して諸国の一宮(いちのみや)に奉納した。在位中にポルトガルによって鉄砲がつたえられ,宣教師ザビエルが渡来した。弘治(こうじ)3年9月5日死去。62歳。墓所は深草北陵(ふかくさのきたのみささぎ)(京都市伏見区)。諱(いみな)は知仁(ともひと)。日記に「天聴集」。【格言など】しづたまきよろづを棄てぬ古(いにしへ)の道しある世にくりかへしてむ(「後奈良院御製集」)

https://ameblo.jp/benben840105/entry-12320877451.html

園国子(その くにこ、寛永元年(1624年)-延宝5年7月5日(1677年8月3日))は、江戸時代前期の女性。後水尾院の典侍で霊元天皇の国母。女院。院号は新広義門院(しんこうぎもんいん)。父は権大納言園基音(薨去後左大臣追贈)。母は丹波山家藩主谷衛友の娘。兄に准大臣園基福がいる。叔母の園光子(壬生院)も後水尾院の典侍だった。

28歳上の後水尾院に後宮として出仕し、寵愛を受けた。その後典侍となり、従三位に叙せられた。4皇子2皇女を産み、末子が霊元天皇となる。延宝5年(1677年)7月5日、国子が危篤となるに及んで霊元天皇は急遽これを准三宮に叙し院号を宣下して新広義門院とした。しかし同日中に薨去している。

国子の存在は出身家である園家に大きな栄華をもたらし、彼女の父である園基音には左大臣が追贈され、兄の園基福には異例の准大臣の位が与えられた。もともと園家は権中納言を極官とする下級公家だったが、これ以降の園家当主は早世した者を除き、全員が権大納言となっており、羽林家一の名門家となった。(参考文献:2017年8月24日付ウィキ参照)

母亲国子是以藤原真夏^51(藤原冬嗣^52之兄)为祖的日野家流^53分家的人。

51 http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/2244020.html#:~:text=%藤原 真夏 (ふじわら の まなつ)は、奈良時代から平安時代前期の公卿。

https://kotobank.jp/word/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%9C%9F%E5%A4%8F-1106434

774-830 平安時代前期の公卿(くぎょう)。宝亀(ほうき)5年生まれ。北家藤原内麻呂の長男。母は百済永継(くだらの-えいけい)。平城(へいぜい)天皇の近臣。大同(だいどう)4年(809)山陰道観察使,翌年参議となるが,薬子(くすこ)の変に連座して備中権守(びっちゅうのごんのかみ)に左遷された。のち従三位,刑部卿。天長7年10月16日死去。57歳。

https://rekishi.directory/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%9C%9F%E5%A4%8F

藤原真夏は今上天皇の直系祖先です。

DEFINITION

775826平安初期の廷臣。通称,閑院左大臣。嵯峨天皇の信頼厚く,蔵人頭くろうどのとう・右大臣・左大臣を歴任,「弘仁格」「内裏式」を撰修。施薬院・勧学院を設置した。娘順子は文徳天皇の生母。 https://kotobank.jp/word/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%86%AC%E5%97%A3-124690

日野家 - Japanese Wiki Corpus

www.japanese-wiki-corpus.org/jp/family/日野家.html

作为后奈良天皇的第七位女儿,圣秀尼宫出生。

这时代在“室町时代的衣装”的“应仁之乱^54后的金钱、社会情况”中详细记载,悲惨的世界时代(时候)。室町将军、管领从京都逃出,随着变化,治安恶化。

遅れをとった細川勝元だが参戦を決意し、赤松政則に播磨を攻めさせるなど地方において反撃を開始。5月には室町御所を奪い返すことに成功した(以降、山名派は御所西側の持豊邸を拠点としたため西軍、細川派は東軍と称された)。

両者は激しく争ったため京都の町は灰塵に帰し、地方でも争いが繰り広げられが決着はつかず膠着状態に陥った。

1473年(文明五年)、勝元と持豊が相次いで亡くなると厭戦気分が広がり、持豊の外孫でもある政元が細川氏を継いで、細川氏・山名氏の間には和睦が成立したが、残りの武将はなおも対立を続けた。

同年、義尚に将軍職が第九代将軍となると、将軍の母日野富子の指導によって幕府の機能の回復が進み、1476年(文明八年)には足利義視とも和睦が成立した。

さらに1477年(文明九年)、畠山義就が山城を退去し、大内政弘や土岐成頼も引き上げたため西軍は解体して、京都での戦闘は終わりを告げた。しかし、政長と義就の小競り合いは続き、幕府の権威は大きく失墜した。

稍微有力,拥有财力的是,压制堺港的细川氏军 团^55、压制博多港的大内氏^56军 团、今川氏^57军 团、后北条氏^58军 团等通称 战国大名。

https://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/huckbeinboxer/hosokawa.html

細川家 家臣団 細川政元 (?~1507年) 細川勝元の子。管領。明応二年、足利義澄を十一代将軍に擁立。永正四年、香西元近らに殺害される。

https://sanbongi.info/hosokawashi-3534

細川勝元の子・細川政元は第10代将軍・足利義稙と対立、これを廃して義政の養子の足利義澄を第11代将軍にしました。

https://kotobank.jp/word/細川氏-133254

ほそかわうじ【細川氏】(1)室町時代の守護大名(図1)。足利氏の祖である清和源氏源義康の次男義清から出た。義清の孫義季のとき,本家の三河守護足利義氏に従って下野から三河に移り,細川(現,岡崎市北部)の地を本拠とし,細川氏を称した。鎌倉期は所領も狭小で,足利氏の惣領的支配に従属する小領主にすぎなかった。元弘・建武の争乱に際し足利尊氏に従った細川一族は各地で戦功を挙げ,ことに1335年(建武2)の尊氏離反後は,俊氏の孫定禅らが四国,中国方面の軍勢催促に活躍,翌年尊氏の西下に当たり細川顕氏,和氏,定禅らは四国における足利方の再建をゆだねられ,以後同氏が四国に勢力を扶植する端緒となった。

https://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/huckbeinboxer/oouti.html

大内家 家臣団 大内一門 大内義興 (?~?) 左京大夫。永正四年、足利義稙を奉じて共に上洛。大永四年五月二十一日、安芸武田光和、厳島神社禰宜友田興藤を攻めるため岩国永興寺に着陣。自身は友田興藤の守る桜尾城方面を攻め、陶興房には武田光和の守る銀山城を攻めさせた。この合戦で嫡子義隆は初陣を果たしている。同年十月十日、桜尾城を攻め落とし、友田興藤を降伏させた。大永五年頃、毛利元就を再び臣従させる。享禄年間、大内軍は九州攻めを行った。この頃、尼子家中も塩谷興久の謀反によって毛利家への攻撃は出来ずにいた。そのため、毛利元就は近隣に進出し、勢力を拡大させた。天文五年、毛利元就は内乱を鎮圧した尼子晴久に敗れ、多くの領地を失った。そこで大内義興との関係を深めるため、嫡子隆元を大内家への人質に送った。子は義隆。

https://rekishiru.site/archives/12125

今川義元に仕えた武将たちの中で、特に活躍した名将といえば、三名あげられると思います。 1. 「太原崇孚雪斎」 2. 「岡部元信」 3. 「朝比奈泰朝」 それぞれ順番に解説してまいります。

https://www.weblio.jp/wkpja/content/今川氏_戦国駿河今川家の主要家臣(義元・氏真時代)

今川氏(いまがわし)は、武家・士族だった日本の氏族。清和源氏足利氏の支流であり、室町時代に駿河国・遠江国の守護大名となり、戦国時代に駿河・遠江国を支配する戦国大名に転化することに成功し、今川義元の代に三河国も支配して東海地方最大の戦国大名となったが、1560年の桶狭間の戦いで義元が敗死し、以降徳川氏・武田氏・後北条氏などの侵略を受けて衰退した[1]。江戸時代には子孫が高家としてわずかに家名を残し[1]、維新後士族となるも1887年に絶家[2]。

https://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/huckbeinboxer/imagawa.html

今川家 家臣団 今川氏親 (1471~1526年 54歳没) 今川義忠の子。龍王丸、紹僖。母は伊勢新九郎の姉、若しくは妹。文明三年生。文明八年(文明七年、十一年とする説もある)、塩買坂合戦で父義忠が討死した時、六歳であった。今川家中は氏親に家督を相続させようという派閥と、今川一族の小鹿範満に家督を継がせようという派閥に分かれた。幕府は氏親の家督相続を支持。範満の母は上杉氏の娘であり、今川家が関東側に加勢することを恐れたのだ。そして伊勢新九郎を駿河に下向させ、家督相続問題を調停するよう命じた。

https://kotobank.jp/word/今川氏-32206

今川氏【いまがわうじ】足利氏の一族。駿河(するが)を本拠とした東海地方第一の大名。範国のとき遠江(とおとうみ)・駿河両国の守護に任じられ,以後,駿河守護職を世襲。16世紀前半,氏親のとき遠江の斯波(しば)氏を下して守護大名から戦国大名へ転換。今川義元は三河(みかわ)を支配下に入れて最盛期を迎えた。しかし尾張桶狭間(おけはざま)の戦での義元敗死後は家運傾き,子孫はわずかに江戸幕府の高家(こうけ)として命脈を保った。→関連項目井伊氏|今切渡|大宮|蒲御厨|守護所|初倉荘

https://yaoyorozunihon.com/houjou-chigai-4688/

鎌倉時代の北条氏と戦国時代の相模の(小田原)後北条氏の違いを解説!家紋の違いや滅亡についても

https://sengoku-his.com/app.php/341

【家系図】後北条氏のルーツ、および北条五代の歴史まとめ

https://note.com/lively_nihon108/n/n91279db6a82b

戦国その2 関東の大鼠 後北条(伊勢北条氏)伊勢早雲・北条氏綱・北条氏康の家臣団と軍団

https://note.com/lively_nihon108/n/ndc7b8b4b7fa4

戦国その14 関東の覇王 後北条(伊勢北条家)氏政、氏直の家臣団と軍団

https://kotobank.jp/word/北条氏%28後北条氏%29-1591783

北条氏(後北条氏)ほうじょううじ 関東の戦国大名。鎌倉期の北条氏に対して俗に後北条(ごほうじょう)氏ともいう。室町幕府の政所(まんどころ)執事伊勢(いせ)氏の一族で、初め伊勢氏を称す。駿河(するが)の今川氏に仕えていた伊勢新九郎長氏(しんくろうながうじ)(早雲(そううん))は、1491年(延徳3)、堀越公方(ほりこしくぼう)を滅ぼして伊豆国(いずのくに)を掌握し、韮山(にらやま)城(静岡県伊豆の国市)に移って自立する。関東管領(かんれい)上杉氏の勢力と戦いつつ、1495年(明応4)小田原(おだわら)城(神奈川県小田原市)を攻略して相模(さがみ)に進出。1516年(永正13)には新井(あらい)城(同三浦市)に三浦氏を滅ぼして相模一国を制圧。次の氏綱(うじつな)のとき北条氏を名のり、小田原を本城として江戸、河越(かわごえ)(埼玉県川越市)を攻略し、武蔵(むさし)南半を支配下に置いた。

https://kotobank.jp/word/後北条氏-66018

ごほうじょううじ【後北条氏】伊勢宗瑞(俗称北条早雲)を始祖とし,氏綱,氏康,氏政,氏直と5代にわたり相模の小田原城を本拠として関東に雄飛した戦国大名(図)。早雲はその出自など多くがなぞにつつまれた人物であるが,1476年(文明8)に義忠没後の今川家内紛の調停役として歴史の舞台に登場した。やがて駿河の興国寺城主となり,91年(延徳3)には足利茶々丸を討って伊豆を平定し韮山城に移る。95年(明応4)小田原城に大森藤頼を攻めてこれを奪い,関東進出の第一歩をしるした。

https://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/huckbeinboxer/houzyou.html

後北条家 家臣団 伊勢盛時 (?~1519年) 後北条家家祖。伊勢盛定の次男。伊勢宗瑞。父盛定は幕府政所執事伊勢貞親の姉妹を娶り、幕府と今川家との取次役を務めた。後に今川義忠は伊勢盛定の娘を娶っているが、それはこうした関係によるものである。江戸時代の系図は宗瑞を伊勢貞親の一族とする物が多いが、明治以降になると出自不明な浪人が大名に成り上がったとする説が有力視されるようになった。

后奈良天皇即位之礼活动,践祚^59(就任天 皇)10年后,终于从除细川氏以外的战国大名那里筹集了活动费用。

59 https://okumiya-jinja.com/column/column28/

践祚(せんそ)…天皇陛下が三種の神器を継承し、皇位につかれること 即位…皇位につかれたことを国内外に宣明すること

根据今谷明氏,

http://classic.music.coocan.jp/_book/nihonshi/imatani.htm

今谷氏の研究歴を書いた自叙伝である。 中世奇人列伝 草思社。2001年11月。 法印尊長、京極為兼、雪村友梅、広義門院、願阿弥、足利義稙の6人を扱う。

据说即位之礼的费用大半是向 大内义隆 针对授予大宰大贰官位的礼金来维持的。

[おおうちよしたか]

15071551戦国時代の武将。周防を中心とする七か国の守護。義興の子。学芸を好み,山口に京文化を移植し,また明・朝鮮の文物を移入。大内版を開版。キリスト教布教を許す。家臣陶すえ晴賢に襲われ自刃。https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86-17848 大宰大弐[だざいのだいに]

大宰府の次官。親王が帥そつに任ぜられ,権帥ごんのそつがないときは,代わって府務を統率した。 https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%AE%B0%E5%A4%A7%E5%BC%90-560306

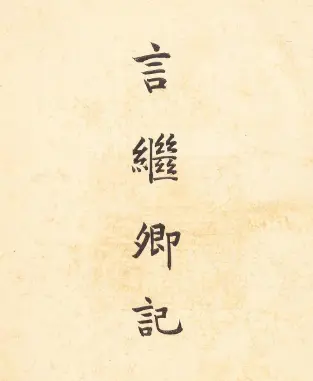

另外,在山科言继^60的“言继卿记^61”中,织田信秀^62(信长^63之父)也献金的情况。

没地: 尾張国(愛知県)

没日: 1552年3月27日

生地: 尾張国(愛知県)

誕生日: 1511年 https://rekisiru.com/10764#:~:text=% https://kotobank.jp/word/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%A7%80-40523

1534ー1582 戦国時代の武将。信秀の三男。1560年,今川義元を桶狭間おけはざまに破って勢威をつけ,以後諸群雄を攻め従え,73年将軍足利義昭を追放し室町幕府を滅亡させた。安土城を築いて全国統一に乗り出す。寺社など中世的権威を破壊する一方,貿易の奨励,楽市・楽座の設置など革新的諸事業を断行したが,雄図半ばで明智光秀の急襲を受け,本能寺で自刃。 https://kotobank.jp/word/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7-17785

那样的经济基础,所以女儿圣秀尼宫也被认为是相应的生活环境。

记载着圣秀尼宫,作为我们参考的京都大学附属图书馆藏,

平松文库记载了“昙花院宫饰抄”圣秀女王著 别名“昙花院殿装束抄”。

文末天文八年(1539年)霜月(农历11月)一日,此时她没有为尼。

她在1552年到1553年左右入院?(绝不是生病)。

不敢无视正确性,女王比各处刺耳优秀的圣秀尼宫我们随意。

只是,不幸的是,她的生卒年不明。

跟随,只能猜测,依据第七皇女,后奈良天皇至少30岁时作为女儿生于1526年。

随意的希望是,如果她和三条西实隆(1537年逝世)遭遇接近的话,就不会见面了...。

我们的ZIPANGU(日 本),她可能是日本最早的“女性服饰设计师”。

如果她假设是1526年出生的话,父亲即位之礼时是11岁。

在多感的时期,在眼前可以看到那华丽的活动,印在脑海里。

除了名目,即位之礼的综合制作人是三条西实隆,导演是山科言继等。

背负着这个时代的艺术家们。

三条西实隆是山科言继(1507~1579)之父,山科言纲^_^64(1286~1530)的乌帽子亲,

三条西实隆的儿子 三条西公条^65(1487~1553)是山科言继的乌帽子亲。

64 https://kotobank.jp/word/山科言綱-21888

山科言綱 (やましなときつな)生年月日:1486年4月1日 戦国時代の公卿 1530年没

https://www.weblio.jp/content/山科言綱

山科言綱 読み方:やましな ときつな 言国の男。権大納言従二位。享禄3年(1530)歿、45才。

三条西公条筆三首和歌懐紙 | Keio Object Hub: 慶應義塾

objecthub.keio.ac.jp/ja/object/880 https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%9D%A1%E8%A5%BF%E5%85%AC%E6%9D%A1-18105

观看了最高表演的圣秀尼宫,将那美妙的感动

我们ZIPANGU认为,她14岁,1539年留书“昙花院宫宮抄”。

本来的话,从青少年(16-19岁)到20岁左右合适?也许吧,如果设定为20岁的话

因为哥哥正亲町天皇(在位1557~1586)(1517~1593)的生日太近。

[おおぎまちてんのう]

15171593第一〇六代天皇(在位15601586)。名は方仁しげひと。後奈良天皇の第一皇子。毛利元就の献上金によって即位。織田信長・豊臣秀吉らの援助を受け,衰微していた皇室の回復に尽力。 https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E8%A6%AA%E7%94%BA%E5%A4%A9%E7%9A%87-17864

毕竟是第七皇女?即使母亲不一样,应该可以吧...。

她在写下来的时候,当然收到了实隆和言继的各种信息。

在“雅之世”中完成的衣装(十二单)之美,被简单明了地记载。

“满佐须计装束抄”据说抄写了那个。

镰仓后期时代的鹰司冬平的“后照念院殿装束抄”

https://kotobank.jp/word/鷹司冬平-1087388

鷹司冬平 たかつかさ-ふゆひら 1275-1327 鎌倉時代の公卿(くぎょう),歌人。

建治(けんじ)元年生まれ。鷹司基忠の子。正安(しょうあん)3年従一位。延慶4年,正和(しょうわ)4年,正中(しょうちゅう)元年と三たび関白となる。和歌は「新後撰和歌集」などにのせられている。後照念院関白とよばれる。嘉暦(かりゃく)2年1月19日死去。53歳。著作に「後照念院殿装束抄」,日記に「冬平公記」。 没年:嘉暦2.1.19(1327.2.11) 生年:建治1(1275)鎌倉末期の公卿。父は関白鷹司基忠。母は権中納言近衛経平の娘。弘安7(1284)年叙爵。乾元1(1302)年に左大臣,延慶1(1308)年に摂政,氏長者。以後みたび摂関の地位に昇る。後称念院摂政と称す。日記があるが大半は散逸した。

https://nakuyo-neuneu.com/keizu/101077001/#:~:text=%鷹司兼平~冬教の系図 鷹司兼平 (かねひら)【1228-1294】 摂政・関白・太政大臣。

https://www.weblio.jp/content/後照念院殿装束抄

後照念院殿装束抄 読み方:ノチノショウネンインデンショウゾクショウ(nochinoshounen’indenshouzokushou)分野 有職故実 年代 鎌倉後期 作者 鷹司冬平

足利义满时代的高仓永行的抄本。

13581408室町幕府三代将軍(在職13681394)。義詮よしあきらの子。号は鹿苑院殿。1378年室町殿造営。92年南北朝合一を成しとげ,有力守護大名を抑えて幕府権力を確立し,94年将軍職を義持に譲る。97年北山に金閣を建て,北山殿と呼ばれた。1401年明に入貢,貿易につとめた。勘合貿易(日明貿易) https://kotobank.jp/word/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E6%BA%80-14307

https://nakuyo-neuneu.com/keizu/102175008/#:~:text=% 高倉永行 (ながゆき)【? -1416】 参議。 母は藤原光綱(→ 藤原宗光の系図 )の娘とも。

https://kotobank.jp/word/高倉永行

高倉永行 たかくら-ながゆき ?-1416 南北朝-室町時代の公卿(くぎょう),有職家。高倉永季(ながすえ)の子。応永5年従三位,参議となる。翌年正三位にすすむが,出家。家職の衣紋(えもん)道を研究し,「法体装束抄」などをあらわした。「装束雑事抄」も永行の著作といわれる。歌人としても知られた。応永23年8月3日死去。法名は常永。

足利义政时代的一条兼良写的“女官饰抄”(不巧,这资料我方不明。原创)等等,

[あしかがよしまさ]

14351490室町幕府八代将軍(在職14491473)。義教よしのりの子。弟義視よしみを養子としたが翌年実子義尚よしひさが生まれ,将軍継嗣争いは応仁の乱の一因となった。73年将軍職を義尚に譲り,のち東山に銀閣を建立。宗教・芸術を愛好し,東山文化が栄える因をなした。東山殿。東山文化 https://kotobank.jp/word/足利義政

[いちじょうかねら] 〔かねよしとも〕14021481室町中期の政治家・学者。関白太政大臣。有職故実ゆうそくこじつ・古典に通じた当代随一の学者。著「花鳥余情」「古今集童蒙抄」「樵談治要しようだんちよう」「東斎随筆」「尺素往来せきそおうらい」など。

"かねよし" https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E5%85%BC%E8%89%AF-15356

https://www.weblio.jp/content/女官飾抄

女官飾抄 読み方:ニョウカンカザリショウ(nyoukankazarishou) 分野 有職故実 年代 室町中期~後期 作者 一条兼良

仔细看,根据那有职故实,重新注入她的感性,圣秀尼宫留下了充满原创茶的“昙花院殿装束抄”

“在此衷心感谢。

【四五言的个人空间-哔哩哔哩】https://b23.tv/A3cZdoV

【续 袭色目和重色目(上)-哔哩哔哩】https://b23.tv/FAA4kLm

【续 袭色目和重色目(中)-哔哩哔哩】https://b23.tv/vi1BpiV

*仅供参考

文、图 bing

http://www.bb.em-net.ne.jp/~maccafushigi/mac/9.htm 続 襲色目と重色目

https://kobun.weblio.jp/content/にやあらむ =…であろうか なりたち 断定の助動詞「なり」の連用形「に」+係助詞「や」+ラ変補助動詞「あり」の未然形+推量の助動詞「む」の連体形

https://www.weblio.jp/content/おばば お‐ばば【▽御祖=母/▽御▽婆】読み方:おばば 祖母または老年の女性を親しんでいう語。⇔おじじ。

https://www.weblio.jp/content/ニンマリ ニンマリ 別表記:にんまり 満足げに微笑むさま。内心で満ち足りている様子の表情。にんまり[副](スル)満足したときなどに、声を出さないで笑いを浮かべるさま。「思惑どおりに事が運んで—(と)する」