胶皮形变?乒乓球的旋转是怎样产生的

很少有其他一项运动,能够像乒乓球一样,将旋转这一特性发挥得如此淋漓尽致,精彩绝伦。正因为旋转的存在,带来了更激烈的对抗、更精彩的回合、更优美的弧线、更巧妙的落点和更多变的战术。旋转,大大提高了乒乓球运动的趣味性和观赏性。

旋转是充满魅力的艺术,更是乒乓球运动的精华,同时也是复杂深邃的。对旋转的理解,往往决定了一个运动员的水平上限,也体现了他对乒乓球运动本身的领悟。实践是认识的来源,专业运动员都需要多年打磨才能逐渐消化掌握,对于缺乏科学指导的业余爱好者而言,旋转,更是一道难以攻克的大关。物质是运动的,想要搞清旋转,就必须从事物的根源出发,首先就必须搞懂:

乒乓球的旋转是怎样产生的?

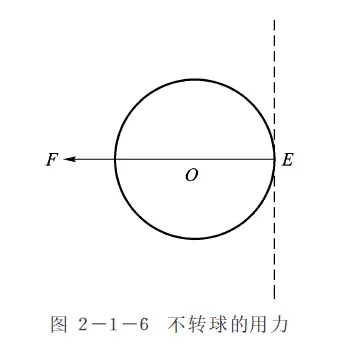

先做一个实验吧。假设我们在打球时,向正前方F发力(不能有一点点偏离),那么这个力量F就会穿过乒乓球最中间的球心O,使球向正前方飞行,这样打出的球不会产生任何旋转(现实情况下完全朝正前方基本不大可能,不过力量近似穿过球心,只会产生比较微弱的旋转,我们把转速低于20转/s的球称为不转球,把这种击球方式称为“平击”)。

现在,我们朝前上方F击球,那么这个力量就会偏离球心O,并产生力矩OL。根据力学原理,我们可以将这股力量分解为向前的撞击力【f】和向上的摩擦力【S】,向前的撞击力f为法向力,提供平动速度,使球向前飞行,我们称之为“撞击”;而向上的摩擦力为切向力,提供转动速度,使球产生上旋,这也就是我们常说的“摩擦”。

通过物理受力分析,我们可以很清楚地看到,击球时对球的作用力偏离球心所分解出的切向力(即摩擦力)是产生旋转的根本原因。

生活中也有许多相同的案例,这里拿我们小时候常玩的弹硬币来举例:

如果我们用手指去弹击硬币的正中心,硬币往往会被直挺挺地弹飞出去,根本转不起来,或者只是稍微转几圈就倒下去了。当我们想让硬币转得更厉害,就会选择在硬币的边缘部位朝右前方向用力去弹。值得注意的是,硬币会被弹飞一小段距离以后才开始旋转,关于这一要点在乒乓球的作用,在后面的文章会加以着重分析。

不过,即便在了解基本原理以后,相信大多数球友对产生旋转的原因仍旧一头雾水,那是因为我们并不是直接用手去接触球,而是要依赖手上的兵器——乒乓球拍,来完成整个击球动作。球拍这一介质的存在,使得力量的传导和转化变得更为复杂了。既然摩擦力是产生旋转的根本原因,那么,在什么样的情况下,球与球拍之间才会产生摩擦?

唐东阳教授做过一个实验,用一根细绳把一个乒乓球竖直悬吊在空中,同样也把球拍用测力计竖直悬吊在空中,并使它们互相接触:

1、当球拍静止不动时,测力计的读数等于球拍的重力;

2、当球没有对球拍施加压力,球拍均速向上运动时,测力计的读数还是等于球拍的重力。

这两种情况都说明球拍除了受到重力外,没有受到球拍对它的摩擦力,也就是说两者之间没有摩擦。

3、当在球的左边加以水平向右的压力,且匀速向上提拉球拍,这时我们看到,测力计的读数就大于球拍的重力了,说明球拍除了受到重力外,还受到竖直方向下的摩擦力,球拍和球之间出现了摩擦。

球拍和球只有接触,但两者之间没有切向运动或运动趋势,球拍和球之间没有摩擦是很容易理解的,但是球拍和球有了接触,也有切向相对运动或相对运动趋势,为什么也没有摩擦呢?原因是球拍和球之间没有压力,也没有形变。在第3种情况下就因为增加了水平方向的压力,导致球拍和球发生形变,从而出现了摩擦力。所以,在乒乓球运动中要制造出旋转,首先需要球拍和球的接触,其次还要使球拍和球之间有切向相对运动或运动趋势,最后,还必须有球拍或者球的形变。

这一实验,也侧面说明了球和球拍之间的摩擦力是静摩擦力而非滚动或滑动摩擦力。1983年 日本蝴蝶公司的山岗英树用每秒钟拍摄7000个画面的摄像机进行试验测得出:不管重打还是轻打,不管使用何种拍面,球拍和球接触的时间都是千分之一秒。那种认为球与球拍之间的摩擦是从球拍上沿滚动到下沿的摩擦无疑是错误。借助高速摄像机拍摄的画面,以最常使用的反胶为例,我们可以很清晰地观察球与球拍的力量作用瞬间:

可以观察到,接触瞬间,乒乓球左边的球拍形变小于乒乓球右边球拍的形变,因此右边的拍面形成小小的突起,形变不再对称,就像右边的球拍把球吃进去再吐出来一样,球就会受到向左上方的力量,这个力量会偏离球心。我们可以把这个力量分解为竖直向上的撞击力和水平向左的静摩擦力,这两股力量使球向上弹飞并绕轴顺时针旋转。

源视频地址

摩擦依赖于撞击又与其对立,平动是转动的基础,这也就是现代乒乓球训练都是从正手攻球开始的原因,同时,旋转的使用也归功于器材的进步。

乒乓球拍器材演化的历史,也是一部击球技术流变的历史。乒乓球拍诞生之初,使用的是与网球拍酷似的穿弦球拍,1890年,人们才开始使用羔皮纸贴成的空心球拍,这两种球拍对提高旋转都非常有限。20世纪初,人们开始使用木板拍,由于木板的硬度较大,形变很小,加之表面光滑(有点类似现在的砂板),因此不易制造旋转。1902年,英国运动员古德在木板拍上贴了一层薄薄的胶皮,并取得了全英乒乓球比赛的冠军,自此,胶皮颗粒拍开始流行起来,胶皮颗粒拍增加了球与球拍之间的摩擦力,提高了控球能力,各种技术打法迅速发展起来。在当时规则限定球网高而台子窄的情况下,削球成为主导技术。

1952年,日本选手佐藤博治首先使用8mm厚的海绵拍参加世乒赛,一举取得了男单冠军,由于使用了海绵拍,日本队还取得了男双、女双和女团的冠军。世界乒坛格局开始东移,传统沉闷的防守稳削打法逐渐被中远台积极进攻型,乒乓器材的革命推动了技术的革命,直到今天演化为弧圈和快攻相结合的打法。

现在,看着手中的球拍,你应该明白旋转产生的原因了吧?