我观猴戏(六)

之前介绍过很多北派猴戏名家,杨小楼,李万春,李小春,董文华,这都是京剧界的一代人杰。如果编一个梨园小史,排一个老中青三代领军人物英雄榜,这爷几个一定能占上一个大版面,这都是行内公认毋庸置疑的事情。

当然,老说北派也应该没意思了。本来预计着把李少春写了,但我中途改了主意,想写点南派的名家。当然,人家也是艺术大家,是名副其实的,和北派比较不存在任何的高矮区别。这也就是我为什么要突然插进这么一位南派猴戏名家的原因。

南派猴戏,因为市场化平民化程度极深,所以与北派风格天差地别,偏重于“象形”,也就是我在第一章的时候反复提及的“人学猴”的形象。但是上海这个地方,十里洋场光怪陆离无奇不有。京剧界也是如此,本来是南派风光无限的地方,偏偏火了一个风格最不像南派的猴戏名家。但他的风格又和纯北派迥然不同。这种反差在最崇尚新奇噱头的上海京剧界也不得不说是很新鲜的。这位宗师,就是这次要说的最初的“南猴王”名号得主,也是我第一章就提到的名家:郑法祥。

郑法祥郑老,同样出身于梨园世家。不过他的世家和前面那些世家还不一样,他父亲和他最开始都是河北梆子武生出身,后来才一点点改成京剧的。说起来,河北梆子乃至河北省

对京剧的影响都是极大的,对京剧的形成和完善都不可小觑。就像荀慧生,就是河北梆子改的京剧。尤其是武戏方面,河北方面出身的人才不计其数。近代京剧史上武戏方面的高人,有一个算一个,都是河北省出身:杨小楼祖籍就是河北;南方武生泰斗盖叫天就是河北出身坐科,后来流落到天津又转到上海落脚的;李万春老的父亲号称“上海三利”的武花脸名家李永利也是河北梆子出身;就更不用说活神仙李少春的父亲,艺名“小达子”的河北梆子文武泰斗李桂春了。小达子这个名字现在在河北梆子界都是响当当的!只不过民国时期京剧吃香,李桂春才拼命想让儿子进如正统“京朝派”京剧的核心圈子而不让李少春沾手梆子戏来着。其实他本人京梆“两门抱”(指演员同时熟练学习掌握两种艺术形式的表演),两门都是顶级的。但囿于梆子演员的身份一直在两个剧种的夹缝里生存,也是为了吃饭。这个等正式讲到李少春时再细说。

郑法祥的父亲郑长泰(我们姑且叫他“老老郑先生”,因为这位在行里比杨小楼还高出一辈去!)就是这样一位河北梆子武生高手,人送美号“赛活猴”。早年走南闯北,见识丰富。专演河北梆子路数的猴戏。说起来梆子路数里有许多京剧不曾沾手的传统题材的好戏,是梆子门专有的。早年规矩严,门户观念很重。要求演员不许跨门,京剧演员不唱梆子,梆子演员不唱京剧;更为严格的是剧种内部也不能跨,本工是什么就唱什么,不能以此为生计,花旦不能动青衣,青衣不能动武旦(其实这也是有现实考量的:一来是同行得给同行留一碗饭吃。别的行当的名角要是这行唱熟了观众就都去捧他了,同行势必会吃亏;二来就是每一个行当每一个剧种都有练习的专门功法,跨门容易混淆,对追求纯粹艺术的老看客来说最不能容忍,这也是保证艺术纯净性。后世艺术门类大融合就没有那么多规矩了。所以才出了那么多会多门艺术形式的名家。)因此许多梆子班里的好戏是京剧观众不曾看见的。后来这种门户观念的打破还是要感谢市场被盘活带来的便利。上海就是这样一个地方。只要能看好戏,什么门户之见就只能搁一边去了。

郑长泰老人就是因为这种便利才在上海滩这个花花世界站稳了脚跟。所凭的就是两点:练功狠,戏码新。

“戏码新”就是说老老郑先生手里有很多不常见的私房戏,而且戏里还有很多只有自己才能动的私房绝活,比如:在《反西凉》里老老郑先生演马超就有一手活,坐在三张桌子架成的高台上放着的一把圈椅上。演到马超听闻父亲被曹操杀死后大惊失色时,老老郑先生就能以一个“昏厥”的样子,连人带椅子整个从三张桌子上翻跟头下来(身上还扎着大靠来着),用四个椅子腿同时平稳落地。而且为了表现马超昏倒身体僵直,椅子落地的同时会在扶手上用胳膊把自己吊空在椅子上腿还和椅子面平行!这就叫功夫,不服不行!!!这手连他儿子郑法祥老先生都不能完全复制。这就叫“一招鲜吃遍天”。要的就是“演戏必新,出手必绝”!吴桥有个“鬼手王”,出名几十年,靠的就是三门只有自己才能来且只有自己玩得好的绝技:缩骨功,三仙归洞,以及舌头穿针,老老郑先生也是如此。

“练功狠”那就纯粹是老老郑先生自己和自己较劲了。那个年代的梨园界,进宫当差的名角们日子尚且不好过,就更别说这些民间闲散艺人了。所以想要在行内站稳脚跟,有一碗好饭吃,就必须豁出命把自己的技艺磨练至至高境界。所以那个年代凡是能闯出名号的没一个囊膪全是绝顶高手。老老郑先生就是这样一个名副其实的“狠人”,平日里走路腿上必绑上两个装满铁砂的沙袋,这样一来走路就是随时的去练腿部力量,上了台去掉沙袋纵跳飞高的高度广度都是一般演员所不能及的,演戏时的脚步也是飞快。还有一个更绝的传说:相传老老郑先生练功,劈着大叉拿着大顶(就是倒立)就能练睡着了!而且还能持续下去动作。虽然有点玄,但也能看见这老一辈的功夫了。

说起来老老郑先生的走南闯北的经历可比他这个名震沪上几十年的儿子传奇的多得多。打河北省出来就是一段大书:当年老老郑先生在河北搭班演戏时赶上了“双国孝”,同治皇帝和皇后先后去世,民间断响器一百天,戏班不能唱戏。但演员还得吃饭,他们这些民间艺人日子很难过的,都是挣一天钱吃一天饭。这要是一百天不唱戏非饿死不可!幸亏老老郑先生还有一个身份:武师。我在二点五章说过,梨园武行向来有习武传统,老老郑先生就是其中的佼佼者。他的功夫是真能打死人的。于是就凑了一伙子梨园武行居然开了一家镖局!(这也算梨园传统了。老谭谭鑫培早年也是一身真功夫,没戏可唱就去镖局给人家当镖师去。这以后他演起和镖师有关的武生戏简直如鱼得水。因为那就是他的生活嘛!)由于人头熟,广交朋友,走南闯北名号响,所以镖局名声好。镖局这买卖,本来也不是靠打解决问题,绝大多数都是靠交流。梨园子弟也是江湖子弟,在这方面都是门清的。尽管镖局生意还不错。但他们的能耐到底是在戏上,所以双国孝刚开了口子他们就赶紧回去演戏了。谁知这演戏就演出一场大祸!

有一把老老郑先生和同行就在保定城一个叫洞阳宫的老道庙搭台唱戏,哥几个都被双国孝憋怪了,看见台底下看客乌泱乌泱的来的不少,也是被双国孝憋的不行。演员们都攒着一股劲打算使全力好好的给大家唱一台好戏。谁知这时候就出来不速之客了:场子里进来了一大帮旗营兵,就是绿营兵,都是旗人组成的武装组织。这帮大爷一天天正事不干,御敌无术扰民有方,吃着国家饷干着痞子事。他们一进来那场子里就别想有别人了。还抬着“大令”,就是老舍《茶馆》里描写的那样,大令相当于长官命令,抬着大令如同长官亲临,一切以大令名义下发的命令都相当于官长的亲手命令,包括杀人。所以这帮孙子借着这个东西横行霸道横吃横要。戏班子实在惹不起,但还要开戏吃饭,就央求这帮人别太过分。这帮孙子手眼朝天还管你那个!老老郑先生实在忍不了了,武人性子被激起来。就是想打架。但他知道自己手底下没准,打出人命就废了!所以就一直克制克制再克制。后来实在憋不住了,大吼一声,号召全戏班子抄家伙跟这帮孙子打!而这帮孙子平时安逸惯了,这一看戏班子要跟自己械斗一个个都怵了。趁热打铁戏班子三下五除二就把他们全打跑了,还让他们撂下一条人命!

这一打可就打出了大祸了。这帮人打不过人家还告不过人家吗?于是就把戏班子告上了保定府。这事纯粹就怨旗营兵找茬,保定知府是清楚的,加上知府也是汉官,早看不惯这帮孙子横行霸道了。正好老老郑先生侠肝义胆,替全戏班扛了这个麻雷子,自告奋勇上保定府顶缸。保定府看郑先生一表人才一股英气舍不得定他罪,就叫他先在府台宅子里躲一段时间,风头一过就把他放了,但事情闹得太大,保定府是待不住了。老老郑先生就先上天津在徒弟赵广顺那躲了一段时间(记住这位赵广顺,后面牵扯到有关郑家的一段公案和赵老先生有极大的关系)。后来就兵发上海,带着徒弟陈丽卿姚桂喜躲灾去了。(这个陈丽卿主工还是花旦,就这花旦的活也是老老郑先生的亲授,你就知道老老郑先生有多牛了!)

到了上海他们爷们儿投身在咏霓茶园,靠在京剧“后三鼎甲”之一,和谭鑫培同等名号的汪桂芬的班子里。一开始人家主要接的是陈丽卿,因为当年旦角吃香,而且陈丽卿确实有能耐。班主还给他取了个“佛动心”的艺名。上海人好新鲜就全来看了。谁知第二天座儿就掉下来了。因为陈丽卿在保定府还算个“美人”,但一到上海进了这讲时髦的环境里,陈丽卿这一身旧行头老做派根本拢不住人。眼看着这下麻烦了,老板有点抓瞎。后来突然想到跟着陈丽卿的老老郑先生像个唱戏的(刚开始由于老老郑先生太低调了,又加上年纪太大,过于“不起眼”,别人都以为他这个师父是陈丽卿的跟包,还给他安排到放道具的杂物间住着了,真是闹了个大乌龙)就跟陈丽卿打听,想在他身上多少找点辙。知道老老郑先生是唱武生的,在北方猴戏是一绝。班主就抱着试试看的心叫他唱一出“送客戏”,贴名字就叫“赛活猴”!

什么叫“送客戏”?这个其实也是老年间的规矩。早先剧场秩序不是一般的乱套,干什么的都有。为了调整观众退场的秩序,就在最后一出“大轴戏”之后安排一出小戏来调剂。看客们要是愿意看就留下不愿意看就走人,这样观众就能慢慢退场而不至于出什么事。这出小戏就叫送客戏。这种一般都是戏班子的底包(比龙套演员高点有限的基本演员,是戏班里属于有他五八没他四十的存在,随时都能填充)或者没出科的学徒唱的。老老郑先生在北方可是赫赫有名,唱这个实在太跌份!但为了生计只能应下。而且本着镇住老板的意思,唱就不能唱俗了,一定得拿出看家本事来对付。选的戏码就是梆子猴戏名篇,后来又成为郑家看家的保留剧目《金刀阵》!

老老郑先生上海初次登台当天,就是这一天大轴戏刚完事,观众刚打算“起堂”离开时,老老郑先生就在后台来了一句“搭架子”(就是指一些戏开始在后台主角上场之前的白口,也叫内白。好的搭架子主角还没出场就能引得一片叫好。)一嗓子响彻云霄。有的观众就回头看了,等主角上场,已经成佛的孙悟空把蟒袍袖子往下一放,冲台下一个亮相,斗战胜佛的神威立马全显出来了!那些要走的观众都挪不动腿了,要看这出轻易见不到的《金刀阵》。就靠着这一出送客戏,老老郑先生在咏霓茶园一炮走红。观众就说:他一矬身,好像入地三尺!一方面老老郑先生能耐确实大,另一方面他真功夫傍身,一举一动都是抻筋拔骨,往上直冲九霄,向下入地九重!后来他儿子郑法祥老先生完美继承了这个家传特色,每一次演戏无不透露出武人特点,一站一立都特别在谱。

就因为这一个露面,老板看出老老郑先生实在不是小角色,于是一改之前的带搭不惜理的态度,满脸热情洋溢的对待老爷子,跟要咬人似的。戏都没唱完就把他铺盖卷打杂物间搬到账房去了。(过去戏班子规矩,只有搭班的头路好角才有资格住账房。)这回轮到老爷子占到主动权了,一定得有点“角脾气”,不然在那个年代容易让剧场方熊死!(那个年代开戏院的大多有黑势力背景。)借着这时候好好的恶心了一顿老板。不过这回到底是头路角的待遇,老板根本没理这茬,上来直接谈包银——半年二百四十块大洋,够可以的了。于是老老郑先生就此在南方算是扎住脚了。再后来他改投到南方当年有赫赫威名的“天仙茶园”,也有叫“老天仙”的,前面谈到南派京剧戏祖老三麻子王鸿寿时提到过,这个茶园当年出了无数开山祖级别的名角,无数名角也在这个戏院落脚成名。老老郑先生也不例外。从此郑家在南方算是有根据地了。后来郑家人无论怎么闯荡,上海都是他们最后扎根的地方。

我再额外说点关于他们家一点事,也很特别:

当年老老郑先生最开始坐科学戏的时候家中不同意,但没有亲近人做保戏班子根本不收,怕落下个“拐卖人口”的罪名。好在同乡有一位刘天仰老先生识文断字愿意出面给老老郑先生做保,老老郑先生感念刘先生恩情,见到刘先生乏嗣无后眼见着就要绝户,就叫自己的四个子女改姓刘传下刘家香火。其中有一位后来在上海天津梨园界大名鼎鼎,就是在刘立福金文声郭德纲的评书单口相声里都出现过的,天津八大奇案之一“枪毙刘汉臣”的主角文武老生名角刘汉臣。评书里说的有鼻子有眼的,说是麒麟童徒弟,大户人家出身家道中落无奈投身梨园行,其实人家本来是郑家人,郑法祥先生的亲兄弟。这事不会有假,因为都是自己家的事,郑法祥老先生明明白白在谈艺录说过。不过后来他和直隶总督办褚玉璞姨太太之间的风流事,乃至最后被褚玉璞下命令在天津让警察厅长厉大森秘密枪决的事都是真的了。刘立福先生解放前说这个怕惹出来麻烦还把刘汉臣改成“关汉臣”,贴名字贴成《名优奇冤》才敢往外说。评书里说过刘汉臣首次来津落脚接待的戏院管事赵广顺就是他亲生父亲的徒弟,这个是我前面提到过的,赵先生在刘汉臣遇到麻烦的时候还出了不少主意帮了大忙;另外郭德纲恩师金文声老先生同题材评书《刘汉臣》中提到过后来天津还出了一个“小刘汉臣”那个就和刘汉臣是两个人了。评书里还敷演说这个小刘汉臣是褚玉璞为了掩人耳目生攒出来的一个“复制品”。其实人家满不是那样,只是同名而已,也是天津的文武老生名家。解放后落脚在“建华京剧团”,就是前文书董文华大爷呆的那个团,还教了他不少东西,这算把前后串起来了。金老玩意好我佩服,但是嘴里说的东西可不能全信,还闹出不少笑话,这都是老书迷知道的事了。

这算和郑家有很大关系的一段公案,我觉着有必要放在这作为梨园史的一段补充就写下来了。说是啰嗦也好,有必要也好。愿意了解的可以仔细看看。

三言两语说说郑法祥老的父亲“赛活猴”郑长泰的传奇故事(哪是三言两语来着!)接下来该谈谈主角郑法祥老先生了。

说起郑法祥,可以说是清末民初南方梨园武行历史难得的完整见证人,他就是本“活字典”,从清末一直活到解放后很长时间才寿终正寝,其间广收门徒,还口述了兼有回忆录谈艺录两门功能的著作《谈悟空戏表演艺术》。不光传艺,还涉及了大量清末民初梨园武行的内部变动和大事件。咱们可以算算:按辈分上来说,他和杨小楼边上边下,但他的日子过得可比杨小楼苦多了。父亲早亡,就他一个带着寡妇老娘在南方艰难度日。南方梨园行最不好讨生活,而郑老先生的戏曲启蒙父亲只是做了第一阶段就撒手人寰,倒仓(即青春期变声)之后嗓子一字不出,成了众多戏班都嫌弃的“倒仓鬼”。一切的一切都只靠老先生自己闯荡。最开始翻跟头都没地方练没人托着,只能在大野地里一个人练,差点走了歪路。好在在汉口时遇见了梨园行的顶级武教头沈延臣老先生,这位爷可是南北京剧界抄跟头教头第一人,出身小荣椿科班,和杨小楼他们都是同学。给无数的武戏名角打下过基础,少说不下一千余人,“活神仙”李少春的跟头基本功都是他抄出来的。沈先生是郑老先生的第一位贵人,有他帮忙练跟头好歹能在台上挣口“跟头饭”吃了。

郑老先生本来就是武生的底子,只是嗓子不能出音儿而已,有了比较瓷实的跟头,在台上应应不说话或者话少唱少的武行角色还是可以的。不过这里要提点一下,“武行”这个名词可就跟我们前面说的武行不一样了。这个武行不是之前广义的含义,广义的武行指在梨园行只要沾上武活的就算;而在郑老闯荡的年代,这个“武行”就是狭义的意思了。他是指梨园行单独的一门行当。

很多人都知道如今梨园分四门大行当“生旦净丑”,知道多的还知道以前还分过“生旦净末丑”,但其实最早年间梨园分类极其细致,共有十行:生旦净末丑,副外武杂流。后来到了总归纳的时候就把性质相同的末行外行归进老生里,成了做功老生(又名衰派老生,区别于专注于唱的安工老生)或者老生行里的某些特定角色(如老仆人,穷苦老头子,这都是之前外行末行的活计。这里面还分昆曲班的叫法和京剧班的讲究,生末外三行在不同时期不同的剧种里一直难以区分界限。);副行则是各个行当的主要配角,行内称之为“二路角”,这个能否应得下要看演员能力到底在哪。但并不是说能力不够,大量配角的戏是只有专业这帮人才拿的下来的,现代称之为“硬配”,就像总在张艺谋电影里出现的倪大红老师,就属于张艺谋电影的硬配,有了他做配角给剧情做调剂就像画龙点睛一样就活起来了,戏曲更是如此。好多高手唱一辈子二路角都没演上头路角的戏,但是照样在行里有名望;有的二路角因为可以和多位不同行当的大量名角在戏里面配演熟知各个戏各个主角的演出诀窍,还能开门授徒,也照样熬成梨园界一代宗师!因为人家最开始也是专门属于一行的。融入前和融入后的区别就在于:之前在这行的只能钉死了在这行,之后一融入进去就可以随时从二路三路升成一路的“正式工种”了。

杂行简单来说就是“群众演员”,流行就是现在说的“龙套”,龙套这个名字也是从戏曲里来的,因为在戏曲里这行人都要穿“龙套衣”,衣服上描龙画凤故此得名。这两个一开始还不一样,杂行的演员多少有个专属角色,就属于“旗锣伞报,车船店脚”,有的还能捞上一句台词;流行的龙套可就惨了,台词也不是自己专属,也没有自己一个人上台的时候,绝大多岁属于“大帮哄”,因此这帮人都不是行内的专业人士,都是什么给棺材抬杠的,出殡队伍里充数抬纸人打幡打执事的,拉排子车的底层劳动人民。一到有戏的时候,有专门的“龙套头”负责把他们聚起来,应剧院方要求在台上表演。龙套头也不是什么人都能当的,必须熟悉每出戏固定的走位模式和场面调度,还得有人脉和剧场方能联系上。当然这两行最后都成了剧院自己的事了,也就都归成龙套,也不是专门一个行当。

最后说这个狭义武行,当年是专门的一个行当。只应下场面上沾武活的群众演员,翻跟头呀,对打什么的这都是武行的活计。也是另外一种程度上的龙套,属于“武龙套”,后来6又渐渐扩充,沾武活的配角也属于武行了;再后来就和广义的武行没什么区别了。因为所有专业“武行人”都被化进各个行当被吸收了起来。

在郑老闯荡的年代正属于武行的扩充完善时期,翻跟头什么的简单的舞台呈现方式已经不能满足于观众和戏曲发展的要求了。我之所以说郑法祥老先生是“活字典”就是因为他是这一整段历史的完整见证人。他个人的发展就是见证过程和梨园武行的转型发展史:从最底层的“跟头虫”开始熬起来,后来渐渐有了小角色,成了三路武生;再后来成了能演上主要配角的二路武生,在这个阶段是他的艺术发展关键期,因为他陪的主角的那都是比周信芳盖叫天还高出一辈的上海滩梨园界海派艺术奠基者开创人:像什么夏氏弟兄(夏月润夏月珊)、号称上海第一个做功老生的“小连生”潘月樵,最重要的就是人称“李老夫子”的第一代南方武生霸王、盖叫天的师父李春来。跟随着这些祖宗们演配角让郑老的艺术水准噌噌上了一大截,那真是一步一个脚印走上去的没有任何捷径;到最后他在上海滩大红大紫成了一门一户的开山祖师,创立郑派“悟空戏”表演体系并专业于此时他都四十岁了。原先继承父亲“赛活猴”的名号贴名字叫“小活猴”,三十五岁之后扎住脚跟也不用借父亲名号给自己扬名了,这真是名副其实的“三十年后看子敬父”,因为儿子的威望大,自然而然也会对这位父亲佩服不已。

郑老专属的猴戏与众不同,他极其忌讳说自己演孙悟空是“猴戏”,而自称为叫“悟空戏”、“大圣戏”,即使谈论别人演孙悟空的艺术时也是这么说的,就可见孙悟空在他老人家心目中的地位不仅仅是简简单单的一个谋生吃饭的演戏角色,而是提升到了“信仰”的一种层次。因为他们郑家家传了一出戏,是当今戏曲界极其罕见的孙悟空成佛之后的形象,即“斗战神佛”,这出戏就是我上面重点提及的《金刀阵》。为了这出戏的精致展现,他们郑家两代人倾注了一腔热血去钻研,终于呈现出了一个佛心神威、猿面伟身,“功成正果见如来”的孙佛爷的形象!并以这出戏里孙悟空给人的庄严感和神性为内核,围绕这个中心独创了一整套只属于郑法祥一个人专有的“郑派”体系,他所有“悟空戏”里孙悟空的坐卧站立处处有讲究,处处与常人不同,与其他名家不同,甚至于在整个梨园界给人的感受都不同。动作、亮相、棍式以及脸谱都是独一无二的。并且秉承郑家“演戏必绝”的传统在每一出悟空戏里都有绝技露演,尤以《金刀阵》为甚。这出戏是他们家艺术发展的起点,也是郑派艺术的集大成者。很多人都知道猴戏里属《闹天宫》为难点和艺术高峰,可见了《金刀阵》这出戏可就得让步了。当年郑老在最开始闯生活的时候父亲只教给他《泗州城》《借扇》几个孙悟空为配角的戏,除了《金刀阵》之外猴戏大戏一个没教,人家给他派戏都没法应下来。后来在戏班里遇见一位余姓鼓师以前在河北梆子班子里呆过,但不会打京剧的鼓很受人奚落。这俩倒霉蛋凑一起,都属于梆子同行,靠得近。余先生知道郑老先生不会《闹天宫》,问他会不会《金刀阵》,得到肯定答案之后说了这么一句:

“这出戏没什么,唱了《金刀阵》,《闹天宫》就跟假的一样!”

从这就知道打一开始《金刀阵》的艺术水准就已经是在相当一个境界了。后来这位余先生很仁义,知道《闹天宫》鼓点怎么打,就先给郑老把戏里的曲子教出来了。后来郑老又使尽办法把其余的文武场子学透串了起来,也成为郑派悟空戏的拿手绝活之一。

郑法祥的艺术特色特别明显,明显到你只要上眼一看就知道是他这一门的好戏,都不用细研究。要的就是这种“独一无二”的特色,才能在上海滩站的住脚。整套的表演技法分为四法(身手步棒)三功(做唱和跟头)一扮(郑派有专属的独特扮相)。这些都是从整个京剧整体的四功五法(唱念做打,手眼身法步)在他的悟空戏里的体现方式加以提炼加工而得出的总结性训练方式。个中当然有他的专有特色。都是吸取前人的精华,自己又在舞台实践中加以揣摩,又在生活中善于处处留心思考总结才有这么一套结果。也好在郑老多少有点文化,能有总结的底子在,(他父亲当年有个上大学的干儿子叫刘艺舟,想报答义父恩情就把郑法祥领到北京念书,谁知学到半路上刘艺舟参加革命党没法照看郑法祥就只能作罢。但郑老的文化水平在当年遍地都是幼儿失学的梨园行已经是大先生了。)否则说什么也总结不了这么清晰。很多梨园内部的教学方式粗暴野蛮,就是因为师傅徒弟文化水平都不高,只能口传心授,结果教着费劲学着更费劲,更有大量教学的错讹之处师傅都不清楚,徒弟就更不知道了,稀里糊涂教稀里糊涂学,好多好东西也因此没传下来。但有了文化教着学着就如鱼得水了。

郑老悟空戏如果要加以讨论,得先从他的扮相上下嘴:

当初为了这个独门的扮相,郑老可是费了大劲才修改成功的。最开始要从孙悟空“斗战胜佛”的样子入手,但是资料可不是一般的少。没办法,想从佛经里入手想办法,上宁波演出,听说小普陀玉佛寺藏有四十八部大藏经,就希望瞻仰瞻仰,谁知和尚也没个和尚样,就让他看个箱子,封皮都没让看。跟他理论他还一翻白眼说:“你们也想念大藏经?!”出家人这么窄眼皮子出此诳语,佛门广大竟难度这诚心之人!

没办法只好另想辙去,这之后又去了广州,听说当地大佛寺有斗战胜佛的塑像,这可太难得了!赶紧叫上同伴一起看看去。一看果真如此。还买一赠一,连成佛后唐僧的“旃檀圣佛”像都有!一看这斗战胜佛的塑像果真与众不同:一般孙悟空都是拿着金箍棒的“武相”,这个则是“头戴毗卢冠,身穿海青袍,披袈裟偏袒右臂在莲台上打坐”的佛爷相貌。这个样子轻易没处找去。而且这个孙悟空的脸也不一样:很多的孙悟空的脸膛都是类似于剪刀的那种桃形,就像前文书万春老的那种上宽下尖的样子;而这个雕像则是非常饱满的一个整桃形。郑老就按照这个拓下来的图片修改了自己的脸谱。

仅仅是这一个样子做底版远远不够,还要寻找更多的艺术形象去丰满完善这个舞台形象:后来郑老又打听到了福建可能有门路,就前后三次去了福建。这个路子其实很对了,因为福建有各种各样的祭祀信仰,其中很多地方都有专门信斗战胜佛的。有一次打听到了一个“齐天寺”专门供奉斗战胜佛,郑老马上马不停蹄的去瞻仰,在大殿里就看见这尊神像,这下子可算见了“真佛”了,郑老谈艺录是这样描述这尊斗战胜佛像的:这尊塑像与众不同,面上略呈猴形,浓眉巨目,口如大泽,头戴金冠,身着蟒服,足蹬青靴,腰悬宝剑,坐于太师椅上,右手端带,左手放于左膝,右腿抬起,脚作护裆状,挺拔威武,正气凛然,使人望而起敬。

为了揣摩这个形象的孙悟空,郑老以一种近乎“魔障”的态度来感受。在齐天寺,他请回来一尊斗战胜佛的佛像,日夜对他思考想象,就是为了希望能从中吸取到艺术灵感。拿斗战胜佛都当了“关老爷”了,天天得焚香磕头,他是对这个形象达到了极高的信仰程度。为了揣摩神性,他宁可不和妻子同房,独身一人像苦行僧一样苦苦思索,真是“不疯魔不成活”!琢磨艺术到了这个份上,早就不仅仅局限于舞台表演了,而更像是一种“灵魂的皈依”,因为斗战胜佛的神威感召,让郑老匍匐在佛爷脚下,就等着开悟的时刻来临。

郑老把总结提炼出来的孙大圣形象总结成了八句韵文,非常有意思:法体齐天(指身躯高大魁伟通天彻地。)、耳似清泉(泉即水,有无隙不入之性质,而且泉水清冽,引申为大圣耳听八方之通透。)、口如大泽(这是我最喜欢的一个性质。郑老的脸谱比别的门派猴戏脸谱的嘴大出好多,要左右裂开。虽说原著里描绘的是毛脸雷公嘴,但舞台形象要想描绘的威风大气就得在此做出改编,嘴要像湖泽一样宽广,以衬托孙悟空气势浩大,神威无处不至,像大湖大泽一样绵延数百里。“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”,要的就是这个感觉。)、目有火焰(孙悟空炼出了火眼金睛,洞察一切善恶真伪,这个就不能仅仅靠在脸谱眼窝眼皮上上金色那么处理,一定要有神,瞪一下就是直穿心灵!郑老书中所说“不要眨眼”,这个和别的路数的猴戏不同就在这,像北派都是关键时候通过快速眨眼表现火眼金睛神目如电,至于六老师那就眨得更肆无忌惮了!而郑法祥反其道而行之,以极静取代极动,更加深入人心。)。

这是前四句,后四句的要求则为:

跺足雷震:我之前反复提及,孙悟空是齐天大圣,后来又是斗战胜佛,一跺脚三十三天乱颤。不管原著描写多不堪,舞台形象都得美、大、帅!所以一跺脚就得如同雷震一样有份量,震破妖魔鬼怪的胆。

手握泰山:双手的所有动作必须要有“泰山压顶”之势,一拳一手都得积聚足够的力量才能打出来。他很忌讳别的派别那种“鸡爪”手势,因为郑老完全是仿照猩猩这一类大型灵长类动物设计的这一套东西。关于这一点,郑老在手的表现上像梅兰芳大师一样总结出了体系,简单来说就是“三掌二拳”,我之后会提及。

最后两句就是“一动一静,气宇不凡”,就是说孙悟空要威武如神,神威在台上要被铺盖的四面八方密不透风;但不仅仅如此,威是不够的,因为孙悟空毕竟有喜剧特色,要亦庄亦谐,可决不能俗了。最忌讳的就是“耍猴”的那种样子,到处窜来窜去的,不稳当,哪像个齐天大圣的模样!(不记名批评某位老师。)

郑老在悟空戏身法上的训练和表现上完全都是正宗的大武生范儿。曾经上海戏曲学校出身的两个唱丑角的“正”字科演员为了出国演出,应上级领导要求向郑法祥先生求教。郑老上来第一句就问:“唱过《挑华车》没有?唱过《恶虎村》没有?”得到否定答案后郑老摇摇头说他们学不了。《挑华车》是长靠武生扛鼎之作,而《恶虎村》则为短打武生诸戏魁首。没有这两出好戏的训练打底子,根本掌握不了这么高大威猛的孙悟空形象。但是情况特殊,赶鸭子上架,孙先生是学不了了,但另一位先生却特别重视郑法祥的悟空戏,视其如神!这位就是南方郑派特别关键的第二代传人陈正柱老先生,他是上图提及的名丑严庆谷的郑派悟空戏师傅。(改编自上海老辈名丑孙正阳采访录像。)

我在第一章就说过:郑老会功夫,这事是梨园行传统,更是郑家的家传门风使然。他老人家也是博采众长,不光在一个门户的真功夫上使劲,而是多方吸取,同时化进自己的艺术中。其中他最下心最使劲的一门功夫就莫过于形意拳,他把形意拳大气磅礴的劲头全部吸收进自己的悟空戏里,让外人一看就觉着:这不是台上摆摆花架子就完事了,而是他在台上每一拳每一脚招呼到人身上是真能干出个好歹来。

形意拳分五行十二形,这是基本的招式路数,但要随实战情况的变动而灵活多变。“五行”即五行拳,分劈崩钻炮横五式,暗合金木水火土五行相生相克之势而得名;而“十二形”则为前辈总结的十二种动物姿态在人身上的体现,分:龙、虎、猴、马,鼍,鸡,燕,鹞,蛇,鸟台(这个是生造出来的字,是基于拳师想象中动物姿态,读tai,阴平音),鹰,熊。其中有现实中的动物,也有想象中的神兽,总结之后提炼成一套体系。俗称“五禽六兽一条龙”,龙虎开头、鹰熊结尾。打起来声势浩大却又不失精细小巧之功。郑老将这一套东西学会之后,将五行十二形之势融会贯通揉进了自己的孙悟空塑造过程里。尤其是十二形,摘取这十二兽的形态内核以及特色,放在孙悟空一个人身上,让这个孙悟空的表演和其他人谁表演的都不一样!(我也是照资料描述写的,有关传武这事别在我这找茬,我也不清楚真假,但我倾向于是真的。)

这个舞台展示的体型就可以以八项概括,简单易懂:含胸,拔背,抱肩,躬腰,吸臀,拢胯,曲腿,藏裆。完全是一派武人的那种“雄赳赳气昂昂”的姿态。这几点里甚至有的和传统戏曲武生表演是相悖的。比如:含胸,藏裆,躬腰等,武生在舞台上要八面威风,挺胸抬头,动作要大开大合才会好看;但实战则不然,一定要在某些时候护住要害,而且必须时刻全神贯注,这样就可能牺牲了很多美感。郑老牛就牛在:他把这两点整合了起来,使台上的表演既有实战的武术内核,又有艺术的观赏价值。以形意拳为首的多重武术对郑老身姿的锻炼让他在舞台上真有“抻筋拔骨”的力量灌注在身上,美不胜收!

郑派悟空戏还有一个特点就是在腿上的功夫展示:郑老身高一米八往上,和杨小楼一样高大魁梧,这样的身高在梨园行不是籍籍无名就是一鸣惊人;而郑老则是一派武人气质,跟普通梨园子弟根本不是一个数量级的。走在大街上不像唱戏的,反倒像一个走镖的老武师,有气魄!而他老人家无论是在台上还是在生活中,都穿着一双薄底的靴子,靴腰有小腿的一半高,走起路来虎虎生风。配合他武人的气质更加威猛帅气,是中国最传统的那种对高大威猛的审美方式。这是他在腿上的下的第一重心血。

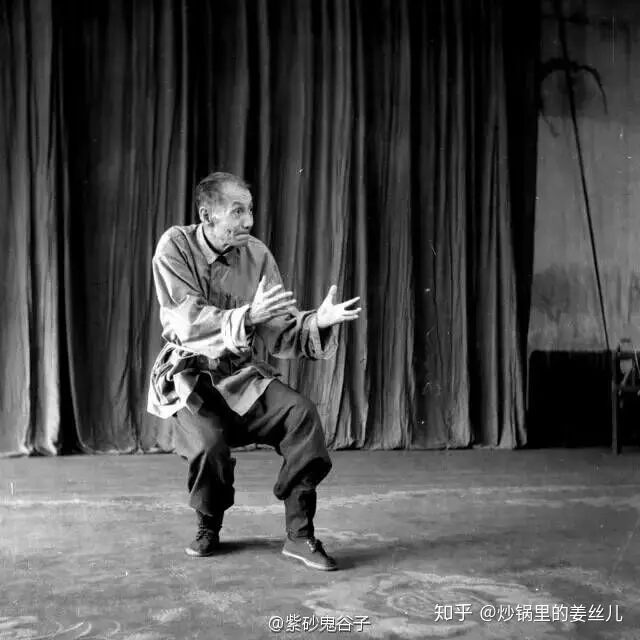

为了更好展示孙悟空形态,郑老还首创“登云步”“踏云步”两种腿部姿态。这两种都是一种动势,如果展现出来静态就是下图的模样:

这两种步伐就是为了表现孙悟空那种“闲踏三山闷逛五岳腾云驾雾”的宏大威猛。其实我认为某种程度上来说也是取材于形意拳功架,不信可以对比一下下图:

对比一下这两个是不是有相同之处?

还有就是郑老的三掌二拳,是指孙悟空的表演手势:

据我推测,这套手势也是从拳术中化进戏曲里的,戏曲行里的手势轻易不会这么苍劲。郑老是习武之人,手比一般人得大出一倍,骨头关节粗大,非他自己来不能有这种效果!

再说他的棒:

郑老的观点是这样认为的:齐眉为棍,过头为棒。像一般演员演孙悟空在舞台上使用的大多数都过不了脑袋。那种就叫“棍”,虽说是灵巧,花样也繁多,但终究衬托不出来齐天大圣的威风。《西游记》原文这样描述金箍棒:两头是两个金箍,中间乃一段乌铁,紧挨箍有镌成的一行字,唤作“如意金箍棒”,重一万三千五百斤。这种描述注定了这东西不是凡物,而是神器。要在舞台上出奇制胜就要与众不同!郑老就照着“棒”的样式找工匠真就做出来这么一根过头的大棒。就是途中的那样:

这根大棒将近两米,碗口粗细,比一米八的郑老还高出半个头去!由藤子编出来,之后上漆处理。两头涂上两尺长的金色,又重又粗,确实是够威风,够大气!但轻易没人能动的了。郑老一开始也说是“降他不住”,经过勤学苦练才终于把他练成和自己胳膊那么灵活的武器。就这根棒子,在全梨园界也能挂得上号。我所知道能和这根棒子相提并论的、同样也是可以在台上随意舞动的大型兵器(而不是摆造型而已)也就是当年大名鼎鼎的关外唐唐韵笙演关公用的那把青龙偃月刀了。那把刀才叫真正的“三亭冷艳锯”,使起来真是活脱脱关二爷在世!郑老也是,只要这棒子一舞起来,那就是孙大圣在世!威风凛凛杀气腾腾。

说说郑老列出的“跟头功”:郑老认为可以让孙悟空翻跟头,因为毕竟大圣也是猿猴出身,有点灵动是不犯忌的。但一定记住务必不能让大圣“脊梁沟落地”,不能在台上满地瞎摔胡动,左轱辘一下右拧巴一下。这么看着那就真是“小猢狲”了,哪叫什么“齐天大圣”?当然,和其他名家比这也是艺术的见解不同。我反复说过,这套动作是吸取大猩猩等巨型灵长类动物的动作设计出来的,演的就是“大气”,别的名家也一样可以小巧一点来着,只要观众爱看,这点区别算得了什么?

再来谈谈这出传奇大戏《金刀阵》:

作为郑老家传的名剧,郑老在这戏上下了极大的心血进行打磨,才传下来这么一个难得的珍品。呈现了全京剧界都少有的“斗战胜佛”的光辉形象。剧情其实很简单,可以和快板名篇《双锁山》连上:宋太祖三下南唐,手下女名将刘金定被妖道于洪伙同赤眉老祖和金翅大鹏鸟抓住,大鹏占了南极仙翁的昆仑山炼成“金刀大阵”压住刘金定。南极仙翁上斗战胜佛的永安宫求救,正好孙佛爷也算到刘金定有难,他和刘的师父黎山老母有交情就去帮忙,最后把大鹏打败,破了金刀阵救出刘金定。

在这出戏里,一是要看孙佛爷在开场时在圈椅上的“椅子功”,即指用椅子进行本身或者在椅子上窜蹦跳跃进行惊险表演。郑老年轻时也能像父亲一样带椅子翻跟头一起下来,惹得满堂彩。同时还要注意孙佛爷出场时那种“佛光普照”的气质;二一个就是在去往金刀阵孙悟空的行进过程中(行话称之为“走边”)所展示的身体姿态、亮相、动作、棒式等一系列的舞蹈动作,要“神完气足,登云踏雾,气贯长虹”,孙佛爷已经是斗战胜佛了,虽说是一身行者打扮,但是一定不能像取经时期那样,要大气。

三一个绝活其实很少再露演了,连严庆谷复原都把这条改了,不知道他是能力所限还是出于别的考量,这门绝活就叫“跳刀梯”。

“刀梯”即大鹏手里那把摆阵的“金刀”,刀全长约两米五,一个半人的高度,略呈三棱形。一棱开假刃,另外两侧刀脊安插木制横挡作为“梯板”,再加以各种装饰。表演者要把金刀竖起跳上金刀梯板,用自己身子带动刀梯不停跳动,一点一点跳上刀梯顶部。下部无任何弹性装置,亦无任何依靠物,全靠演员自己的超强平衡感和身体素质窜上窜下。这个就是用来表现嘲笑大鹏鸟的情节。

当然这些都是为了表现孙佛爷的神威和佛性。有两个姿势用来展现在合适不过:

两个姿态一个宝相庄严佛面慈悲,一个威风八面金光四射,都是个平常演出的孙悟空不一样的质感,极其漂亮潇洒!但是如果叫郑老自己来,那个也比不上他自己的神态:

最后说一下郑派的传承问题。

当年郑派悟空戏在南方红极一时,全上海唱猴戏的得有一半的“演技流”都学郑法祥这一门悟空戏的路数(另外一半的“技术流”玩花活招观众的都是学盖叫天张家的手艺。),虽说也是名家辈出吧,但能学到郑老十成功力的寥寥无几,几乎找不出来;解放后条件充裕,郑老也是年纪大演不动了,索性安下心来退出舞台专业授徒,还和人合作口述了对于郑派艺术至关重要的著作《谈悟空戏表演艺术》。这是一件跨时代的好事:多少梨园界的艺术精华就是因为从业者文化条件所限才没办法总结整理、分清条块结构往下传承。而这本书的出世起码能够保证传承中出什么样的问题,我们都能从这本书里窥得郑派艺术的大致全貌是什么样的,这就叫“传一盏灯,留一口气”,薪火相传绵绵不绝。(谁说新中国对京剧糟改来着,我就不信就老民国那臭熊样能做到这个地步?也就是现代一帮不知天高地厚的小崽子在那犯中二病来着。当然,特殊年代特殊情况得另算。)

到了新时代,由于各种原因吧,郑派艺术传承差点就出现了断代,幸亏这一辈出了严庆谷这么个唱文武大丑的串演郑派悟空戏,阴差阳错还成了这一代郑派中坚力量,真是够有造化的!

严庆谷的郑派戏是他打戏校坐科就开始学的,教他的就是上面提到过的,郑老的嫡传弟子陈正柱老先生。

严庆谷的郑派戏我都不知道怎么下嘴评价了:一方面:他也真是好样的!现在郑派戏式微的情况下他还能这么坚持复原排演传承郑派艺术的精华,能撒出整整一年功夫就专门在这下心(就是六老师最火的那个后面,老严同志也拼命在这方面宣传来着。如果不是那年六老师过于火都不正常了,说不准他费的这些功夫还真能还外行耳目里留下点印象。这已经相当不易了!)。就冲这点我必须得给他伸大拇哥!!!

但是,另一方面,他这个郑派戏身形多少有点不正。这个可是真没办法了。我前面重点提及:郑派本是大武生的活计,是威风八面的形象。而严庆谷本工是丑,讲究的是“缩小绵软巧”,诙谐中带着机灵,机灵里透着机警,某种程度上来说和大武生根本就是“平行线”。叫老严唱这个多少有点勉强。他郑派的孙悟空使用的劲头就像是硬“努”出来的,而且武丑和武生训练虽说有相同之处,但基本上是两门功。(他受上海的艾世菊孙正阳两位“文绉绉”的大丑演法浸润太久,弄的“丑不像丑武生不像武生”。但这是说他个人的艺术上的偏差,可能有人喜欢,因为我看本站有人在他视频里留弹幕夸来着,但我这看着不习惯,各走各路吧!)。而且郑派戏一个特色是什么?是要“真功夫傍身”的!没有那些传武的东西打底子根本找不到郑派神韵,这也是为什么郑派艺术传承这么费劲的原因。当今社会连传武都很难有真的了,就更遑论这一门“悟空戏”能有什么传承了。

不过总的来说,还是得感谢老严同志,给了我们这么好一个窗口去了解,我对他传承的不满也仅仅在把《金刀阵》戏路改了而已,但那个确实太难,出功太慢,这个不怨他。替祖师爷传道已经是大功了,他的徒弟,也是上海京剧院武丑中坚力量郝杰哥哥也传承下来,至于后面怎么样,自求多福吧!

最后的最后还得谈两句,是关于六老师的。

六老师父亲六龄童老先生当年为了设计绍剧猴戏,在众多海上名家里博采众长,主要是盖叫天张翼鹏的张家猴戏路数,但在郑法祥老先生这他也取了不少经,最明显的就是对“登云步”应用,又让章氏猴戏艺术上了一个台阶。这个也是我在看戏时无意中联想到的,觉着有点意义就写在这了。

算起来“六学狂欢”已经持续不少时间了,热度见冷但没见大幅度下降,六老师人性在某种程度上给我们的落差确实大,但绝没有那么不堪,我之前也是反复解释过。我想说的是:诸位也别光顾着批判六老师而被“六学家”稀里糊涂拐沟里了,那样可就真不舒服了!

(未完待续)

附:参考资料名录:

郑法祥口述,谈艺录《谈悟空戏表演艺术》

严庆谷《金刀阵》视频:AV3814460

翁国生《金刀阵》视频:AV31440117

严庆谷猴年上海虹桥机场贺岁短片::AV3776337

李仲轩口述,徐皓峰撰文:《逝去的武林》