安格隆:红天使 第五章

沙赫卡凝视着窗户。

窗外正在进行一场战争。规模不大,但他想要参与。极其地想。他能感觉到思绪在他的脑袋里转来转去,蚊虫在他头骨里嗡嗡作响,只有鲜血才能让它们消失。他呻吟着,用破损的指甲疯狂地抓着手背,窗户上有着裂纹。可除了防碎玻璃上的雪花图案外,什么也看不到。

他把头歪到另一侧,映入眼帘的是一张正在回望他的脸。

那是一张可悲的脸孔。苍白得像一具挂了一周的尸体,眼睛凹陷,耳朵和残存的嘴唇互相错位,嘴巴看起来像一个充满破碎牙齿的火山口。他的面孔扭曲了一下。

它也做出了同样扭曲的表情。

屠夫之钉在他的脑海中悸动。

“你想从我这里得到什么?”

这句话湿漉漉地从他的舌尖滑过。以连贯的顺序将它们说出花费了比他以往更多的意志。

破裂窗户上的脸因仇恨而扭曲。

他的头疼得更厉害了。

“到底是什么?”他喊道,把头撞在玻璃上。

防碎玻璃的碎片被他的前额磨成更小的碎片。疼痛划过他的脸,但与钉子的折磨相比,这算不了什么。有什么湿润的东西流进了他的眼里。他眨了眨眼,但它什么都没有,已经消失了,只是反射神经的一个把戏,他再次用头撞了玻璃。然后是第三次。第四次。

第五次。

他数不清到底有多少次,玻璃上的碎片图案每次都呈现出新的形状,直到他的视线开始旋转,感到头晕目眩——

他回过神时眨了眨眼。窗户上还映照着那张脸。它的额头上挂着一块撕裂的皮肤,鲜血顺着眉毛滴落,顺着脸颊流下。沙赫卡感到他那毫无神经的嘴唇上扬成一个非人的歪曲“U”形笑容。

在一种无法确认的理由中,他犹豫着用手指抚摸着他的额头。

他把手指伸开,看着它们。它们伤痕累累,肮脏不堪,其中半数的手指甲不见了,但其上并没有血迹。他又戳了戳脸上疼痛的地方,抓挠着,看着镜子里的脸疯狂地做着同样的事,鲜血顺着脸流下来。

他将双手摊开在身前,再次凝视着它们。

无血者沙赫卡——其他人就是这么称呼他的。

他低下头,再次靠在破碎的窗户上。窗户在随之颤抖着。防碎玻璃像骨折膝盖上的骨头碎片一样勉强粘合在一起。他甚至不在乎带来的痛楚。他漫长的一生充满了痛苦。再来这些许痛楚又算得了什么?

外面正在进行一场战争。

而他想要得到它。

在他脑海深处的某个地方,他觉得自己知道到底是为了什么在挣扎,但他的记忆是已经如同一面装满碎玻璃的破鼓。再无可能去探究里面的东西。除非你想撕裂伸入其中的手指。

理由什么的,不重要了。

而为了他自己,最好也别知道。

仅凭本能,当振动穿过玻璃进入他的头骨时,他就能解析这股振动的含义。是大气战斗机在头顶决斗。还有攻城火炮,在轰击着远处的东西。超重型装甲,正从他的窗下奔赴他看不见的战场。

沙赫卡凝视着窗户。

那张脸依然在回望着他。那是一张可悲的脸。苍白得像一具挂了一周的尸体,眼睛凹陷,耳朵和残存的嘴唇错位,嘴巴看起来像一个充满破碎牙齿的火山口。

他做出了个扭曲的表情。

‘Hnnng-nnng-nnng——’

又一次发作过去了。

这次的很温和。只不过像是把他的头浸在酸液里一样。还有吸气时,像将喷火器强行塞进鼻子并扣动扳机。他用手掌根拍打自己的头,速度缓慢但越来越用力,然后眨着眼睛,直到眼中的世界都在响动中恢复了一定正常。

他仍然在窗边,但这次是背对着窗户,他坐在地板上,背对着玻璃,看着吞世者的三大领主围着一张桌子争吵不休。他们的名字是戈尔斯、无缚者德拉克和托恩。

他现在想起来了。

直到大约一个小时前,这张桌子还属于托马林星球上的星界军部队司令部。德拉克站在那里,脚上踩着一只厚重的装甲靴子,而托恩则在来回踱步,戈尔斯站在那里,赤裸强壮的双臂交叉在胸甲上,同时紧皱着眉头。椅子或是被打碎用来钉死星界军的指挥人员,或者散落在角落里,供战士的侍从和家臣啃食或玩耍。

在一种冲动下,沙赫卡从地板上抬起头来。

有两个战士,他们的红色盔甲上镶嵌着白色钻石,正低头看着他。他们的眼睛被镜片遮挡,但沙赫卡还是能闻到他们的恐惧。

他觉得他们应该是他的部下。

他耸耸肩,看向别处。

“腐尸的走狗被打败了,”德拉克宣布道,靴子踩在桌子上,仿佛在宣布一位冠军重生到血与黄铜的领域。他的动力盔甲带有古老的印记,被锁链缠绕,仿佛即将举行海葬的棺木。

沙赫卡还记得,在很久以前,吞世者曾以这种方式角斗,就像他们的基因之父饱受苦难的童年时代的奴隶角斗士一样被锁在一起。

他使劲摇了摇头。

不,不。别去想起那些。

“我们已得到第一批头骨,但更多鲜血仍在等待我们去释放,”德拉克继续说道。

戈尔斯抿着嘴唇,带着疯狂的眼神摇了摇头。

沙赫卡不知道他还能不能说话了。他总是用咕哝声和尖锐的目光来交流。他穿着一件由动力盔甲和皮带组成的零碎背带,上面钉着尖刺,显得凶恶无比。鲜血顺着他的身体流下,从关节处源源不断地渗出。显然并非所有的尖刺都是向外延伸的。

第三位领主托恩,与其说是军阀,不如说更像是廷臣。一件黑色斗篷披在他深红色的战甲上,金色头环戴在他光秃秃的头上。 “为什么要这么着急?”他说。 “在最后的屠杀之前稍作延迟,我们就有时间将最后的俘虏献祭。”

戈尔斯再次咆哮,咬紧了牙关。

托恩则还以微笑。“小的伤口也能得到最多的放血。”

“现在就结束这个世界,”德拉克咆哮道,“那样我们仍然可以加入卡尔金世界的背誓者。”

“前提是科索拉克斯还在那里,”托恩说道。

沙赫卡觉得他知道这个名字。这让他想再次抓挠自己的脸,然后再忘记一遍。他不想要荣耀和熟悉的东西。他想出没于陌生的地方,被无名之物包围。这就是为什么他总是对自己的船员怒吼,把他们杀光直到甲板被染红,直到他们把他的船转向托马林星球,因为它与卡尔金世界的方向正好相反。

他对自己咆哮着,廷臣托恩继续说道。

“我船上的谋杀学者几天前就感觉到了他的亚空间转移波动。”

德拉克身体前倾。他的重量使桌子表面裂开裂纹,就像穿过薄薄的黑冰一样。 “我错过了卡迪亚的战斗并且未能赶上阿格里皮纳的毁灭。我不会再错过这次召唤了。”

戈尔斯发出沉思的咀嚼声,同时收紧了在巨大胸膛上的双臂。

“的确如此,”托恩同意道。“他曾称赞背誓者是第二个大掠夺者。”

德拉克朝桌子吐口水。 “阿巴顿从恐惧之眼里蹦出了十三次,每次都只是连滚带爬的逃回去。”他捶打着胸甲。“而我们一直在战斗。”

“这次不一样,”托恩轻声说道。“他分裂了银河系,让恐虐本尊得以直击泰拉。”

“然后又输了,”德拉克说道。“如果你对大掠夺者的才华如此着迷,就把那头长发剃成一个发髻,然后滚去加入黑色军团。把鲜血和颅骨留给真正的战士吧。”

托恩张开了双臂,黑色斗篷从他盔甲闪亮的深红色中翻滚,但最终什么也没说。

“我们现在就进攻,”德拉克咆哮道,似乎在回忆他们现在正在进行一场与他们开始的不同的争论,他将靴子放在桌子上作为杠杆,挺直了身子。 “托马林上的帝国军被打败了。只剩残兵败将。我的猎犬告诉我,他们已经让他们的战士放弃防御,而是跑去教堂祈祷。”

“那我很想知道屠杀这些已经放弃的人还有什么荣誉可言?”

“那就躲在我们后面,把这些光荣留给我。”

沙赫卡低下头,捏着鼻梁,因颅骨传来的剧痛而咆哮。

在争论什么?关于战斗?用语言?说出些听者伟大的名字,如背誓者、大掠夺者和恐虐,就好像他们是召唤力量的圣言的承载者。他们从不在乎谁在流血,谁在死去,或者谁点燃了短暂明亮的火焰只为片刻的欢愉。没有任何力量关心即将到来的战斗是否公平。沙赫卡变成现在这种……这个东西就公平吗?他选择了它吗?他有要过任何——

“哼。” 一行唾沫滑过他的嘴角,顺着下巴流下。他吐了出来,痛苦让他浑身颤栗。

战争不就是失败者甜蜜的遗忘和本应胜利者的被夺走的希望吗?它没有荣誉。没有荣耀。只有鲜血。

还有结束的承诺。

通常阻碍大脑连接交流功能钉子在今天发生了某种短路,这让他在痛苦中经历了某种顿悟。

无缚者德拉克真诚地想在今天结束这场冲突,并加入他认为正在其他地方发动的更伟大的战争。但他不愿投入比托恩更多的战士和机器,这会让他处于弱势的风险。而戈尔斯……戈尔斯,他想,是个傻瓜,众神最爱的类型。

他拍了拍自己的脑袋。打得更狠了。思想就像苍蝇。即使所有的窗户都只是半开着,他们还是挣扎着要独自飞出去。

他们都很可悲。

而无血者沙赫卡是最可悲的一个。

他抬起头。他刚刚与钉子的较近引起了人们的注意。 托恩看着桌子对面,骄傲地扬起下巴,噘起嘴唇,好像在嘲笑,或者只是在评价。无缚者德拉克像一个下巴上沾满鲜血的野兽人咆哮着。戈尔斯瞪着眼睛嚼着只有他自己知道是什么的东西。

“我们可以就此争论一整天,”托恩说道。“是时候听听无血者沙赫卡的想法了——”

无血者沙赫卡怎么想的?

这是一个问题。

他们觉得无血者沙赫卡自己知道自己想要什么吗?他怎么可能知道?

它随着时间变化。随着诸神的心情变化。而当钉子啃噬得厉害,而他的星际战士的自愈能力与之对抗尽可能将大脑复原时,那么清醒过来的沙赫卡并不总是像着那个已然不存在的沙赫卡那样口吐鲜血,尖叫着想要结束这一切。

那个无血者沙赫卡是怎么想的?

杀了他们,一个与他相同的愤怒的声音,它来自他的脑海。杀光他们杀光他们杀光他们杀光他们。

普莱宁·托恩。

奥菲什·戈尔斯。

还有德拉克,这个总爱用居高临下的目光直视自己的家伙。把他们都杀光。

沙赫卡想着他将如何从军阀的盔甲上撕下链子并用它勒死他,直到他的护喉护封裂开,然后他的气管塌陷。他的思绪想象着对方软骨的突然断裂而中止,头骨上的疼痛稍微减轻了一点。钉子像一剂熟悉的药物带来刺痛。一种沉闷愉快从畸形的感受神经向外辐射,在这宝贵的几个瞬间,他感到如释重负。然后是托恩,随着舒适的消退和痛苦的回归,他开始想起托恩。托恩。总是如此虔诚。沙赫卡会用他自己王冠的锯齿边缘将他斩首。使用锯齿这个过程给他带来的愉悦疼痛会从他的指关节一直传到他的肩膀。他会把戈尔斯留到最后。他会徒手掰开这蛮夷的肋骨板,撕开他,吃掉他的主心脏,然后留着次心脏让他多活一会儿,以便让他在愤怒中活上几秒钟。因为在这个银河之中,所有人都要对恐虐献上赞美。不管他们愿不愿意。

沙赫卡舔了舔嘴唇。肉卡在他的牙齿之间。他的舌头上有什么黏糊糊的东西。

无血者沙赫卡是怎么想的?

无血者沙赫卡是怎么想的——

“哼——嗯——哼。”

沙赫卡弯下腰,双手放在膝盖上结痂的盔甲上,吐出一大堆未消化的肉。

他现在是站立的。不记得是什么时候站起来的。在一张他不记得什么时候毁坏的桌子的木头和塑钢碎片中。

他眨了眨眼,环顾四周。

本有二十个吞世者和他一起在房间里。

现在都消失了。

而在他们出现和消失之间的某个时刻,墙壁被重新染成了红色。地板上是一片深红色的洪水。如果他是像戈尔斯一样赤脚的话,液体就会在他的脚趾间滑来滑去。甚至十三英尺高的天花板也被染上了涂层,偶尔会有乱七八糟的撕裂肢体或内脏会在檐口或石像鬼脖子上摇晃。

他发现了无缚者德拉克的深色装饰的盔甲,半埋在桌子残骸下面。红色的浆液从盔甲的接缝处渗出并凝固,像胶水一样粘在地板上。

就好像这位冠军在他的盔甲里被活活烤熟了,然后肉片从接缝处冒了出来。

“发生什么……?”

沙赫卡看着自己的双手。其中一个正紧紧抓住一顶沾满鲜血的金色皇冠,皇冠大到足以容纳一个超人类的脑袋。除此之外,他的双手和盔甲倒没什么变化。

他低下头看去。

而当他从肉泥中抬起靴子时,鲜血从碎裂的陶钢上滑落,就像雨水从涂油的床单上滑落一样。

这其中没有荣誉。没有荣耀。只有鲜血。

但如他所愿。

还有结束的承诺。

但如他所愿。

他猛烈地抓着他赤手空拳的手背,试图让它们流血,但徒劳无功,他转身面向窗户。那两个似乎一直和他在一起的战士,也没能幸免。他们的盔甲就像被巨兽撕开一样,四肢散落在地,就像被打开礼物的漂亮包装纸一样,就像一个孩子在为恐虐恶魔的拜访而做出的布置。破碎的窗户现在是红色的。看不到战区。再没有嘲讽的脸旁。

只有鲜血。

这一切他的嘴唇在此刻翘了起来,用力抓着自己的脸,就像在取火一样。诅咒是如此平常。在吞世者的队伍中,残破几乎是常态。只要有鲜血,他就可以继续忍耐下去。

“我要血……”他喃喃自语道,把头偏向一边,将一根手指伸进嘴里咬了下去。有点疼,但没那么疼。没有任何味道。他咬着它,咬破软骨,咬进骨头里,但它没有流血。

他的知觉角落里有什么东西在咆哮。

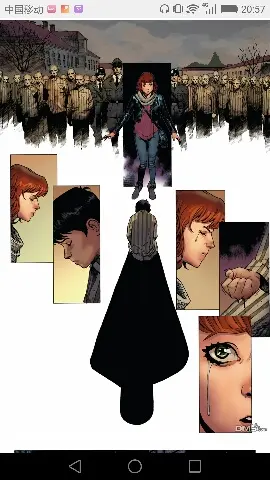

沙赫卡抬头看了一眼,嘴里含着毫无血色的手指,就像食尸鬼在咀嚼一条虫子,然后看到一名天使正越过破碎的桌子回望着他。

他认得它的脸。

那是一张他忘记次数最多的脸,一张他爱过又憎恨过的脸,那张曾经无视他,他用了万年都在逃避的脸。一名破碎的天使,但依旧是一名天使。

那是他自己的脸。或者该说它本该是。

天使露出生锈的剑型牙齿。它的眼睛如同坑坑洼洼的伤口,其中有着火山般的灵魂。一头深色的、电子长辫从它长长的、野兽般的头上吐出。它朝他咆哮,然后点了点头,说出的词语拍打着唇间的空气。

“跟上……”

这一切在沙赫卡眼中感觉都很正常。

门口传来一阵犹豫不决的咆哮声。

沙赫卡看向一旁,发现一对吞世者正站在他身边。外门开着,鲜血缓缓流出,流下楼梯。两名战士看着眼前的屠杀场,什么也没说,完全没有注意到从房间中央憎恨他们的天使。

在这一点上,沙赫卡也看不出有什么不对的地方。

‘战斗’,它说道。

“沙赫卡大人?”一名战士问道。

沙赫卡想知道他们属于哪个战帮。他们将灵魂献给了四大军阀中的哪一个。

不过他想这已经不重要了。

他们现在已经不会再争论了。

他张开柔软的嘴巴,拔出锯齿状的手指,露出破损的牙齿,面无血色地微笑着。钉子又开始抽痛了,疼痛像脉搏一样回到了他的头上,但他知道如何让它消失。

哪怕只是一小会儿。

“我跟随,”他说道,在他身后,他的天使满意地咆哮着。