【旧文回顾】上海“四大名旦”及其他(张古愚)

提起“上海四大名旦”,首先要介绍一下当年北京《顺天时报》举行“名旦评选”的情况。1927年北京顺天时报发起“名旦选举”,由观众投票,当时并未指定名额,选票就刊登在报纸的一角,选举人只要剪下选票,填上自己想选的旦角演员姓名就可以了。但选票上规定:被选的旦角演员,要以挂头牌的,而且要有自己小本戏的演员为限,因此当时的著名演员小翠花、王幼卿等都没有入选。选举结果,前六名旦角分别是:梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生、徐碧云、朱琴心。

徐碧云当时是因为《绿珠坠楼》一剧,红极一时的,他还由此得聘梅兰芳的妹妹为妻,因梅兰芳琴师徐兰沅是徐碧云的长兄,而徐兰沅又是梅兰芳的姨夫,后来徐碧云还代替梅兰芳与萧长华合作,在德商高亭唱片公司灌制了《苏三起解》唱片,由梅兰芳的整堂乐队为他伴奏,这张《苏三起解》唱片成为当时后辈学习梅派《苏三起解》的模本之一,销量很大。徐碧云的地位也从此巩固。

六大名旦当中的朱琴心,原是票友出身,曾拜在“老夫子”陈德霖门下,又向田桂凤学习花旦戏,下海后曾和丑角王长林、老生鲍吉祥一起傍着余叔岩到上海演出,他之所以当选,是得力于《陈圆圆》一剧,而且剧中吴三桂一角由杨小楼扮演。但不久朱因故缀演。

六位名旦只留下梅、程、荀、尚、徐五位。因此徐碧云曾以“五大名旦”为号召做商业演出。但也终因其他事故,不能立足北京,而远走外省,从此一蹶不振,造成了后来梅、程、荀、尚各树一帜的局面,也由此稳定了“四大名旦”在京剧史上的领袖地位。

至于上海的京剧四大名旦,则只是少数报人指定的结果,并未得到观众的认可,因此也没有产生什么大的影响。当时的结果是:赵君玉、刘筱衡、小杨月楼和黄玉麟(黄玉麟又名绿牡丹),这四人中除了小杨月楼曾在大舞台挑班演出过,其他三人均没有挑班的记录。其实当时上海的舞台上成名的旦角演员还是不少的,如冯子和、贾璧云、毛韵珂、芙蓉草、王兰芳、王灵珠、欧阳予倩等,每一位都是对上海的京剧发展以至于整个京剧界作出贡献的。我认为:要评选上海京剧的四大名旦,就必须评出对整个京剧界有着一定影响的旦角演员,很多人也认为只有冯子和、毛韵珂、欧阳予倩和小杨月楼具备这样的条件,可以当选上海京剧四大名旦。下面我们就这四位,给大家做一个简单的介绍。

冯子和,是花旦演员冯三喜的幼子。冯三喜是同治末年到上海搭班演戏的,从此也就落户上海了。他有七个子女,四个儿子,三个女儿,次子冯二狗,丑角演员,人称“第一怪”,学孙菊仙的唱腔,有几分相似之处,有传说,外商物克多唱片公司请孙菊仙灌唱片,未能如愿,就约冯二狗代录,然后印上孙菊仙的名字发行,可见他的唱腔相似程度。

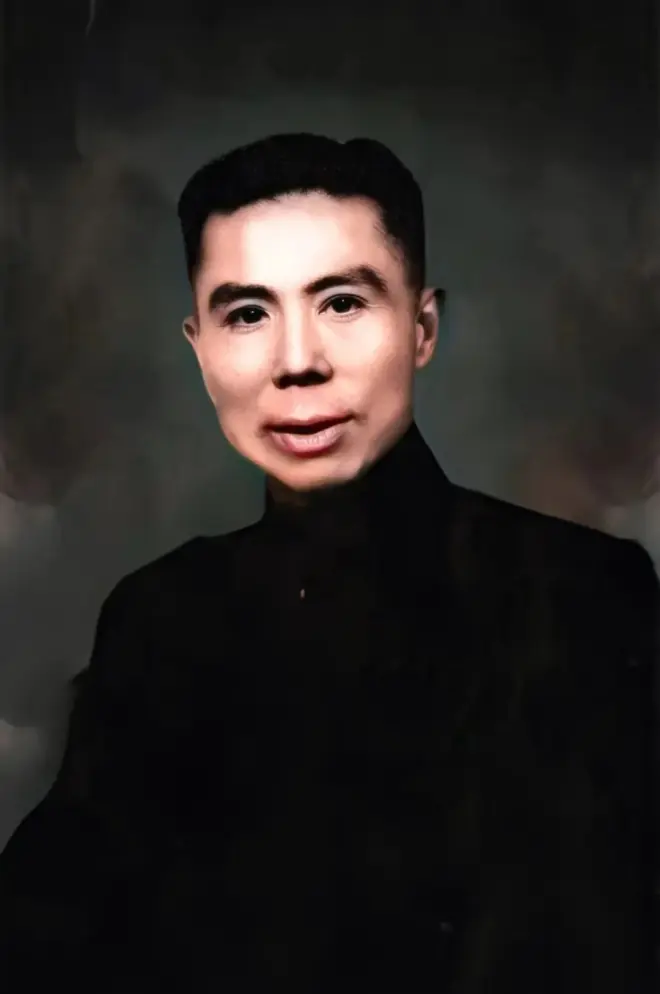

冯子和名旭,字旭初,拜夏月珊为师,因面目清秀,宜于学旦,取名“小子和”,跟随夏月珊外出演出,回到上海后,又被文人名士柳亚子、韩楚伧等赏识,极力推扬,还给他出了《春航集》。冯子和娶四盏灯(周泳棠)的妹妹为妻,冯进丹桂第一台演出,就是周泳棠的关系,因为当时周是后台老板。

冯子和是一个思想先进,易接受新鲜事物,受新潮流影响的演员,在演出实践中他力求改革,求变求新,是他改良了旦角的化妆技巧,采用日本水粉,画眼圈,贴片子,后来梅兰芳到上海演出,就第一个向冯学习了他的化妆技巧,由此才逐渐推广,形成了今天大家看到的旦角化妆形式。他还改良了京剧的服装,以前北京演出《拾玉镯》、《铁弓缘》、《梅龙镇》等花旦戏,是穿彩色缎绣花袄裤的,是不象一个贫家少女形象的,是冯子和首创了白竹布短衫裤,这身衣服穿在剧中人身上,即符合了人物身份又显得特别俏丽。

冯子和戏路很宽,他所演出的传统戏《花田错》、《打樱桃》、《胭脂虎》、《双摇会》都很讨巧。洋装戏《新茶花》和近代题材戏《空门贤媳》、《荆花泪》等也都能带动观众的感情。1915年——1916年,梅兰芳创编时装新戏《一缕麻》、《邓霞姑》、《宦海潮》等,都不同程度的受到冯的影响和启发。

冯子和的念白是韵白、京白、苏白三结合的,近乎口语,极具特色和亲和力。他还经常根据剧中人物的特点性格使用其他方言,他在《卖身投靠》一剧中饰演怀春少女倪阿凤,出场的四句上海浦东话念白:“我叫倪阿凤,阿妈来得凶。年纪十八岁,还没家主公。”就把人物的性格活灵活现的展现在观众面前,而且剧场效果极佳。

冯子和不仅是一个京剧的革新派,还是一位爱国艺人,他为反映当时政治腐败、民不聊生的现状,曾编演了《哀鸿遍地》一剧。“五四”运动在北京爆发后,上海伶界以冯子和与潘月樵为首,在亦舞台召开大会,通报北京情况,还当场组织了上海伶界救国十人团,上街传播爱国思想。

不幸的是冯子和30多岁的时候嗓子就坏了,为了生机只好改行,在津浦铁路局做了一名职员。晚年的冯子和曾经在上海卡尔登戏院演出,可终因年老且长期脱离舞台,而不能重现当年辉煌了。有一次他演出《打花鼓》,赵如泉、周信芳等力捧老友,还是不上座,有往事不堪回首之感。以前的戏曲舞台就是这样,不养老,不养小,演员的黄金时代是短暂的,冯子和在不到二十年的舞台生涯中,为京剧作出如此贡献,京剧史上,应该为他写上重重一笔的。冯有一子,是“通天教主”王瑶卿的弟子,著名剧作家陈墨香为他取名冯玉琤,长期在江苏省京剧院创作研究室工作。1988年,还重新加工改编了冯子和的名剧《红菱艳》,使其重现京剧舞台。

毛韵珂,是张国泰门徒,艺名七盏灯,学的是梆子花旦,出道后周游各地,可说到一处红一处。在上海京剧界中,毛韵珂可称全才,老生戏,孙菊仙的《逍遥津》、谭鑫培的《空城计》,他可以作为自己的打炮戏。花脸戏学郎德山,《牧虎关》唱得特别讨巧。小生学朱素云,《白门楼》、《辕门射戟》,南方第一份儿。老旦学汪桂芬,别有风格。他在新舞台演洋装戏《拿破仑》与《伽陵夫人》,前为花旦,后为老旦,演出并不生硬,绝不是话剧加唱。同业中称毛韵珂为首富,因毛一不好色,二不好赌,包银收入又丰,上海京剧界坐自备汽车,住自置洋房,毛韵珂第一位。他还当过大舞台老板。后因培养子女,中年辍演,不惜巨大代价请白玉昆与韩长宝,为他的儿子毛燕秋练功、教戏。燕秋学成后,他又化了三千多元钱为之制行头和把子,第一个码头汉口,在汉口红得发紫,谁知不到半年,就毁在女人和鸦片上。他的大女儿毛剑佩是王瑶卿弟子,因婚姻不自由自杀。晚年的毛韵珂把希望寄托在小女儿毛剑秋身上,由自己充小女儿傍角,于是老生、小生、丑角、彩旦、老旦都唱。1932年父女去汉口新市场大舞台演出,那时梅兰芳也在汉口法租界新记大舞台登台,毛韵珂为了女儿剑秋前途,就托著名剧评人张古愚说合求梅氏收他女儿为弟子。梅与毛当年在上海原为旧识,不过当时毛在上海很红,如今毛晚景堪怜,梅氏出于同情心,当时就对张古愚说:“后天夜里《四郎探母》,让剑秋演四夫人,你通知毛带女儿同来吧!”结果剑秋演四夫人,梅氏在后台看到,很满意,终于收毛剑秋为弟子。至今北京护国寺梅兰芳纪念馆内梅门弟子名单中,毛剑秋榜上有名,但毛剑秋并没有真正学过梅派戏。后来毛剑秋与王椿柏结婚。毛韵珂不久郁郁而殁。

欧阳予倩,是日本留学生,在日本就爱好唱京剧青衣戏,他的青衣戏曾与吴我尊一同研究,1909年与吴我尊在日本合演过《桑园会》。1907年在东京参加春柳社演话剧。回国后于1915年正式在上海春柳剧场(原名谋得利)登台,当年冬春柳剧场退租,临别那一场戏上添出了欧阳予倩与陈翔云的古装京戏《黛玉葬花》(梅兰芳是1916年1月才在北京首演他的第一个“红楼”戏——《黛玉葬花》的,晚于欧阳予倩一年。)1916年春,欧阳予倩就正式演京剧了,可是他成名却在汉口大智门(英租界)大舞台,红极一时,演了好多出“红楼”戏,如《宝蟾送酒》、《馒头庵》、《鸳鸯剑》、《晴雯补裘》、《摔玉请罪》、《黛玉葬花》、《黛玉焚稿》、《鸳鸯剪发》、《王熙凤大闹宁国府》等。此外还有《晚霞》、《青梅》、《韩宝英》等等,全是欧阳予倩自编、自导、自演的古装京戏。据张古愚老先生回忆,他1919年到汉口,听到武汉人还在盛赞欧阳予倩舞台艺术,特别是妇女,对他的“红楼”戏念念不忘。1919年欧阳予倩受南通张啬庵先生之聘,赴南通创办更俗剧场,附设伶工学校,春柳旧友吴我尊亦应邀参加,担任教务主任。1921年,欧阳予倩辞去了更俗剧场的职务,又开始演戏了。欧阳予倩青衣戏学于林绍琴,林是福建人,在北京与余紫云交好,曾与余紫云研究字音和唱腔,晚年来上海落户。经林植斋介绍,欧阳予倩求教于林七爷(绍琴行七),学得余紫云那一派的《落花园》、《机房训》、《彩楼配》、《祭长江》等十几出戏。欧阳予倩的旦角戏,绝不以色媚俗,就是有余紫云派青衣戏的基础。欧阳予倩拙于演小家碧玉戏,长于演时代女性,如《神圣之爱》、《赤子之心》、《泼妇》都非常出色。先后隶亦舞台、天蟾舞台、新舞台、大舞台。曾在大舞台排《观音得道》,赤脚登台,还曾参加演连台本戏《狸猫换太子》。不久,去南京落户。1937年冬天,欧阳予倩化了很大气力,排了一出京剧《桃花扇》,曾在上海新光大戏院首演,金素琴主演,葛次江、刘斌昆等助演,采用分幕制,借重立体布景和灯光道具。在一般京剧观众习惯上,是演员阵容第一,而《桃花扇》是着重于剧本思想内容,故此上座不理想。抗日战争爆发后,欧阳予倩组织中华京剧团,排过《梁红玉》、《渔夫恨》、《桃花扇》。1939年,这三个戏曾在桂林演出。虽然欧阳予倩在自传中,诉说他有一个时候,“艺术思想极为混乱,一方面要求进步,喊着艺术是武器,另一方面艺术至上思想还纠缠不清”。不过从京剧角度来衡量,欧阳予倩最大的成就,是首创古装及“红楼”戏,荀慧生曾经说过,他的古装戏是跟进的,开路的是欧阳予倩!不过荀慧生的古装戏,在欧阳予倩的基础上,又有发展和创造。

四人中年龄最小的小杨月楼,即杨慧侬,他的敢于革新的精神,是超过以上三人的。虽然小杨月楼会戏比不上毛韵珂多,但他能文能武,在台上谁都不让的狠劲,连刘汉臣、周信芳这两位著名狠将,也怕他三分,那又不是其他名旦所能做得到的了。他原来学杨月楼(杨小楼的父亲),所以有小杨月楼的艺名。当年杨月楼在上海就是老生为本兼演武生,有时也反串花旦。小杨月楼青年时,曾在百代唱片公司录过老生戏《文昭关》、《李陵碑》、《取成都》唱片,改唱旦角虽是由于嗓音的变化,也是因为当时上海能动武戏的旦角缺乏,而老生与武生过剩。他改旦之后,兼唱小生,嗓子好,唱宗朱素云,在杜月笙浦东杜家祠堂落成时,有三天大堂会,北京著名角儿集体南下参加,在这一名角如云的大堂会上,小杨月楼还唱了一出《岳家庄》。他在老“天蟾”搭长班,白天戏还常唱《白门楼》,可见他的小生戏有相当基础。他的戏路广阔,悲剧、喜剧、武打剧、舞蹈和旗装戏,都有独到之处。不但上海有他的观众基础,他去日本,也曾受到日本观众喜爱和欢迎。小杨月楼个人小本戏,有《双阳公主》、《八宝公主》、《荒江女侠》、《石头人招亲》、《天河配》、《麻疯女》、《刁刘氏》、《对金瓶》、《芸娘》、《忠烈鸳鸯》、《秦香莲》、《花木兰》、《赵五娘》、《十三妹》(穿旗装)等个个都好,其中《忠烈鸳鸯》中,还用大刀开打,极其激烈。在连台本戏《封神榜》中演过妲己、邓玉蝉、龙吉公主都博得观众好评。老“天蟾”拆屋,小杨月楼进大舞台挑大梁,演《连环计》,首创前貂蝉后吕布,有一次前《霸王别姬》他饰虞姬、后《未央宫》饰韩信,因卸去虞姬化装改扮韩信须要时间,中间垫一出陈筱穆的《萧何月下追韩信》,故事是颠倒了,那时老观众因为要看小杨月楼也就不在乎这些了。那天小杨月楼确实很卖力气,前面虞姬与杨瑞亭合作,杨的项羽也极好,旗鼓相当,可称是上海第一份儿《霸王别姬》。后面斩韩信,末了打油脸,耍甩发,连唱带做,非常吃力,自刎后还走了一个硬僵尸。唱旦能走硬僵尸,仅见于小杨月楼。总的来说,小杨月楼绝不考究含蓄,只求观众看得满足,他不惜累死在台上,这就是他的舞台作风,也是他能博得很多观众欢迎和爱护的主要原因。大舞台合同期满,他在上海一时找不到地盘,曾带了女儿杨菊苹跑码头。在太平洋战争前夕,小杨月楼与杨菊苹父女俩曾到青岛等地演出。后来杨菊苹与青年武生郭玉昆结婚。现在,杨菊苹、郭玉昆都是武汉市京剧团主要演员。小杨月楼是1947年就去世的,年纪不到五十岁。可是直到今天,上海一些老观众对小杨月楼的良好印象,迄未消失。记得当年还曾经有人称尚小云为北方小杨月楼,因为尚小云的《摩登伽女》、《秦良玉》、《青城十九侠》的作风,与上海小杨月楼接近。

小杨月楼死后,上海京剧舞台上,就没有再出过有南派特点的旦角人才。“南派”老生当时还有周信芳、林树森、赵如泉、陈鹤峰、高百岁、赵松樵、杨宝童、王椿柏、李如春、陈筱穆等等,而“南派”旦角,一位没有。这种情况和北京恰恰相反,北京是老生难产,旦角倒不乏后继人才。四大名旦之后,又选出四小名旦。偌大的上海,小杨月楼一死,连王兰芳那样的旦角都不出。直到现在,梅、程、荀尚四大流派根深叶茂,而南方诸大名旦,无论剧目或表演风格,却几乎全部绝技于舞台,这究竟是什么原因,我认为倒是一个颇值得研究的问题。