【神祇】韦驮天:骑孔雀六首战神、足力健禅门护法 湿婆之子的前世今生

(本文已授权Bigfun社区独家发布:https://www.bigfun.cn/post/1072455。转载请标明出处)

今年5月10日,时任日本首相菅义伟在会议上声称,自己“从未将奥运会当作头等大事”,当下首要目标是“保护日本民众的生命与健康”。站在一国首脑的立场,这句话本身并无太大问题;但就在去年9月25日联合国大会上,菅义伟还信誓旦旦宣称2021年奥运会将如期举办,以证明“人类已战胜这次大流行病”,自己也将“不遗余力”确保世界各地人民能够观看这场“安全”的比赛——前后反差如此之大,难免让人生出些许微妙感。

日本最近一项民意调查也显示,约43%的受访者希望取消举办2021年奥运会,40%的受访者则希望进一步延迟举办。换言之,如果这项调查具备数据普适性,那就意味着日本全国至少有接近8成的民众反对在2021年举办奥运会,这一结果突破此前4月份同一调查的结果,高出接近14个百分点,可以说除政府以外,绝大多数日本人都不乐见于奥运会在当下的举办。

——事实上,比起举国上下赌国运也要办好奥运会的1964年,进入21世纪后,日本人大多对奥运会缺乏兴趣。上层对宣扬国威、扩大国际影响力的奥运会热衷不已,广大民众却兴趣贫乏。早在2019年,日本就造势性地将该年度大河剧定为奥运主题,一部《韦驮天:东京奥运故事》(いだてん~東京オリムピック噺~)横空出世,作为第一部现代题材大河剧而一度引起关注,结果……呵,该剧创下大河剧史上最低收视率纪录,在关东地区最低跌至5.9%,平均收视率仅8.2%,比此前不堪入眼的《平清盛》和《花燃》还要不堪入眼(二者平均收视率均为12%)。这部剧到底拍的怎样,在此不多评价;但可以肯定的是,随着上世纪八十年代泡沫经济的崩溃和日本社会发展问题的日益凸显,日本人已没有太多赌国运的兴致,对奥运会这种面子效应大于实际回报的盛会自然也没了热情。

抛开对待奥运会的社会态度以及收视率等问题,这部大河剧片名中最有特色的部分,莫过于位列标题最开头的“韦驮天”(いだてん)。无独有偶,今年的7月新番中有部由クール教信者担任原画(《关公说事》和《小林家的龙女仆》的作者)的漫改动画,从PV来看主要讲述拯救世界的新生代神明的故事;一如《平稳世代的韦驮天们》(平穏世代の韋駄天達)所示,这些年轻神明被称作“韦驮天”(いだてん)——那么,问题来了:为什么与奥运会有关的大河剧、以及讲述年青一代神明故事的动漫,都以“韦驮天”作为标题?“韦驮天”在日语中是否有什么特殊含义?

答案是肯定的。作为佛教中最重要的护法天神之一,韦驮天(いだてん)在日本几乎是家喻户晓的神话人物,被各种各样的群体奉为守护神。但要了解韦驮天在日本的信仰形成,就必须谈及其最初的起源、以及这位神祇在宗教传播过程中发生的变化——在那之前,不妨先看看他最初的几个名字:迦絺吉夜(Kartikeya)、室建陀(Skanda)、古诃(Guha)和鸠摩罗(Kumara)。这几个名字可追溯到充满魔幻与神奇的南亚次大陆,而这位神明的经历,要从一个与承诺和火焰有关的故事开始说起。

·湿婆之子

相较于“室建陀”和“鸠摩罗”这两个别名,迦絺吉夜(梵文कार्त्तिकेय,也作“迦𫄨吉夜”,但正常情况下即使能以某些输入法打出“𫄨”,屏幕上也会显示成方框乱码)这个称呼实在不太出名;甚至在中文网络上,很多人恐怕对“室建陀”和“鸠摩罗”都比较陌生。不过,迦絺吉夜在印度教中是极为重要的神祇,其至亲也都是一等一的大神:父亲是毁灭之神湿婆(Shiva,梵文शिव,IAST转写Śiva),母亲是雪山神女帕尔瓦蒂(Parvati,梵文पार्वती,IAST转写Pārvatī),兄弟则是智慧之神伽内什(Ganesha,梵文गणेश,IAST转写Gaṇeśa)。和他那憨态可掬的象头兄弟一样,迦絺吉夜的诞生也具有强烈传奇色彩,同样也具有多个不同版本;不同之处在于,虽然迦絺吉夜诞生故事中的人物基本都是那么几个,但具体诞下他的神祇却不尽相同,出现了湿婆夫妇、火神阿耆尼(Agni,梵文अग्नि,IAST转写 Agní)与萨婆诃(Svāhā,梵文स्वाहा)夫妇、恒河、六昴宿(Six Krittikas,Krittika在印度占星学中指二十七星宿中的昴宿,此称呼后来在中国二十八星宿中也有出现)等截然不同的说法。

迦絺吉夜起源故事的差异是从他本身登场开始的,而故事的背景版基本大同小异,都讲述了印度教最没谱的大神梵天(Brahma,梵文ब्रह्म)是怎么玩脱的,以及在《梨俱吠陀》中百战百胜、到《往世书》则沦为战力衡量单位的神王因陀罗(Indra,梵文इन्द्र)到底有多丢脸的故事:名为塔拉卡(Tāraka,梵文तारक)的阿修罗王以虔诚苦修感动创造神梵天,后者答应让前者变得百战百胜,但下了个“只有湿婆的孩子才能杀死塔拉卡”的套——就当时而言,这个限制条件基本是废话,因为湿婆之妻萨蒂(सती/Sati,IAST转写Satī)为维护湿婆而投火自尽,悲痛欲绝的湿婆躲进深山苦修,从此不近女色。毁灭之神再如何神通广大也没办法出芽生殖,因此“湿婆的孩子”可以说是个不掺任何水分的伪命题;于是有梵天背书的塔拉卡率阿修罗打上天界,靠着无人能违抗的大神誓言一通乱杀,即便是天界之主因陀罗也被打成半死不活,想必当时因陀罗和坐骑艾拉瓦塔(Airavata)应该有一段牙在地上还疼不疼的对话。

故事从这里开始发生了分歧。据迦梨陀娑(Kālidāsa,梵文कालिदास,约前5-前4世纪)所作史诗《鸠摩罗出世》(Kumārasaṃbhavam,梵文कुमारसम्भवम्)的说法,众神无法反抗阿修罗王塔拉卡,于是前去找乱说话的梵天问责;但至高神无法违背自己的誓言,只能委婉透露出“找湿婆和帕尔瓦蒂生娃”的办法,让众神前去当月老。众神恳请雪山神女诱惑湿婆,但承受丧妻之痛的湿婆看都不看帕尔瓦蒂一眼(实际上萨蒂也是雪山神女化身之一),令雪山神女无功而返,众神只好让苦逼打工神迦摩(Kama,梵文काम,IAST转写kāma)前去拉皮条。爱神迦摩张开他那甘蔗制成的弓矢,朝湿婆射出鲜花制成的爱欲之箭,原本老僧入定的湿婆突然感觉自己变成青春恋爱喜剧的男主角,仿佛下一秒就会转角遇到爱;对此诧异不已的湿婆回过神来,发现是迦摩作祟,愤怒的湿婆便睁开额间天眼,毁灭之火须臾间将爱神焚为灰烬,从此世间情爱便无形无貌、难以捉摸。

迦摩人没了,但他的爱欲之箭仍然起效。一番波折后,湿婆最终与帕尔瓦蒂喜结连理。眼看有戏的众神遂派出火神阿耆尼,请求二人诞下子嗣、对抗有梵天加持的塔拉卡。于是证都领了的湿婆和帕尔瓦蒂开始进行体液交换,禁欲良久的湿婆大发神威、震天动地,他的能量是如此炽热,以至于众神吓得面如土色,连忙让火神带着湿婆体内迸发的能量跑路。毁灭之神的神力竟恐怖如斯,执掌火焰的阿耆尼都无法承受这份滚烫的精华液,一边打出“锟斤拷烫烫烫”、一边把湿婆的火焰浸入恒河以缓解灼伤;恒河也无力承受这份火热,于是设法将其转移到六昴宿女神基栗底柯(Krittika,梵文कृत्तिका,IAST转写Kṛttikā)体内,由六昴宿诞下这个注定击败阿修罗王的命运之子。

由于这个孩子并非与丈夫结合所生,觉得自己给丈夫戴了帽子的昴宿女神便将迦絺吉夜遗弃在恒河边的芦苇丛里;但她毕竟授予这个婴儿生命,因此与火神阿耆尼、恒河一同争论谁才是命运之子的父母。此时,湿婆带着帕尔瓦蒂现身,迦絺吉夜得以与真正的父母相认,之后从神王因陀罗处获得天界军队统帅权,在命运安排下击败进犯天界的阿修罗王,成为天界的战神,可喜可贺。

《鸠摩罗出世》是众多迦絺吉夜诞生故事中流传最广的版本。包括后来《湿婆往世书》(Shiva Purana,梵文शिव पुराण)中火神阿耆尼将湿婆精华液放置于昴宿女神体内、再由昴宿女神将孩子辗转交给恒河,以及《罗摩衍那》中阿耆尼和恒河帮助湿婆夫妇诞下迦絺吉夜的说法,都是对《鸠摩罗出世》的改编。但是,成文时间相对较晚的《鸠摩罗出世》是在印度教神祇体系业已基本确立的前提下完成的,而史诗作者并不会将默认的常识再啰嗦一遍,因此对不了解吠陀教、耆那教、印度教(婆罗门教)演变发展的人而言,《鸠摩罗出世》中许多人物关系是很莫名其妙的——比如为何火神和昴宿女神会唐突地出现在这个故事中、以及昴宿七星为何只出现了六位女神,等等。相较之下,最早记录迦絺吉夜诞生故事的《摩诃婆罗多》(Mahābhārata,梵文महाभारतम्)由于成书于吠陀时代,彼时的神祇信仰为后续印度教发展奠定基础,因此能够作为阿耆尼和昴宿女神等神祇身份作用的补充。

与专注讲述天之骄子迦絺吉夜本神故事的《鸠摩罗出世》不同,《摩诃婆罗多》并非以迦絺吉夜为主角,书中共三处提及其诞生,每处描述的细节都有所不同;由于吠陀时代对崇拜元素神远胜其他神、且梵天-毗湿奴-湿婆三相神崇拜尚未完全确立,因此在延续其他吠陀文献(如《梨俱吠陀》、《阿闼婆吠陀》)记叙的《摩诃婆罗多》中,迦絺吉夜与火神阿耆尼贴贴的频率要远高于湿婆——这也是其别称“阿耆尼之子”(Agnibhuh、Agneya)的由来。

《摩诃婆罗多》中第一处提到迦絺吉夜是在《森林篇》。故事背景与《鸠摩罗出世》相同,差异在于迦絺吉夜是阿耆尼、萨婆诃夫妇所生:神王因陀罗急切希望出现能战胜阿修罗的战神,于是请象征北斗七星的七大仙人(The Great Seven Sages/ Saptarishi)主祭,欲从湿婆处获得答案。火神阿耆尼在圣火中诞生,睁眼便爱上了七位仙人的娇妻;但阿耆尼认为只要火焰熄灭,自己就会灰飞烟灭,于是失魂落魄步入森林。然而此时,对阿耆尼怀有爱慕之心的萨婆诃(她是陀刹之女,与湿婆之妻萨蒂为同父姊妹)觉得自己可以上了,于是变作六位仙人妻子的容貌,连续六夜在林中与阿耆尼交欢,唯独第七夜因极裕仙人(Vasistha,也译“众友仙人”)之妻阿容达提(Arundhati)冥想清修、无法幻化其容貌而无果。七天过后,萨婆诃变作金乌,将此前收集的火神精华液洒向白山顶的金盆(另有将其沉入恒河边芦苇丛之说),从而使迦絺吉夜降生于世。

迦絺吉夜是预言中注定击败阿修罗王的神明,因此一出生就带有无人能敌的神力,连七仙人都无法压制。六位仙人认为是妻子不守节与火神交媾所致,于是出于愤怒与妻子离婚——由于萨婆诃变成她们的样貌与阿耆尼交合,使她们和火神产生关联,因此这六位女子成为六位昴宿女神,在阿耆尼领导下组成昴宿七星;而唯一未被萨婆诃顶替的阿容达提,则作为北斗七星的辅星(大熊座80号星),与北斗七星一同被加以崇拜。六女神来到嗷嗷待哺的迦絺吉夜身边,用乳汁喂养后者、使后者平复下来并飞速成长。长大后的迦絺吉夜轻松击败神王因陀罗,夺取天界大军统帅权并杀死阿修罗王;随后,他与六昴宿女神相认,答应六位母亲前去杀死她们的其他子嗣,又与萨婆诃母子重逢,助萨婆诃和阿耆尼成就美好姻缘。

这个故事在同一文献的稍后章节《沙利耶篇》中衍生出第二种说法,但这种说法已不将迦絺吉夜称作火神之子,而是将其说成湿婆和帕尔瓦蒂的孩子:湿婆夫妇激烈交合,其中一缕精华液溢出并落入火神阿耆尼的神火中。难以承受这份炽热的火神被迫将湿婆夫妇的神胎送往恒河,而恒河女神也招架不住,将其投向帕尔瓦蒂掌管的雪山。迦絺吉夜诞生后,在雪山山麓、恒河岸边的芦苇丛中被六昴宿女神收养,之后成长为战神,完成自己的宿命;

在《教诫篇》,该故事又发生变化,变成了借腹生子的故事:众神害怕湿婆与乌玛(Uma,帕尔瓦蒂的另一名称)之子会将三界引向毁灭,恳请湿婆不要与乌玛生娃;湿婆勉强同意这一请求,将勃发而出的能量全部缩了回去,唯独有一滴落入火中,融入当时不在场的火神阿耆尼体内。乌玛愤恨于诸神的自私自利,诅咒在场的众神断子绝孙,唯独缺席的阿耆尼不受这一诅咒影响。随后,阿修罗王塔拉卡大举进攻,但绝后的众神已无法创造新神对抗阿修罗大军,只好求助于梵天,在后者指引下找到躺平的火神,希望他与恒河女神孕育湿婆留下的那滴子种。背负天命的火神遂与恒河结合,令恒河怀上带有湿婆神力的孩子,岂料胎儿力量太过强大,难以承受的恒河女神将胎儿取出,置于河畔芦苇丛中、被六昴宿收养,成长后击败塔拉卡、拯救三界。这个故事在《教诫篇》后被复述,但情节再次变更——火神并非与恒河交合,而是将湿婆的精气直接植入六位昴宿女神体内,六位女神同时临盆产下的胎儿合为一体,即为迦絺吉夜。

上述四种来自《鸠摩罗出世》和《摩诃婆罗多》的说法构成了迦絺吉夜诞生故事的主流。虽然后来《罗摩衍那》等史诗中也有不同说法,但大多只是在《摩诃婆罗多》基础上进行细枝末节的修正,并未对该故事的基本构成要素进行大规模替换重组。事实上,从这些故事中就可以看出,迦絺吉夜这一神祇形象经历了漫长演化过程,跨度长达数个世纪,受南亚神祇信仰体系变化的影响而衍生出许多迥异的说法,在传奇程度上丝毫不亚于兄弟伽内什、甚至有过之而无不及。但是,相较于伽内什的众多职能和不同面貌,迦絺吉夜——或者说,“室建陀”or“鸠摩罗”,这位神祇的职能是十分单一的;虽然他有多个内涵不同的名字,但自始至终,他的身份仅有一个,那就是“战神”。

·六面战神

无论在哪个版本的传说中,迦絺吉夜的诞生都是为了克制背负梵天祝福的阿修罗,这种军事意义上的征服让他毫无悬念地坐上了战神宝座,也是其“室建陀”(Skanda,意为“征服者”、“进攻者”;另有“喷射而出的生命”之意,与早期吠陀神话中阿耆尼打断湿婆与帕尔瓦蒂交合并取走湿婆精华液的情节有关)名称的由来;不过,他的别名实在太多,而这些别名又与其出生、职能关系密切,因此这里必须先梳理一下“迦絺吉夜”、“鸠摩罗”这些名字到底有什么含义。

“迦絺吉夜”(Kartikeya)源自六昴宿女神之名“Krittika”,意为“昴宿之子”,它象征着这个孩子与昴宿女神的母子关系。虽然昴宿女神被称作“基栗底柯”,但她们实际上是六位女神,分别是Śiva、Sambhūti、Prīti、Sannati、阿娜苏耶(Anasūya)和Kṣamā(国内尚无全部参考译名);在神话中,六位昴宿女神以母乳哺育襁褓中的迦絺吉夜,后者遂变幻出六个头部,从六位母亲处吮吸乳汁,因此又衍生出“商穆甘”(Shanmughan)之名,意为“六面之子”;“古诃”(Guha)则与他出生后的经历有关。这个名字意为“隐秘的;洞穴”,在许多版本中,迦絺吉夜都被产下他的母亲弃置在恒河边茂密的芦苇丛里,如同被放在一个隐秘的屏障中。

稍微特殊点的则是“鸠摩罗”(Kumara)和“穆卢干”(Murugan)。这两个名字并非全印度通用,前者主要见于北印度,后者则流行于南印度——这主要是受印度教南北教义差异影响所致。“Kumara”意为“童子”,象征鸠摩罗纯洁无瑕、俊俏挺拔的少年形象,在北印度的部分传说和《湿婆往事书》中,梵天对塔拉卡的祝福被扩充为“只有湿婆诞下的婴儿才能击败塔拉卡”,而鸠摩罗被说成是诞生自湿婆的第三只眼,“Kumara”则在强调这位新生湿婆之子早已注定的命运。有意思的是,鸠摩罗与伽内什的信仰在南北印度呈现互补趋势:鸠摩罗在北印度被说成是湿婆和帕尔瓦蒂的长子,是满脑子打仗、女性无法进入其神庙的毫无女人缘的独身神,伽内什则是有两名妻子的湿婆幼子;而到了印度南部,情况刚好颠倒过来,鸠摩罗是“揽二乔于东南”的臭弟弟,象头神伽内什反而成了只能和披有母亲纱丽的香蕉树作伴的处男老哥;前7世纪后,鸠摩罗在印度北部的地位日趋衰微,伽内什成为西部和北部印度教的重要神祇,而南方印度教则对鸠摩罗愈发重视,衍生出仅见于南印度的“Murugan”之名。

同为湿婆大神和雪山神女的孩子,将室建陀和伽内什放在一起比较是件很有趣的事。不同于和气生财、在任何时代都为人喜爱的象头财神,“战神”这个专业性过强的身份框定了室建陀的形象,和衣柜里有32套衣服的伽内什完全不可比拟。通常来说,室建陀造像大多具备“六头”(部分为单头)、“长矛”、“弓矢”、“公鸡”、“盔甲”、“孔雀”等要素,主要受创作者本身喜好和地区分布影响而不同;这些要素基本全部和战神身份挂钩,并无太多衍生内涵,只有“长矛”、“孔雀”和“公鸡”这几项比较特殊:长矛(Vel/ Sakti)是帕尔瓦蒂交予室建陀的武器,后者凭借这根长矛击败了阿修罗,手执长矛的室建陀被称作“唯勒穆卢干”(Vel Murugan);“公鸡”代表迅捷与智慧,也有些研究者认为这是受帕提亚文化和贵霜文化影响的文化交融结果。

而最为特殊的特征,莫过于“孔雀”。孔雀是印度国鸟,在印度教神话中具有极为崇高的地位,象征繁荣、平静和时间流转。《摩诃婆罗多》提到,出生时光焰冲天的神鸟迦楼罗(Garuda,梵文गरुड)为扭转母亲的奴隶地位,决心夺取乳海中的甘露送给奴役母亲的那伽;它轻而易举击败众神、衔走甘露,神王因陀罗追上去,但他全力一击也只打掉迦楼罗一根羽毛,这根飘落的羽毛就成了孔雀。后来,迦楼罗在路上偶遇毗湿奴,后者十分中意神鸟,将迦楼罗收为坐骑和旗印,赐予迦楼罗不喝甘露也能永生的恩典,助它恢复其母自由身。因为这层关系,后来毗湿奴的第八化身奎师那(即黑天/Krishna,梵文कृष्ण,IAST转写kṛṣṇa),就在头冠上饰有一根孔雀羽毛;

如果将印度教神话体系比作咸亨酒店,那么骑各种动物的神祇就是站着喝酒的做工短衣帮,骑孔雀的三大神(梵天有骑天鹅和骑孔雀两种说法,毗湿奴被视为孔雀的创造者,湿婆亦有骑孔雀形象)则是坐下要菜的阔绰长衫客;在众神中,室建陀就是“站着喝酒而穿长衫的唯一的神”——他是三大神之外极少数与孔雀有联系的神祇(因陀罗曾变为孔雀,部分神话中伽内什也骑过孔雀)。关于室建陀孔雀坐骑的由来,有三种说法:

第一种说法称,毗湿奴将坐骑迦楼罗掉落的那根羽毛变化为孔雀,在命运之子室建陀出生后作为见面礼赠予后者,于是孔雀成了室建陀的坐骑;

第二种流传最广的说法来自《室建陀往世书》(Skanda Puranam,梵文स्कन्द पुराण)。书中称室建陀手持战矛击败阿修罗王塔拉卡,塔拉卡两个兄弟狮面(Simhamukhan)和苏莲(Surpadman)前来复仇。狮面不是少年战神的对手,请求后者宽恕、自愿终身侍奉,室建陀便让狮面变成狮子,成为母亲帕尔瓦蒂的坐骑;苏莲化作大山负隅顽抗,试图阻挡室建陀的攻势。室建陀奋力挥动战矛,将大山一劈为二,一半变为公鸡、成为室建陀手中战利品,另一半则变成孔雀,成了室建陀的坐骑;

第三种说法则见于印度西部马哈拉施特拉邦(Maharashtra)在14-19世纪流行的印度教伽内什派。在这一派说法中,伽内什一改憨态可掬的财神形象,以武德充沛的战士形象降临世间、与名为辛护(Sindhu)的阿修罗斗争。辛护吞下甘露,获得强大无比的Power;伽内什则从一个芒果树上落下的蛋中孵出一只孔雀,骑着孔雀剖开辛护肚子、掏出甘露,破除阿修罗的不死加护并将其杀死。其后,伽内什完成自己在人间的使命,便将孔雀赠给兄弟室建陀,重新回归天界。

关于室建陀和伽内什,还有个很有意思的故事:某日,仙人那罗陀(Nārada)想见识一下湿婆哪个儿子能更快绕行世界三圈。室建陀二话不说,骑着孔雀绕世界飞了三圈,伽内什则不慌不忙,骑在老鼠身上慢悠悠绕湿婆和帕尔瓦蒂转了三圈。耿直的室建陀表示抗议,但伽内什说:“对我来说,父母就是我的情感世界,因此我绕父母转三圈,和兄长绕着外在世界飞三圈是一样的。”最后,那罗陀判定伽内什胜出,室建陀则一气之下离开北方、一路南下。或许是觉得有些对不住室建陀,那罗陀告诉他南方有位名为瓦丽(Valli)的美丽女子,室建陀便化作年轻武士展开热烈追求;矜持的瓦丽犹豫之时,伽内什化作发狂的大象为哥哥当僚机,吓得瓦丽直接扑进室建陀怀中,二者便顺理成章堕入爱河、结为连理。

·持法扶萨

作为印度教中举足轻重的神祇,湿婆一家都被后来的佛教吸收、转化为佛教神祇。不同的是,湿婆虽为位列“二十诸天”的大自在天(摩醯xī首罗),但常年和妻子乌摩妃(帕尔瓦蒂)一同被降三世明王踩在脚下,沦为辨别后者身份的最显著特征,逼格从三四楼那么高跌到没谱;伽内什因为长了个动物脑袋,和父亲一样成为正邪兼备的护法神欢喜天,在大乘佛教中还因好色而不受待见;相较之下,拿了天胡剧本的室建陀在佛教中始终以伟光正形象出现,菩萨、佛陀、护法都当了个遍,堪称家中最后の希望。

早期汉传佛教文献中,室建陀之名还未发生什么变化,只是按佛教命名惯例,将天神冠以“天”后缀。汉地佛教中有关室建陀的最早记载,应见于南北朝昙无谶(Dharmakṣema,385-433)所译经书。在昙无谶所译《大方等无想经》、《金光明最胜王经》中,室建陀被称作“建驮”,研究者认为这是昙无谶对梵文“Skanda”音译时,出于习惯或发音考虑略去开头“S”所致;而后唐代义净(635-713)翻译《金光明最胜王经》时,则保留了“Skanda”开头的“S”,将室建陀译作“塞建陀天”。但由于古代繁体字中“建”与“違”(违)形近,在重复传抄经书之时,“建驮”以讹传讹为“違驮”,室建陀在佛教中的名字就从“塞建陀天”、“私建驮天”、“建驮天”变成“违驮”、“违驮天”、“违陀”。精通训诂的唐代僧人慧琳(733-817)在其《一切经音义》中就说,“违陀天,译勘梵音云私建陀提婆,私建陀此云阴也,提婆云天也,但建、违相滥故,笔家误耳”【1】,同样认为“建驮”转变为“违驮”是笔误讹传所致。

但后来,佛教室建陀信仰与道教信仰交融,使室建陀的事迹和身份发生了变化。开创南山律宗的唐代僧人道宣(596-667),在《道宣律师感通录》中记录了一个与室建陀身份变迁关系密切的故事。该故事在宋代《太平广记·卷九十三·异僧七》中加以精简,故此处引《太平广记》内容:

大唐乾封二年春二月,西明寺道律师逐静在京师城南故净业寺修道……忽有一人来至律师所,致敬申礼。具叙暄凉,律师问曰:“檀越何处?姓字谁耶?”答曰:“弟子姓王名璠,是大吴之兰台臣也……弟子是南方天王韦将军下之使者。将军事物极多,拥护三洲之佛法,有斗争凌危之事,无不躬往,和喻令解。今附和南,天欲即至,前事拥闹,不久当至,具令弟子等共师言。”不久复有人来,云姓罗氏,是蜀人也。言作蜀音,广说律相……次又一人,云姓费氏,礼敬如前。云:“弟子迦叶佛时,生在初天,在韦将军下……韦将军童真梵行,不受天欲。一王之下,有八将军、四王、三十二将……但以受佛付嘱,令护佛法……韦将军三十二将之中,最存弘护。多有魔子魔女,轻弄比丘,道力微者,并为惑乱。将军栖遑奔至,应机除剪。故有事至,须往四王所时,王见皆起。为韦将军修童真行护正法故……”

这个故事提到,道宣曾在唐乾封二年(667)年与数位施主对谈,这几人是南方增长天王麾下一位韦姓将军的使者;后《法苑珠林》又补充道,“又有天人韦琨,亦是南天王八大将军之一臣也。四天王合有三十二将,斯人为首。生知聪慧,早离欲尘,清净梵行修童真业,面受佛嘱弘护在怀,周统三洲住持为最”,提到韦将军真名韦琨——但是,“一王之下,有八将军、四王、三十二将”的职衔排序并不见于原始佛教,实际是吸收中国本土道教神仙座次体系的结果,将天界主的随从分为八方将军、四大天王和三十二将。同时,《太平广记》和《法苑珠林》还提到,四大天王麾下三十二位将军中,韦将军“最存弘护”,是因他修童真梵行,护持正法不遗余力所致。这个故事出现在佛教文书中,表明至少在唐朝初年,汉地佛教就已部分吸收了道教神话体系的一些特征;这位韦琨将军“童真梵行,不受天欲”和“有斗争凌危之事,无不躬往,和喻令解”的特征,使他和孩童战神室建陀的事迹融合为一,其姓氏“韦”与被误记的“违陀”进一步混淆,并简化为“韦陀”。由于佛教和民间传统将引导世人求道者称作“菩萨”,“韦陀”遂被冠上“菩萨”尊称,从而改头换面成佛教的忠实护法——“韦陀(驮)菩萨”、“韦陀(驮)天”。

经过复杂融合后,韦陀菩萨作为佛教重要成员被保留下来,同时又与唐以前的译经建立联系。《大宝积经·卷九·密迹金刚力士会第三之二》中提到发誓成为密迹金刚力士、护持千位王兄成佛的法意太子,后在释迦牟尼佛授记下成为未来贤劫千佛中的最后一佛·楼至佛,这位法意太子和其所化楼至佛,就被视为韦陀菩萨化身。而昙无谶所译《悲华经》中提到的善男子“持力捷疾”,也被视为与韦陀菩萨同一人;他曾在佛前许下十项大愿,分别是修菩萨道、护持正法、末法燃灯、劫难度众、末后成佛、无别千佛、调伏余众、化佛教化、摩尼宝珠和作大医王,将救济众生、弘扬法统视为毕生之愿,因此许多寺院都将其名号和画像印在经卷末页,以求韦陀菩萨加持、使释道正法昌盛。

在上篇伽内什专栏中,我提到这个系列将部分结合实物摆件进行说明,但本期并没有买个韦驮天摆件来拍照,这是有原因的:与象征除障和财富、世俗意味浓厚的象头神不同,韦驮天本身的宗教色彩更强烈,因此对不信佛的人而言,买一尊具有浓厚佛教色彩的韦驮天护法像摆在家里多少有些不像话——当然,这并非最主要的原因,但韦驮天在寺院中实际上是“功能性”很强的一位神祇,他的塑像往往委婉地透露了一些特殊信息,而这些信息在一般人家是不会出现的。

传统中国寺院多在中轴线上设置“山门+天王殿+大雄宝殿+藏经阁”结构。山门置密迹金刚(哼哈二将),天王殿前后开门,两侧立四天王像,正中间为布袋和尚(弥勒佛),布袋和尚背后站着韦陀菩萨。韦陀菩萨多为身披金甲、手持金刚杵或长锏的俊朗武将形象,其手持金刚杵或长锏姿势多为三种,分别是单手持握靠于肩上、双手合十横于臂上、单手撑持杵在地上;

之所以有三种姿势,是因为不同姿势表达的含义有所差异。佛门行脚僧云游时,若前去寺院投宿,则需对弥勒、韦驮、大雄宝殿各拜三拜,将衣钵戒牒挂于院内座席处,表明自己来自异地、希望暂住叨扰数日,这种借宿行为被称作“挂单”。佛门中人避谈身外俗物,故约定俗成以韦陀像作为能否接待云游僧挂单的标志:韦陀菩萨将武器靠在肩上,表明该寺规模较大,可接待云游僧人免费吃住三天;双手合十、横杵于两臂,标明寺院规模一般,可接待外来僧人挂单、但仅能免费吃住一天;若将武器杵在地上,则说明该寺地少人稀,无力供养外客,故不能接受挂单——唯一的例外是浙江天目山禅源寺。此处是韦陀菩萨道场,为韦驮居所,故该寺韦驮天非立像、而是放松的坐像,此处雕像也多具备三种持杵姿态,意在表现此处为韦驮道场之意。

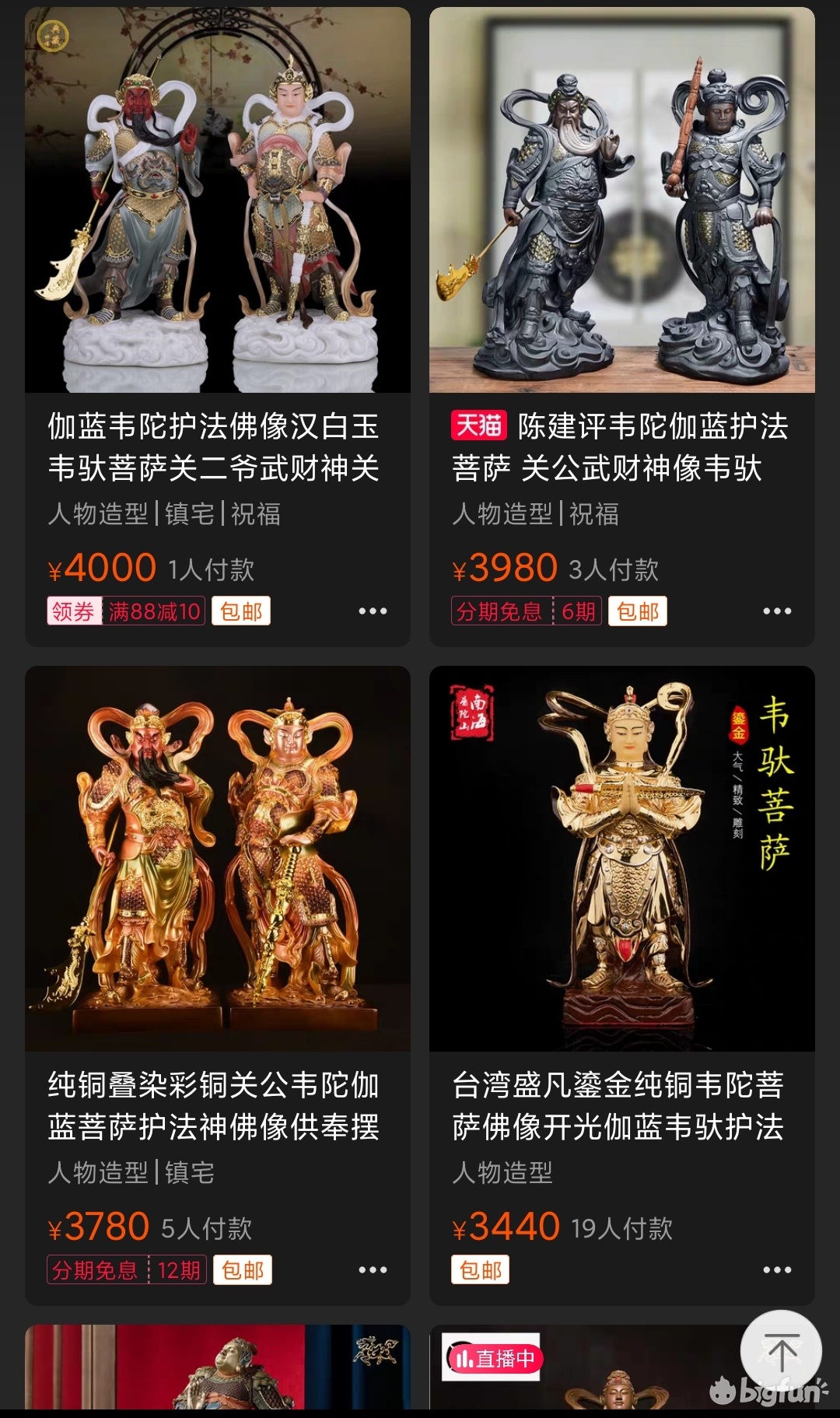

这就是为何一般很少有人会买韦驮像摆在家里的原因:第一,韦驮像的传统职能是指示能否供人借宿,你一不住在寺院、二不是修士,买来没啥用;第二,韦驮像要放在正大光明处供人瞻仰,摆在家里外人也看不到。总不能半夜三更跑个人进来,看到家里摆尊韦驮像说“让我在你家里住几天中不中”;第三,由于韦驮像有护法加持的职能,民间常将其与关公像配对。但供养关公像同样有许多禁忌,再加上规矩更多的韦驮天,难免会出现难搞的局面——更何况,做工好的韦驮像价格令人咂舌,所以……

·疾行驰走

佛教东渐后,韦驮天信仰也一并传到日本,并逐渐形成日本独有的信仰部分。《大唐南海波凌国沙门若那跋陀罗译<大般涅盘经>》(简称南本《大般涅盘经》,“盘”通“槃”)中曾提到这样一段内容:

尔时帝释,持七宝瓶及供养具至荼毗所,其大火一时自然灭尽。帝释即开如来宝棺欲请佛牙,楼逗即问:“汝何为耶?”,答言“欲请佛牙还天供养”。楼逗言:“莫辄自取,可待大众尔乃共分。”释言“佛先与我一牙舍利,是以我来火即自灭。”帝释说是语已即开宝棺,于佛口中右畔上颌取牙舍利,即还天上起塔供养。尔时有二捷疾罗刹,隐身随释,众皆不见。盗取一双佛牙舍利。尔时城内一切士女大众,即一时来欲争舍利。楼逗告言:“大众当知待且安详,如佛所说,应当如法共分供养。”尔时城内士女一切大众,不闻楼逗所言。乃各执持矛槊弓箭刀剑、槊一切战具,各自庄严欲取舍利。尔时城内大众即开佛棺,兜罗白 颤毛宛然不烧。大众见已复大号哭,流泪盈目,各将所持悲哀供养,深心礼拜流泪长跪,同说偈赞……尔时世尊大悲力故,碎金刚体成末舍利。惟留四牙不可沮坏。尔时大众既见舍利不复重悲哀,以其所持流泪供养。

这是说佛陀入寂后,诸天神商议火化遗体、建立佛塔供养舍利之事,此时帝释天持七宝瓶和供养器具来到荼毗所(火葬场),火焰瞬间熄灭。帝释天打开如来宝棺,解释说佛陀曾约定给他一颗牙舍利,因此当他来到荼毗所时,火焰自然消熄;随后,帝释天从佛陀右上颌取下一颗牙舍利,返回天上欲建塔供养。岂料有两个捷疾罗刹鬼,一直隐身跟随帝释天身后;二罗刹在帝释天拿到佛牙、返回天上后突然现身,从佛陀口中夺下两颗牙舍利后遁走。原本有七颗的佛牙舍利,帝释天携一颗升天、捷疾罗刹盗走两颗,尘世就只剩下四颗。

这个故事在《涅槃经》中就此戛然而止。但是,有一种流传甚广的说法认为,在两个捷疾罗刹盗走佛牙后,韦驮天奋起直追,将两蟊贼当场拿下,截获两牙舍利,因此得众天神赞誉,以其为除灭盗贼之难、驱魔护法之神。这个故事到底怎么演变出这一结局,如今已不可考;但这一来路不明的说法在民间广为流传,传到日本后更是被奉为韦驮天诸多功绩之一。因韦驮天能追上以速度著称的罗刹鬼,他理所当然地被认为是位擅长奔走、来去如风的天神,因此日语中有以“韋駄天”来指代奔跑能手的习惯;若一个人跑步速度飞快,就以“韋駄天走り”来形容其轻盈迅捷——这便是2019年奥运题材大河剧以“韦驮天”为标题的原因。

还有一说法认为,韦驮天对佛陀忠心不二,为供养佛祖而四方奔走、收集食物,并将采集到的食物交给大黑天保管。这个日本本土化的传说衍生出两个内容,一是将寺院中看管厨房者、尤其是僧侣之妻称作“大黑天”;二是将招待客人就餐、为他人热情准备食物的行为称作“御馳走”(ごちそう),日语中常见礼貌用语“多谢招待”(ごちそうさまでした)汉字写作“御馳走様でした”,据说就出自韦驮天为佛祖寻觅食物的典故。也正因这一典故,韦驮天和大黑天都作为厨房和僧侣的守护神被日本人加以供奉:前者是为僧侣带来食物、甚至能祛除孩童病痛的守护神,后者则是帮助僧侣看管食物、确保其能吃上饭的神祇。

这篇专栏原本应在5月份写完,但由于手头事情太多,加上处于倦怠期,基本没怎么码字,建了个文件夹就放到了月底;所谓来得早不如来得巧,干脆六月初写完再发,借韦驮天一往无前之势,给参加各项考试的读者添个彩头。虽然过审时可能时间已晚、难以在考试前看到这篇文章,但神佛之事从来不一定要亲眼所见,迷信神佛也不会有所增益;重要的是,如何看待人们寄托于神佛身上的愿望,并致力于自己亲手去实现它——如同韦驮天白日追凶、护持正法力行不殆,只有对自己所行之事问心无愧,就必然有好结果。