自考计算机网络原理(二)

第一章:计算机网络概述

四、计算机网络性能

(一)速率与带宽

速率是计算机网络中最重要的性能指标之一,它是指网络单位时间内传送的数据量,用以描述网络传输数据的快慢,也称为数据传输速率或数据速率。有时也会用“带宽(Hz)”这一术语描述速率。

计算机网络传输的数据是以“位”为信息单位的二进制数据,速率的基本公单位是bit/s(位/秒),有时也称速率为比特率。

1000 bit/s=1K bit/s 千

1000 K bit/s=1M bit/s 兆

1000 M bit/s=1G bit/s 吉

1000 G bit/s=1T bit/s 太

(二)时延

(1)时延是指数据从网络中的一个结点(主机或交换设备等)到达另一结点所需要的时间。

(2)分组的每跳传输过程主要产生4类时间延迟:结点处理时延、排队时延、传输时延和传播时延。

(3)计算机网络中,通常将连接两个结点的直接链路称为一个“跳步”,简称“跳”。

结点处理时延(dc):分组到达结点时,交换设备需要对分组进行相关的处理,比如检查分组是否出错等,花费的这部分时间称为结点处理时延。

排队时延(dq):从分组被存储开始,到轮到该分组被传输为止,这段时间称为排队时延。排队时延的大小取决于网络的拥塞程度,网络拥塞越严重,平均排队时延就越长,反之越短。

传输时延(dt):当轮到分组被传输到下一个结点时,从传输该分组第一位开始,到传输完该分组最后一位为止,这段传输数据所花费的时间称为传输时延。假设分组长度为L,链路带宽为R,则 dt=L/R。

传播时延(dp):若两结点之间的物理链路长度为 D,信号传播速度为V则传播时延为dp=D/V。

综上,一个分组经过一跳,所需时间为 dh=dc+dq+dt+dp

(三)时延带宽积

物理链路的传播时延与链路带宽的乘积,记为G

表示一段链路可以容纳的数据位数,也称为:以位为单位的链路带宽积

G=dp*R

时延带宽积的单位是位,它表示一段传输链路可以容纳的数据位数。

例:主机A向主机B发送一长度为8000bit的数据分组,若连接主机A与主机B的传输链路长度1000km,传输速率为1000bit/s,传播速率为500km/s,试求:

主机A传输该分组的传输时延;

主机A传输该分组的传播时延;

该分组从主机A到达主机B的时延;(忽略结点处理时延和排队时延)

该传输链路的时延带宽积。

【解析】在这里先审题,找出关键数值后代入公式计算即可。

由传输时延公式 dt=L/R可列,8000÷1000=8s;

由传播时延公式 dp=D/V 可列,1000÷500=2s;

时延为传输时延和传播时延的和,即8+2=10s;

由时延带宽积公式G=dp*R 可列,1000×2=2000bit。

(四)丢包率

当网络拥塞特别严重时,新到达的分组无法再被交换结点存储,此时交换节点会丢弃分组,造成“丢包”现象。

丢包率 =(Ns-Nr)/Ns

其中,Ns为发送分组总数,Nr为接受分组总数,(Ns-Nr)为丢失分组总数。

(五)吞吐量

在单位时间内源主机通过网络想目的主机实际送达的数据量,记为Thr。

吞吐量受网络链路带宽、网络连接复杂性、网络协议、网络拥塞程度等因素影响。对于分组交

换网络,源主机到目的主机的吞吐量在理想情况下约等于瓶颈链路的带宽。

五、计算机网络体系结构

(一)计算机网络分层体系结构

定义:计算机网络所划分的层次以及各层协议的集合。

最典型的划分方式就是采用分层的方式来组织协议,分层的核心思路是上一层的功能建立在下一层的功能基础上,并且在每一层内均要遵守一定的通信规则,即协议。

体系结构应当具有足够的信息,以便软件设计人员为每层编写实现该层协议的有关程序,即协议软件。

典型的层次化体系结构有OSI参考模型和TCP/IP参考模型两种。

(二)OSI参考模型

物理层:主要功能是在传输介质上实现无结构比特流输出。该层协议规定了4个特性:机械特性、电气特性、功能特性和规程特性。

数据链路层:主要功能是实现在相邻结点之间数据可靠而有效的传输。数据块传输单位称为帧。它也有流量控制的作用。

网络层:主要功能是数据转发与路由。完成路径选择功能。

传输层:主要功能包括复用/分解(区分发送和接受主机上的进程)、端到端的可靠数据传输、连接控制、流量控制和拥塞控制机制等。

会话层:指用户与用户之间的连接,通过在两台计算机间建立、管理和终止通信来完成对话。

表示层:处理应用实体间交换数据的语法,解决格式和数据表示的差别。

应用层:该层提供的服务非常丰富,包括文件传送、电子邮件等。

在层的实体之间传送的比特组称为数据单元。在对等层之间传输数据单元是按照本层协议进行的,这时的数据单元称为协议数据单元(PDU)。

相邻层间的服务是通过其接口面上的服务访问点(SAP)进行的,N层SAP就是(N+1)层可以访问N层的地方。每个SAP有唯一的地址号码。

应用层:报文

传输层:数据段或报文段

网络层:分组或包

数据链路层:帧

物理层:比特流或位流

第N层向(N+1)层提供服务,或第(N+1)层请求N层提供服务,都是用一组原语描述的。

OSI参考模型的原语有4类:请求,指示,响应,证实。

在分层的体系结构中,下层向上层提供服务通常有两种形式:面向连接的服务和无连接的服务。面向连接的服务以电话系统最为典型,要进行“建立链路、传输数据和拆除链路”三步,无连接的服务没有建立链路和拆除链路的过程,又称为数据报服务。

(三)TCP/IP参考模型

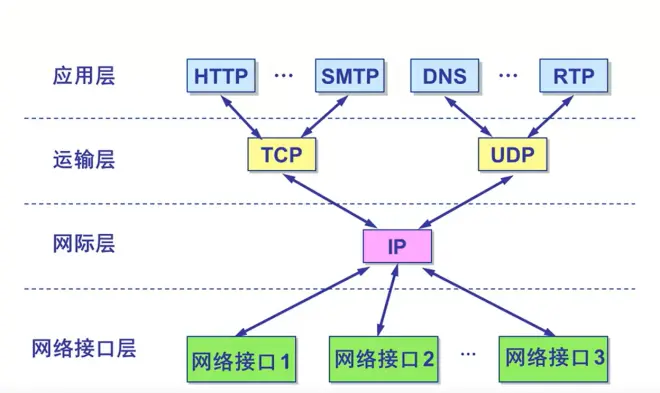

TCP/IP参考模型包括4层:应用层,运输层,网际层和网络接口层。TCP提供运输层服务,IP提供网际层服务。

应用层:TCP/IP参考模型将0Sl参考模型中会话层和表示层的功能合并到了应用层来实现。每一个应用层协议一般会使用两个运输层协议之一进行数据传输:面向连接的传输控制协议TCP和无连接的用户数据报协议UDP。

运输层:主要包括面向连接、提供可靠数据流传输的传输控制协议TCP和无连接不提供可靠数据传输的用户报协议UDP。

网际层:网际层是整个TCP/IP参考模型的核心,主要解决把数据分组发送目的网络或主机的问题。网际层的核心协议是lP。还包括:ICMP、IGMP、BGP、OSPF、RIP等。

网络接口层:这一层未被定义,所以其具体的实现方法将随着网络类型的不同而不同。这一层对应0SI中的数据链路层和物理层。

六、计算机网络与因特网发展简史

ARPAnet是第一个分组交换的计算机网络。

1972年,ARPAnet开发了第一个主机到主机的协议,网络控制协议(NCP)。

20世纪70年代末期,ARPAnet已连接上百台主机,公共因特网已现雏形。

1986年,创建了NSFNET。在此期间,TCP/IP协议簇逐渐成熟,并于1983年1月1日正式部署,替代了NCP。

20世纪90年代,万维网应用诞生。