《诗经》的前尘往事

夏商与西周,东周分两段。

春秋和战国,一统秦两汉。

《诗经》的主要历史,便是《朝代歌》(人教版)中的这两句所包含的。

《诗经》,是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集。关于其内容,目前一般是认为收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌。但这也只是众多猜测中流传最为广泛的版本,权且用做现在公认的参考。

原因很简单:没有证据。目前所有的都只能是猜测,你说它是 西周初年至春秋中叶 ,能够解释的通;但你要说它是商朝至春秋,也能解释的通;或者是纯粹春秋,也能解释的通。像闻一多、郭沫若等人,就曾提出过许多不同的看法。但是无论是哪种,都只停留在猜测或者推测,如果将来能有明确的考古成果出土的话,随时会被推翻。

不过好消息是:《诗经》截止的时间倒是比较确定。虽然也是缺乏证据,无法实锤吧,但大体概八九不离十还是能确定的。

大约公元前700年左右,西周末期,一个被称为 尹吉甫 的人采集了各地的诗歌、民谣,加上更早时代流传下来的诗歌作品以及祭祀雅乐等共同编纂为一本《诗》,共计3000余首。

这个“尹吉甫”,他是黄帝之后伯儵(shū)的族裔,这倒是没什么稀奇的,再往后400年的屈原都能找到是“帝高阳之苗裔兮”,高阳就是颛顼,黄帝的孙子。真的就都是黄帝的后代。

尹吉甫是尹国的国君,姞姓,兮氏,名甲,字吉父(一作吉甫),因被封于尹(今山西隰县),所以又称尹吉甫,后代以尹和吉为姓,是这两个姓的起源。

尹吉甫其实跟周公旦有点像,自己虽然有封国,但是却是在周王朝执掌整个国家的大权,反倒是自己的国被落到一边了。他当政的时候是周宣王时期,官至太师,被很多人称为辅佐宣王中兴的贤相。到了晚年,宣王之后,碰上了周幽王,于是辞职还乡,78岁抑郁而终。

他因为编纂了《诗》,是真正意义上的被尊称为“中华诗祖”。就像考试去拜孔子一样,写诗与其去拜杜甫,不如拜去尹吉甫。

关于尹吉甫的墓,中国现在一共有四处:

一是西安市大仁村护国将军尹吉甫墓,

二是湖北十堰市房县的松林垭,

三是河北南皮的将军坟,

四是在山西平遥的尹吉甫墓。

(当然我个人感觉,尹吉甫统编《诗》多少有些 乾隆担任《四库全书》总编纂,但完全是由副总编纂纪晓岚带领360多位编者干的活儿 。只是感觉上一种可能性的猜想啊。)

200多年后,到了春秋末期,孔子以尹吉甫的《诗》为蓝本,从中筛选了部分内容连同尹吉甫之后春秋前期、中期的部分诗歌计300余首编订成书,作为自己讲学的“课本”,仍然称“《诗》”。属于是上古诗歌的一部极为精简的小集子,相较于尹版《诗》,范围要更广,但内容十分之一的少。从严格意义上来说,属于是两本书。因为孔版《诗》总计有300余首,所以外号叫作“诗三百”。

在孔子之后,进入战国时期,礼乐进一步崩坏。尹版《诗》渐渐失传了,孔版《诗》跟着儒家一直苟延残喘着,好歹撑到汉朝,终于翻身成为了至高的经典。

孔子编纂诗经之后,最早明确记录的传承人,是“孔门十哲”、七十二贤之一的子夏。之前我的讲《论语》的视频中讲过,在《论语》的《八佾》篇中,子夏向孔子问诗,得到了“起予者商也”的前所未有的高评价。这里便可以初见端倪。之后的儒生便是以孔子的3000徒为基准,一代代师徒(以及父子等)传下来。

秦一统之后,大量的民间典籍被收藏进了秦宫,连同秦灭周之后得到的周王室典籍共同构成了当时全国的文化收藏。后来秦始皇焚书坑儒,包括其他收缴限制百姓的措施,使得民间的收藏为之一空,只剩下了秦宫中的抄录副本。

可惜好景不长,秦朝二世而亡,刘邦入关中,萧何率先封存府库,把宫中的各种收藏,尤其是书本典籍、郡县户口什么的清点了一遍,并妥善保管。直至后来项羽入秦地,焚毁咸阳城,“大火三月不熄”,将中国数千年以来的文化收藏付之一炬。

客观来说的话,对于这场灾难,秦朝收民间之书是最重要的前提,使得世上就只剩下秦宫的收藏以及收缴的副本了,但是本意依然是要保存的。然后项羽把这唯一的保存给搞没了,只能说霸王他也没想那么多呀。总之是感觉很生草就是了。

于是四年之后,汉朝建立,一清点,蒙了。幸好时间还没过多久,乃至于离秦灭六国也不过20来年,书本没了,好歹不少学者还活着,况且这些人还有不少私藏了的。

比如说《尚书》,孔子的弟子宓( fú姓)子贱(也是七十二贤之一)的后裔伏生,家传《尚书》,伏生在秦时便于家中私藏了《尚书》。保存下来28篇,在汉初教授于齐鲁之间,主要弟子有济南张生及欧阳生。后来汉文帝求《尚书》,全天下仅伏生一家,但当时伏生年逾九十,去不了太远的地方,就派遣太常使掌故晁错去拜见他。又因为年事已高,言语不清,使女儿羲娥代言,传授《尚书》。后来再加上从曲阜孔庙的一段断墙上发现的另16篇《尚书》合成了“五经”的《尚书》。(后来发现的是相较于汉朝的真正的古文版,如果不是有伏生的话,根本也一个字都读不懂)

而《诗经》亦是如此。汉初天下共有四家讲孔版《诗》,申培公所传鲁诗、辕固生所传齐诗(为地方命名),韩婴所传韩诗、毛亨和毛苌叔侄所传毛诗(以姓氏命名)。

其中比如申培是跟着浮邱伯学的诗,浮邱伯是荀子的学生。

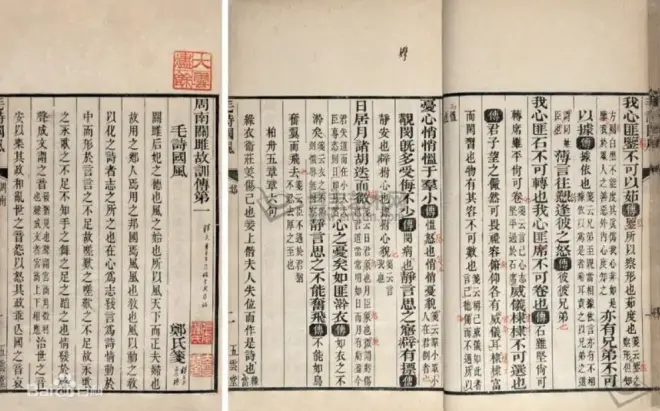

毛亨是“毛遂自荐”里的那个毛遂的侄子,据说也是跟着荀子学的诗,还是子夏传的“正统”的那一派,他传授给了他的侄子毛苌。毛亨毛苌两人共同完成了毛版《诗》,每一篇都有小序,第一篇《关雎》下还有一篇总序。(人物关系并非完全肯定)

汉武帝时期,儒家被尊为正统,于是将诗、书、礼、易、春秋这五门的主体典籍:孔版《诗》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》名之为五经。《诗》(孔版,而无论具体版本)就以《诗经》的名字和儒家经典的身份一直流传至今。

其中鲁诗、齐诗、韩诗先被立为官学,成为《诗经》的官方版本;至东汉时,毛诗也被立为官学,并随着训诂的发展逐步成为主流。东汉末年的经学大师郑玄,集研究之大成作《毛诗传笺》,以毛诗为蓝本,兼采三家之长,形成了郑版《毛诗》。三家诗齐诗亡于三国、鲁诗亡于西晋、韩诗亡于宋。郑版《毛诗》是流传至今的《诗经》版本。