永恒回响 第七章 泽丰的苏醒

他在寂静的黑暗中苏醒,而这是一次痛苦的醒来。而正常来说阿斯塔特军团的超人类通常是能快速的清醒,在一瞬间就完全恢复全部意识。但这一次有所不同。这次与其说是从沉睡中苏醒,不如说是他的意识从昏迷的深处被挖掘出来。

没有别的选择,他仰面躺着,看着头顶闪烁的微弱灯光,听着自己两颗心脏的跳动。一个缓慢而有规律,另一个则只有每十秒钟左右才跳动一次,这颗心脏的腔室正尽可能的维持运作。在双心跳动的节奏之下,他的盔甲发出的声音则是一个活跃的鼓点,正以低功率运作发出低鸣。

当他试图发声时,语调变得拖沓,因长久未使用而粗厚。

“他们正在轰击主防线,”他对上方闪烁的照明球说。“你不能留在这里。”

他并非有意说出这句话。他甚至不知道他为什么说这些,也不知道这句话意味着什么。

然后一个他不认识的声音说出了一个他不认识的名字。他看不到是谁在说话。他仍然无法做出转头的动作。他试图把自己的情况说出来,告诉说话的人他不明白发生了什么,但话到嘴边时却说出了不同的话。

“敌人靠近外线。炮兵。如果我们的城防枪能开火,那么他们的也能。我们都拥有远射程武器。还有你为什么在这?你不是士兵。”

另一个声音传来,一如刚才的平静。这一次它传达的不仅仅是一个名字。

“有趣,”它说道,伴随着扬声器的噼啪声,语音变得微弱。不过依然能辨别出人声。 ‘残存的记忆。也许是假死休眠之前的最后一句话。”

“他们正在轰击主防线,”他再次说道。说出这句话让他感到恶心。就像有人将手指伸进他的喉咙,推动肌肉发出错误的声音。他想大喊,让自己的喉咙从这些古怪的话语中解脱出来……但他又怕自己只会徒劳的呼喊出那句话:他们正在轰击主防线。你不能留在这里。

“听我说,”另一个声音继续说道。“你确实听见我说话了,是吗?”

是的,他试图回答。是的,我听到了。

“他们正在轰击主防线,”他又再次说出这句话。

“真的有吗?”那个声音回答。“尽管你在复苏前的喃喃自语很有趣,但现在不是考虑这些的时候。我必须将你从被感染的休眠仓中解救出来。现在……握拳。你能做到吗?”

他握了握拳头。至少,他认为自己这样做了。

“很好,”那个声音继续说道。“很好。现在再睁开你的眼睛。”

他都没有意识到他的眼睛是闭上的。他开始睁开——眼皮带着某种粘液,他的眼睛看到的东西都模糊不清。他想说出来,但又失败了。

“他们正在轰了——”

“神圣的火星啊,给我闭嘴,”那个声音叹了口气。然后,咕哝着,“也许他们关于脑损伤的理论是对的。”

这时不同的声音也加入了进来,喃喃自语中带有同样的关切。“我们必须帮帮他,”其中一位说道。

“随你便,”第一个声音回答道。“履行你的职责。”

“吾主?”这个新的声音要温和得多。‘大人,我是莎菲亚(Shafia)。我在您身边。我们都在您身边。大人,您能为我睁开眼睛吗?”

他又睁开了眼睛。一个模糊的人影俯在他身上,难以看清他的五官。随即有喷水声;他的脸上感到一阵湿冷的刺痛感;一块布在他眼睛边缘的拖拽。

这些起到了些作用。随着人影移开,他头顶的天花板变得清晰起来。但看到的一切没有带来任何线索,因为他所看到的毫无意义。

“怎么回事,”他说,“金属怎么会腐烂成这样?”

没有一个声音选择回答这个问题。他听到几个人在昏暗中在他周围移动,听到他们拖着脚步的脚步声和仿生义肢的气动呜鸣声。他听到陌生人的呼吸声,他们的呼吸缓慢而平静,却不知为何又十分粗重。他认出了这些声音。这是他的仆从移动,呼吸的声音。

“主人,您能坐起来吗?”

他站起身来,盔甲关节咆哮着,就在这时,疼痛开始了,他后脑勺传来一阵令人作呕的灼烧感。疼痛,他能应付。但头晕和恶心就有点不受欢迎了。恶心的症状对他来说是罕见的。阿斯塔特本被设计成能够超越这些致命的缺陷。

他慢慢地移动,用精致的仿生义肢的流畅运作将自己抬起来。随着不适的消退,他观察着自己的双手,看到了抛光金属的手掌和手指,感受到它们嗡嗡作响,如同精制的丝绸般顺滑。他的两条手臂和一条腿都由仿生义肢所替代——但这些不是军团在战争中制成的粗糙和功能性替代品,而是美丽的、手工打造的仿生形状和神经感应,就像人类的四肢一样。它们在他身上并不觉得虚假。它们感觉就像他的手,他的手臂,他的腿。它们让他觉得很自然。

“你知道,我本可以把它们裹在皮肤下,”第一个声音在看不到的地方说道。“这将是一项艺术成就,用人造肌体覆盖你的仿生义肢。在某种程度上,这相当诱人。不过现在可没有时间做这种事了。”

泽丰放下了他银色的手。化学试剂通过盔甲上的插孔刺入他的胸部和大腿,静脉注射的液体来自一个扣在手术板侧面的钢罐。现在他坐了起来,他感到力量在恢复,思路也随之清晰起来。不过,他的思维依然缓慢。他的大脑正在不情愿的回归。

他周围的房间不知被什么感染了,不是锈蚀和自然破坏所腐蚀,而是脓肿变形了。这座金属房间内部的血管在隆起,丑陋的肿胀。许多地方在流淌着某种黑液,它们流动的方式不像是油,而闻起来更像染病的血。

他是在一间医护病里。一个绝对称不上空旷的地方,周边几乎全是尸体。身穿饱经战火的制服的男男女女静静地躺在婴儿床和手术台上。从他们腹部胀起的样子来看,大多数人已经死了好几天了,但从他们身上覆盖着的灰尘,就好像他们已经躺了几个月一样。

天花板和铁支撑梁被腐蚀撕裂。它们看起来已经腐烂了,这种破坏的不可能是生物性质造成的。墙壁旁排列着静止舱,有的敞开而空旷,有的则能看出里面的阿斯塔特战士的沉睡形状,他们都处于假死状态。几个还带有能量的舱室,在染血的垫子上散发出微弱的蓝光。

他恢复的嗅觉开始闻到真正的气味并袭击了他。数百人死亡的气味随着他们的有机分解而散出。这让他后脑勺的疼痛再次爆发。

“这里发生了什么?”他问道。

“它还在发生,”第一个声音突然响起。好像在所有问题中,这个问题最让人无奈。“你该向欧姆尼赛亚祈祷,我在为时已晚之前找到了你。”

他环顾四周,视线继续清晰。他的手术板被几个拯救他的人环绕——其中一些是人类,一些是机仆。后者下巴松弛,眼睛呆滞。他们穿着肮脏的连身衣,衣衫褴褛,头上伤痕累累,纹身上刻着监禁密码。它们每个都带有惩戒性质的仿生简陋装置:手臂被金属爪或笨重的重型爆矢枪取代;脊椎被肌肉电缆穿过;划伤的红色镜片取代了眼睛盯着外界。其中一个垂着下巴流着口水,对自己重复着同样的低语,她一遍又一遍地喃喃着一个无意义的音节。其他则静静地站着,也不是很安静,他们的呼吸就像被残酷而简单的控制植入物在强迫从身体上进出。

而那些人类。他一下子就认出了他们。莎菲亚,忠诚的莎菲亚,披着军团红披肩;身穿僧袍的厄里斯忒斯染上了同样熟悉的深红色;而沈凯,看起来和他的父母一样疲惫,黑色的眼睛眯了起来,被一个凸起的兜帽遮住了。

“我们感到无比喜悦能得以再次见到您,大人,”厄里斯忒斯说道。

泽丰注意到,他们看起来并没有十分喜悦。他们看起来更像是很害怕。

“很高兴见到你们三个。”就在不久前,这句话还是一个谎言,说出来只是出于礼貌——或者更有可能根本不会说。当他作为大远征的一员被放逐到泰拉时,他的军械库奴仆的出现只会提醒他再也不能战斗了。他是残废的连长,残疾的天使。保养军械的仆人对他还有什么用?

兰德的天赋改变了这一切。首先,让他在网道中得以战斗的特设手术;然后是更密集的增强,使他恢复了昔日的力量。

泽丰打量着他的仆人和随行的机仆。两个仆人站在他的两边——一个管理着插入他的盔甲插座的化学物质,另一个死死盯着手持式扫描仪,笨拙地握在他戴着手套的手中。他暂时无视了那些机仆,看着正在使用的化学品罐,看着它金属一侧的符文标记。

所有这一切——化学药物的生效——重新编织了他记忆中磨损的边缘。他以前见过这种场景。他知道这意味着什么。

“他们为什么这样做?”他问道。

在这个问题之后出现了停顿。他的仆从们没有回答,但第一个声音再次回答了,听起来很受困扰。

“他们正在让你从阿斯塔特的停滞状态中重新激活。用必要的化学清洗剂来清除假死过程中积累的毒素。这不是很明显吗,哪怕你现在脑袋不清醒也该看得明白。”

“你误解我的意思了,”泽丰说道。“我知道这个过程。但为什么是他们做?为什么是机仆,为什么不是军团药剂师?

“因为你们军团的大部分药剂师都死了。应该说大部分人都死了。”

语气中的某种东西在他的脑海中蔓延,点燃了更多的回忆。他看到一张脸,一张苍老的脸,带有不屑一顾的表情,还有厌恶。

是的。现在,最后的迷雾正在消散。一个名字出现在他面前。

“你在哪里,阿坎?我看不见你。”

一个廉价的、沙哑的反重力系统的嗡鸣声在他上方响起。一个伺服颅骨低垂着,颤抖着缺乏优雅,抛光的颅骨在眼窝中植入了感觉针簇,它的下巴被一个凹陷的通讯扬声器取代。

“记忆基础似乎完好无损,”头骨以噼啪作响的语气指出。感应针尖端的红光在闪烁。“至少你还认识我,大概也认得这三个奴隶。”

“他们不是奴隶,”泽丰立刻说道。

“是的,他们就是,我们别为此争论了。你知道你自己的名字吗?”

战士感到一丝不适,他实际上不得不思考片刻。他也没有对他的仆人之间掠过的担忧的目光视而不见。

“泽丰,”他说道。“圣血天使的指挥官。崇高天军(High Host)的领袖。我的兄弟们称我为报丧者。”

那个声音——阿坎·兰德——发出了一声令人讨厌的笑声。 “典型的阿斯塔特作风!你们的种族把整个银河都点燃了还不够,你们还得坚持自己这样做是英雄,要配得上别人都觉得可笑的称号。”

苏醒的战士对老人的态度并未发火,不知何故,这种无礼的感觉既熟悉又可忽略。

“主人?” 这是莎菲亚在说话,他最重要的仆人。“您能站起来吗?”

泽丰吸了口气,再次环视着这间枯萎的房间。 '还不行。不过,感觉正在回归。我承认我不明白我在这里看到了什么。这是什么可怕的地方?”

“让我来解释吧,”阿坎兰德以噼啪作响的语气说道。伺服颅骨咔哒了几下,一道蓝光从颅骨的左眼中溢出。一个失真的全息投影出了一个穿着破烂长袍的瘦老头,在血迹斑斑的地砖上踱步。即使在这质量较差的全息中,也能看出兰德的疲惫,陷入了某种全新的疲惫。他的脸很憔悴,皮肤也很脏。他的一只指关节在颤抖着。

“你看起来不错,我的朋友,”泽丰轻声撒谎道。

“哦,闭嘴,”兰德冷笑道。“至于你的位置,你在拉扎维堡垒的地下医疗基地之一。属于地下墓穴。这是他们存放你的地方,和不知道还有多少其他死者、伤者和假死者的地方。他们告诉我你要么死了,要么脑部严重受损——就你的超人类改造而言,这几乎是一回事。关于此事的信息相互矛盾。我决定亲自看看。你本应该储存在巴布要塞。我花了很长时间才找到你。”

泽丰不喜欢“存储”这样的形容,但现在不是讨论它的时候。他举手打断放阿坎的无礼用词,让他说慢点,但火星人并没有停下。随着全息的移动,骷髅头持续每半秒传递着兰德的声音。

“地下层已经被废弃,地表层正在准备疏散。我在这里聚集了你的仆从,派了一个小队下来找你。虽然有违一切理智,但我还是派来了他们。'

兰德所说的一切都没有道理。如果守军撤离了拉扎维堡垒,就意味着敌人必须已经……

“阿坎,”他对闪烁的全息说道。‘终极之墙陷落了?真的吗?”

火星人带着悲惨的笑容。“只能说它现在是千疮百孔。战帅的大军正在肆意穿过内宫的各个区域。”

“主人,”厄里斯忒斯温和地说道。泽丰可以看出他在努力掩饰自己的紧迫感。“您还能站起来吗?”

强迫自己站起来是一种考验。他的臀部和膝盖上的伺服系统在平稳地运作,但他的力量要花上时间才能恢复。看到他的武器被扣在重力皮带上绑在沈凯的背上,这让他感到了一种近乎深沉的解脱。

当他站起身来时,某种饥饿之类的感觉涌上心头,随着意识和动作的恢复而苏醒。它把他的舌头变成了皮革。他感觉到这种饥饿在他干涸的血管里,仿佛他体内的每一个动作都在渴求着润滑剂。这是一种超越脱水的渴望。

我一定是失血过多了,他想。我被风干了。只剩一个外壳了。他们怎么看不到我的状况?

但他们确实没有发现。因为就没有什么可看的。他的三个仆人都靠近了他,检查他的仿生设备,查看他的战甲损伤,用装甲涂剂涂抹密封裂缝。

泽丰从来没有在战斗之外感到过这种嗜血。而现在,这是一种压迫,一种需要通过意志力来抵抗的内部敌人。在这里,在黑暗中,它涌入他的喉咙并威胁要窒息他。奴仆们的心跳此刻出奇的可爱,形成了一种催眠、湿润的打击乐。

“主人,”有人在说话。

“有趣,”另一个人在说话。 “真有趣。”

泽丰从张开的牙齿中呼吸,重新集中注意力。 “我需要你跟我解释到底都发生了什么,”他对阿坎兰德说道。

全息影像摇了摇头。“我不会详细说明自你受伤以来我们遭受的每一次损失。这段悲惨的名单等我说到一半的时候恐怕战争都打完了。”

“那就概括一下。我需要这些信息,阿坎。”

有一瞬间,泽丰确信兰德的暴躁会胜出。谢天谢地,他错了。

“你在戈尔贡防线受伤了。你的 sus-an脑膜迫使你进入阿斯塔特斯停滞状态,这是对器官衰竭、颅骨破裂、出血的创伤反应……”

泽丰站的并不稳,但他感觉很好,至少在他回想起让他受伤时的情景时是这样– 致盲的火光。仿佛在灼热嘶吼的高温。如陨石般的轰鸣。这一切——爆炸重伤了他。

“我记得了,”他说。 “我想起戈尔贡防线了。”

“嗯,之后的一切都变得非常糟糕。他们已经涌入了内宫。除了宫廷环墙,几乎所有东西都倒下了。 库多尼亚堡垒(Cydonae Bastion)、梅鲁(Meru)、冥府(Sheol)……都消失了。我们最后一次听说 皮提亚(Pythia) 和 阿瓦隆(Avalon )堡垒时,它们也快要崩溃了。巴布堡垒和其他人仍然坚守,但每个人都被包围,他们的部队也被包围了。七号原体被包围在巴布堡垒,难以突围。

七号。泽丰感到一阵恼怒,但此刻这种情绪却十分微弱。它并没有超越静脉的饥饿感。 “你该称呼他的名号,”圣血天使说道。“他是“罗格·多恩”。”

“我说的就是他,”兰德没有浪费时间继续说道。‘他是七号原体。正如我们所说,还有些尚未成为废墟的堡垒正在被占领或废弃。内宫的一切都在腐朽。或被感染。或者腐烂。或者变异。或者癌变。我们在尽可能快地后退,免得被侵蚀所覆盖。你想象不到外面是什么样子,泽丰。”

“主人,”厄里斯忒斯打断了他的话,并没有看向兰德的全息体。 “我们必须检查你的运动范围。”

泽丰点头同意,他的注意力仍然在兰德上,同时系统地收紧和放松他的肌肉,无论是生物的还是仿生的。他翻了翻肩膀,伸了伸胳膊。盔甲关节在发臭的黑暗中加速,肌腱噼啪作响。厄里斯忒斯,他的身体评估师,此刻全神贯注,观察疼痛、僵硬,以及任何缺陷。

他的生化义肢的银色中闪烁着微弱的光芒。尽管它们受到了损坏——它们在戈尔贡防线的岩石滑坡中遭受了划痕和凹陷——但它们依然精美。火星人亲自设计了它们,以取代圣血天使失败的仿生肢体。

现在他一切都想起来了,有好有坏。他们正在轰击主防线。你为什么在这?你不是民兵。就在炮击开始时,他遇到了一个平民。他保护了她。当建筑物倒塌时他抱住了她,用自己的身体保护了她……

“戈尔贡防线有一个平民,”他低声说道。 “大炮……我试图救她。”

“是吗。” 兰德听起来毫无兴趣。 “多么激动人心的故事啊。”

“她的名字叫塞里斯·冈恩。禁卫军的新记录者之一。你知道她是否在爆炸中幸存下来吗?”

“我不知道,也不在乎,顺便说一句,你不用太客气。如果不是因为几个月前我用来修复你的脑干和中枢神经系统的黑暗时代纳米技术和手工仿生学的考古财富,你早就死了。诚然,它们的再生能力很粗糙——而且,嘿,合法性令人怀疑——但这足以防止你因剧烈的脑出血而大出血致死。”

'黑暗时代......?泽丰犹豫道。“你这样随口说出来了很不得了的东西啊。”

“我想你的意思是说,“谢谢你,阿坎,你的传奇般的慷慨再次得到了回报。”

泽丰吸了一口气,带着温柔的目光看向投影。“我说的就是我想的。”

“一如既往,泽丰,你令人讨厌无趣的诚实是我现在没有时间也没耐心搭理的。我只要说,救了你一命,我欠你的债就清了。此外,”他嗤之以鼻地补充道,“在我的任何工作中,所有部分都处在完全安全且可控中。”

“知道这一点令人欣慰,”泽丰回答道。 '大概吧。'

“行吧,行吧,就像我说的——不客气。现在请起床离开那里。”

“一切似乎都正常,”厄里斯忒斯说道,仍在他周围,监督整个过程。他看着机仆们——在兰德的指挥下——从泽丰的装甲插槽中取出化学物质。

圣血天使的手指穿过他的长发,在脑后盘成一个结,不让头发挡在脸上。他小心翼翼地做着,意识到他的后脑勺一直在抽痛。他的双手上没有沾血。看来能至少说明没有出血。

他现在可以想起一切了,战争的每一个小时,战斗和后退的每一分钟,战斗和撤退……他有一种内疚的感觉,在这一瞬间,之前那种无知是幸福的。对于一个战士来说,这是一个不耻的念头,更不用说发生在巴尔的天使上了,但它确实存在。

“我的军团怎么样了?原体大人在哪”

“我们不知道,大人,”莎菲亚道。 “没有任何关于帝皇天使的可靠消息。”

“你们军团的少数人还活着,”兰德补充道,“但至于那个被你称为父亲的基因突变体,恐怕我不知道。”

仆从一家对这种不尊重感到紧张,当然阿坎兰德则完全无视。

“十二号原体在猎杀九号原体。我们只知道这些,而我们之所以知道这一点,还是因为十二号在天空中尖叫着九号的名字时,大地都在震动。 泽丰,你心爱的父亲可能已经死了,如果九号还有任何理智的话,它就是在躲避十二号。你最好别去多想了。”

就凭这些话,第九军团的一些成员就会动手把他杀死,泽丰只是盯着老人全息的眼睛。

“你看起来很累,阿坎。”

“啊,”火星人叹了口气。 “你想象不到的。”

泽丰站起身,从仆人手中接过扫描仪,激活它,缓慢扫过他的身体。该模型只是一个粗略的战场模式,但它还是能起到医疗检查的作用。当他将它从头顶掠过时,它立即发出警告音。闪烁的符文详细说明了密封的颅骨骨折、潜在的颅神经损伤和脑组织疤痕。再具体不过了,对于这种程度的准确来说,这台扫描仪显得十分简单。瞥了一眼报告后厄里斯忒斯就告诉泽丰,他的评估仆从已经进行了同样的扫描,得到了同样的结果。

他明白自己很幸运。他的伤势会直接杀死一个人,但他经过改造的身体已经进入了他的同类在承受最严重伤害时的愈合睡眠中。随着他的生命功能减慢,他植入的器官已经获得了在最严重的伤口中愈合、闭合和复原所需的时间。很可能,在他在沉眠的时候,一位药剂师或医师也在为他辛勤劳作。

然后还有兰德的……植入的宝物……也发挥了作用。在他们灾难性地进入网道后进行的那些补偿性手术。

泽丰浑身一颤。他看了看一排排的停滞舱,只见这个房间里就有一百个。其中三十二个还处于密封且有人的状态。

“这里还有其他军团士兵处于静止状态。我不能这么离开他们。他们会在睡梦中被杀死。

全息影像看着他,好像他长出了角,然后发出怪话。 “战争是会死人的,泽丰。要提醒一个阿斯塔特这一点还真可悲。 ”

“我不能抛弃我的兄弟们。”

“不能?那你就准备和他们一起死吧。他们中大多数已经死了。他们存放在这里只是为了收割基因种子,而不是为了手术唤醒。”

“我不是瞎子,阿坎,我能看懂静止仓的显示。他们中的一些人还活着。他们已经通过了手术,他们能从假死中醒来。他们会活下来的。”

“你明白你自己的军团都已经抛弃了这些不幸的人吗?”

“我的兄弟们永远不会做这种事。”

兰德嘲笑着他的否认。“战争已经变样了,泽丰。你们每一个还在呼吸的同类都在尘土中,为祂的生命而战。你认为忠诚派军团还有足够的战士来做这样的事情吗?盲目地将担架和轮床推过数公里的无人区?我把这些机仆和你的奴隶送入这些黑暗中,不是因为他们是执行这项任务的最好人选。而是因为根本没有其他人可以用了。所有其他人都在外面战斗、死去、或者是干脆死透了。”

泽丰站在一个仓室前,看着里面沉眠的身影。他不认识这名战士的脸,尽管舱上刻着他军团的埃诺克符文,而且那个身影穿着圣血天使的盔甲。吞噬墙壁的腐化已经开始作用于沉睡的阿斯塔特,使他的左侧身体变黑,以超自然的酸液扭曲他。

‘泽丰,够了。没有时间让你多愁善感。如果你可以移动,你需要离开那里。光为了找到你我已经失去了很多机仆。腐蚀即将覆盖你所在的区域。”

沈凯感觉时间到了,恭敬地背对着他的主人。在他背上的重力安全带的肩带中,安放着泽丰所擅长的工具:他的带鞘动力剑、他的爆弹枪、他的手枪……即使是其中一件武器也是人类无法承受的负担,但沈凯身上的减重安全带减轻了负载到可承受的水平。

泽丰没有马上伸手去接过他们。 “莎菲亚?”他问向沈凯的母亲。她本才是他的武器携带者。重力吊带是她的,承载他的武器一向是她的荣幸。

莎菲亚勉强笑了笑。‘该是时候了,大人。甚至早就到了。”

如今话说出来了,泽丰也确实注意到了。厄里斯提斯和莎菲亚都老了。几年前,自从他们和他一起来到泰拉后,他几乎没有理会他的仆人,他们的眼角、稀疏的头发以及其他十几种被泽丰的同类本能地忽视的情况都显示在年龄上。 .他们的儿子沈凯,也许,都快二十五岁了?甚至可能三十了。红衣下露出刻苦训练的肌肉。显然,他已经准备好了。 泽丰本应该在五年前就提拔沈凯了。

“谢谢你,沈凯,”他对他的新武器携带者说道。他缓缓拔出剑刃,将刀鞘留在了奴仆的背上。他腾出一只手,伸手去拿他的一把手枪。武器很干净,修理过,保养得很好。一如他所预料。

“可真感人啊,”兰德说道。“但请快点。你是那里唯一的活物,但不是唯一移动的东西。”

这不是一次迅速的逃跑。拉扎维堡垒的整体规模有一个城镇那么大,其大部分都在地下,以精致的地下墓穴的形式存在。帝皇在统一战争中从一个科技蛮人的军阀女王手中夺取了它,而帝国做了帝国最擅长的事情:消灭之前拥有者的所有痕迹,并回收对他们自己有用的东西。数十公里的隧道和房间构成了堡垒的地下层。泽丰从来没有来到过地下这么深的地方——至少在有意识的时候没有——所以他跟着兰德漂流的伺服头骨穿过地下大厅。即便是泽丰向他们招手,机仆们也没有跟上。

“让他们死在这儿吧,”兰德说道,他的投影图像随着距离扭曲和另一股静电而摇摆不定。‘他们现在没用了。你跟着我就行。’

于是,泽丰带领他的仆人穿过了颤抖的黑暗。厄里斯提斯没有受过武器训练,走路时装出一副强装镇定的神气,假装没听到主人的谈话。沈凯被他的负担所拖累,似乎对兰德的话不感兴趣。只有莎菲亚表现出了听到谈话;她对火星人的话语不屑一顾地摇了摇头。显然,她对阿坎兰德的评价不怎么样。

“你到底在哪里?”泽丰一度问全息影像。

“在你上方,正准备离开拉扎维堡垒,”阿坎回答道,显然有些心烦意乱。 “有一支车队要前往帝国圣所,装着所有还保持着一点点理智的人。但这不是你真正想问的,不是吗?问题背后的问题是什么?”

他真的不想说出来。连问出来都觉得是叛逆。

“我们是不是要输掉这场战争了?”

阿坎兰德笑了,笑得那么厉害,他的全息影像都在扭曲着闪烁。

没过多久,泽丰就遇到了他一个死去的同胞。一个表亲而不是兄弟:一个帝国之拳倒在走廊的墙上,他破裂的盔甲上长满了涌动的苔藓。

“别碰它,”兰德的声音从前方传来。

“是他,”泽丰喃喃道。 '不是它。尊重些。这位战士为帝国献出了生命。”他看着这片肉质的苔藓,它是如何随着自己不均匀的心跳而跳动的。就在他凝视的时候,死去的星际战士脸上结出的结痂肿块逐渐膨胀并慢慢破裂,生出了一群笨拙、盲目的蜘蛛。那东西是人肉的颜色。它们无眼地战斗,以愚蠢的仇恨互相盛宴,流着人的鲜血。

泽丰走近观察。察觉到他的动作,几只蜘蛛朝他竖起,张开它们的触须和前腿以进行野蛮的挑战,发出嘶嘶声并吐出它们变色的内液。泽丰避开肠酸的喷射,头也不回地离开。

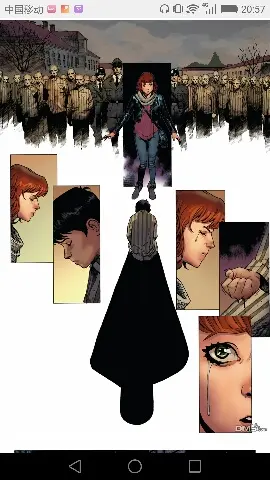

投射阿坎影像的伺服骷髅在前方飘荡,经常停下来在废弃堡垒的走廊和房间上进行扫描。这里曾经发生过一场战斗,越来越清楚的能看到是哪一方取得了胜利。未埋葬的死者随处可见。制服显示他们中的大多数为帝国军人,但不是全部。许多人手无寸铁,穿着破布和长袍。是朝圣者、平民、难民。

还有家人。

绕过一个拐角,圣血天使凝视着一条长长的走廊,走廊里铺满了倒下的人。刀伤,锯伤,出现在他们的肉体上,宣告着他们在最后时刻被割裂导致的死亡。有几个人的身体已经陷入金属中,不知何故在墙壁和地板中腐烂。避开它们显然是不可能的。

“快点,”全息投影催促道,它在死者上方几厘米处飘荡,毫无在意。

泽丰从他们身上走过,无论他多么温柔,他的盔甲的重量都将他们压在他的脚下。他能听到他的仆人在他身后蹒跚前行——这里对他们来说几乎是一片漆黑;他们依靠手电筒勉强看路——但他不是凡人。他可以清楚地看到自己踩在哪里,踩在谁的身上。

“阿坎,这里有孩子。”

“当然有,”兰德说道,飘在前面。 '拉扎维堡垒地下是难民营。是帝国圣所外最后一个。”

“敌人是怎么下来的?”

“他们就那么出现了。现形,可能要这么形容。”

“我听不懂,”泽丰承认道。

伺服骷髅缓缓转过一道弧线,投影出来的鬼魂投来了无情的目光。“那说明你运气真好,”兰德说道。‘没有人真正知道自从终极之墙倒塌后发生了什么。一切都变糟了,泽丰。数以亿计的人死亡。我们都在黑暗中。他们从轨道上轰炸了我们。他们把高原夷为平地。内宫大部分都是瓦砾荒地。堡垒之间的通信有几个星期都不可靠,而且已经有好几天彻底中断了。”

泽丰继续前进。他回头看了看其他人。他们正紧跟在他身后。

兰德的伺服器嗡嗡作响,终于找到了想说的话题。“域外异形出现在荒地和最后的堡垒内。 欧姆尼赛亚的意志已无法再阻止他们。我们在库多尼亚堡垒的最后时刻看到了……他们。在我们从那里跑到拉扎维之前。他们从死尸中爬出。从活人身上钻出来。很快它也在这里的地下发生了。它们无处不在。机神之血啊,星球地壳不再稳定,大气被尘埃窒息。这个世界正在消亡。荷鲁斯在夺取泰拉的同时在杀死它。”

对此没有什么可评论的。 泽丰将一只手放在墙上以保持平衡,继续前进,尽量不踩到倒下的人。许多尸体正处于某种不可能的、苍白的融合过程中,它们死去的肉体与接触的地方在结合。他看到遗骸与墙壁融为一体;弯曲的手指从金属中伸出,半成形的面孔在钢铁中无声地尖叫。

其中一位向他寻求帮助。

他转身,看到一簇女人形状的肿瘤,一堆腐烂的肿瘤粘在墙上。它以颤抖的温柔碰触他,仿佛要看看他是不是真的。

“请帮帮我,”它又说道。

“别管它,”兰德说道。‘忽略所有这些东西。它们还以为自己仍然是人。”

“别把我丢在这里,”那东西哀求道。在曾经有一张嘴的地方,它那肿块的脑袋上不断地裂开,露出上百颗毛茸茸的牙齿。

“你是谁?”他问道,努力不表现出他的不安。

“珍娜,”那东西说道,口气像漱口的稀粥。‘珍娜·维纳。请帮帮我。帮帮我的家人。不要把我们留在这里。'

它开始安静下来,依旧挂在那里。流着血的腐烂。

泽丰在这个活体畸形中没有看出任何人类的存在。他怕说出来只会让它更加痛苦。

“我帮不了你……珍娜。”

虽然他可以。他感觉到手中手枪的重量。

它——她——突然笑了起来,声音又厚又湿。“他们正在轰击主防线。”

“继续前进,”兰德厉声说道。“不要让它进入你的脑海。”

那个女人,那个东西,开始流动,她的形体溶解成一团泥浆,随着它从墙上流下来,冒着蒸汽。“他们正在轰击主防线,”她融化的嘴里松动牙齿说道。 “圣吉列斯之子,我们透过铁石、灰烬和尘土看到和听到……我们知晓一切我们知晓一切我们知晓一切……”

泽丰扣动了扳机。珍娜·维纳的遗骸以炙热的图案装饰着墙壁,其性质与血液完全不同。血液不能溶解金属。血液不像焦油那样流动。

“我相信我现在对威胁泰拉的东西有了更多的了解,”他对阿坎的全息投影说道。

“我们不应该在这里耽搁,主人,”莎菲亚说道。

“没错,确实,”兰德说道。 “听这些奴隶的。继续前进。”

这一次,泽丰听从了。