凯恩政委短篇 唯一的好兽人

和兽人面对面就没有好事,尤其是当你正在从撞毁的火蜥蜴侦察车残骸中爬出来的时候更是如此。雪上加霜的是,在这一刻之前,我根本不知道在该地区有这些生物存在。不过我其实早该想到。 弗里曼塔(Frumenta )在几十年就曾经被这些东西入侵过,直到帝国卫队赶来清除了它们——他们以值得称赞的效率完成了这项工作。但是,总是如此,从那以后的几年里偶尔会出现这些生物的局部爆发,而弗里曼塔本地部队一直都足以胜任这种小规模爆发。至少在他们被证明感染了基因窃取者,互相攻击并引发了一场全面的内战之前,也因此星界军被派来处理。

尽管现在已经正式退役,但我却被拖入了这个惨淡的事件中,因为我在错误的时刻到达了特遣队聚集的虚空站。拒绝特遣队将军希望与我同行的要求会严重地削弱我不应得的,但不可否认有时会相当有用,但也超出我承受能力的声誉,更不用说我们之间的个人友谊了。还有安伯莉,我作为她的秘密审判官跑腿——迄今为止未曾预料到的如此规模的基因窃取者感染肯定会引起异形审判庭的兴趣。那么,这意味着如果我错过了获得第一手情报的机会,她可能会对我有点生气,我的生活可不需要这种复杂情况。

因此,我小心翼翼地掩饰着不情愿,让我本该在佩里亚( Perlia )上等待的闲暇滑向了一个不确定的未来,并踏上了一个与许多其他农业世界相比没有什么不同的地方。抵达后,我加入了总参谋部,确保我的继任者没有对 Zyvan 上将造成太大的滋扰(而她也确实没有,因为我确保政委部在我离开之前任命一个足够务实的人继续工作)并忙于对任何一个似乎离战斗足够远的团进行鼓舞士气的访问,一路上为安伯莉收集我能得到的任何信息。

然后我就这么到了喀斯喀特山脉,这里有高耸的山峰、深邃的峡谷和壮观的瀑布,在更和平的时代,这里曾是远离密集耕作区的热门旅游地。面对卫军的进攻,许多基因窃取者邪教徒都撤退在这里避难,希望依托崎岖的地形和稀少的人口有效地隐藏。如果不是山口狭窄曲折的道路将他们的逃跑的车辆汇集到了狭窄的过境走廊中,他们可能真就这么跑了,但现在他们只是任我们仇杀者战机空中部队随意攻击的水鸭子。我刚刚完成了对前面一个简易机场的一次官方访问,在那里我说了一些陈词滥调,握了几次手,享受了一顿很一般的午餐,然后我们开车进入了一个埋伏,它本来应该是为给空中部队拉运补给的供应卡车准备的。

我对危险的第一个预兆是一发激光,它击中了火蜥蜴战车开放式乘客舱的边缘,紧随其后就是更多的激光,我立刻躲在了令人安心的坚固装甲板后面。

“尤根,”我一边敲着耳边的通讯珠一边说,“有人对我们开火了。” 我现在还不是特别担心。小型侦察车的坚固外甲能承受比这更强的火力,这一切可能对叛乱分子来说是一个令人讨厌的惊喜,他们肯定没想过要报废或抢劫运货卡车以外的东西。

我爬到安装在枢轴上的重型爆弹枪后面,当我站立时它为我提供了一些保护,然后我扣动了扳机,沿着悬崖面射下,从迎面而来的火力判断,大部分敌人的火力都来自那里。效果不错,敌人的激光炮火突然停止了,灌木丛中的一些动静表现出他们正紧贴在地面上,显然我们的袭击者正争先恐后地寻找更坚固的东西躲在后面。

“看来我们打消了他们的热情。”

“很高兴听到这个消息,长官,”我的副官在驾驶室回应道,一边说着一边猛踩油门。如果是其他人在驾驶,我会对突然的急加速而震惊,因为我们的左侧轮胎距离高速公路边缘的悬崖只有几厘米,但我知道尤根过去非凡的驾驶技巧,所以只是稍微收紧了爆弹枪,以帮助保持平衡;这一反应很可能救了我的命。我刚刚看到在我们前方的空气中划过一道明亮的光线,然后就是一枚火箭击中了我们前部装甲板的一角,由此产生的弹片将其中一条履带撕碎。

火蜥蜴战车猛地一颤。尤根正保证没事,或者刚准备保证,这辆坚固的小车驶过悬崖边缘时,他的保证就被打断了。

幸运的是,正如我之前提到的,这里有相当多的灌木丛,甚至还有一两棵树,紧贴着峡谷的表面,而且,由于帝皇的恩典,这里的悬崖面并不是很垂直。在我们似乎悬浮在半空中的令人心碎的时刻之后,我的呼吸被一种刺骨的撞击从我的肺里赶了出来,我们的火蜥蜴战车开始在碎石中滑下,岩石和破碎的植被四处飞溅到我们身上。我死死抓住爆弹枪,我的牙齿格格作响,而天空和我们周围的岩石转动;紧接着,伴随着一阵颠簸、弹跳和废弃金属混杂的尖叫声,整辆车侧翻,终于停了下来,离峡谷底部奔腾的溪流只有几米远。

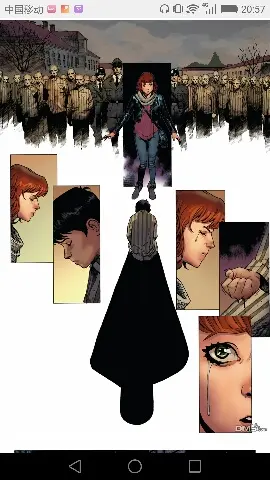

片刻之后,我意识到自己并没有死,于是从爆弹枪支架下爬了出来,途中撞到了我的头。脑袋昏沉下,我从不久前还是火蜥蜴战车的侧面装甲板上滚下,感觉砾石和一些更大,更硬的石头压在我的背上,我抬头然后看到了一张应该在噩梦中才该看到的脸。实话实说,有那么一瞬间,我以为我真就是在做噩梦,是一种从我混乱的大脑皮层中被晃动引发的幻觉——直到我意识到我的想象中没有任何东西能散发出如此肮脏的气息。

“Waaaaaaaghhhhhhh!”它咆哮着,在我身后的装甲板上打出一个凹痕,我在紧要关头滚离开,一边移动,一边摸索着我的激光枪。但什么都没有握住,在枪套上本该是枪把的位置上什么也没有,我再次翻滚,躲开了另一次致命一击,在重型爆弹枪支架下方看到了我的武器,而如果我不想自己的头骨被从背后被打烂的话我就别考虑去拿自己的武器了。驾驶室扭曲的舱口发出一声响亮的叮当声,伴随着我听筒里的一连串的叫骂声,清楚地表明,在接下来的几秒钟内我不会从尤根那里得到任何帮助——我只能靠自己了,至少在他设法强行打开之前。

幸运的是,我还有我的链锯剑,我拔出它,爬了起来,而攻击我的兽人无法保持平衡。在我准备对他发动攻击时,[1]就在这时,一束激光在我们周围爆发,从火蜥蜴受损的金属外皮中射出,在我的攻击者身上打出了几处伤口,这可能会在瞬间将一个人击倒,甚至杀死。然而,这似乎只是激怒了他,他转过身去面对这个新来的威胁,发出比刚刚更响亮的蔑视吼叫。

[1] 因为它们似乎是通过孢子扩散繁殖的,所以从理论上讲,兽人是无性别的,但通常只用男性代词来指代——考虑到大多数兽人的体力和惊人的愚蠢,我认为这是很有道理的。安伯莉·维尔,异形审判庭。

“发生了什么事,长官?”尤根问道,语气在这种情况下也没有多少惊讶的感觉,而我则潜入翻覆的乘客舱的掩体,趁兽人注意力被转移了时抓住我的手枪。

“叛军,”我说道,迅速瞥了一眼情况。一队穿着肮脏当地的民兵制服的士兵正在走来,但我见过足够多的基因窃取者混血儿能看出他们中的一些带着某些不对劲的地方。随着他们的到来,刚刚上方道路上的伏击队的幸存者也向我们的方向发射了几发激光炮,但他们因为极端的射程和尴尬的角度而没起到什么用;实际击中报废车辆的几发激光也只是加强了我留在原地的倾向。不过与一个愤怒的兽人困在一个他能直接碰得到我的狭窄空间,这肯定不是一个能选的选择。

“长官,我马上就到,”我的副官向我保证道,而驾驶室里的敲打声和咒骂声也在增加。兽人重新转身面对我,眼中充满杀意,我举起激光枪,希望能在那个异常厚实的头骨上找到一个弱点。然后我想到了另一种可能性。

“Oldyt!”[2] 我尽可能大声地吼叫着,同时让手枪瞄准他,以防他没有听懂。但结果和我希望的一样成功。我用他自己野蛮的语言来说话让他感受到了几乎是滑稽的困惑[3],他皱起他野兽般的脸庞。我指了指前进中的基因混血者,他们已经非常接近我们,而且非常贴心的用另一道激光将他的注意力吸引到了他们身上,激光在我们周围弹跳,但幸运的是,在这个过程中制造的噪音多于造成的伤害。 “俺们先一起做了他们,再弄死彼此。'

[2] 兽人语中表示“等会儿”或“我先看到的”。A.V.

[3] 正如在他回忆录编辑部分的其他地方所指出的那样,凯恩在他职业生涯早期与佩利亚东部大陆的兽人占领者成功进行的游击战中获得了基本的兽人语知识。A.V

兽人皱了皱眉,试图理解这个提议。然后,让我松了一口气,他仰起头发出一声刺耳的笑声。

“先一起做了他们,”他同意道。然后他的目光落在了沉重的爆弹枪上。“俺要突突!”[4]

[4] 兽人语中对任何枪支或能量武器的通用指代词,最好是尽可能嘈杂和破坏性的。考虑到凯恩不太可能是以哥特语提出休战,应该为了清晰起见,他似乎在这里选择性地翻译。A.V

“你随意,”我说道,不确定把我们最强大的武器交给敌人是否完全明智。但另一方面,我自己是无法在它所在的地方使用它,它紧紧地焊接在火蜥蜴战车上,而眼下的情况来说,基因窃取者似乎是更大的威胁。大概吧。说到眼下,我以前从未见过手上没拿着他们那种古怪武器的兽人,或者是单独行动的兽人,这让我很担心。不过,如果我有机会的话,以后有足够的时间思考这个问题。一个大到足以压碎我头部的拳头抓住了这把重武器,在金属抗议的呻吟声中将它从支架上硬扯了下来。硬钢被扭曲和撕裂,我发现自己再次惊叹于这些生物的纯粹蛮力。兽人带着明显的满意表情举起沉重的爆弹枪,摸索着扳机,并发出沮丧的咕哝声,因为他粗大的食指太笨重,无法穿过扳机护罩。他恼怒地呼出一口气,捏住手指和拇指之间的薄金属条,然后把它撕开,就像尤根处理痂一样。然后他的目光落在了我的身上,我不得不承认有一丝恐惧的颤抖,但我尽力掩饰,挥舞着自己的武器,瞥了一眼迎面而来的敌人。

“先做了他们!”他接受了暗示,大吼道。“Waaaghhhh!”然后,让我无法形容的安心,他摇摇晃晃地朝他们的大方向走去,挥舞着爆弹枪。片刻之后,他将它们碾压,一阵令人窒息的爆弹将最前面的几名混血士兵打的稀烂,而其余的则随即四散开来,毫无疑问,他们对事情的突然转变感到不愉快。趁着双方敌人分心,我转身回到身后那辆残废的车上。

“离开舱口,”我对尤根说道,然后把链锯剑的速度选择器调到最大,开始切割铰链。谢天谢地,他们几乎立刻就被割断了,在一阵火花中,圆形的金属板随着一声哐当声掉了下来!在狭窄的山谷周围回荡。我的副官伴随着裹在一个月没洗的袜子的气味中出现了,正抓着他的激光枪,警惕地环顾四周。 “谁在发射爆弹枪?”他打开保险装置问道,“谁在开火?”

“一个兽人,”我说道,决定把事情形容的尽可能简单,“还有一些混血。先这样吧,让他们互相忙活一会儿。”我开始沿着溪流的边缘前进,让报废的火蜥蜴挡在我们和战斗之间。混血们现在已经从他们能找到的任何掩护处返回绿皮的炮火下,如果走运的话我们溜走的时候,他们也许能就这么僵持下去。

换做其他人听到我刚刚那段简单地陈述必定会有一连串的问题,但尤根一如既往地平静,只是耸了耸肩,像往常一样站在我身旁,他的激光枪已经准备好使用了。 “我就知道我应该把热熔枪带来的,”他说道,懊恼地往小溪里吐了口唾沫。

“这个区域本来应该是被清理干净的,”我安慰他道。现在不是被无意义的自责分散注意力的时候。 “等我们回去时,我必须和我们的情报分析师谈一谈了。”如果我们能回去。但眼下我不想去多想别的可能性。而且,老实说,我很难将我们的困境归咎于其他任何人——如果我认为有最微小的机会碰到敌人,我们就根本就不会独自一人跑来这里。只是我们的运气偶然遇上了一些落后的敌人。

“那个兽人是从哪里来的?”尤根问道,我们在河床上绕了一个弯道,河床露出了更宽的峡谷部分。这里有一个小的鹅卵石滩,污秽的崖壁上覆盖着植被,但最让我印象深刻的是散落的死去的兽人。所有的兽人很明显都死于帝国军械,而且彻底的令人欣慰;从笼罩着一切的油腻烟雾的瘴气和大部分尸体的烧焦状态来看,有人用钷浇在尸体上并放火焚烧,这一细节让尤根满意地点了点头。[5]

[5] 他们的家园世界曾经被兽人入侵,瓦尔哈拉人非常重视尽可能全面地处理他们祖先的敌人。A.V

“我有一个猜想,”我一边说,一边环顾四周,查看是否有仍在抽搐没死透的。以我的经验,对这种生物放松警惕永远都是不明智的,无论它们被打成什么样,它们都有着超乎寻常的再生能力。但现在我的担心是多余的;它们和看起来一样死的很彻底,我在安全距离打了几发激光在它们身上来尽可能简单地确保了这一事实。 “看来他们曾在这里安营。” 并不是说有了太多的证据,除了由一些较大的岩石形成的简陋火坑之外,还有一些火种仍在闷烧。

尤根点头同意。 “这看起来确实像个巢穴,”他说道,指着堆在悬崖边上的一堆乱七八糟的灌木丛。当我朝其又走了几步时,我明白了他的意思。树枝被绑在一起,形成了一个简陋的庇护所,从它散发出的气味来看,它已经使用了一段时间。里面还有一根原始的长矛,由一棵树苗制成,一根碎石绑在它的尖端,插在附近的地面上,我用脚戳了戳它,感觉有些困惑。

“他们其它的工具呢?”我问道。

我的副官耸了耸肩。“我们正走在上面。”他用靴子尖搅动着脚下的页岩,我过了一会儿才认出这些薄片是制造石器留下的碎屑。“这些应该是最近才产生的。”[6]

[6] 研究这些生物的生物学家的普遍理论是,他们具备一些先天知识,包括武器的构造和使用,这些知识以某种方式在它们内部进行了基因编码——如果是这样,这个群体显然缺乏从头开始建造“突突”的资源.A.V

“你比我清楚,”我说道,相信他对这些生物的了解,经过几代人的磨练,他的家乡世界才不再受到这些生物进一步的侵扰。远处传来爆弹枪的声音在微风中飘向我们,这表明我刚刚的伙伴还在玩得开心,但他可能已经没有基因窃取者可以射击了,而且要不了多久就会将注意力转移到我们身上。到那时,我打算要么有多远走多远,要么在伏击中隐藏,或两者兼而有之。我太了解重型爆矢枪的威力了,没有任何意图成为它枪口下的一员。

当然了激光枪也一样。几道爆裂的明显噼啪声在荒地周围回荡,我靴子旁的一块石头因激光弹击中的突然热冲击而爆裂。更多的基因窃取者混血从更远的地方向我们冲过来,他们边跑边开火,疯狂的无目标的开火旨在在他们包围时将我们困在适当的位置,或者迫使我们逃跑,以便他们可以在射中我们无防备的后背。这种粗鲁的策略可能对本地的忠诚者起作用,但尤根和我在经历了太多的战场,谁都不会犯任何这种错误,我们俯卧在离自己最近的冒着烟的绿皮尸体后面;它闻起来和你想象的一样冲鼻,但至少它掩盖了我副官独特的体味,并且完美地吸收了大部分迎面而来的火力。

“选好你的目标,”我预警道,考虑到我和尤根一起服役了几十年,这完全没有必要,但我的副官还是点了点头,对着冲过来的混血精确地狙击,巧妙的击中了一个领头的家伙的躯干和头盔之间。他的脸现在只剩下一个灼热的弹孔,他向前跌入溪流,溅起一团水雾。

“让他们先浪费点弹药吧,”尤根同意道,几名混血士兵的武器已经切换到全自动模式,坚定地轰击着我们躲在后面的兽人尸体。 “Frakwit(是一种脏话)。”

“他们是有意让我们低头,”我说道,立刻意识到了危险,转身朝另一个从悬崖上垂降的混血者开枪,他的激光枪还挂在他的肩膀上,“他和那些道路上来的人是想从侧翼围住我们,”考虑到我所在射程和角度,我没能射杀他,但激光还是击中了他,他失去了对绳索的控制,在离地还有几米的地方掉了下来。但这还不足以解决他,但他的腿一定是骨折了,因为他像刚上岸的鱼一样扑腾着,直到尤根用另一个精确瞄准的射击完成了致命一击。

“嗯,他们差点成功了,”我的副官咕哝着,暂时放下了他的激光枪,同时他在他收集织带袋中摸索着,并拿出了一颗手榴弹。“给他们点回报。”他把它扔过我们臭气熏天的临时路障,紧接着又连扔了几个。

第一个手雷在试图压制我们的小队中间引爆,其喷射的弹片撕碎了几个最近的士兵,其余的则本能地左右散开,本能地争先恐后地逃离爆炸现场。正好跑到了尤根扔的另外两个破片手雷的地方,一两秒后几乎同时爆炸,在受伤和被炮弹震惊的幸存者中造成了同样的破坏。并非所有基因污染的叛军都倒下了,但大多数解决了,当我意识到大多数幸存者也都一瘸一拐的时候,我感到某种程度的报复性快感。

“干得好,”我说道,把一个离得较近的伤员解决掉,然后把注意力转向最近的威胁。当然,并不是说这一波中剩下的少数混血者可以不用在乎了——在大多数人类士兵会本能选择的撤退重新集结,或者干脆逃命的状况下,这些混血与母巢心智的联系使他们能够依旧专注于自己的目标——但是至少他们现在暂时停止向我们开枪了。这也让我意识到,远处的爆弹枪声已经停止;要么是那个兽人被杀了,要么是他的弹药用完了。无论哪种方式,这将是以后的问题。

我瞥了一眼聚集在悬崖边的敌人,他们从攀登绳上落下时他们的靴子在岩石滩上嘎吱作响:那些绳子是一条返回公路的潜在途径,如果我们能到达那里的话,也能找到支援。不久前我们离开的简易机场只有几公里远,我和尤根一个小时左右就能走完。而幸运的是,在那之前就会有人会注意到我们的失踪,并派出一个搜索队,我们走到一半就可以搭便车。不过现在,这都是空想,我还不如盼着帝皇会亲自出现并伸出援手——那些悬空的绳索,以及悬崖,都遥不可及,被一大群全副武装,长的人样的憎恶之物所阻隔。其他小队受伤的幸存混血者也加入了他们的行列,我数了数敌方士兵,一共有十几个。[7]

[7] 大概他在火蜥蜴坠毁前用重型爆矢枪在路上带走了一些伏击者,或者这群人在早先与帝国卫队的冲突中已经严重耗尽。A.V

“还有手榴弹吗?”我问道,尤根冷静地点点头。

‘还有两个破片手雷。和几个穿甲手雷。'如果敌人是乘车而来,这可能会有一些用处,但我们都知道穿甲手雷对分散的步兵几乎没有用,除了用出乎意料的巨响吓唬他们。

“那就用破片手雷,”我说道,看着我们左边的一个死去的兽人,它似乎能比我们之前使用的已经被打烂的兽人尸体屏障提供更多的掩护来抵御从新方向前来的敌人。“扔准点。”

“我会的。” 我的副官顺着我的视线方向,和我一样清楚地看清情况。“干那个?”

“干那个,”我确认道。“听我数到三。”我小心翼翼地瞄准了那个有中士军衔徽章的邪教徒(他们都是巢穴的一部分,所以去掉名义上的领导者实际上并不会产生影响,但我觉得没理由不去按过去的习惯来解决目标)并扣动扳机。“三!”(这算什么倒计时!)

这一枪打得很好,正中他的胸膛。我看不出是否从这个距离穿透了他的躯干上的装甲,但我认为这并不重要。他从射击中踉踉跄跄,尤根和我同时移动,奔向下一具尸体做掩体,蹲下身子以尽量减少我们的侧影,然后朝敌人的大致方向绕了几圈。几道断断续续的激光作为回击跟在我们身后,但靠着王座的恩典,没有一个能真正击中。

我扑倒在尸体后面,喘着粗气铺在锋利的石头上,短暂地羡慕起我的副官他的防弹衣,就在混血再次找到我们之前,死去的兽人抽搐着,好像被梦惊醒了,随即六发激光猛烈的打中了它。

“哦,不,想也别想。”尤根断断续续地双击,[8] 悬崖边的一个人影被打中,他正拿着可能就是炸毁了我们的火蜥蜴战车的火箭发射器。他一定已经在炮膛里准备好了弹头,因为它的炮管随即引爆,向四面八方喷射出令人满意的弹片,这或多或少一举将我们的对手人数减少了一半。 (确实差不多,有不少人站在他周边。)尤根安静的满意点了点头。“感觉就像是扔了好几个破片手雷。”

[8] 快速连续两枪。A.V

“做得很好,”我告诉他。这可能只是一个愉快的意外,但他也值得这份赞赏。我开始感觉我们最终可能会摆脱这场困境了。

然后熟悉的咆哮声就从空中响起了,兽人又出现了——并没有像我希望的那样死去,但受伤得更厉害了。他一瘸一拐,整个躯干布满了激光武器的烙印。一只耳朵也不见了,还丢了不少肌肉和皮肤直接露出了下巴那一侧的牙齿,而他的脸上还挂着欣喜若狂的笑容。即使以他自己种族的标准来看,他似乎也非常有韧性,尽管我以前也经常看到类似的情况:我几乎已经记不清我遇到过多少顽固或愚蠢而无法意识到他们已经死去的兽人,在他们本应该倒下很久之后,他们还是在蹒跚而行,被纯粹的嗜血和愤怒所驱使。

“俺已经把他们都弄死了!”他吼道,加快了速度冲来,眼睛盯着尤根和我。“现在轮到你了!” 爆弹枪还在他手里,但我说他的弹药用完了似乎是对的。他像使一个棍子一样挥舞着它,它似乎带着凝结的血液的光泽,上面附着了几块看起来像头发、大脑和骨头的碎片,使它变得有点不同。他似乎非常执着于将尤根和我撕成碎片,如果不是那些混血者犯下了一个明显的错误,在他与我们接近时向他开火,他甚至可能不会注意到剩余的混血者,他们看来是希望同时把我们三个一起干掉。

“还没全弄死!”我喊道,以几乎超乎常人的意志力把武器对准了那些混血者。如果我现在对他开火,混血就会冲过来,我们也就完了,这还得是出于某种奇迹,兽人没有先把我干掉。“还是先弄死他们!”我朝他们的方向开枪以强调这一点。“先杀了他们!”

眼下真的是一触即发,我不介意承认;一旦一个兽人被嗜血控制,银河系中几乎没有任何东西可以让他们偏离自己预定的目标,除非是某个白痴让自己看起来像一个更吸引人的目标。或者,在这种情况下,是六个白痴。三四发激光击中了他,其余的则无害地发出嘶嘶声,或者打中了我躲着的尸体上。他也转过了头。

“Waaaghhhh!”他再次咆哮着,转身跌跌撞撞地跑了起来。一连串的激光炮击中了他的胸膛,打烂了他的胸腔,但也只是给了他更大的动力,眼下就是有一辆黎曼鲁斯坦克在他面前他可能也会将其撞开。第一个站稳脚跟的混血瞬间倒下,他的头在重型爆矢枪的一次挥动下变成了血淋淋的雾气,第二个和第三个在向后躲闪的瞬间倒下。剩下的混血者开始逃散,尤根和我轻松的射击他们,然后最后一个逃到悬崖上,随即他的脖子被和我头部一样大小的拳头一击打断。[9] 他在那儿站了一会儿,试图将空气压入他裸露的肺部,然后慢慢转身看向我。

[9] 可能有点夸张,但应该与事实差不多。A.V

“俺把他们都杀了,”他说道。

“确实把他们都杀了,”我同意道,稍微改变了姿势,为我所知道的即将到来的事情做好准备。链锯剑在我手中嗡嗡作响,我把手枪放回枪套,准备好在需要时用两只手握住。“现在我们弄死彼此。”

我在他同时说出了这句决定性的话,然后兽人冲了过来。

时至今日,我都不知道他已经受到的伤害对他造成了多少影响;毕竟,我在肉搏战中遇到过这么多他的同类,老实说,我都不记得有多少了,而且至少有一半完全没有受伤。但根据我的经验,这似乎无关紧要,兽人的超常韧性使他们能够无视一个人类会立即致命的伤害。然而,在我看来,他的冲锋确实比大多数兽人慢了一点,我轻松地避开了他的第一击,链刃的锯齿发出呜鸣声,当它偏转他手中的金属块时,发出一阵火花。

他手中曾经是枪杆的棍子砸进了乱石中,掀起了一阵刺痛的石头,我退后一步,等待着另一场疯狂的挥舞,希望在我们之间拉开足够的距离,让尤根在不冒打中我的风险的情况下射击——但是兽人几乎立刻就跟了上来,愤怒地吼叫着,太快地缩小了我们之间的差距,以至于我的副官无法干预。当我向后退一步时,我的靴子在鹅卵石上滑行,下一次挥舞掠过我的脸,离我十分的近,以至于我感觉到微风掠过。如果我让兽人继续攻击,我会在接下来几秒中死去。

唯一能恢复主动性的方法就是拉近距离,于是我挡住一道向下的狠狠一击,然后抬剑割断了他握着武器的前臂。破碎的重型爆弹枪杆砸落在鹅卵石滩上,它的那只手仍然握着武器,我继续猛刺,将我所有的重量压在一个刺穿在他毁坏的胸腔内,深入他的心脏。

当我将刀刃从他的胸口撕开时,兽人跪倒在地。有那么一瞬间,我以为他要说些什么,然后他的眼睛变得浑浊,他向前一倒,撞到了石头上。

我将刀刃从仍然粘在兽人柔软的内脏碎片中拔出,然后退后,仍然保持着警惕,但那个生物还是一动不动,最后我把武器收起来,确定他已经死了。

尤根放下他的激光枪,又开始在他收集袋里翻找。“没听说这里有绿皮,”他说道。

“没有人知道。” 我摇摇头道。 “我们必须派侦察队出去。确保没有更多的在外面。”

“它们总是有更多,”尤根肯定地说着没什么用的话。他拿出一个保温瓶。“来点坦帕茶吗?”

“非常欢迎,”我说道。然后满怀希望地敲了敲耳边的通讯珠,但正如我所料,战车上的通讯装置似乎没能在我们的急速下降中幸存下来。看来我们还是要走回去了。我叹了口气,走近最近的悬垂绳索。“看来我们要度过一个艰苦的下午了。”