近代欧洲常见火器类型介绍

燧发枪

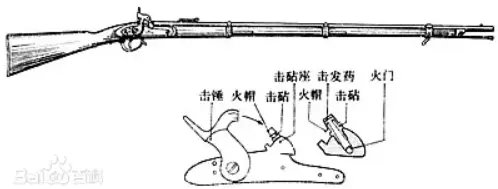

(一)燧发枪由1547年法国枪炮工匠、锁匠和钟表匠家庭马汉发明,在转轮火枪的基础上改进而成,取掉发条钢轮,在击锤的钳口上夹一块燧石,传火孔边设有一击砧。射击时扣引扳机,在弹簧的作用下将燧石重重地打在火门边上冒出火星,引燃火药击发。大大简化射击过程,提高发火率和射击精度,使用方便。而且成本较低,便于大量生产。17世纪中叶很多欧洲军队普遍装备燧发枪,一直1848年慢慢被淘汰,足足装备200多年。转轮打火枪按转轮和转轮簧的防护型式,可划分为全外露式、转轮外露式和内藏式。内藏式防护性好,但清理火药残渣比较困难;全外露式防护性差,但清理火药残渣比较容易,从艺术观赏的角度审视,其机械美感最佳;转轮外露式集中两者的优点,应用最为广泛。转轮打火枪是用燧石打火引燃的前装枪,这种转轮打火枪的零件主要有带锯齿的钢轮、链条、弹簧和击锤等,击锤头上有一隧石(即打火石),靠钢轮表面的细齿与隧石摩擦而发火点燃火药。射手射击前需用小板手卷链条,在卷链条的过程中将弹簧压缩,弹簧张开带动钢轮旋转,整个过程就像闹钟的发条。尽管转轮打火枪是人们在克服火绳枪种种不便的基础上产生的,但是关于其诞生却没有一个准确的说法。

(二)有人认为是德国钟表师约翰基弗斯发明这种枪,也有人说是意大利科学家发明转轮式发火装置,更有人活灵活现地说这种枪的发明者是一个偷鸡者并编出这样一个似乎可信的故事。这个偷鸡贼经常在夜间去作梁上君子,他偷鸡时使用的主要工具就是火绳枪,但是火绳枪又容易暴露目标,于是他开动脑筋发明这种较为隐蔽的转轮打火枪。钟表师的故事中说出身于16世纪初的基弗斯在钟表界颇有名气,他不仅能造出各种造型别致的精美手表,对各种枪械也有浓厚的兴趣,并亲手制作过不少精美的火绳枪。约翰·基弗斯是15世纪德国很有名气的钟表匠,他那双摆弄钟表机械的手,业余时间还喜欢拆装枪械。当时能出现约翰·基弗斯手中的枪械只能是靠燃烧的火绳来点燃火药的火绳枪,火绳枪的点火方式对于火枪手来说相当危险,拿着火绳枪的人必须浑身挂满火药瓶,还要不断地给火绳枪装填火药才能战斗。而且点燃的火绳与火药在方寸之间,稍有闪失就会让人引火烧身,更不要说把一支装有弹药的火绳枪藏在怀里随身携带。对火绳枪的点火装置非常不满意的约翰·基弗斯苦苦思索着改良的办法,一天基弗斯家中来个客人,客人在抽烟点火时用的不是当时流行的火柴,而是用古老的燧石摩擦点火方式。燧石闪亮的火花瞬间引起基弗斯的灵感,他把钟表上那带锯齿的旋转钢轮与能够产生火花的燧石相结合,凭着他的经验和智慧于1515年研制成功世界上第一支转轮打火枪。

(三)基弗斯发明成功的转轮打火枪引起德国军方的关注,不惜重金大量购买,很快这种枪便开始装备德军骑兵和步兵。1544年德国与法国交战,当时德军骑兵装备转轮打火枪,法国军队仍装备火绳枪。战斗进行中突然风雨大作,装备火绳枪的法军几乎没能打出一枪一弹,而以转轮打火枪为主要武器的德军骑兵则越战越勇,将法军士兵打得落花流水。就是因为德军装备先进的轮转火枪,所以在暴雨天气中一举击败装备着火绳枪的法军,轮转火枪一下克服火绳枪的致命的缺点,无论什么天气都不影响击发。不久屡遭失败的法国国王也雇用相当数量的同类骑兵,这些骑兵也配备转轮打火枪,这样转轮打火枪慢慢成为骑兵的主要武器。然而转轮打火枪并不是完美无缺的,它不仅结构复杂、造价昂贵、使用麻烦, 而且在钢轮上有污染时还不能可靠地发火,于是人们又开始研制新的“点火”方式。

(四)16世纪中叶法国人马汉出生在枪炮工匠、锁匠和钟表匠家庭,在他眼中转轮火枪结构复杂、造价昂贵,而且在钢轮上有污染时还不能可靠地发火。马汉那取掉带发条钢轮,转而在击锤的钳口上夹一块燧石。他还在传火孔边设有一击砧,如果需要射击时就扣引扳机,在弹簧的作用下将燧石重重地打在火门边上,冒出火星引燃火药。这种击发机构称之为撞击式燧发机,装有撞击式燧发机构的枪械称为撞击式燧发枪。撞击式燧发枪大大简化射击过程,提高发火率和射击精度还使用方便,而且成本较低便于大量生产。马汉制作出第一支燧发枪后他的名声迅速传遍欧洲大陆。马汉的发明为法国人在欧洲赢得声誉,法王亨利四世更是喜不自禁。1598年亨利四世为此召见马汉,他惊奇地发现这个燧发枪的发明者不但会发明枪械,在绘画和雕刻领域也是一个不可多得的天才,亨利四世于是委任马汉作为他的“宫廷贴身侍从”。马汉的命运由此改写,可是燧发枪的命运却没有这么顺利。1610年5月14日亨利四世乘坐马车去探望大臣苏利的路上被人举刀刺杀,随着亨利四世的去世导致燧发枪装备部队的进程停滞,许多法国将领反对装备燧发枪,理由是燧石冒出的火星不足以点燃黑火药。历史的洪流是不可阻挡的,17世纪中叶很多欧洲军队开始装备燧发枪,燧发枪装备军队后一直用到1848年才结束装备。

(五)燧发枪的基本结构如同打火枪,利用击锤上的燧石撞击产生火花引燃火药。燧发枪的平均口径为13.7毫米,由于还没有发明后装弹式火枪,所以这对当时的弹药装填技术做了很高的要求。按以前的装填方法,装填弹丸时需将弹丸放到膛口,用木榔头打送弹棍,推枪弹进膛。这是非常费时间的,在战场上就意味着浪费生命。后来美国宾夕法尼亚州的枪械师创造一种加快装填法,使用浸蘸油脂的亚麻布或鹿皮片包着弹丸装入膛口以减少摩擦,不仅加快装填速度,而且起到闭气作用。精度随之提高,射程也增加。步兵燧发枪口径19.8毫米,枪长1560毫米,枪重5.69千克,弹丸重32.1克。骑兵燧发枪口径17.3毫米,枪长1210毫米,枪重4.6千克,弹丸重21.3克。

(六)在隧发枪纵横战场的200年间许多政治、军事事件与燧发枪紧密相连,特别是美国独立战争的历史差点因隧发枪而改写。美国独立战争期间美国人民志愿组织成的一支民兵组织向英国殖民主义者打响独立战争第一枪。英美双方均使用燧发枪较量,从1775年4月19日一直打到1783年9月,英国政府被迫同意美国独立。在这次独立战争的第3年(即1777年10月的一天)英美双方军队在相距100~300码的阵地上对峙,英国殖民军神枪手福开森少校接到命令,让他干掉一个美国重要人物,就是北美十三州人民推举的总司令华盛顿。有一天美方阵地上出现一个衣着随便的军官,连一个卫兵都没有带,身旁仅站着一个副官模样的人。当福开森端着隧发枪骂阵时这个漫不经心的美国人一直盯着英国阵地,丝毫没有要逃离的样子,福开森认为他不可能是多大的官,不值得他这个神枪手去取他的性命故没有开枪。后来福开森得知此人不仅是大官,而且竟是大名鼎鼎的华盛顿,当时福开森开枪的话华盛顿也许会失去性命,美国的历史真的可能会是另一个模样。

(七)1635年明代火器研究家毕懋康也制作燧发枪。它的构造和性能与以前的鸟铳无大差异,主要是改进发火装置。自生火铳的出现将中国使用两百多年的火绳点火法改进为燧石发火,这是中国火器史上一个大革新。因为使用火绳点火有很多缺点,遇到风雨的天气时火门里的火药不是被风吹走就是被雨打湿,以致不能发射,有时还没有瞄准好就过早地误放。毕懋康记载的是撞击式燧发枪,扣板机龙头下压,因弹簧的作用与火石磨擦发火。这样不但克服风雨对射击造成的困难,而且不须用手按龙头,使瞄准较为准确,随时都可发射。燧发枪配有火石自动打火装置,不怕风雨并不须事先火绳点火,发射速度与精确度大为提升,在中国火器史上是一项意义重大的变革。

线式战术

(一)线式战术又称排枪战术,是17、18世纪欧洲国家军队的作战方法。一般是将军队沿正面平均配置,展开成二至三线,各线相距50至200步,每线又分为3至6列。步兵居中,骑兵位于两翼,火炮视情况配置在队列的两翼或各线之间。步兵在炮火支援下以缓慢的步伐(每分钟75步)整齐前进。线式战术提高射击武器的效果和步兵火力的作用。但此种战斗队形呆板,转动不灵活,只能适应开阔地形且不便机动,19世纪初线式战术逐渐被纵队形与疏开队形相结合的战术代替。疏开队形战术是分队疏开后形成的队形,通常在接敌运动中通过开阔地或敌人火力封锁地段时采用。接敌运动时的疏开队形亦称临战队形,有一字队形、前(后)三角队形、左(右)梯队队形。

(二)16世纪后期线式战术在莫里茨统帅的荷兰军队中始具雏形,欧洲三十年战争时期(1618~1648年)线式战术在瑞典军队中形成并被普遍采用。18世纪线式战术在欧洲战场上占有统治地位并得以完善。运用线式战术时军队展开成2或3条步兵线,每条线3~6列,各线相距50~200步,骑兵居于两翼,火炮配置在步兵线前后或翼侧。战斗时火炮先行远射,掩护步兵推进。距敌人150~200米时最前列步兵进行齐射,而后后退装填弹药,第二列再行齐射,如此交替射击。最后一起转入冲击,骑兵由两翼迂回突击。线式战术在战术史上标志着单纯冲击作为基本战术手段的结束,从此火力和冲击开始结合起来。线式战术的长处在于能发挥更多数量的火炮和步兵的作用便于指挥,使雇佣士兵在战斗中保持整齐的战斗队形,有秩序地进行射击。但线式战术只适于在平坦的地形上战斗,难以随战斗的变化变换战斗队形和实施机动,且纵深浅、两翼薄弱而易被敌方突破。随着火器性能的改进,线式战术于18、19世纪之交时逐渐被纵队战术所取代。

(三)纵队战术是采用纵队队形进行战斗的方法,18世纪末~19世纪初法国普遍采用义务兵役制,同时武器进一步得到改进,特别是野战火炮的机动性能和步枪的射击精度得到提高,纵队战术逐渐取代线式战术,成为欧洲军队普遍采用的战斗方法。运用纵队战术时以少数兵力在战线前方组成散兵队形,随后是主力以营为单位成密集的纵队,再后是预备队。炮兵位于主力纵队的前方或两翼,骑兵位于翼侧或后方。战斗时先进行炮火射击,而后以散兵攻击消耗敌人,以骑兵袭击扰乱敌阵,最后主力纵队发起冲击进行白刃格斗以决胜负。纵队战术加强进攻的力度,具有突击性强且便于指挥,能在各种地形上战斗且移动速度快,便于打击敌人等特点。但这种战术易被敌火力杀伤,难以将机动、突击和火力很好地结合起来。普法战争(1870~1871年)后随着火器的发展,纵队战术逐步被散兵线战术所取代。

击发枪

(一)1807年英国牧师A.J.福塞斯发明使用雷汞击发药的击发点火装置,以后又有人把火帽套在带火门的击砧上,打击火帽即可引燃膛内的火药,这就是击发机。具有这种击发机的枪叫做击发枪,现代击发枪子弹末尾集成底火,通过撞针击打底火来引爆子弹内的火药完成击发,现代击发枪按装弹自动化程度分为半自动、全自动和单发射击的击发枪。1808年法国机械工包利应用纸火帽并使用针尖发火,1821年伯明翰的理查斯发明一种使用纸火帽的“引爆弹”。后来有人在长纸条或亚麻布上压装“爆弹”自动供弹,由击锤击发,这样一来击发枪就更完善。到了19世纪针刺击发枪诞生,其最早出现于1840年,是德国人德莱赛发明的,故又称为德莱赛针刺击发枪,其技术特征是弹药从枪管后端装入并用针击发火。这种武器首先由普鲁士军队装备,在普鲁士的三次王国统一战争中其大放异彩,令丹奥法三国骑兵闻枪色变,与击发技术的发展同步的是装弹技术的发展。

(二)击发枪后来还发展成多管击发枪,这种多管击发枪比单发击发枪打得更快。击发枪显著提高枪械的射击可靠性,并有较好的防水性能,“瞎火”故障大幅度减少。而使用燧发枪时平均每7 发子弹就会出现一次“瞎火”,采用击发枪发射200发子弹才会出现一次“瞎火”现象。击发枪的出现标志着枪的发展进入一个新的阶段,人们认为左轮手枪是美国人塞缨尔·柯尔特于1835年发明的,因为在1835 年10月22日柯尔特获得专利号为6909号的英国专利,其专利产品就是左轮手枪。 柯尔特左轮手枪口径11.43mm,全长323mm,重量1160g,弹容6发。手枪是近战和自卫用的单手发射的短枪,在50米内具有良好的杀伤效力,手枪按构造又可分为转轮手枪和自动手枪。13世纪中国的军队已装备手持火铳,欧洲原始的手枪出现于14世纪,它是一种单手发射的手持火门枪,15世纪发展火绳手枪,随后被燧石手枪所取代,19世纪初出现一种击发式前装弹多枪管旋转手枪胡椒瓶手枪。

(三)转轮手枪中转轮上通常有5或6个兼做弹仓的弹膛,旋转装好枪弹的转轮,可使枪弹逐发对正枪管和击发机构实施射击。转轮手枪结构简单、动作可靠,首发开火迅速,转轮弹膛存弹数清晰可见,瞎火弹易于排除。转轮手枪容弹量少,而且重新装弹时间长、射速低,转轮弹膛容易漏气、横向尺寸较大。转轮手枪通常由握把座、枪管、转轮、转轮制动装置、击发机构和发射机构等组成,1818年美国人E.H.科利尔等发明燧发转轮手枪,首次把击发机构的动作与转轮的转动结合在一起,是应用较早的转轮手枪。1835年美国人S.柯尔特发明世界上第一支真正实用的火帽击发式转轮手枪,成为现代转轮手枪的雏形,1851年英国人R.亚当斯发明联动式转轮手枪。1853年转轮手枪开始使用边缘发火式金属定装枪弹,随后发射各种金属弹壳定装式枪弹的转轮手枪逐步取代前装式转轮手枪。19世纪60年代中心发火式手枪弹得到广泛应用,19世纪末英国人G.V.福斯伯里设计成功半自动转轮手枪,20世纪初到第一次世界大战转轮手枪仍然是世界上非常流行的手枪。到第二次世界大战时转轮手枪在很多国家的军队中被自动手枪所取代,只有少数国家仍在使用。

(四)按转轮转动的方式可分为非自动转轮手枪和半自动转轮手枪,非自动转轮手枪以手力扳倒击锤或扣引扳机使转轮转动,半自动转轮手枪利用火药燃气能量形成的枪管后坐力使转轮转动。常见的是非自动转轮手枪,半自动转轮手枪由于结构复杂而很少采用。按发射机构特点非自动转轮手枪又可分为单动式和联动式,单动式转轮手枪射击时必须用手扳倒击锤待击,并带动转轮弹膛旋转到位,然后扣压扳机击发。联动式转轮手枪射击时,只要扣压扳机即可完成转轮弹膛旋转到位和击锤待击与击发也可实施单动击发。根据装弹和退壳时转轮的动作方式转轮手枪还可分为转轮滑动式、转轮摆出式和转轮折转式三种,转轮滑动式转轮手枪在装弹和退壳时须将转轮向枪口方向拉出一段距离,待退壳和装弹动作完成后再恢复成射击状态。转轮摆出式转轮手枪在装弹和退壳时,须将转轮扳向枪的一侧。转轮折转式转轮手枪的枪管与转轮连为一体,通过一转轴与握把座连接,当枪管联同转轮向下折转与握把座脱开后即可退壳与装弹。现代转轮手枪多为转轮摆出式,最常见的转轮手枪是将转轮向枪的左侧摆出退壳和装弹。转轮手枪的口径在0.38~0.45英寸,空枪重0.75~1.3千克,全枪长300毫米左右,枪管长150毫米左右。

(五)胡椒瓶手枪是十八世纪流行武器,18世纪美国西部牛仔携带一种枪支,但明显不是现代人们所认识的左轮手枪,这种武器就是被称为“胡椒瓶”的一种手枪。这种手枪直到左轮手枪出现后仍因为其相对低廉的价格流行一段时间,在19世纪末期还在法国巴黎的黑帮中兴盛一段时间。18世纪的海盗往往靠携带多支燧发枪来保证火力,到了19世纪因为火帽的发明导致手枪发生革命性的发展。火帽是一种可以在很小的外力作用下发火,进而引燃整个发火系统的点火器材,这种装置一经问世就很快被运用到手枪上,进而诞生出被人称之为“胡椒瓶”手枪的火帽击发式手枪。火帽能在很小外力作用下发火引燃整个发火系统的一种点火器材,它体积小且感度灵敏。按用途可分为药筒火帽(配用在枪弹、炮弹药筒底火中,通常靠武器击发机构中击针的撞击而发火,用以点燃发射药或火药)、引信火帽(配用在炮弹、航弹、各种特种弹和地雷的引信中,一般靠引信中的击针刺入火帽而发火)和其他火帽(如拉火火帽)等,按其激发能量形式可分为机械诱发火帽、热激发火帽(靠热能发火)和电诱发火帽等。

(六)火帽是将弱小的激发冲量转换为火焰的点火元件,通常作为引信爆炸序列的第一个起爆元件,也可单独完成某种特殊任务,如点燃保险药柱、推动保险件、激活热电池等。按激发冲量的形式火帽可分为机械激发火帽和电激发火帽,机械激发火帽包括针刺火帽、撞击火帽和摩擦火帽(拉火帽),电激发火帽包括电点火管和电点火头。对引信用火帽的性能要求是要有适当的感度和足够的火焰输出,能耐高膛压的冲击,长期储存性能稳定等。针刺火帽在引信中用得较多,一般由帽壳、加强帽(或盖片)和针刺发火药等组成。针刺火帽是靠击针刺穿加强帽或盖片,使发火药受到摩擦和冲击而发火,有时针刺火帽也用于没有击针的头部碰击发火机构中。火帽主要靠高速碎片的冲击而发火,根据帽壳结构形式的不同火焰可以从不同方向输出,当帽壳底部薄弱或带或具有凹窝时火焰主要从帽壳底部喷出,而当帽壳底部较厚时火焰则从加强帽喷出。针刺火帽的主要性能包括针刺感度、点火能力、发火时间、抗冲击能力以及长储性等。

(七)撞击火帽一般由帽壳、发火药和击砧组成,发火药装在帽壳与击砧之间,火焰从帽壳开口端输出,撞击火帽靠钝头击针撞击发火。与针刺火帽不同的是击针不刺穿帽壳,而且挤压装在帽壳与击砧之间的发火药(击发药),火焰只从一端输出,具有此特点的撞击火帽用于密封的延期机构的点火比较合适。撞击火帽的感度比针刺火帽低,击发药与针刺药基本相同。摩擦火帽也称拉火帽,通常是靠拉动金属丝(铜丝和铝丝)与摩擦发火药(摩擦药)产生摩擦而发火的,它一般由帽壳与摩擦药组成。拉火帽与金属丝等零件组成拉火管,拉火帽主要用于手榴弹引信巾。电点火头和电点火管大都是金属桥丝式的,其输出与机械火帽相似。电点火头的结构比较简单,一般由引线、保护套筒、发火药和桥丝组成,用途不同时保护套筒形状也不同。电点火管通常带有金属管壳,发火头(包括桥丝及发火药等)被包封在金属管壳里面,引出极有独脚式和引线式两种结构。

(八)“胡椒瓶”手枪的原理是在枪管后部安装火帽,枪管中填入火药,再从前部装入子弹,通过手枪的扳机牵引击锤撞击火帽进而点燃火药发生爆燃,爆燃产生的巨大压力将子弹发射出去。每次发射后枪管旋转,进而拥有连续发射的功能。因为火帽优秀的性能,这种手枪相比燧发点火有着更低的故障率与更高的可靠性,成为一种实用的自卫武器,因此终于获得普及,并成为牛仔们的首选武器。“胡椒瓶”手枪的进一步发展就是著名的左轮手枪,1835年美国人塞缪尔·柯尔特设计出世界上第一把左轮手枪,这把左轮手枪更类似于把胡椒瓶手枪的枪管分成弹仓与枪管两部分,弹仓部分与胡椒瓶手枪一样按照“火帽—发射药—子弹”的顺序填装弹药,枪管则变成独立的一根。射击时弹仓会依次对准枪管,在击锤的撞击下火帽会点燃发射药进而将子弹从枪管发射出去。这种手枪的正式名字应该是转轮手枪,不过为了配合多数人使用右手的习惯,后期的转轮手枪的弹仓多为向左摆出,因此中文常称其为“左轮手枪”。

滑膛枪

(一)滑膛枪是枪管内无膛线的枪械,常见的滑膛枪主要是霰弹枪。13世纪中叶中国发明的发射子窠的突火枪是滑膛枪的鼻祖,但对欧洲滑膛枪毫无影响。19世纪中叶以前使用的火门枪、火绳枪、燧发枪和击发枪多系前装滑膛枪,现代滑膛枪多系后装滑膛枪。火门枪是最早的金属管形火枪,中国早期的小型火铳等都属火门枪,火门枪的发射一般需要两个人,而且命中率较低、操作麻烦、发射效率低。火门枪有一个铸铜或熟铁制造的发射管(即枪管),发射管的下端有一火门用来点燃火药,发射管尾端接一称之为“舵杆”的木棍或长矛,木棍或长矛便于射手握持、瞄准和控制。火门枪的发射一般需要两个人,发射时将黑色火药从枪的膛口装入,然后再塞入石弹、铁弹、铜弹或铅弹一类的弹丸,接着用烧得红热的金属丝或木炭点燃火门里的火药,从而将弹丸射出。发射时两名发射手分别负责瞄准和点火,然而两个人使用一杆火门枪显得很不方便,特别是骑兵上根本无法两人操作。德国的黑衣骑士是最早装备和使用小型火门枪的军队,骑士们全都一人挎一支火门枪,尽管这种枪在今天看来很落后,但在当时却产生令人难以相信的威力。一次黑衣骑士与法国军队交战,黑衣骑士用绳子把枪吊在脖子上,左手握枪,右手点火,打完一次重新从膛口装入火药和弹丸。尽管德国火门枪命中率较低、操作麻烦、发射效率低,但是手持长矛和刀剑的法国士兵从来没有见过这种能喷火飞弹的新式武器,吓得法国士兵争相逃脱。

(二)然而火门枪实在太不方便,当时射手们评价火门枪称:“单人操作火门枪,得有两双眼睛三只手才行。”为了使枪能够单人方便地使用,一位英国人发明一种新的点火装置,用一根可以燃烧的“绳”代替红热的金属丝并设计击发机构,这就是在欧洲流行一个世纪的火绳枪。火绳枪的结构是枪上有一金属弯钩,弯钩的一端固定在枪上并可绕轴旋转,另一端夹持一燃烧的火绳。士兵发射时用手将金属弯钩往火门里推压,使火绳点燃黑火药,进而将枪膛内装的弹丸发射出去。由于火绳是一根麻绳或捻紧的布条,放在硝酸钾或其他盐类溶液中浸泡后晾干的,能缓慢燃烧,燃速每小时80毫米~120毫米、这样士兵将金属弯钩压进火门后便可单手或双手持枪,眼睛始终盯准目标。据史料记载训练有素的射手每3分钟可发射2发子弹,长管枪射程为100米~200米。

(三)古代的火枪大都是从枪口装填弹药,枪膛内无膛线的前装式枪为滑膛枪。滑膛枪曾在中世纪后风行一时,但由于当时科技条件有限导致射程比较有限(为100米左右),而且暴露出精度不足的问题(其枪膛口径大于子弹口径),还不如原始的线膛枪(其膛线是直的)。自1838年法国军官德尔文发明第一支现代步枪(带旋转膛线)后前装滑膛枪便逐渐退出军队,而且滑膛枪射出的子弹需要额外的稳定措施(如尾翼等)增加子弹复杂度,增加装备成本。枪管内无膛线的枪械,按其用途分为军用滑膛枪(多使用霰弹、箭形枪弹、火箭枪弹、信号弹、照明弹等弹种)、警用滑膛枪(多使用橡皮弹、催泪弹等弹种)、体育滑膛枪(多使用信号弹)和猎用滑膛枪(多使用霰弹)。按其结构分为非自动滑膛枪和自动滑膛枪,非自动滑膛枪主要有用于狩猎的猎用滑膛枪,自动滑膛枪主要有用于近距离战斗的战斗霰弹枪以及用于防暴的防暴枪等军用滑膛枪和警用滑膛枪。

(四)拿破仑时代的步兵大多数装备的都是大口径滑膛枪,各国滑膛枪的原理构造都没有太大差别。1740年英国推出的标准步枪,身管长46英寸(117cm),口径0.75英寸(19mm)。七年战争之后身管缩短到42英寸(107cm),口径不变。与法国的战争爆发后英国由于缺少稳定的原料供应来源,转而责承东印度公司制造大量的“印度款”步枪,1797年这种39英寸(99cm)身管的滑膛枪已经成为英军的制式装备。巨大的产量不仅满足英军的需要,更装备到反法同盟各国。1802年英国军火部门又推出新款步枪,但是只有少量装备部队,尽管准确性不佳但英国滑膛枪系仍然大受部队的欢迎,被士兵们称作“褐贝丝”。 法军主要装备的“1777款”滑膛枪身管长44英寸(112cm)、口径0.69英寸(17.5mm),全枪长59.5英寸(151cm),比英国枪略轻(重约10磅=4.54kg)。这种枪强化扳机,采用黄铜材质的击发槽,枪管用扣环固定以便于更换。法国大革命期间对1777款滑膛枪只进行轻微的改动,成为“九年款”Year IX Model。除了步兵型外此款滑膛枪还有多种变型用来装备骑兵,这些变型在长度和装饰上区别于步兵型,但是口径和击发部分均保持不变。

(五)普鲁士军队装备的滑膛枪有普鲁士1782款、 诺特哈特滑膛枪(1805)、普鲁士新款(1809),但是实际上1806年普鲁士战败后基本上依靠英国援助和缴获过日子。奥地利军使用的1770款在1798年对击发装置作些许改进,俄罗斯帝国滑膛枪装备较为混乱,先后装备不下12种滑膛枪,其中当数图拉兵工厂的1810款性能最好。命中率低是当时滑膛枪的主要缺点,由于击发时间过长导致在扣动扳机到点燃装药这段时间里枪口的晃动无法避免,这种晃动加上只有前面一颗准星(没有后准星)严重影响射击的准确性,黑火药燃烧后会在枪管内留下残留物在激烈的战斗中这种残留是没时间清除的。为了不妨碍射击的唯一解决办法就是使用较小的弹丸,各国滑膛枪弹丸和枪管之间的缝隙(游隙)大概处于0.07到0.10英寸(1.78~2.54mm)的范围内,游隙保证射击的顺畅,同时也大大降低命中率。普军曾经对普法两国的滑膛枪做一项试验,对一个10英尺宽6英尺高的目标(3.05×1.83m)时普军1782型射击100发,在100步长(pace=0.76m;76m)的距离上可以命中90发、200步时80发、300步时只有70发,法国的1777型滑膛枪的成绩也没好到哪去。考虑到战场环境如烟雾、恐惧、噪音等因素对士兵心里的影响,命中率要比这种理想试验还要低得多。500人在100码(91.4m)的距离上对一个进攻中的步兵纵队(column)进行两次齐射,理论上可以命中500到600发,根据各国军队的经验战场时能命中500发就已经是最佳成绩。

(六)当时滑膛枪理论上的有效射程为3000步长(2280m),实际上在这个距离射击完全是在浪费弹药。 可靠性差是另一大问题,激烈的战斗中整个装填开火的过程会出现许多问题。例如击发槽内的火药没有引然主装药,火石用旧却忘记更换,枪口残留物淤积过多等等。据统计长时间的交战中不能击发的几率竟高达20%,经常有人对拿破仑时期的战斗形式感到疑惑,觉得列队进攻目标太大,这其实能提高整体的命中率。当时的步兵射速大概为每分钟2到3发,加上低命中率、高故障率使得单独一支滑膛枪的火力微不足道,只有排列成横队或者纵队集中火力才能有较好的杀伤效果,良好的队形可以及时应付骑兵的冲击。拿破仑时代各国士兵通常在弹药袋里携带50到60次射击所需的弹药,一次战斗平均消耗20发左右。英国军队在西班牙维特多利亚战斗中消耗较大,平均每人打60发子弹,全军共消耗350万发子弹。可是命中率却极低,每450发才造成1名敌军伤亡,幸运的是当时威灵顿的补给状况很好,消耗的弹药很快得到补充。缺乏训练是命中率低的又一重要原因,大多数军队里滑膛枪射击训练简直是敷衍事。由于散兵线兵力相对分散,所以提高射击精度就相当重要,尽管如此但革命期间较为强调散兵线战术的法军仍然很少进行针对训练,轻步兵们只能到实战中去提高自己。据法军士兵的回忆拿破仑成为第一执政以后才有射击训练,1800年贝尔蒂埃签发命令称法军新兵必须接受装填、操枪、瞄准、射击等训练,要保证上战场前实弹射击过几次。但是事实上并没有足够的弹药和时间来保证充足的训练,英军在这方面作得较好,但也只有30发实弹+50次无弹丸射击。

线膛枪

(一)线膛枪又称“来复枪”,来福枪是英文rifle的翻译,意思是枪管中的膛线。来福枪的种类很多,可以认为凡是具有膛线的枪都可以称作来福枪。膛线又名来复线,由于其截面形状类似风车又称风车线。膛线可以说是枪管的灵魂, 膛线的作用在于赋予弹头旋转的能力,使弹头在出膛之后仍能保持既定的方向。膛线的的历史相当悠久,十五世纪就已经出现,但直到十九世纪才大规模装备各国军队。之所以出现这种情况,决定性的原因是前装线膛枪装填速度太慢。由于弹丸必须嵌入膛线才能随着膛线旋转,所以弹丸的直径必须大于膛线的阳线直径,这就使得前装线膛枪的装填非常费力,士兵往往需要用锤子敲击送弹棍才能将弹丸装进枪膛。射击速度也因此降低到滑膛枪的三分之一甚至更慢,这么低的射速对于军队来说是无法容忍的,所以在膛线发明后的两百年间线膛枪在军队中只是配角,直到法军奥尔良猎兵队上尉克劳德·爱迪尔内·米涅在十九世纪中叶发明米涅弹。米涅弹的口径比前装线膛枪的阳线直径要小一圈,解决填弹困难的问题。米涅弹的弹丸底部有一个圆锥形的小洞,发射时火药燃气使弹丸尾部膨胀嵌入膛线,随着膛线高速旋转出膛。由于米涅弹的直径小于枪管口径使得装填更为容易,前装线膛枪的射速大为提升,解决装填问题后前装线膛枪迅速在全世界范围内大规模普及。

(二)来复线旋转的程度称为缠距,如果须要愈长的距离来完成360度的旋转称为慢,较短者称为快,在12寸之内完成一圈的要比9寸内完成一圈的慢。缠距的差别主要在于是否能使弹头稳定,不稳定的弹头除了沿着目标线旋转外还会翻跟斗,产生靶纸上产生钥匙孔现象。枪管的长度对射击的初速有很大的影响,在一定的长度内越长越好,这是人类很早就发现的事实。这也就是为什么在第一次世界大战时各国使用的步枪枪管长达30寸以上,因为当时的战术想法是想要步枪兵能及远,但是在一定的长度之后所能取得的效益有限,只是徒然增加重量,而且使用不便。因此后来标准的步兵武器枪管长度,大多减少到20寸到24寸之间。有人开始使用合成材质如碳纤维等包裹钢管,一来由于弹头仍需在高速和高压的情况下通过枪管,因此内部仍以各式各样的钢材最为理想,但是外部使用合成材质可以增加散热性并减轻枪管的重量。这样的枪管如今仍然十分稀少昂贵,而且直径远大于普通枪管。将来的发展方向以内外物理性质相异的材料,经由加工合成。枪管的要求不只是坚硬、抗压和高温,另一个必备的特性是韧性,也就是说枪管还要具有一定的弹性,否则太硬会造成金属太脆的结果。有一些早期生产的M1903A1,其枪管即有这样的问题,如果持续射击有造成炸毁枪管的结果。巴西的枪厂金牛座在1998年开始推出一系列以钛为材质的左轮枪,号称又轻又耐久,几乎不可能生锈,但是它的枪管部份还是须要用钢材,因为钛金属虽然坚硬却仍然无法满足作枪管所须的各项条件。

(三)炮用膛线分为三种,分别是等距膛线、渐速膛线和混合膛线。等距膛线是指膛线的缠角不随缠度(缠距)变化而变化,缠角始终如一的膛线。也就是说若将炮管展开成一平面,等距膛线将是一条直线,等距膛线常用在反坦克炮等平射炮上。渐速膛线是指膛线的缠角随缠距的变化而变化的膛线,这种膛线的好处是可以减小在炮管根部的磨损(弹膛处缠角为0),这种膛线的缠角是随缠距的增大而单向增大的,也就是越靠近炮口处缠角越大。若将这种这种炮管展开,膛线将是一条曲线,渐速膛线常用在短身管的榴弹炮上,经过渐速膛线的弹丸做的是加速度的旋转。混合膛线是指膛线的缠角随缠距的变化而变化的膛线,在炮管根部靠近弹膛的地方没有缠角,而随着缠距的增大缠角也会增大。但与渐速膛线不同的是混合膛线的缠角增大到一定程度就不再变化,如果将炮管展开这种膛线将是部分弯曲且大部分是直线的,混合膛线常用在加农榴弹炮等较长身管的火炮上。

(四)膛线制作有刮刀法、钩刀拉削法、组合环形刀拉削法、顶锥(或膛线冲子)挤JE法和冷精锻法。刮刀法用是一根比手枪内径略纫的钢棒,在它的特定部位刻挖一个槽,安装一块硬质合金钢片。钢片上有一条或二条凸出的有一定倾斜角的带状体,前端有利削部并可调节凸起高度。在一条膛线位置上来回拉动数十次,就切副出一条阴膛线,然后调节位置再切刮下一条。这种方法切奇数或偶数的膛线一般用单刮刀,切偶数的膛线可以用双向刮刀。也可以在相对的位置安装单刮刀,双刮刀或三副刀,一次切出2至6条膛线。钩刀拉削法是把钩状切刀安置在比枪膛直径略细的钢拉杆上,钩形刮刀刃口的高度可以通过调节拉杆层部的螺丝来调节。每拉动通过枪管一次,拉杆移动几微米,随着枪管的匀速旋转。拉削出一条有一定缠度的阴膛线,达到预定宽度后再换位置拉第二条膛线。早期的线膛枪拉一条阴膛线只要拉削二十次左右,而一支较好的枪拉削同样的阴膛线要拉削一百次左右,拉的次数越多形成的拉槽越细、越精密。早期美洲殖民者制造膛线就采用钩刀拉削法,其采用的工具是很简单的手动木质机械,殖民者自己就能制造。

(五)组合环形刀拉削法是在一根拉杆上固定25至30个硬质合金钢环,每个钢环之间的距离相等,每个钢环上加工有与阴膛线数量相同的等距的刮刀,每把切刀可循其缠角与下一个环上的切刀相连,从头连到尾部即可视为一条螺形线。每一个环上刀刃的突出量略大于前一个环,形成一组系列切刀,所开的槽具有稳定的宽度、深度和间隔,这种组合环形拉削刀通过枪膛—次则可切削出全部的阴膛线,缩短工作时间,提高产量和质量。顶锥(或膛线冲子)挤JE法是用一个中段截面形态与线膛内截面形状相同的硬质合金(如碳化钨)无尖弹头形顶锥,通过内径比顶锥略小的枪管光膛时枪管金属在顶锥的强力顶压下,通过枪膛使膛内径略有增加。顶锥外表凸出部挤过膛内壁形成变形(即阴膛线),凹入部沿枪膛并紧贴内影挤过形成的变形形成卯阳膛线。因承受的大压力使膛内壁表面金属密度增加且硬度加大,同时完成铰除疵点和制作膛线二返工序。膛内壁由于顶锥的坚硬与平滑的表面挤过而变得光滑,使得枪管的寿命成倍延长。这种方法最早是由德国人发明,70年代以后各国在生产枪管时已普遍采用。补充:枪管中下凹的部份称为阴线,凸起的部份称为阳线。

(六)冷精锻法是枪管径向冷精锻成型技术实质上是属于精密旋转锻轴工艺类型,是无切屑精密成型的方法。冷精锻工艺是在专业精锻机上,将枪管毛坯件一次锻打出线膛和弹膛,其内膛的精度有芯轴保证。由于精锻工艺可以提高枪管的强度、射击精度,进而提高枪管的寿命,减少初速下降,对提高枪械性能起到关键作用,西方发达国家普遍采用精锻工艺。无论用哪种方法制作膛线,在足够大倍数的显微镜下观察都有很多裂纹留在凹槽的拉沟内,像锯齿形指向刮刀前进的方向。即使经过抛光后镀铬仍然可以观察到。而切削加工过程的平移会产生随机的拉沟距离变化,形成稳定的特征。枪管钢材的材质也不是绝对均质的,管内壁上必然有些地方要硬一些,刮刀加工到此时会有不同的效果产生。金属的碎屑会有微观下直径的变化,在发射时就会出现弹头软金属上产生重复的痕迹。即使用顶锥加工后再抛光到摩氏8级,达到镜面效果也会有其家族特征(同一顶锥制成所留下的特征),因为顶锥之间都有因加工形成的微小差异。而随着射击次数的增加会产生随机性的磨损、锈蚀斑和化学气体腐蚀痕,形成个体差异。工厂在生产中会在一台挤压机上备置二个以上的顶锥,通常是随机交替使用,并不特定一个顶锥一次挤压出几根枪管的膛线。一个工序车间会有多台挤压机同时运作,虽然一个顶锥理论上可以挤出上千支枪管的膛线,但每一个批号的枪管会有细微的膛线差异,只要放大到足够的倍数是可以区别其家族特征的。

(七)虽然在15世纪就有使用膛线的纪录,但是由于制造工艺的困难,直到19世纪才得以普及。来福枪作为一种单兵武器在沿北美西部边缘13个殖民地的技术熟练士兵中得到应用,欧洲吸取美国独立战争的经验到18世纪末时来复枪和来复枪手已经成为欧洲战争的兵器和士兵的一部分,但是来福枪的造价较高加之发射速度又比较慢,因此直到 19世纪过了很长时间后在欧洲正规连级部队中还只是有选择地配备到少数部队。十八世纪出现后填装式枪和十九世纪出现定装弹药后有膛线的枪械才成为主流,并且有枪托和长枪管的来福枪通常为步兵使用意译为线膛枪。19世纪初英国轻步兵最先对来复枪作改进,使之适合正规作战需要。在队形密集的滑枪士兵队伍中插进少量来复枪士兵他们的枪采用次口径子弹,这样的来复枪手必须是遇事冷静、训练有素而且有高度纪律性的士兵由于他既能单兵作战,又能在密集的队列中进行射击因此实质上相当于后来所谓的全能步兵中的士兵。来复枪从它的原产地西德莱茵兰(那里的猎人已经用了近二百年)越洋过海传到北美,位于宾夕法尼亚的德籍工匠又把它们改制为殖民地的樵夫使用的重量较轻、枪管较长的来复枪。

(八)来复枪的发射速率比滑膛枪慢,这是因为每颗子弹(用浸过润滑油的布包裹着)都必须用木槌敲到枪管里去装弹十分费时。来福枪是一种比较重而且用起来不是很灵便的手持式枪械,是作为一种运动枪械,它的枪管内的膛线能给子弹一股旋转的力量,因此与滑膛枪相比它的精确度较高且射程较远。来复枪缺点是比滑膛枪慢,这是因为每颗子弹(用浸过润滑油的布包裹着)都必须用木槌敲到枪管里去,装弹十分费时。来复枪上也不装刺刀,因为装上刺刀后就可能降低射击的精确性,有碍射手掌握更高的射击技术。带膛线的来复枪等都属于来福枪类,不带膛线的来复枪、霰弹枪全部都属于滑膛枪,原本是不能称作来福枪的。中国早期民用枪支主要用于狩猎,土造的枪支一般为性能低劣滑膛鸟枪。而后来传入工业制造的性能优良线膛枪,使用者慢慢将所有工业制造的猎枪都称作来福枪,即使是滑膛霰弹枪。只要是工业制造的仍称来复枪,这就是今天仍有很多人将霰弹枪称作来福枪的原因。膛线枪是由无膛线的滑膛枪演变而来,最初的来福枪就是18世纪末的线膛黑火药长步枪,拿破仑时期也用那种枪。可以认为凡是具有膛线的枪都可以称作来福枪,霰弹枪其实是一种枪管无膛线的滑膛枪,是从猎枪发展而来的。从枪械历史发展来讲滑膛枪的历史要比来复枪(线膛枪)悠久得多,由于枪管有膛线来复枪的射程和威力都要比滑膛枪大得多,因此来复枪从19世纪以来成为枪械发展主流,主要的枪械种类都是刻有膛线的。但是滑膛枪并未退出历史舞台,由于加工精度要求不高,工艺简单子弹来源广泛,在有效射程内杀伤力大,滑膛枪在狩猎领域仍有广泛用途。至于霰弹枪则是一战时期由美军的一种战壕枪发展而来的,此后成为警用的重要枪械。

火绳枪

(一)火绳枪是靠燃烧的火绳来点燃火药,故名火绳枪。火绳枪在火器发展史上具有里程碑的意义,是现代步枪直接原型。火绳枪的出现也改变战争的形态,伴随火绳枪发展人类的战争从冷兵器进入到热兵器时代。火绳枪的结构是枪上有一金属弯钩,弯钩的一端固定在枪上并可绕轴旋转,另一端夹持一燃烧的火绳。士兵发射时用手将金属弯钩往火门里推压,使火绳点燃黑火药,进而将枪膛内装的弹丸发射出去。由于火绳是一根麻绳或捻紧的布条,放在硝酸钾或其他盐类溶液中浸泡后晾干的,能缓慢燃烧,燃速大约每小时80毫米~120 毫米。这样士兵将金属弯钩压进火门后便可单手或双手持枪,眼睛始终盯准目标。据史料记载训练有素的射手每分钟可发射2至3发子弹,长管枪射程100 米~200 米。火药的发明是中国人为世界所作出的一项杰出贡献,自火药从唐朝诞生时就和战争结下不解之缘。

(二)10世纪末期北宋的军事技术家和统兵将领根据以往炼丹家们在炼制丹药的过程中曾经使用过的火药配方,经过调整和修正后配制成最初的火药并制成初级的火药武器用于作战,开创人类战争史上使用火器的新时代。1259年寿春府(今安徽寿县)火器研制者发明突火枪,这是人类历史上第一支单兵手持式竹制火枪。突火枪的创制受到后世各国火器研制者的重视,被公认为是世界上最早的管形火器,堪称世界枪炮的鼻祖。1206年蒙古乞颜部首领铁木真在斡难河被拥立为蒙古大汗,尊称为成吉思汗。蒙古人崛起后不但在短时间内灭西夏、西辽、金,还南下覆宋。在这一过程中他们得到火药武器的制造和使用方法,而且成吉思汗及其子孙极力扩大对外用兵、东征西讨。蒙古人南下南洋、西攻欧陆,把初级管形火器辐射到欧亚两洲诸多国家和地区,尤其是1252年旭列兀所率之蒙古军攻入伊拉克和叙利亚境内,使当时初级火器的制造和使用方法传入阿拉伯人的手中,直到100 多年后中国的火器制造技术才经由阿拉伯人传入欧洲并在欧洲得到长足的发展。

(三)14世纪60年代欧洲出现第一种管形金属制火器,称之为火门枪。欧洲最早的关于手持枪炮的记载是1364年,意大利佩鲁贾军火库的一份清单上记有“500门炮,一扎长,可持于手中;非常漂亮,能射穿任何甲胄”。而坦奈堡手持枪的出土说明德国在14世纪70~80年代也已经制成具有相当水平的金属管形火器,坦奈堡位于德国矿藏比较丰富的黑森州境内,规模不大,1399年被毁。1849年有人在废墟中发掘出一支铜制手持枪,枪身长330mm,口径17mm,质量1.24kg,现存于纽纶堡的日耳曼博物馆中。它同中国人民革命军事博物馆中收藏的一件元代至正11年(公元1351年)火枪在形制结构上基本相似,都由前膛、药室和屋函构成,但木制手柄均已腐烂不存。 “至正11年”火枪枪身长430.5mm,口径30mm,质量4.75kg。两相比较“至正11年”火枪的制作比较精致,坦奈堡手持枪的出土是中国金属手持枪经由阿拉伯西传至欧洲的最有利的证据。但这种简单的手持火枪既没有照门也没有准星,而且没有可以抵肩的枪托,仅能进行概略射击,它在战争中的作用恐怕仅仅是造成敌军的混乱而让己方步兵和骑兵有机可乘。

(四)中国的火枪(火铳)、阿拉伯的马达法、欧洲的火门枪都是用手持点火物引火发射,在战场上使用非常不便。在1450年欧洲火器研究者便将其改进为半机械式的点火装置,在枪托的外侧或上部开一个凹槽,槽内装一根蛇形杆。杆的一端固定,另一端构成扳机并可以旋转,有一个夹子夹住用硝酸钾浸泡过的能缓慢燃烧的火绳。枪管的后端装有一个火药盘,发射时扣动扳机让机头下压,燃着的火绳进入火药盘点燃火药,将弹丸或箭镞射出。而且还改进枪托并加装护木使火枪可以抵肩射击,到15世纪后半期欧洲的火绳枪又有相当的进步。1499年意大利那不勒斯市的一份清单上记了一种被称为 “滑膛枪”的火绳枪,此名称来自意大利语“Moschetto”(一种雀鹰),意思是此枪与“隼”和“鹰”一样威猛。其枪身较重,附有脚架,此枪在1521年的意大利恰拉比战役中首次使用。德国一个名叫布莱尔的收藏家收藏一支制作于1493~1519年的火绳枪,其枪身长550mm、口径30mm、柄长880mm、全长1 430mm,枪管为八棱形,护木前端装有一个固定用的卡笋,可以与三脚架连接,由2名射手进行发射。16世纪西班牙的穆什克特火绳枪代表当时欧洲火绳枪的先进水平,该枪口径23mm、质量10~11kg、全弹质量50g,最大射程250m,有效射程 100m。采用机械式瞄准具,每分钟可发射2发。虽然枪很笨重,大多时候只能用叉形座来支撑发射,但射出的铅制弹丸威力极大,能在100m内击穿骑士所穿的重型胸甲。当时大多数武器在80m 以外几乎不能造成任何伤害,西班牙人就是用这种武器征服庞大而落后的印加帝国。

(五)16世纪火枪传入日本,火枪在日本称为“铁炮”。日本在欧洲火枪的基础上研发“国友筒”与“三连筒”“堺筒”、“萨摩筒”等等,比较有效的火枪由织田信长与德川家康对武田胜赖的战役中得到充分运用,使得日本真正认识“铁炮”的威力,并且开始大批量生产“铁炮”。由于日本资源缺乏、矿石资源不足,所以丰臣秀吉下令大规模开展和周围国家的贸易,资源问题也是丰臣秀吉侵朝的一个原因。16世纪的日本正处于军阀混战时期,各地军阀对航海商业的发展采取支持态度,加之当时的欧洲探险家和商人想要在东方谋得最大利益,所以当时的日本就成了航海商业的发达国家,这也为外国火器传入日本提供机会。日本火绳枪是由葡萄牙人传入的,发生于1543年8月25日,当时一只载有100多人的船在九州南部的种子岛靠岸。船上有3名葡萄牙人以及化名为明朝五峰的王直,后称静海王王直的大倭寇头目。葡萄牙人带有一种火绳枪,其旁有一穴(即火门),系通火之路,装上火药与小铅丸,用火绳点火可将铅丸射出,击中目标,发射时发出火光与轰雷般的爆响。日本人时尧(地方军阀)见后视之为稀世之珍,将其称为铁炮,之后又用重金将其购买,并派小臣条川小四郎向葡萄牙人学习火绳枪的使用及其火药制作法,仿制了十几支。不久日本的一些铁冶场便先后仿制出日本式的火绳枪,当时的倭寇还把这种火器用于对中国的掠夺活动中。

(六)1521年明军在广东新会西草湾之战中从缴获的2艘葡萄牙舰船中得到西洋火绳枪,1548年又在缴捕侵扰中国沿海双屿的倭寇时缴获日本的火绳枪(铁炮)。明朝仿制的火绳枪称鸟铳因为可以射落飞鸟而得名,明朝人范景文撰的《师律》中提到:“后手不用弃把点火,则不摇动,故十发有八九中,即飞鸟之在林,皆可射落,因是得名。”又名鸟嘴铳,因其点火结构在点火时如鸟嘴啄水。鸟铳的主要特点首先是铳管前端安有准心,后部装有照门,构成瞄准装置。其次是设计弯形铳托,发射者可将脸部一侧贴近铳托瞄准射击;再次是铳管比较长,长度和口径的比值约为50:1~70:1之间,细长的铳管使火药在膛内燃烧充分,产生较大推力,弹丸出膛后的初速较大,获得低伸弹道和较远的射程。最后则是发火机的不同,用火绳作为火源扣动扳机点火,不但火源不易熄灭,而且提高发射速度,增强杀伤威力。

(七)据《大明会典·火器》记载兵仗局1558年仿制第一批鸟铳1万支装备明军使用,当时的鸟铳铳管用精铁制作,此种精铁要用10斤粗铁才能炼出1斤,只有用这样的精铁制成的铳管才能坚固耐用,射击时不会炸裂。制作时通常先用精铁卷成一大一小的两根铁管,以大包小使两者紧密贴实,然后用钢钻钻成内壁光滑平直的铳管。钻铳工艺很精密,每人每天只能钻进1寸左右,大致一个月才能钻成一支。 铳管钻成之后再于前端装准心,后端装照门。铳管尾部内壁刻有阴螺纹以螺钉旋入旋出,旋入时起闭气作用,旋出后便于清刷铳内壁。管口外呈正8边形,后部有药室,开有火门并装火门盖。完整的铳管制成之后安于致密坚硬的铳床上,铳床后部连接弯形枪托,铳床上安龙头形扳机。经过兵器局和兵仗局的仿制和改制火绳枪得到广泛的应用,在不太长的时间内成为明军装备的主要单兵射击武器。万历年间火绳枪的研制又有许多进展,当时的火器研制家赵士桢就曾仿制成功噜密铳(土耳其火绳枪),先后研制成各有特色的火绳枪10多种,其他火器及战车10多种,并以多种文体撰写《神器谱》等研制火器的论著多部。马宪、李槐等人整理和传授的鸟铳制造工艺一直沿用到清末都没有较大的变化,虽然欧洲的火绳枪在1575年左右就被簧轮枪部分取代,1700年就被燧发枪全面淘汰,但在中国火绳枪和火绳枪工艺却一直未被淘汰,直到民国初年。

(八)鸟铳的做法在宋应星的《天工开物》中说:“凡锤鸟铳先以铁挺一条大如箸者为冷骨,裹红铁锤成。先为三接,接口炽红,竭力撞合。合以后以四棱钢锥如箸大者,透转其中使极光净,则发药无阻滞。”这就是延用数百年的鸟铳制作工艺,虽然在中国火铳的点火技术经过几次改良,但是传统铳体的制造工艺一直到晚清洋务运动兴起时才被彻底抛弃。从第一支火绳枪起到二次大战的数百年中一直采用,可谓渊源流长。明代早期采用铆接,因制造不便后期采用两段铜箍固定,虽然清洗不便却缩短鸟铳的制作时间。清代学习土耳其的方法固定铳管用细绳子扎,在一支铳上分成几段扎上一种牢固的细棉绳,在清洗铳管时只要解开绳子就能取下铳管,只是绳子容易被射击后炽热的铳管烙断。《大清律例》规定:“各省深山邃谷及附近山居驱逐猛兽,并甘肃、兰州等府属与番回错处毗连各居民及滨海地方应需鸟枪守御者,务需报明该地方官,详查明确,实在必需。准其仍照营兵鸟枪尺寸制造,上刻姓名、编号,立册按季查点。”为了防贼和防野兽的需要,民间可以拥有鸟枪,不过必须向官府上报获得持枪证明。直到两次鸦片战争期间和太平天国战争初期清军的主要火器是鸟枪和各种生铁、青铜铸造的火炮,在道光、咸丰年间又装备两人抬用的抬炮和抬枪,清朝军队火器的装备率达到60-70%。清军鸟枪运用的标准战术被称为“九进十连环”,这显然是一种依次开火形成持续火力的战术,《清史稿志一百十四》中有相应的记载。

(九)火绳枪操作过程:演示者身上的装备特写,其中梯形铁边的小壶是装引药用的,右边的皮盒是装弹丸的。白色小瓶是装发射药用的,每瓶装一发的药量,这样可以避免士兵在战场上因紧张而装多或装少发射药。清理引火孔和引药锅,火药残渣阻塞引火孔,这是火枪常出现的毛病。将引药倒入引药锅,并合上引药锅盖。拧开装发射药的小瓶,将发射药从枪口倒入,近距离观察他的一身行头。将预先含在嘴中的弹丸(当时火枪兵普遍习惯)从枪口装入,从枪管下抽出通条,捣实弹丸和发射药。点燃火绳,火绳燃烧速度较快,加上点燃后容易暴露,所以不到射击前一般不点燃火绳。把火绳固定在火绳夹(也就是后来的击锤)上,由于此时引药锅盖是关上的,所以不用担心火绳的火星引燃引药造成走火。扣动扳机,火绳落下的同时引药锅盖打开,引药点燃发射药。弹丸发射~为了避免火药灼伤眼睛以及火光耀眼,在射击最后关头中枪手是闭眼的。

(十)火绳枪在世界各国的军队中盛行200多年,在亚洲国家还要长,它的缺点较多,尤其是在战场那种极端的环境里。由于引发火绳枪需要一段火绳(通常是由几股细亚麻绳搓成的导火索,用醋煮过或用硝酸钾泡过),所以当时的每个火枪手都要在自己身上携带长达几米的火绳。在临战之前必须先点燃火绳,因为在天气潮湿的时候火绳极难点燃,而且有经验的战士会将火绳的两端都点燃以便随时开第2枪,这样一根火绳是烧不了多长时间的。在英国资产阶级革命战争中一位叫拉尔夫的爵士就陷入这种困境,当时他被沃勒围困在德维柴斯,由于火绳全部用完,他不得不命令手下的军官“在全城逐家搜寻所有的绳子全部带回,并尽快锤、煮好作为火绳用以救急。火绳点燃时也很危险,稍不小心火星就会点燃身上背着的弹带,引起爆炸伤及火枪手自己。而且点燃的火绳在夜间很容易暴露自己,这样欲在夜间偷袭敌军简直不可能。

(十一)火绳枪操作复杂,火绳枪操作步骤:手持叉架前进,火绳枪靠在左肩,左手持枪,左手指间握住火绳,右手持叉架。叉架靠枪前进,叉架交左手,空出右手来。放下叉架时枪下肩,左手将叉架放下,右手将火绳枪从左肩取下。右手持枪,左手下垂,右手持枪,枪身保持垂直,左手垂下,叉架尾端接触地面。枪交左手,提高叉架,枪换到左手,同时提起叉架,两者呈一小角度,由左手握持。火绳交到右手,吹火绳时对火绳轻轻吹气以造成火头。装火绳时将火绳一头装在蛇杆夹子上,试火绳时调整火绳长度以确定火绳可以正好点入药锅,此时药锅盖是关闭的。吹火绳时开药锅盖,举枪瞄准。叉架稍向前倒,将火绳枪平衡在叉架上,左脚向前一步。射击时双脚呈弓步,左弯右直,枪托抵住胸部,扣下扳机射击。放下火枪时靠住叉架,左手拇指与食指握住枪身与叉架,枪口向前以避免迟发意外。取下火绳时右手将火绳从蛇杆上的夹子取下,避免装填火药时发生意外。火绳交左手,用左手中指、无名指、及小指握住火绳两端。火绳是两头都点燃,以便一头熄灭时可用另一头再引燃。清药锅时将药锅中剩馀的灰渣吹掉或用右手拇指抹净,避免火星引燃引药。装引药时取出引药罐,将适量引药倒入药锅中。关上药锅盖,摇动药锅,用手指轻敲药锅,抖落药锅盖外的引药,并让药锅中的引药落入引火孔。吹药锅时将药锅盖外的引药粉吹掉。转枪时火枪转成和叉架并列,枪口向上。放叉架时火枪滑下至身体左侧,左手握枪,不握叉架,叉架用挂在手腕上的一小段绳子挂住。打开火药袋,右手取一个火药袋,拇指同时打开盖子。装填时将火药从枪口倒入,放掉药袋,右手从弹丸袋(或口中)取一个弹丸放入枪口,再取一小团布片或纸片塞入枪口。

(十二)取出通条时右手反手(虎口向下)从枪管下方取出通条,通常右手需抽两到三次才能取出,此时通条前端(较大的一端)在上,右手虎口向下握住通条尾端在下。反转通条时将通条调转 180 度(虎口向上),将通条前端抵住大腿或臀部,右手顺势下滑,握在距通条前端不远处。此时通条尾端在上,右手虎口向上握住前端在下。将弹药舂实时右手(虎口向上)将通条前端塞入枪口,适度地将弹药舂入枪膛。抽出通条时用右手反手(虎口向下)将通条从枪口抽出,通条尾端在上,右手虎口向下握住前端在下。反转通条时将通条调转 180 度(虎口向上),将通条尾端抵住大腿或腰部,右手顺势下滑,握在距通条尾端不远处。此时通条前端在上,右手虎口向上握住尾端在下。放回通条时将通条放回枪管下的空间,举枪时左手将枪取起举高直立,叉架仍挂在左手手腕。取叉架时左手将枪交右手,仍保持垂直,左手握住叉架。肩枪时右手将枪置於左肩,左手持叉架与火绳。叉架靠枪前进,枪下肩,将枪放在叉架上,将枪稳住在叉架上,将枪平衡在叉架上,只靠左手平衡,右手空出。火绳交到右手,吹火绳,装火绳,试火绳,关上药锅盖预备。可见火绳枪的射击过程非常复杂而缓慢。

(十三)戚继光在《戚继光兵法》中记录使用火绳枪的10道工序,1607年在欧洲阿姆斯特丹的雅各布·德· 盖耶出版的《武器练习》对火绳枪的开火步骤进行描述,共分为25 个步骤。火枪手出战要带上枪及火绳、火药(分枪内用和火门中用)、弹丸、叉形支架,敌我双方一旦交火射手就忙着开火-装弹-再开火,手脚要非常敏捷,最好的射手每分钟也只能打二三发弹。因此火枪手通常总是排成五六排,有时是十排,前排开火后退到后面重新装弹,后排的枪手继续开火。但后来人们发现如果所有的枪手一起开火会更有效,于是枪手们开始排成三排,第一排跪着,第二排半站立,第三排直立,用齐射的方式代替旧式的循环射击方式。而中国则将枪手排成九排,每三排一组,第一组射击完毕后退到后面装弹,第二组继续射击。虽然有这些补救方法但还是避免不敌人冲到火枪手面前的情况发生,这时火枪手将无法抵挡,所以火枪手必须和使用冷兵器的士兵混合编成连或营。但火绳枪使用的比例在不断增加1571年,驻荷兰的西班牙军团的火枪手和长矛手的比例是2:5,但到30年以后的1601年就变成3:1。火绳枪在雨天不能使用,因雨天会进水而不能发火。其实不光是雨天不能使用,就连风大时也不能使用,因为风会把火门上的传火药吹走。而且由于当时使用的是有烟火药,所以射击时简直像烟雾弹一样会严重迷盲己方军队的视线。火绳枪精度差且有效射程近,只能射击100m内的目标,比弓弩低下。火绳枪威力小,使用直径小于枪膛的铅弹时火药燃气浪费很多,随着距离变远对盔甲防护穿透力急剧下降。

(十四)明朝开始使用火绳枪的时间和日本差不多,都应是16世纪早期,明朝应比日本更早从葡萄牙引进这种武器。但日本由于处于战国时代这一特殊时代环境,因此自1534年引进火绳枪后便迅速推广。由于战争的需要让火绳枪在日本不断改进生产工艺,因此实际上日本的铁炮制造技术后来居上,16世纪后期便在某些地方超越西方。当时正值戚继光抗倭,戚继光对火绳枪的威力评价很高,认为这是杀敌最有效的兵器。从元朝开始中国便有筒形发射式火器,称之为火铳、突火枪,但性能并不是太好。到嘉靖年间从西方传入火绳枪,中国的火器有了长足的进步。有人认为明朝的火绳枪是嘉靖二十七年(公元1548年)在朱纨领导的“双屿大捷”中获得,但这属于讹传,根据《明会典》记载明军在嘉靖二十年(公元1541年)就已经装备鸟嘴铳,比双屿大捷还要早7年。鸟铳枪管用熟铁打造,长112~150厘米,重5~6公斤,有准星、照门,安装木托之上。铳口长出木托二寸,托后七寸向下弯曲,通条一根别再托上,重三两,另有火绳。每次发射时装火药三钱,铅弹重三钱。它的口径在9~13毫米之间,射程可达300米左右。鸟铳与同时期其他火枪相比有身管长、口径小、重量轻、便于使用等特点,并且由于枪管长且直所以较易打准。因前手拿铳腹所以发射时火药不会夺手,因双手俱托铳身所以瞄准精确,并且使用龙头类火绳发火机,所以不用考虑火绳是否熄灭。

(十五)戚继光到达蓟镇后发现蓟镇武器样样不行,不知较量异用之术,见蒙古骑兵使用弓箭,明朝守备军也用弓箭。但蒙古骑兵自幼学习骑射,弓长矢重,明军岂是对手。所以戚继光开始改善武器装备,用优于敌人的火器对付敌人弓箭,蓟镇驻军大量配备鸟铳等火器。 当时中国工匠制度有问题,枪管制造的合格率低,发射时经常炸膛,明军批量订造的火绳枪有时甚至多数不堪使用。戚继光对此也是非常遗憾的,这就是明军火器装备并不很多的主要原因。戚继光所发明的“鸳鸯阵”事实上就是一种冷兵器的步兵战术,同时还发明的一种竹制的怪兵器名字叫“狼筅”。狼筅曾经在元末明初矿工起义军中有矿工发明,后来戚继光认为可以用来克制日本刀,用途是克制日本刀的。当时戚继光等名将对火器的战术使用也作了很深的研究,可见中国对火器的运用和发展并非不重视。相对于日本只注重火绳枪一种火器明朝则是火枪,轻重火炮等多种火器齐头并进。鸟铳的射击过程是够麻烦,据赵士桢记载的步骤:倒药,将火药从药罐中倒入药管中,每管药发射1发弹;装药,将火药从铳口倒入铳膛;压火,用随枪的仗装膛内火药压实压紧;装弹,取出弹丸装入铳膛,然后用仗将弹丸压入火药中,装门药将发药罐中的火药倒入药室的火门内,把药室填满使之与铳膛内的火药相连,而后将火门盖盖上以防潮湿;装火绳,将火绳装入扳机的龙头式夹钳内准备点火,这时即以准备完毕,射手处于听命待发状态。射击时需打开火门盖点燃火绳,以蹲跪姿或立姿瞄准扣动扳机发射,紧急时也可直接向火门点火不瞄准发射。

(十六)鸟铳存在点火时易受风、雨影响以及点燃火绳时要保留火种和燃着的火绳不能维持较长时间等缺点,萨尔浒之战时明军西路军在萨尔浒山上见努尔哈赤的八旗军来攻,即令各队结营列队以待。当后金军进至山下时即刻下令开炮轰击,战幕方拉开雨雪忽止、天降大雾、弥漫山谷、视线不清,咫尺之外难分敌我,明军个个恐惧、人人心慌,便点燃松枝当火炬。这恰好把自己完全暴露在金军面前,金军利用其火光使用弓箭且箭无虚发、每发必中。明军虽有火光易于点燃火枪,但因在明处难寻目标,非但未能伤敌,自己反吃大亏。加之黑色火药惧潮湿在雨雪中使用不便,萨尔浒之战正好在雨后初晴,湿度最大时不用火烤干便无法射击,所以八旗军愈战愈勇、步步逼近、攻入明营,一举夺取萨尔浒山营寨。萨尔浒之战中鸟铳(火绳枪)的缺陷暴露无遗,后来清朝由于初期和明朝作战及平三藩对准部等战争较频繁高度重视火器技术,而并非一些人所谓的清朝轻视火器。值得注意的是康熙年间有火器专家戴梓发明“连珠铳”,一次装填之后能贮存弹丸28发,后人有称为世界上第一种机关枪,戴梓本人还未将连珠铳呈到皇帝面前就陷入官场斗争,更被流放盛京,其发明只能“器藏于家”,最终逐渐失传。实际上其与近代机枪构造上相差甚远,根本不能算作“机枪”,并且欧洲等国也有类似发明。清朝火器技术相对于明朝的进步主要是统一火器的规格制作工序,尤其是淘汰明朝落后且华而不实的火门枪,如各类多管火器,而统一鸟枪为制式武器。总体上清朝火器有制作工艺上的进步,但无根本上的技术创新,加之清朝中后期政治腐败、军备废弛导致火器质量反而大不如前,同时士兵过分依赖火器导致肉搏能力丧失,面对同时期火器技术飞跃的西方军队则显得十分无力。

(十七)自火器在中国推广之后民间即多有收藏,用以捕猎、防盗,清廷虽有例禁,但并未真正查惩,实际上是默许民间持枪的。1649年3月就曾颁发上谕允许民间持枪:“曩因民间有火炮甲胄、弓箭、刀枪、马匹,虑为贼资,戕害小民,故行禁止。近闻民无兵器,不能御侮,贼反得利,良民受其茶毒。今思大炮甲胄两者原非民间宜有,仍照旧严禁.其三眼枪、鸟枪、弓箭、刀枪、马匹等项悉听民间存留,不得禁止,其先后已交官者给还原主。”康熙四十七年(1708年)、雍正二年(1724年)和乾隆元年(1736年)分别有关于枪支管制的上谕,但主要针对军队人员私卖枪支、火药,而非针对民间。对于臣下禁枪的奏请,皇帝往往也不以为然。1749年福建巡抚潘思榘以“闽省民风不静,半在私藏军器”为由,请禁枪,将通省各府州县鸟枪、腰刀、长枪、藤牌等类,勒限全数交官,永远不许制造。对潘的奏请时乾隆斥责说:“民间私藏军器,原有例禁。但地方幅员辽阔,户口繁众,收藏兵器,为数必多。岂能一时查清?况有司奉行不善,授权胥吏,势必逐户搜索,藉端扰累。刁悍之区,转以抗违滋事。且闽省山海交错,匪类易于潜藏,人民聚族而居,不无赖军器以资守御,此亦该省风俗使然。若虑其习熟技勇,动辄械斗,亦只可先时详为化导,临时严加惩处。饬令追缴,如欲过为厉禁,不几于吾丘寿王所云‘邪人挟之而吏不能止,良民以自备而抵法禁,是擅贼威而夺民救者’乎?著传谕令其斟酌妥协,务期安静无扰,毋得惊骇物听,能发而不能收也。”1774年十一月乾隆忽颁上谕,明令禁止民间铸造私藏鸟枪、竹铳、铁铳等火器。

(十八)1543年日本引进葡萄牙制造的火绳枪,开始大量仿制并迅速投入战争。日本火绳枪的品种繁多,既有步兵使用的长铳(步枪)、骑兵使用的短铳(卡宾枪)、自卫用的拳铳(手枪),还有多管铳、转膛铳以及口径达到80mm左右的手炮。其中以供将军使用的火绳枪制作最为精良,枪管表面镶嵌有金银纹饰、族徽和铭文,枪托用名贵木料制成并采用雕花装饰,艺术价值较高,在收藏界颇受欢迎。日本火绳枪的品种虽然繁多, 但基本结构和样式却比较单一, 其结构主要由枪管、 枪托和火绳机组成。日本火绳枪枪管属于前膛式结构, 外表面大多为八棱形或圆形, 外径从后向前逐渐收缩成锥形, 枪管壁厚与内弹道压力曲线的变化相对应,枪膛尾部有内螺纹与膛底螺栓旋接以封闭膛底。 当出现瞎火弹时可旋开膛底螺栓将其取出(膛底螺栓是后膛枪炮螺旋式炮闩的雏型),枪膛药室侧面有传火孔与底火盘相通用于点火, 枪管中部上方的照门与枪口上方的准星构成完整的瞄准具,枪管中部下方有一至数个用销钉与枪托固定连接的突耳,枪管尾部则用套箍与枪托固定连接。火绳枪是火药枪械中最基础的武器,火药、装填物以及一颗弹丸一齐塞到枪管中,装填好弹药之后将枪口塞住,接下来用火绳引燃就能射击。和早期其他手枪不同的地方是火绳附着在枪身上,由简单的扳机来引燃,火绳枪上没有会导致误射的打火石或点火装置。一般容易出错的情形是火绳枪会在使用者面前爆炸,或都是弹药受潮使得火绳枪无用武之地,成为一堆昂贵的废铁,因此火绳枪部队在战场上必须有好天气才能发挥战力。

(十九)武士接触火绳枪这项新武器时几乎马上就体会其用处,1542年过后不久就有日本的工匠开始替武士制造火绳枪。众多武士携带火绳枪上战场用来狙击重要敌人,因为滑腔枪准确率不佳,成功率不高。不过火绳枪从未成为真正武士的主要武器,武士们仍然以武士刀为主,火绳枪对独立武士(在早期只有富有的武士才能持有)来说从未成为真正有效的武器。火绳枪通常只有一击的用处,因为在战场上很少有机会装填弹药,就连有侍从帮忙的情况亦然。火绳枪的真正价值是由足轻队集合使用,齐射时火绳枪部队规模愈大,就愈能克服像所有早期枪炮一样准确率太低的情况。要一名火绳枪兵在五十公尺左右的距离击中人身大小的目标,凭藉的大多是运气,而不是判断力。一百公尺之外任何被火绳枪弹丸击中的人只能说是运气欠佳,而不是准确瞄准下的受害者,对大量目标齐射时就能克服这些限制,因此火绳枪改变日本的战争型态。火绳枪击中目标时的效果往往会令人作呕,发射出去的弹丸是手工锻造(直径为2.5公分),结果常常会有瑕 ,手制的铅弹丸在射进目标体内时很容易就会爆裂造成重创。火绳枪弹丸的行进速度也十分缓慢,所有几乎所有的能量都会传送到目标物上,造成震波效应。手、脚被击中但因震波效应而死的例子也颇为常见,相较之下现代的子弹行进速度较快,有时还会射穿目标物。其行进能量不会扩散到被击中的人身上,也不会在弹孔处爆裂成碎片。

(二十)日本战国时代末期德川幕府逐步禁用枪械,武士成为世界上唯一放弃使用火器(未来的主流武器)的战士。火绳枪传入日本以及齐射的概念也让织田信长的战术革新增添新动力,一支装备精良的火绳枪部队,要是条件许可每分钟足可射击三次,在齐射时每分钟则可射击两次。当火绳枪部队忙於装填弹药时,敌方兵卒可以趁机靠近展开肉搏战,未装填弹药的火绳枪仅能发挥如同大木棍的效果。所有战国大名在军中都会部署火绳枪兵,但通常所有火绳枪兵会同时射击,虽然这样能产生压倒性的破坏力,但当枪手们装填弹药时火绳枪部队可说是毫无用处。织田信长每次只命令部分枪手开火射击,让火绳枪兵成列轮番开火射击,而形成持续不断射击敌军的火网。这种战法使得接近信长军变得十分危险,因为在足轻轮番射击中弹雨并不会中断。日本军队也开始和同时期的欧洲军队同样朝着突刺、射击的战略演进,长枪兵在火绳枪兵装填弹药时提供防卫。但日本及欧洲发展出来的战术不尽相同,日本从未使用超过三十排的长枪纵队,在欧洲许多战役中退化的推进、突刺强攻猛推的战法,在日本的武士大战中从未成为主流战法,武士人人佩带武士刀也更加深这一点。

(二十一)在中国的四大发明中对人类战争和杀戮历史影响最大的就是火药,火药的发明以及它被用于军事领域是战争史上最重要的革新,在此之前无论人们怎样挖掘武器的形制和战术潜能,总是没有跳出冷兵器这个圈子。当火药和制造工艺结合、以枪炮的形态出现后,人类自远古以来绵延数千年的战争模式就有彻底的改变,火药带来的变革的影响一直延续到今天。发明火药的中国人自然也就最早把火药投入战场,火药武器的出现是在北宋时期,在11世纪这种最古老的火药武器就是炸弹以及借助火药推力把箭发射出去的“火箭”,直到13世纪末在中国战场上占主流的火药武器都是炸弹。而作为后世枪炮鼻祖的身管火器出现在1132年,是以竹筒为管的粗陋的火炮。无论是手炮还是马达法,最大的缺点就是无法在发射时一直保持瞄准,因此在15世纪早期有人对马达法进行一些改造,将火门从顶部移到右侧,加装一根杠杆,杠杆顶端是一个固定一段火绳的夹子。火门上突出一个小碗状的黄铜皿,可以盛放少许火药作为引发药。这种火枪由于枪托成钩状而被称为钩型枪,但通译作明火枪。虽然只有准星没有照门也没有扳机,要靠右手的大拇指按压杠杆点火发射,但那却是最初的可以抵肩射击和在发射中保持瞄准的火器。而且粒状火药的发明使得弹丸威力和精度都有了绝大的进步,由于粒状火药燃烧迅速,所以击发后立刻就爆炸推动弹丸,免去早期火枪点火后的等待时间,进一步提高精度,也为后世火枪的发展打下坚实的基础。15世纪中期又在杠杆的下方延长,按照弩的结构做出扳机、增设了照门。在16世纪早期较完善的滑膛火绳枪就此诞生,火枪所使用的火绳是用细麻线或棉线放入硝酸钾溶液中蒸煮或放入木灰、石灰浓碱液中浸泡制成,能够缓慢阴燃,没有火焰,从14世纪末就开始用来点燃火绳武器的发射药。

(二十二)在欧洲使用火器的早期时代这些简易火器还不能在战斗中独当一面,当明火枪出现后射程不足以及装填的时间之长都使它在实战中无法和弓弩比肩。明火枪的装填过程相当繁琐,首先量出一定量的火药放入枪管中再放入铅弹,再塞一些碎布固定住子弹和火药,再把另一种精制的火药倒满引发的火药池,然后还要把火绳固定到扳机上,打开火药池、瞄准、开火。任何一个步骤的事故都会使弹丸无法发射成功,假如成功发射的话这枚重不足一盎司的弹丸就会以800英尺/秒的初速飞出枪管,然后有一半的概率能打中100码开外挨在一起的士兵,而且在一分钟能开一枪就很不错。在16世纪之前火枪还存在着诸多不足,完全无法对抗骑兵的冲锋。在战场上火枪手是和长矛兵混编的,他们互相在远射战和近战中掩护对方,但长矛兵的数量越来越少,这样的组合一直延续到18世纪。面对明火枪的这些缺点时人们早就开始设法弥补,除了发明火绳扳机外在15世纪下半叶的西班牙人又对明火枪做了一系列的改造。除了将之单纯的大型化外最主要的两点改进是,一是增加照门,保证瞄准的精度;二是采用V型弹簧和齿轮的组合代替简单的杠杆,可以让火绳夹牢固地保持在待发状态,增加扳机力,降低走火的危险。虽然火绳枪一词后来成为几乎所有前装火枪的统称,但是在它于1421年初次出现在意大利战场上时却是令人惊讶的庞然大物,火绳枪这个词第一次出现是在1499年的那不勒斯市兵器库清单中,按现有实物看那种枪的枪身长550毫米、口径30毫米,全长1430毫米,枪管为八棱型。

(二十三)16世纪经过西班牙人改进的火绳枪是口径23毫米、全重11公斤、弹重50克,最大射程250米,有效射程100米的一种枪。尽管比起明火枪来有了很大的改进,但它还是过于笨重,只能架在另一名士兵的肩膀上,要么就用一根短矛或专门的Y字型支架支撑。由于过于笨重导致装填也成累人的活,当时这种火绳枪的装填仅仅需要10秒,但是定位、安装、瞄准和射击却需要20多秒。尽管如此但和长矛兵混编的火枪部队却终于将重装骑兵揍下马,那个时代正是瑞士雇佣兵以其长戟闻名欧洲的时候。但瑞士的雇佣兵团中除了使用长戟的重装步兵外弩手、后来是火枪手也一直保持着一定的比例,那种极端大型化的火枪可以保证在100米左右的距离上击破早期的胸甲。在历史性的诺瓦拉会战(1513年)中瑞士步兵把法国骑士完全击败,而仅仅到了十几年之后在1522年的比克卡会战及公元1525年的帕维亚会战中火枪手第一次表现出不可忽视的价值,当时的记载说这种大型火绳枪常常是开一枪就打死好几个人或好几匹马。明显的是它们只能在长矛兵和堑壕的掩护下组成固定的阵地来对抗敌军,仍不能代替弩为步兵们提供充足灵活的火力。于是人们不得不牺牲其威力,到16世纪末火绳枪已经成了轻装步兵和骑兵人手一支的武器,口径降到15毫米以下,尺寸也和现代用枪相差无几。虽然威力是大不如前但火枪也因此而普及起来,并在整个16世纪中彻底扭转了军队中火绳枪兵和长矛兵的比例,到了16世纪末长矛兵就完全变成为火枪手提供对骑兵冲锋掩护的存在。弩和长弓最后退出军队序列正是在16世纪,虽然早期火绳枪在一些性能上要比弓弩差些,然而和弩手、尤其是长弓手比起来,火绳枪手的训练相当快捷,此外火绳枪和弹丸的制造也很方便。

(二十四)重骑兵的昂贵以及火绳枪兴起之后造成它的性价比不断下降是不争的事实,装备一名重装骑士的费用相当于四名长矛兵或火枪兵的费用,对火绳枪兵来说只要在战斗中能射倒一名重骑兵就算完成任务,因为他自己的命远不及对方值钱。不过重骑兵依然有其存在的价值,尤其是在正面突击方面,在采用较廉价的胸甲后他们就以胸甲骑兵的身份继续存在着,直到19世纪中叶。16世纪初随着钟表等机械工艺的发展,一些异想天开的发明家试图将这些机械也用在火器上,转轮发火手绳枪就此诞生。著名的德国雇佣骑士团黑色骑兵就往往每人都携带数把这种转轮发火绳枪,但是随着有着类似优点的燧发枪的出现,转轮发火枪就慢慢淡出战场。因为它的昂贵和复杂,使得步兵从来都不愿意采用,而且转轮发火枪的技术一直也只是在手枪上运用。当火绳枪的技术从西洋的商人那里传到日本后那个国家人可说是把火绳枪给玩绝,包括众所皆知的三段击在内,火绳枪的战术及枪技术在织田信长的要求下短期内就有很大的提高。甚至出现长2.5米,重量超过40公斤,由两个人抬着的大型火绳枪。直到燧发枪的广泛应用,大大加速自15世纪开始的火器淘汰冷兵器的过程。