神瘟 第八章 理论与现实

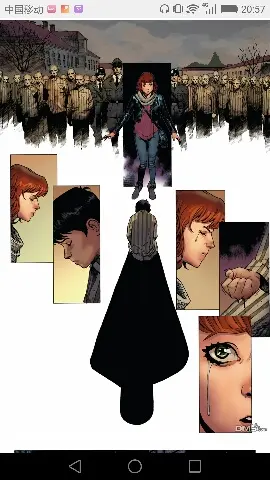

罗保特·基里曼大步走在几千年来没有忠诚之人踏足的大厅里,思考着自己以前是否曾经在其上行走过。

这艘船很古老,其设计可以追溯到大远征之前。虽然这不代表这艘船就有那么古老,但时间在亚空间中的流动是多变的,所以这艘船很可能在很久很久以前就已经在帝皇的旗帜下服役了。或许,在帝皇抵达巴巴鲁斯的舰队中,它是否搭载着最初的军团,当时还被称为黄昏袭击者的他们,去见他们的父亲吗?它是否将帝国真理的信息带到了被遗忘的世界?是被分散的人类后裔欣然接受,还是用来强迫那些拒绝了帝皇的人类手足情谊梦想的人服从?

基里曼知道那个时代是残酷的,并且相信某些极端的手段被使用过。他私下不赞成他所谓的父亲所做的一些事情,尽管事实上,即使是最严重的暴行基里曼本人也曾在奥特拉玛上实行过。他认为,暴力行为的起因总是相同的,无论是一次谋杀还是一座城市的毁灭。在大远征期间,他全心全意地接受了帝皇的残酷行为作为达到目的的手段。

然而……

世界被烧毁。文明从存在中消失,异形被驱赶灭绝。如此多的死亡才能实现的和平。

但随后就是叛乱,帝皇隐瞒的真相被抛到了他的面前。即使在大远征期间,基里曼也曾与自己的良心搏斗过。他曾与他的兄弟们争论他们的行为是否合乎道德。他不同意他们的一些方法。其中那些,像是如同怪物的科兹,他曾公开鄙视他。但是当他现在走过这些走廊时,这些滴着泥浆和弥漫着不自然的腐烂的走廊,此处的空气都违反了所有物理定律;当他看到这种造物对帝国,对自己的奥特拉玛所做的事情时,他知道无论怎样的手段在对抗这些东西时都是正义的。

这艘船在所到之处,永远不会受到欢迎。它永远不会被视为解放者或带来安全的使者。无论它的影子落在人类世界还是异形世界,它只能带来痛苦、腐败、疾病和腐烂的造物。这是个装载着苦难的诅咒的瓶子,被人故意释放出来。

也许最终没有什么方法是该被彻底排除的。或许没有什么事情是过于黑暗而不该用来阻止混沌带来的恐惧。没有伦理和道德是不能为了保护种族的延续而牺牲的,只为确保人类能在逆境中幸存下来。

或许这就是基里曼之前所不明白的。他开始认为他现在明白了,尽管接受它让他的灵魂感觉在燃烧。

理论上:最终证明,帝皇对一切的看法都是正确的。灵族、死灵,以及银河系其他有思想的生物,他们远比人类更糟糕。

灵族坚称他们更有道德,更成熟,而事实上他们中的一半会去操纵一切可能的生物只为确保最小的优势,而另一半则胆怯地利用无辜者的痛苦来拯救自己。他们的共同点就是都同样傲慢。

死灵走了另一条路,更糟糕的路——成为没有灵魂的存在。现在他们公开与人类为敌,如今第二可怕的敌人。一场意料之外的战争在帕里亚纽带(Pariah Nexus )周围肆虐,当帝国试图遏制威胁时,无数基里曼的船只被困在那场战争中,但根据贝利撒留考尔的说法,他们的技术可能会拯救所有人。

他思考着。登陆的小队也在前行,他们所走过的地方都被各种有机物覆盖,如同行走在病兽的内脏。

他想起了他曾提出的担忧,并最终打消这些念头。为了人类的统一,为了重新发现失去的力量和失落的科技,帝皇总是带着无与伦比的激情。但他从未提及混沌。一次都没有。

基里曼认为他也明白这一点,因为一个残酷的宇宙需要一个残酷的政权来保证它的安全。混沌总是提供一种逃离压迫的机会,诱惑着庞大而多样的人类群体逃离让噩梦都远离的事物,直接投入他们的怀抱。

理论上:帝皇原本打算将这个阶段作为暂时的。但结果,自从他被束缚在黄金王座上以来,这个阶段维持到了现在。事实上,现在取决于他来决定接下来的道路。

他想起了养父康纳对他说的话,一个普通人可以同时完成十几件事,一个伟人可以完成一千件事。但没有人,无论他的能力或意志如何,能完成一个以上的宏伟计划。

他的思绪飘向了帝国法典,至今未完成地放在他的书房里。

“一次做一件事,罗保特,”他说,自责自己的不耐烦。

“大人?”柯肯问道。

“没什么,”基里曼说。然而,他又想到,他没有太多时间了。柯肯是一千双深入基里曼身边的眼睛之一。近年来,他们的关系有所改善,但护民官仍然不信任原体。他随时准备着,如果基里曼只要像是在考虑登上王座,他就会采取行动。这就是瓦洛里斯授予柯肯权限并派他参加不屈远征的原因。

然后是马蒂厄,他不断壮大的活动使基里曼在教会中的尊崇仅次于帝皇。还有希望他登上王位的激进贵族和政治家。有一些保守派也因为他践踏了他们的权力而怨恨他。他喜欢告诉他身边的人——极少数的人,对他们他也不会分享他目前觉得一个可笑的想法——他在帝国之外有几十个敌人,但在内部他有十亿个敌人。

在这些沉思中,高级战略师正不间断地向他传送战场信息,再通过他的语音链接过滤。大量的信息输送进他的头盔,信息层层累加的如此之多,其中最底层的一些信息呈现为几乎是实心的色块。他翻阅它,分析它。他的结论是凯斯特林很好地处理了这次袭击。

他想知道莫塔里安对这一切是怎么想的,如果他还有独立思考的自由。他和基里曼从来没有喜欢过彼此。基里曼觉得他很悲观。莫塔里安总是看到事物最糟糕的一面,他不期待任何快乐,也从未找到过。他一直痴迷于战胜苦难,以至于他会去故意寻找它,并且他也将这种苦难强加给了他的基因子嗣们。他的执念是多方面的,一旦迷上了某样东西,就无法转移注意力,直到它最终满足他悲惨的期望。无论是他对帝皇救他的怨恨,还是军团内部使用灵能的棘手问题,他总是无法放手。难道他看不到自己被人操纵了吗?难道他不知道自己变成了一个奴隶,一个比帝皇更阴暗的主人在嘲笑他,并为把他变成他所鄙视的一切而感到高兴吗?还是他仍视自己为遭遇不公的受害者,为自己所谓的胜利而欢欣鼓舞?在这方面,他就像佩图拉博。自私,自恋,愤世嫉俗。

然而,基里曼依然感到悲伤,为他已经不再是过去的自己而悲伤,为他们中的所有人的改变而悲伤:破碎的安格隆;华丽的福格瑞姆;甚至是科兹,他最大的罪行就是疯狂,现在看来那根本就算不上什么。基里曼对他们每个人的爱都不尽相同,但无论如何这些悲剧的受诅咒的生物都是他的兄弟,他不禁为他们哀悼。

他不能告诉任何人这一点。他也没有告诉任何人这一点。当他的思绪沿着这些道路走时,他是最孤独的旅者。

这就是他领导这次登机的原因。这就是为什么当一扇 100 英尺宽、50 英尺高的防爆门向后打开后,一组由莫塔里安的恶魔机器出现时,他感到由衷的解脱。这就是为什么他拔出帝皇之剑,没有等待他的部下做出反应,直接冲入了战斗。

“为了帝皇!为了奥特拉玛!”他怒吼道,他那神一般的声音被他的头盔放大到了令人震惊的程度,可无人知晓它是一种痛苦的战争呐喊。