这个画光技巧,学会就涨薪!【杰视帮】

做图的时候,最讨厌的就是爱管闲事的同事路过你的工位,好死不死来一句:

你这个光画得太假了!

TMD烦死了,画又画不像,还要被指指点点。

心里一边冒出郑爽的各种经典语录,嘴上却只能做出高情商的回复:

是的,我是不太会画光。

不过,设计不像在娱乐圈,爽言爽语,发条微博就万事大吉。

所以,为了让爱管闲事的同事看到你的图只有一句“卧槽”不绝于耳,为了有资本在年后谈涨薪,我们还是要正面解决一下:

为什么你的光画得这么假?

光贯穿了从拼稿到后期的整个合成过程。

拼稿的时候,就要有意识地寻找光源统一的素材;调整黑白也是根据光源将各个素材的明暗进行统一;在调色的阶段也要根据明暗关系适当进行调整...

后期氛围的渲染更是靠着光效撑起了半壁江山。

我们分享过了拼稿与素材自制,讲过了黑白调整,聊过了合成调色,是时候讲合成的最后一步——氛围渲染了。

在合成中,前期我们处理的大多是物体受场景光和天光的被照射效果。而到了氛围渲染阶段,我们要做的就是把我们场景自制光源的特效光表现出来,而且,不能让它太【假】。

其实,严格意义上来说,【假】并不是一个评价设计的客观用词。

我们对平面设计中【假】的定义是取决于我们绝大多数人多年生活所积攒的共有认知,太阳升起就是白天,太阳落幕就是夜晚。

那么,符合大多数人认知的,真实的【光】是什么样的?这个不难找,随手拍一张照片就能得到最好的参考。

从波动光学上来讲,光是一种电磁波,而电磁波是由偶极子震荡导致电子跃迁产生。

光源之所以能发出光,是因为电子获得的能量加速运动并以波的形式释放能量,这种过程随着电子从激发态到稳定态,稳定态到激发态循环往复,最终从宏观上看就形成了我们所看到的光。

虽然光作为一种特殊的电磁波,其本身具有波粒二象性的特质。

但所有的波在传播过程中都遵循着能量衰减的特性,在传输过程,在能量衰减至0,波的传输也就迎来终止。

能不能用一句人话概括上述结论?

结论是,在视觉层面,任何光源发出的光都有一个渐变的过程,即中心亮,周边暗。

再直白一点,画光要处理好渐变!

咳咳,不说知其然知其所以然,至少,学会上面一大段说辞,在外行面前装个X还是不错的。

好,闲话聊完,进入正题,有请今天的主角。

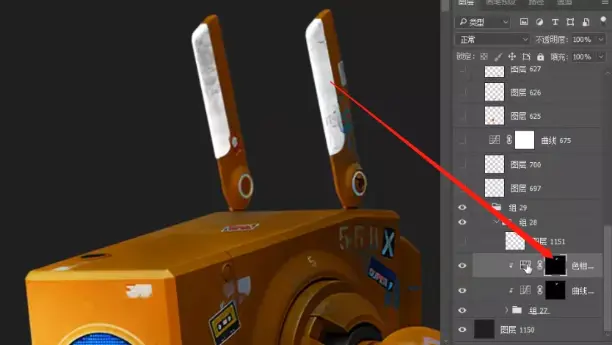

今天不讲太多,我们拆开揉碎了仔细讲讲,如何把机器人脑袋上的两个小灯管点亮。

关闭掉特效图层可以看到,原素材机器人的头顶是两只锈迹斑斑的小耳朵,黯淡、无光,没有什么亮眼的感受。

所以,第一步,我们先给它提亮一点。

新建曲线,从中间调开始,把亮度提上去。

用套索或钢笔工具将灯管的位置选中,配合蒙版,仅保留灯管区域的亮度。

接下来呢,根据我们上文对真实光源的观察不难发现,在中心光源的区域,由于亮度高曝,是几乎看不到颜色的。

因此,我们新建色相/饱和度调整层,将饱和度降到最低,配合蒙版仅调整光源中心。

这一步完成后呢,还是感觉不太像光源,反而像跟老冰棍了?

不急,一根曲线不够,我们再建一根曲线。

调整好画笔参数,反向蒙版,在灯管边缘轻微刷上两笔,是不是有点微微发光的意思了?

现在感觉还是不够通透,没事,记住这句话:遇事不决,先建曲线。

但这一次,我们建曲线不是为了提亮了。

发光不仅可以通过提亮来展现,压暗周边同样可以反衬出光亮。因此,用曲线整体压暗,配合画笔和蒙版将光源背面区域压暗,反衬光源。

这样,发光体的准备工作基本完成。现在,到了快乐的光晕环节。

我们新建图层,图层模式选为线性减淡(添加),将色彩亮度调到最高,在发光体周边刷上第一层。

如果边缘不自然,也不用拿着画笔跟它较真,我们可以偷个懒用涂抹工具把周围过渡涂抹开,再适当降低不透明度即可。

点选灯管区域,复制原始图层,并将图层模式改为线性减淡(添加),把中心光源过曝的效果做出来。

但是真实光源的发光边缘不会这么锋利,我们选择滤镜,模糊,高斯模糊,做一点边缘的模糊处理,营造光晕感。

如果追求层次感,可以分层重复上述操作,让光源有一种衰减性的扩散感。再配合蒙版,防止整体曝光过度。

接下来,我们继续处理外圈有色光。

新建图层,选择线性减淡(添加),选择一个高饱和高明度的颜色,用大笔刷环绕灯管周围,刷出扩散光。

特效光,get~

有了光照,自然要有对应的受光照。我们用套索工具选中机器人的顶面,用一根曲线将机器人顶面提亮。

要注意,此处的光照是有色光,有色光具有叠加性,照射到物体时会导致物体固有色受到削弱。

因此,我们新建色相饱和度调整层,降低机器人顶面色彩饱和度,提高明度。

再配合画笔工具,做一个光的衰减性处理,还原顶面部分色彩。

是不是,两三步的功夫,光照效果就搞定了~

蓝色光学会了,还怕其它光色的光效画不来,偷懒点,编个组,色彩饱和度一调,要啥光色有啥光色。

其实整个过程下来,用到的知识点顶多4个:

曲线、色相饱和度、图层模式、高斯模糊。

这些最常用的工具组合在一起,只要有足够耐心,最后就能完成这样一幅登得上排面的大作。

这也是我们所有课程的教学理念,我们不会只教PS或C4D里工具的用法,更不教每一个插件的玩法。

做设计,始终以结果为导向,我们希望分享给大家的是一个事物或一种现象背后的底层逻辑,根据逻辑拆分,用最少的工具还原最真实的效果。

希望朋友们能够真正消化这样的设计思维,毕竟,科技的进步远比人类快,插件软件的更新换代是我们无论如何也追不上的。

拒绝成为软件工具人,掌握好底层设计思维,管它PS还是C4D,C5D,总能派的上用场。

今天技巧拆得够细了吧,要个【点赞】不过分吧