《 孟子·万章章句上》

《孟子·万章章句上》

译文:

万章问道:“舜到田地里去,向着苍天哭诉,为什么要哭诉呢?”

孟子答道:“对父母又怨恨又依恋哪。”万章说:“〔曾子说过:〕‘父母喜爱,兴高采烈,总不会忘记;父母厌恶,心劳力竭,却不会怨恨。’那么,舜怨恨父母吗?”

译文:

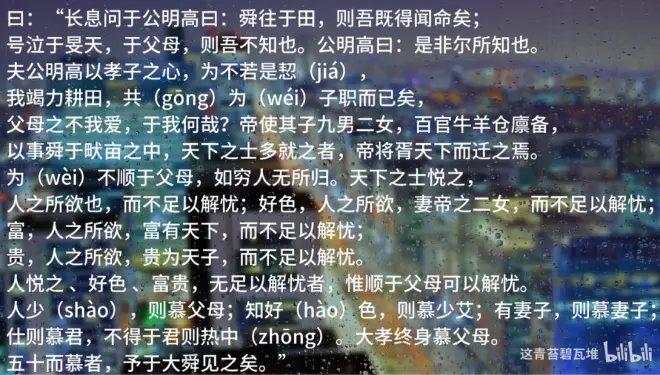

孟子说:“从前长息曾经问过公明高,他说:‘舜到田里去,我是已经懂得的了;他向着苍天哭诉,这样来对待父母,那我却还弄不明白。’

公明高说:‘这不是你所能明白的。’公明高的意思,以为孝子的心理是不能如此满不在乎:我尽力耕田,好好地尽我做儿子的职责罢了;父母不喜爱我,我有什么办法呢?

帝尧打发他的孩子九男二女以及百官,一起带着牛羊、粮食等等东西到田野中去侍奉舜;天下的士人也有很多到舜那里去,尧也把整个天下让给了舜。舜却因为没有得到父母欢心,便好像困穷不得志之人孤苦无依一般。”

“天下的士人喜爱他,是谁都希望获得的,却不足以消除忧愁;

美丽的姑娘,是谁都希望娶到的,他娶了尧的两个女儿,却不足以消除忧愁;

财富,是谁都希望获得的,富而至于领有天下,却不足以消除忧愁;

尊贵,是谁都希望获得的,尊贵而至于君临天下,却不足以消除忧愁。

大家都喜爱他、美丽的姑娘、财富和尊贵都不足以消除忧愁,只有得到父母的欢心才可以消除忧愁。

人在幼小的时候,就依恋父母;长大到有了情欲,便思念年轻貌美的女子;有了妻室儿女,便依恋妻室儿女;做了官,便依恋君主,不得君主欢心便心急得浑身发热。只有最孝顺的人才终身依恋父母。

到了五十岁还依恋父母的,我在伟大的舜身上看到了。”

拓展:

- 长息、公明高:长息,公明高弟子;公明高,曾子弟子。

- 共:当读为“恭”。

译文:

万章问道:“《诗经》说过:‘娶妻应该怎么办?定要事先告父母。’相信这句话的,应该没人比得上舜。舜却没向父母报告而娶了妻子,这是为什么呢?”

孟子答道:“报告便娶不成。男女结婚,是人与人之间的大伦常。如果舜报告了,那么,这一大伦常在舜身上便废弃了,结果便将怨恨父母,所以他便不报告了。”

万章说:“舜不报告父母而娶妻,这事我已经受教了;尧把女儿嫁给舜,也不向舜的父母说一声,又是什么道理呢?”

孟子说:“尧也知道,假若事先说一声,便会嫁娶不成了。”

拓展:

- 《诗云》:见《诗经·齐风·南山》。

译文:

万章问道:“舜的父母打发舜去修缮谷仓,〔等舜上了屋顶,〕便抽去梯子,他父亲瞽瞍还放火烧那谷仓。〔幸而舜设法逃下来了。〕于是又打发舜去淘井,〔他不知道舜从旁边的洞穴〕出来了,便填塞井眼。

舜的兄弟象说:‘出谋划策活埋舜,都是我的功劳啊!牛羊分给父母,仓廪分给父母,干戈归我,琴归我,弤弓归我,两位嫂嫂要让她们为我铺床叠被。’

象便向舜的住房走去,舜却坐在床边弹琴。

象说:‘我好想念你呀!’却显得十分不自然。

舜说:‘我想念着这些臣下和百姓,你替我管理管理吧!’我不清楚,舜是否知道象要杀自己呢?”

孟子答道:“哪里会不知道呢?象忧愁,他也忧愁;象高兴,他也高兴。”

万章说:“那么,舜是假装高兴吗?”

孟子说:“不。从前有个人送条活鱼给郑国的子产,子产使主管池塘的人畜养起来,那人却煮着吃了,回报说:‘刚放在池塘,它还要死不活的;一会儿,摇摆着尾巴动了起来,突然间远远地不知去向。’子产说:‘它得到了好地方啊!得到了好地方啊!’那人出来了,说:‘谁说子产聪明,我已经把那条鱼煮着吃了,他还说:“得到了好地方啊!得到了好地方啊!”’

所以对于君子,可以用合乎人情的方法来欺骗他,不能用违反道理的诡诈蒙骗他。象既然装出一副敬爱兄长的样子来,舜因此真心相信而高兴起来,又假装什么呢?”

拓展:

- 捐:捐弃,拿走。

- 象:舜同父异母弟。

- 谟,即“谋”字。

- 圉圉:鱼在水中气息奄奄的样子。

- 洋洋:舒缓摇尾之貌。

- 攸然:今作“悠然”。

译文:

万章问道:“象天天把谋杀舜作为头等大事,等舜做了天子,却仅仅流放他,这是为什么呢?”

孟子答道:“其实是封他为诸侯,也有人说是流放。”

万章说:“舜流放共工到幽州,发配兜到崇山,在三危杀了三苗之君,在羽山诛杀了鲧,这四人被治罪,便天下归服,这是惩处了不仁之人的缘故。象最不仁,却封给他有庳之国。有庳国的百姓又有什么罪过呢?仁人难道应该这样做吗——对别人,就加以惩处;对弟弟,就封以国土?”

孟子说:“仁人对于弟弟,不忍气吞声,也不耿耿于怀,只是亲近他喜爱他罢了。亲近他,便想让他贵;喜爱他,便想让他富。把有庳国封给他,就是让他又富又贵。本人做了天子,弟弟却是个老百姓,可以说是亲近他喜爱他吗?”

拓展:

- 共工:共工,水官名。

- 兜:尧舜时大臣。

- 杀三苗于三危:三苗,国名;三危,山名,在今甘肃敦煌东南。

- 殛(jí):诛杀。

- 鲧:大禹的父亲。

- 有庳:古籍均认为有庳在今湖南道县北。

译文:

万章说:“我请问,为什么有人说是流放呢?”

孟子说:“象不能在他的国土上为所欲为,天子派遣了官吏来治理国家,缴纳贡税,所以有人说是流放。能让象对那些百姓施暴吗?即便这样,舜还是想常常看到象,象也不断地来和舜相见。‘不必等到朝贡的时候,平常也以政治需要为由而来接待。’就是说的这事。”

拓展:

- 不及贡,以政接于有庳:这两句疑是出自《尚书》。

译文:

咸丘蒙问道:“俗话说:‘道德最高的人,君主不能够把他当臣子,父亲不能够把他当儿子。’舜面朝南方站在天子位置,帝尧率领诸侯面向北方去朝拜他,舜的父亲瞽瞍也面向北方去朝拜他。舜看见了瞽瞍,容貌局促不安。孔子说:‘在这个时候,天下真岌岌可危呀!’不晓得这话可不可信?”

孟子答道:“不。这不是君子的话,而是齐东野人的话。不过是尧老了时,让舜摄政罢了。《尧典》上说过:‘过了二十八年,放勋才逝世。群臣好像死了父母一样,服丧三年,天下一切音乐都停止。’孔子说过:‘天上没有两个太阳,百姓没有两个天子。’假若舜已在尧死前做了天子,又率领天下诸侯为尧服丧三年,这便是两个天子并列了。”

拓展:

- 咸丘蒙:孟子弟子。

- 《尧典》曰:以下所引数句实为今《尚书·舜典》文。

- 考妣:父母。

- 密:同“谧”,安静。

- 八音:指八种质料——金、石、丝、竹、匏(páo)、土、革、木——所做的乐器。

译文:

咸丘蒙说:“舜不以尧为臣,这事我已经受教了。《诗经》说过:‘普天之下,无不是天子的土地;四境之内,无不是天子的臣民。’舜既做了天子,请问瞽瞍却不是臣民,这是为什么呢?”

孟子说:“《北山》这首诗,不是你说的那个意思,而是说作者勤劳国事以致不能够奉养父母。他说:‘这些事没一件不是天子之事啊,为什么就我一人这么辛劳呢?’

所以解说诗的人,不要拘于字面而误解词句,也不要拘于词句而误解原意。用自己切身的体会去推测作者的本意,这就对了。

假如拘于词句,那《云汉》诗说过,‘周朝剩余的百姓,没有一个存留’。相信了这一句话,便是周朝没有留下一个人了。孝子行为的极致,没有什么超过尊敬双亲的;尊敬双亲的极致,没有什么超过以天下来奉养父母的。瞽瞍做了天子的父亲,可说是尊贵到极致了;舜以天下来奉养他,可说是奉养的极致了。

《诗经》又说:‘永远地讲究孝道,孝道便是准则。’也正是这个意思。《书经》又说:‘舜小心恭敬来见瞽瞍,战战兢兢的样子,瞽瞍于是也真的恭顺了。’这难道是‘父亲不能够把他当儿子’吗?”

拓展:

- 《诗》云:所引诗句见《诗经·小雅·北山》。

- 《云汉》之诗:此指《诗经·大雅·云汉》。

- 《诗》曰:诗句引自《诗经·大雅·下武》。

- 《书》曰:此指《尚书》。

- 夔(kuí)夔齐(同“斋”)栗:恭敬谨慎的样子。

译文:

万章问道:“尧把天下交给舜,有这么回事吗?”

孟子答道:“不;天子不能够把天下交给他人。”

万章又问:“那么,舜领有天下,是谁交给的呢?”答道:“天交给的。”

又问道:“天交给的,是反复叮嘱告诫后交给他的吗?”

答道:“不是;天不说话,拿行动和事迹来表示罢了。”

问道:“拿行动和事迹来表示,是怎样的呢?”

答道:“天子能把人推荐给天,却不能让天把天下交给他;诸侯能把人推荐给天子,却不能让天子把诸侯之位交给他;大夫能把人推荐给诸侯,却不能让诸侯把大夫之位交给他。从前,尧将舜推荐给天,天接受了;公开介绍他给百姓,百姓也接受了;所以说,天不说话,拿行动和事迹来表示罢了。”

译文:

问道:“我大胆地问,把他推荐给天,天接受了;公开介绍给百姓,百姓也接受了,是怎样的呢?”

答道:“叫他主持祭祀,所有神明都来享用,这便是天接受了;叫他主持政务,工作井井有条,百姓都感到安适,这便是百姓接受了。

天交给他,百姓交给他,所以说,天子不能够拿天下交给人。

舜辅佐尧二十八年,这不是某一个人所能做到的,而是天意。尧逝世了,三年之丧完毕,舜自己便躲避尧的儿子而到南河的南边去。

可是,天下诸侯朝见天子的,不到尧的儿子那里,却到舜那里;打官司的,也不到尧的儿子那里,却到舜那里;民歌手们,也不歌颂尧的儿子,而歌颂舜。

所以说,这是天意。那样,舜才回到首都,坐了朝廷。而如果自己居住在尧的宫室,逼迫尧的儿子,这是篡夺,不是天授了。

《太誓》说过:‘百姓看到的,天也就看到;百姓听到的,天也就听到。’正是这个意思。”

拓展:

- 南河:河名,流经今河南范县。

- 《泰誓》:出自《尚书》。今本《太誓》为梅赜伪古文。

译文:

万章问道:“有人说:‘到禹的时候道德就衰微了,天下不传给贤良,却传给儿子。’有这样的事吗?”

孟子答道:“不,不是这样的;天让授予贤良,便授予贤良,天让授予儿子,便授予儿子。从前,舜把禹推荐给天,十七年之后,舜逝世了,三年之丧完毕,禹便躲避到阳城去。天下百姓跟随禹,就好像尧死了以后他们不跟随尧的儿子却跟随舜一样。

禹把益推荐给天,七年之后,禹死了,三年之丧完毕,益便回避到箕山之北去。当时朝见天子的人和打官司的人都不去益那里,而去启那里,说:‘他是我们君主的儿子啊。’民歌手也不歌颂益,而歌颂启,说:‘他是我们君主的儿子啊。’尧的儿子丹朱不好,舜的儿子也不好。而且舜辅佐尧,禹辅佐舜,经年历久,为老百姓谋幸福的时间长。启很贤明,能够认真地继承禹的传统。益辅佐禹,未能历久经年,为百姓谋幸福的时间短。从舜到禹,再从禹到益,相隔已经好长时间了,他们儿子是好是坏,都是天意,不是人力所能做到的。”

“没有人很想做而竟做到了的,是天意;没有人叫他来而竟来了的,是命运。”

拓展:

- 阳城:在今河南登封东南的告成镇。

- 箕山:在今河南登封东南。

- 启:禹之子。

- 丹朱:本名朱,后封于丹,故称丹朱。

译文:

“凭老百姓的身份而得到天下的,他的德行必然要像舜和禹那样,而且还要有天子推荐他,所以孔子便没有得到天下。

世袭而拥有天下,却被天所废弃的,一定要像夏桀、商纣那样暴虐无道,所以益、伊尹、周公便没有得到天下。

伊尹辅佐汤推行王道于天下,汤死了,太丁未立即死,外丙在位二年,仲壬在位四年。太甲推翻了汤的法度,伊尹便流放他到桐邑。三年之后,太甲悔过,自我怨恨,自我惩戒,在桐邑那地方,能够以仁居心,向义努力;三年之后,便能够听从伊尹对自己的教训了,然后又回到亳都做天子。

周公未能得到天下,正好像益在夏朝、伊尹在殷朝一样。孔子说过:‘唐尧虞舜以天下让贤,夏商周三代却传于子孙,道理是一样的。’”

拓展:

- 外丙、仲壬:甲骨文分别作“卜丙”“中壬”。

- 桐:在今河南偃师西南。

- 亳:音bó,当在今河南偃师西。

译文:

万章问道:“有人说,‘伊尹通过做厨子来向汤求取’,有这么回事吗?”

孟子答道:“不,不是这样的;伊尹在莘国的郊野种地,而以尧舜之道为乐。如果不合乎道,不合乎义,纵然把天下给他作俸禄,他也不会回头看一下;纵然有四千匹马系在那里,他也不会看它一眼。如果不合乎道,不合乎义,便一点也不给别人,也一点不从别人那儿拿走。

汤曾让人拿礼物去聘请他,他却平静地说:‘我要汤的聘礼干嘛呢?我何不呆在田野里,就这样以尧舜之道自娱呢?’

拓展:

- 莘:音shēn,国名,故址在今河南开封。

- 介:通“芥”,微不足道的东西。

译文:

汤几次派人去聘请他,不久,他便完全改变了态度,说:‘我与其呆在田野里,就这样以尧舜之道自娱,又为何不让当今的君主做尧舜一样的君主呢?又为何不让现在的百姓做尧舜时代一样的百姓呢?我为何不让它在我这个时代亲眼见到呢?’

‘上天生育人民,就是要让先知先觉者来使后知后觉者有所觉悟。我呢,是百姓中的先觉者;我就得拿尧舜之道让这些人民有所觉悟。不由我去唤醒他们,那又有谁呢?’

伊尹是这样想的:在天下的百姓中,只要有一个男子或一个妇女,没有被尧舜之道的雨露所沾溉,便好像自己把他推进山沟里让他去死一样。他就是如此把匡服天下的重担挑在自己肩上。所以一到汤那儿,便用讨伐夏桀、拯救百姓的道理来说服汤。

拓展:

- 币:帛,这里的意思是以布帛相赠。

- 嚣嚣:空闲的样子。

- 内:同“纳”。

- 说:音shuì,游说。

译文:

我没有听说过,先自己不正,却能够匡正别人的;更何况先自取其辱,却能够匡正天下的呢?

圣人的行为,各有不同,有的疏远君主,有的靠拢君主,有的离开朝廷,有的留恋朝廷,归根到底,都要洁身自好而已。

我只听说过伊尹用尧舜之道向汤求取,没有听说过他用的是厨子的身份。

《伊训》说过:‘上天的讨伐,是在牧宫开始的,我不过从亳邑开始谋划罢了。’

拓展:

- 《伊训》:出自《尚书》,今本《尚书·伊训》为伪古文。

译文:

万章问道:“有人说,孔子在卫国住在痈疽家里,在齐国,也住在宦官瘠环家里。真有这回事吗?”

孟子说:“不,不是这样的;这是好事之徒编造的。

孔子在卫国,住在颜雠由家中。弥子瑕的妻子和子路的妻子是姊妹。弥子瑕对子路说:‘孔子住在我家里,可以得到卫国卿相的位置。’子路把这话告诉了孔子。孔子说:‘命中注定。’孔子依礼法而进,依道义而退,所以他得到或得不到官位都是命中注定。如果他住在痈疽和宦官瘠环家里,这便是无视礼义和命运了。

孔子不得志于鲁国和卫国,又碰上了宋国的司马桓魋预备拦截并杀死他,只得化装悄悄地路过宋国。这时候,孔子正处于困境,便住在司城贞子家中,做了陈侯周的臣子。

我听说过,观察身边的臣子,看他所招待的客人;观察外来的臣子,看他所寄居的主人。如果孔子真的以痈疽和宦官瘠环为主人,那还是‘孔子’吗?”

拓展:

- 痈疽:卫灵公所宠幸的宦官。

- 侍人:一作“寺人”,阉人。

- 颜仇(雠)由:又称浊邹,是春秋时卫国贤大夫,孔子弟子子路的妻兄。孔子适卫住在颜雠由家里。

- 弥子:卫灵公宠臣弥子瑕。

- 子路: 仲由,字子路,又字季路,鲁国卞人。孔子的弟子。

- 兄弟:先秦汉语,正如“子”包括儿子、女儿一样,兄弟也包括兄弟、姊妹。所以,如需区别,称呼姊妹为“女兄弟”;称呼姐姐为“女兄”,称呼妹妹为“女弟”。

- 宋桓司马:桓魋(音tuí),又称向魋,子姓,东周春秋时期宋国人。任宋国主管军事行政的官——司马,掌控宋国兵权。他是宋桓公的后代,深受宋景公宠爱,他的弟弟 司马牛是孔子的弟子。

- 要:音yāo,拦截。

译文:

万章问道:“有人说:‘百里奚以五张羊皮的价钱把自己卖给秦国养牲畜的人,替人家饲养牛,以此来干求秦穆公。’是真的吗?”

孟子答道:“不,不是这样的;这是好事之徒编造的。

百里奚是虞国人。晋人用垂棘产的璧和屈地所产的马向虞国借路,来攻打虢国。宫之奇加以劝阻,百里奚却不加劝阻。他知道虞公是劝不动的,因而离开故土,搬到秦国,这时已经七十岁了。

他竟不知道用饲养牛的方法来干求秦穆公是一种龌龊行为,可以说是聪明吗?但是,他预见到虞公不可能纳谏,便不加劝阻,谁又能说这人不聪明呢?他又预见到虞公将被灭亡,因而早早离开,又不能说他不聪明。

他在秦国被推举出来,恰逢其时,更知道秦穆公是一位可以一道有所作为的君主,因而辅佐他,谁又能说这人不聪明呢?

当上秦国的卿相,使穆公声名赫赫于天下,而且流芳后世,不是贤者,能够做到这些吗?卖掉自己来成全君主,乡村中洁身自爱的人尚且不肯,反而说贤者愿意干吗?”

拓展:

- 百里奚: 姜姓,春秋时期虞国人,百里氏,名奚,字子明,号五羖大夫。

- 要:音yāo,要官做。

- 垂棘:晋国地名,今未详所在。

- 虞公:春秋时代姬姓的公爵诸侯,是周朝皇室的后裔。

- 秦穆公:嬴姓,赵氏,名任好,春秋时期政治家,秦国第九位国君。