九儿分明是真西施

民国au

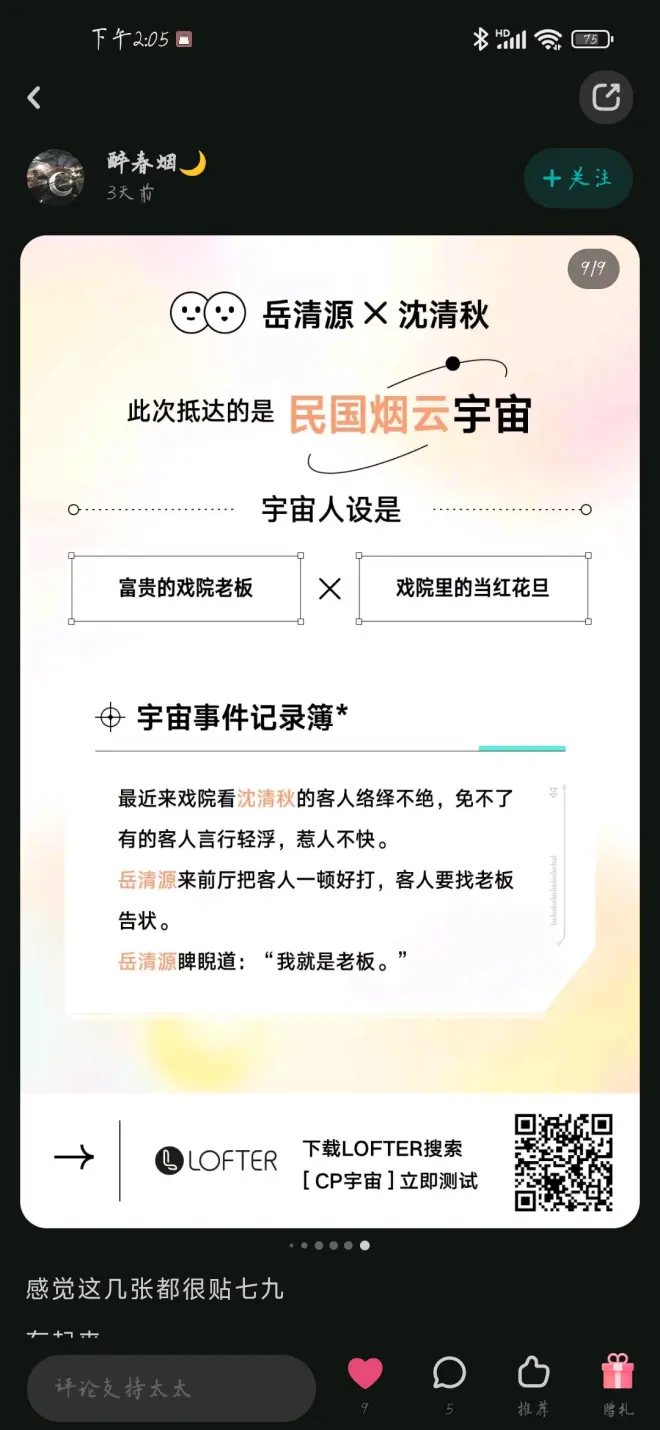

富贵戏院老板七X当红花旦九

OOC预警。

先感谢 lofter的醉春烟🌙大大提供的人设

(第一次写民国风,如果写得不好,请原谅🙏🏻🙏🏻)

话说上个世纪初,随着清庭的皇族议会出台,清末新政揭开了所谓民主的面纱,将那权且作为续命法宝的根本性质暴露在人们面前,轰轰烈烈的救亡图存运动沦为笑柄。

时人一片哗然,随着武昌新军揭竿而起,各省纷纷宣布独立,一时间,墙倒众人推,清庭颓势已经无可挽回。

世道纷乱,正所谓乱世出英雄,那革命军势如破竹,像天津、北京这些的地方是越来越不好过活了。

反观像双湖镇这样的江南小镇,一时间聚集了许多乔装南下逃难的达官显贵。

这些人抵御外晦时个个畏畏缩缩,唯恐跑慢些赔了身家性命,享乐时却是个中好手。

不信且瞧那岳家戏园,听闻今日那江南名伶沈清秋要唱那段京剧名曲《西施》,戏还未开场呢,这戏园内外早是热闹非凡。

听闻呐,这沈清秋虽是男旦,可那唱腔圆润宽甜,身段柔美,入戏时眉眼含情,半点不输女子,堪称一绝。

沈清秋其人,虽为优伶,却不似其他所谓名角,背后有些个撑腰的金主,全凭他那副好嗓子过活,平日除了登台演出,皆不露脸。

有幸见过的人都道他气质清冷,不是人间凡物,却是沦落凡尘的真仙人,时人戏称一句“清秋君”。

那些个安适贵人,什么没见识过,来这一趟,也不得瞧瞧这江南一绝的风采。

唉,且不与你啰嗦,此番戏要开场了,快些进去,不要误了时辰。

一时间锣鼓齐作,好戏开场。

那戏园之内可以说是座无虚席,更有些人站着看戏也要一睹那名角风采。

在一段引子念白之后,戏才算是开了场。

却见场内依旧喧哗不已。

各色名流兀自端坐雅室,亦有奴仆在各个包厢内穿梭着,为自家主人端送茶水点心。

也有些人想借此机会打通关系,谋求权利地位。

“唉,这位兄台,为何戏都开场了,还如此喧闹。”

“唉嘿,你是第一次来吧。来看清秋君的?”

“咳咳……这……不才今日来这双湖镇采买丝绸布匹,恰巧听闻此处热闹,便来见识见识,怎个缘由,还请兄台透露透露。”

“啧。” 那人听了这话,面露得意,捻了一粒花生扔到嘴里,“一看你就外地人,这你就不知道了吧。今天演的是京剧名曲《西施》,这第一场‘辱勾’ 讲的是

那勾践降吴受辱的故事,懂行的不昧良心地说,这一场唱的很好,可偏偏这满场子附庸风雅的心中要瞧的是美人,这台上几个粗壮汉子,哪能勾得他们心情。待到第二场 ‘浣纱’ 那些人就静下来了。”

这外来的汉子将信将疑,不再与那人言语,只便看戏了。

短暂的歇场过后。

只听一段悠扬迂回的唱腔,那西施款款步入戏台。

“西施女生长在苎萝村里,

难得有开怀事常锁双眉。

只为着守清寒柴门近水,

每日里浣纱去又傍清溪。

怕只怕损玉容青春易去,

对清波时照影自整罗衣……”

一霎间,全场静寂,那些个贵人不顾平日里端着的矜持优雅,全都抻长脖子,要去一睹这名动江南的美人,生的什么模样。

只见那西子美人屈身蹲下,而后缓缓抬头站起,挥开水袖,朝着那范蠡的方向,轻移莲步,缓缓开口却是西皮流水的唱腔:“眼见水底人影过,

耳听人言语温和,

浣纱溪边谁唤我,

男女交言是非多……”

只见那美人抬眸一瞬,眼波流转,少女的娇俏羞涩,跃然眼前。

却说他抬眸刹那,戏园中满是断断续续的吸气声,那美人一双细长凤眼似会勾人心魄,那身行头妆容好似生来便为了衬他,举手投足间,怎一个美字了得。

这时方知那 “五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。”的词句非是虚言。

一场好戏从午后唱至黄昏,待到那西子在一句西皮散板唱腔的“博得个浣纱女万古留名。” 之后退场。

那戏园内仍是一片静寂,不知过了多久,才爆发出一阵惊雷般的掌声。

却说前日,沈清秋在自家鬟儿宁婴婴的陪同下去了 剧院外 西街的那家点心铺子买早点时 。

沈清秋厌恶那处人多,便兀自立于街角等着,不想自家那未过及笄之年小丫鬟,竟遭一纨绔子弟骚扰,沈清秋如何忍得,便忍着恶心欲与那人理论。

却说这个纨绔名为秋剪罗,是随家族南下逃难的,不日便要离开。

这秋剪罗是个连小丫鬟都不放过的猥琐之人,见了清秋君这般绝色如何忍得住,当街调戏不得,便乘着今日沈清秋返场致谢的当儿,摸入梳妆室内,伏趴进那梳妆台下,竟在沈清秋梳洗卸妆之时,伸出那双猪蹄搁着戏服去摸他的腿 。

惊得沈清秋叫喊出声,从那椅子上跌落下来,他坐在地上向后退出好几步远,却见一个青年男子从桌底钻出,穿的倒是一身华贵织锦绸缎,可那人皮之下却是一副畜牲魂魄,满面猥琐笑意白白污了那张还算俊秀的脸。

仔细看时,这不就是前几日在街上遇到的那个变态。

“客人不去前厅喝茶,跑着做什么。”沈清秋依旧退着,可那狭小的妆室哪来那许多的空间,不一会便抵着了壁。

“呲,你这妆室不知道接过多少姘头,怎么别人来得,少爷我便来不得。”

那秋剪罗步步紧逼,眼看就要抓住他了,却不知那沈清秋从那摸出的匕首,对着秋剪罗的手就是一刀。

“放你娘的狗屁,你这张臭嘴用不好不如捐了,省的污人耳朵。” 谁料的到那副病美人壳子下是如此刚烈的性子,只一下便见了血。

可是那久病的身子如何敌得过一个青壮汉子,这三两下,那把沈清秋用来虚张声势的匕首便被打飞出去老远。

那秋剪罗明显是娇生惯养出来的,那见人这么忤逆过他,眼睛都红了,一副骇人凶相。

“啧,一个婊子,装什么清高,不如从了本少爷,说不定我心情好了让你进门做个享清闲的姨太太。”

说着竟伸着手要朝那花容失色的美人扑去,扯开领口便要啃咬。

却在这时,一只大手揪住秋剪罗的脖子便往后拽,力道之大,竟将他狠狠地甩到了墙上,发出巨大的“咚”的一声,让人听着都觉着后脑勺发麻。

却见那屋子中央立着个高壮男子,分明一副温润得像沁过春水的相貌,此时却冷冽非常,瞧着秋剪罗的眼神像是瞧着个死人。

秋剪罗当即被吓了一跳,却还偏要嘴上花花,“咳咳……哟,这是哪里来的姘头,想替他出头么,你可知本少爷可是……啊!啊!——”

那个高壮男子压根不等他废话完,直接抡起拳头便朝他的脸猛砸。

那场面……啧啧……是相当血腥。

“岳清源!够了!你要在我这杀人么?”

岳清源方才收手。

那秋剪罗被这么一顿好揍,打得鼻血眼泪糊了满脸,本来已经心生退意,却见他顿时收手,以为他们这是怕了。心下登时是愤怒战胜了怯懦,那肯就此作罢,一时间又含糊不清地叫嚷起来,“老板呢,我要见你们老板,还有没有王……”

只见那岳清源举着枪,枪口正对着那个肿得像猪头一样的脑袋,他冷笑一声,“我便是老板,你还要去寻哪个?嗯?还不快滚!”

秋剪罗对着那么个黑洞洞的枪口,都快吓尿了,那还顾得上什么美色,什么颜面,忙不迭地滚了出去。

这时岳七方才转过身来,对着沈九笑得格外温柔,那还见方才那副俨然活阎王降世的模样。

沈九理理有些凌乱的领口,走到茶桌前坐下,兀自抿了一口宁婴婴备下的清茶润润嗓后,方才开口问道,“你不是去广州参加革命军了么,不去打仗,回来做什么?”

他说这话时虽语气冷淡,可心下是雀跃的。

他有个未曾说出口的幽暗念想——要自家七哥不去管那些什么家国天下,只一心一意地陪着他一人过活。

瞧,你先前走得决绝,如今不还是回来了。

可是岳七开口时的欣喜却将那那点见不得人的幽暗浇个透凉,“革命快要胜利了,我这次是随部队去南京的,孙先生已经到那了,小九,你知道么,我们要胜利了,两千年的专制黑暗马上就要被打破了,以后会是个了不起的新时代。”

“哦,是么。”原来不是回来看我,只是顺路罢了,“那你怎么不立马去南京,跑了这做什么?”

饶是岳清源再迟钝,也该发现自家小九的不对劲了,想来毕竟是从未分开如此久的,仔细看来自家小孩已经从一个总是抱着他的胳膊撒娇的小少年,成长成为能在剧院抵挡一面的一代名角了。

足足两年,他们分开足足两年了,这段时间,他为了保证行动的成功而一直未与组织外的任何人通信,其中也包括自家小九,当然这一切也都是为了小九的安全,“哎呀,我那都是为了革命需要,你看我不是知道要路过双湖镇,便第一时间过来找你了么。”

岳清源捏捏他的手以示安慰。

沈清秋望着岳清源明显掩不住兴奋的眼,暗暗苦笑。

是啊,这一切对你而言都是任务需要,理所当然,无可厚非,可你又哪知道,在我费尽心思向那些走南闯北的商贩打听消息时,在广州那边将一批一批地处决革命党的新闻登在报纸上时,当他日复一日地派人去电报局等候却始终收不到哪怕只言片语时。

沈清秋都不记得那些日子,他是怎么熬过来的。

可他看着自家七哥那副喜形于色的样子,指责的话又卡在嘴边,最终只好状似不经意地问道,“你打算在家呆几日。”

岳清源闻言一愣,脸色也渐渐沉下来,“部队其实还没到,他们要在双湖镇补充物质,大抵能停个十来日。” 亦或许更短。

沈九闻言面色更冷,本想说“只有十来日你回来做什么?” 却又生生咽下。

好容易见面,何必争吵白白浪费来之不易十来日呢?

沈九长长地叹了一口气,倾身搂住他的腰,将脸埋进他的颈窝 ,轻轻地嗅着他身上的气息——和儿时不一样的,不知什么时候染上了硝烟的气息……或许再也洗不掉了……

岳清源怔愣了一会才伸手回抱住他。

“既然就只有这么些时日,你能不能好好陪我,那也不要去,也……也不要说什么共和……什么民主……我不喜欢的,都不许说。”

沈九的头埋在他的颈侧,说话闷闷的,掩盖住了话里的情绪,可他分明感到颈侧一片湿润。

“好……都听小九的。”

其实岳七喜欢沈九,特别特别喜欢的那种,喜欢到刻进骨髓里的那种,但他永远不会说出口,他的小九应该在台上光芒万丈,应该娶妻生子,和和美美。

无论如何都不该是在等待中,独自忍受着无边的寂寞和恐惧不安,那样太自私了。

此身早已许国,再难许君。

岳清源用手在他的背上轻拍着,一如儿时,却又分明什么都不一样了。

可是又有什么办法呢,岳七永远只会,也只能是沈九的好哥哥。

不知是为了缓和气氛还是怎地,岳清源兀的开口,“今日的演出,我在台下偷偷看了,我家九儿分明是真西施。” 说完还嘿嘿地笑了两声,听着憨的要死。

沈九也跟着笑了一阵,“还用你说。”

是不一样的,西施是心怀家国的伟女子,而沈清秋只不过是只顾自己的自私可恨的优伶戏子罢了。

————

岳清源还是走了,留了明明不到十日,真是个彻头彻尾的大骗子。

沈清秋亦在阁楼上如是想。

抬眼却看到街对面一个瘦弱的少年正佝偻着,不知望着什么,顺着他的目光看去却是个卖些米粿糕子的摊铺。

不消多时,便有一位活泼小鬟将洛冰河领进楼里去。

那羞怯的少年抬头看眼倚在窗边的仙子美人,分明不是人间烟火色,登时双颊一片绯红,忙偏开眼哪敢再看。

“多大了?” 沈清秋望着窗外,他身为伶人,并不需要像其他属于旧朝代的剃那种可笑的辫发,他一如千百年前的古人一样,留着完整的长发,如瀑的黑发一倾而下,将他这个人都衬得苍白纤瘦,至少在没有换上戏剧妆发时是这样。

那是一种无法名状的病态美感,让这世间所有人都为他感到怜惜,可他分明是高傲的,像九天之上触之不得的神明。

"十……十三。我……我叫洛冰河。"

“哦!”美人启齿满满地都是高傲和冷漠,“我需要知道你的名字么?”

这是自洛冰河踏入这个院落之后,沈清秋第一次正眼瞧他。

清俊秀气,虽然年龄尚小却可以看出以后必定相貌不凡,不过,与我何干。

洛冰河显然被刚刚那句话刺到,小小的自尊有些难受,可是他分明说的没错,沈清秋是不需要知道眼前这个小乞丐究竟姓甚名谁,毕竟喊他进来不过也是一时兴起。

沈清秋沉吟片刻随意地道,“我见过你。”

是的他们见过,在前几日那出《西施》前,有个想趁人多溜进来的小乞丐,叫那看门的奴仆拦下了,却是沈清秋叫他留下塞进某个雅间。

因着对他而言,一个能够喜爱戏曲的乞丐远比那些身家显赫却心思龌龊的猪狗牛马高尚得多。

当然还有他不愿承认的一点——这个小乞丐眉眼之间有什么他说不清楚的东西和岳清源颇为肖似,那个雅间也是岳清源过往常去的那个。

不过后来正主回来了,他哪还顾得上这个伪劣替身。

沈清秋状似无意地问,“你可有什么打算?”

"啊?" 这是被关心了吗,小冰河为此有些雀跃,“我……我要北上从军的,那样……那样比较……好过活。”

"还真是像,连提到这些东西的语气都一模一样。"

洛冰河听不懂他在说什么,但明显地感受到他的那种无可奈何的愤懑,接着他听到了让他欢兴雀跃,无论什么时候想到都为着兴奋不已的话。

“这些东西,你可以放弃么?为了我。” 可惜对方却没有要他回答的意思,“算了,我问你这些做什么。”

洛冰河在这座阁楼里呆了一日,陪沈清秋说说话,聊聊天,当然大多数时间都是沈清秋在自说自话。

当然,洛冰河却毫不在意,一想到他有这么与沈清秋短暂相处的一日,他便幸福得快要死去。

后来,沈清秋给了他一些金钱银两供他北上去了。

其实,沈清秋不知道岳清源和洛冰河眼神间相似之处是那盛满眼眸的不加掩饰的孺慕之意。

沈清秋也不知道对他来说,这无尽等待的寂寞日子里,普普通通的一日会给那个小小少年带来多大的鼓舞。

沈清秋亦不知他今日小小的,不经意的好意会给日后带来多大的苦难,当然这是后话。

啊啊啊啊,好长的流水账