德意志帝国的末日科技:巴黎大炮的诞生

19世纪后期,随着欧洲化学技术和冶金工业的大发展,导致了比黑火药更强的新型无烟火药和由钢箍组成的,对膛压耐力更高的新式线膛炮的诞生,这让炮弹拥有了更高的初速和更大的射程。对这些发展同样重要的是后膛装填的出现,这导致火炮可以使用更长的炮管以提升破坏力。

在这个火炮技术大变革的时代,海军为其提供了最大的动力,因为当时只有军舰可以承受长身管重型火炮。到了20世纪初,西欧列强,尤其是英国与德国的海军竞争使得大口径长管线膛炮快速发展。当时的奥匈帝国就成功研发了305毫米45倍径舰炮,用于充当第特格特霍夫可拉斯号和第热德刺库拉斯号战列舰的主武器。而德意志帝国在这方面也是不逞多让,他们在1913年开发了38厘米口径45倍径舰炮作为“巴伐利亚”级战列舰的主炮,这款火炮的射程高达47.5公里。

1914年9月,德国占领比利时后,总参谋部提出了一个计划,也就是在法国—比利时边境部署远程火炮轰炸英国沿海港口,牵制英国向欧陆运输远征军。于是德国海军上将格德斯·罗格和海军中校金策尔领导的海军军械局要求克虏伯负责研究和制造的小组研发一款能够从法国的加莱打击到英国的多佛尔的大炮,经过计算,火炮射程必须达到37公里才能满足海军的要求。最终,大贝尔塔重型榴弹炮的设计师,也就是克虏伯公司的技术总监兼董事【弗里茨.劳森伯格】接受了这个任务。不久后的1914年10月21日,克虏伯公司成功测试了一门实验型的远程火炮,该炮口径为35.5厘米,身管倍径为52.5倍,炮口初速939米/秒。该炮在实验中成功将炮弹发射到了49公里外的区域,比海军委员会的要求多出了12公里之多。

值得一提的是,35.5厘米重型火炮的实验还让克虏伯公司的技术人员发现了一个有趣的现象:当炮管仰角达到50-55度时,其会获得前所未有的远射程。这是因为空气阻力随高度下降的速度要比预想的快,在5公里高度时,空气阻力只有二分之一,8公里高度时就会下降到三分之一,到了16公里高度时就只有十分之一了,这样一来,炮弹的飞行距离自然而然的就增大了。这个发现为后来的著名火炮的诞生埋下了技术基础。

不过与德国军事专家对远程重型火炮的积极态度不同,德军大多数部门都对制造该型武器漠不关心。这并不奇怪,因为,一方面军事领域中所有新技术在出现之初往往都会遇到抵制;另一方面,海军和炮兵部门对超远射程大炮的冷漠并非毫无道理,花费大量人力、物力和时间的超远射程火炮在战略上也许没有什么价值。

直到1915年4月28日,一门隶属于德国陆军的38厘米45倍径炮开始向法国重要港口敦刻尔克开火,目的是干扰那里的兵力和其他物资的正常运输。法军对这场炮击大感惊恐,因为港口距离前线还有40公里,他们实在没想到德军火炮的射程会有如此之远。38厘米炮共向敦刻尔克发射了400多枚炮弹,虽然造成的实际损失不大,但达成了扰乱港口正常功能的目的,而且这些炮击也再次证明了长管炮在50度以上角能获得最佳射程的发现是正确的。

劳森伯格本人作为克虏伯公司的技术经理,也是深刻意识到远射程火炮在战争中的价值,他一直思考如何让火炮射程超过60英里(96公里),而1914年-1915年的实验和实战让他看到了希望。1916年冬季,劳森伯格在自己的老朋友,也就是当时德国总参谋部“智囊”、炮兵专家【马克斯.鲍尔】(上校军衔)的帮助下,搭线了德国陆军统帅部第一军需总监鲁登道夫上将,提出了一项前所未有的研发计划:制造一门能够将100千克炮弹发射到100公里外的21厘米口径的大炮。

根据劳森伯格的计算,这种火炮必须达到1500米/秒的炮口初速,以52度仰角发射才有能力达到100公里射程,不过要达到这种初速,炮管的长度得超过20米,而38厘米炮的长度都不过18米。

事实上,在第一次世界大战期间,大多数人听到劳森伯格这番论述怕是会觉得他是个神经病,因为当时即使是远射程的军舰主炮,也不过是20-30公里的射击距离,这也是德国陆军在1915年使用38厘米45倍径炮在四十公里外炮轰敦刻尔克的时候会让法军大为震惊的原因。就算理论正确,以那个时代的工业水平,制造一门这种射程的大炮,怕是在科幻小说里面才能看到的桥段。所以劳森伯格的方案在那时候可以说是相当的“疯狂”。

但劳森伯格作为参与过克虏伯公司重型火炮设计的总师,对自己的设想自然是有一套可靠的理论作为支撑,所以在陆军那里还是有相当的可信度的。可是当时德国陆军的长管炮的指标都是尽可能的提高射程打击敌军纵深战术目标,所以马克斯.鲍尔代表高层向劳森伯格询问了相关问题,而劳森伯格回复称超远程火炮发射时炮管内必定会产生极高压力,所以炮弹的外壳必须做得很厚以承受膛压,而这样做的代价就是削减炮弹装药量,其爆炸力势必不能对诸如港口、仓库和火车站这一类军事目标造成严重破坏,而且超长身管火炮的射击精度也是不可避免的糟糕,指定无法精确打击堡垒这样的点目标。劳森伯格向鲍尔上校明确表示,自己一开始就扬长避短,凭据射程优势将该炮设定为了更高级的战略性威慑武器,而攻击目标就是法国的首都:巴黎市。鲍尔又就此事咨询了鲁登道夫上将的意见,结果后者立即同意了劳森伯格的看法。

鲁登道夫上将同意的如此爽快,一方面可能是认识到了劳森伯格设计的优缺点,但更主要的原因是,德国陆军自1914年马恩河战役和1916年凡尔登战役接连失手后,基本没有了依靠地面人员战斗力量威胁巴黎的主动权,于是开始想方设法的采取其他手段对巴黎进行打击,首先想到的就是携带炸弹的侦察机和齐柏林飞艇,但法国在1916年就开始不断强化巴黎市的防空能力,笨拙的飞艇在这种情况下很容易遭到法军飞机和防空炮的锁定,为了提高自身生存率,飞艇只能牺牲炸弹携带量提高升限,结果投弹精度又得不到保障。于是乎,劳森伯格的计划自然是给陆军提供了一种可以战区外威慑巴黎的手段。最终,鲁登道夫上将批准了劳森伯格的计划,但研发时间不得超过14个月。

不得超过14个月,可以说,陆军统帅部的限制是非常苛刻的。那个年代的火炮研发可没有计算机协助,所以一个新火炮系统的设计、研制到鉴定需要依靠大量手工作业,即使在最好的条件下,也至少得需要5年时间。因此,在14个月这样短的时间内,完成这一项目,克虏伯研制小组必须尽可能使用现有的火炮零部件。即便这样,该项目也远远超出当时火炮设计的圈子,涉及许多相关技术研究的领域。可以预见,在这些领域中需要对一些不可预见的问题进行广泛的研究和开发以支持项目计划。总而言之,这对任何一个设计师都是一大严峻考验。

首先就是炮管的问题。上文提到,劳森伯格的设计小组计算出炮弹要达到1500米/秒的初速必须搞出一个超长炮管,在现代锻造技术刚刚萌芽的一战想来是难的头皮发麻,而且德国开战2年多以来所导致的物资匮乏问题也不足以支持这么大的制造工程,所以马克斯.鲍尔建议直接用陆海军重炮改造出来,并且得到了劳森伯格的赞成,而后者同意还有另一层目的,那就是减少批评家们的非议,他们认为这套方案过于超前所以不可能实现。

而促成鲍尔的建议被同意的其实是一个偶然事件,卢森堡在1916年秋的一篇日记中写道,当时德国海军部通知克虏伯公司,他们计划用新型战列巡洋舰“马肯森”级取代原来的巡洋舰,但型号更新工作全部完成要等到1918年,而为新巡洋舰制造的9门35厘米口径大炮已经接近完工。于是,这9门大炮就闲置下来。卢森堡立即向海军提议,把这些舰炮的炮管改装成远射程火炮,今后如果需要还可以重新取回炮管安装在军舰上。他的提议获得了批准。此外,日德兰海战结束之后,强大的“巴伐利亚”级战列舰的服役也被推迟,空置了3门38厘米舰炮,这些火炮也同样被劳森伯格选择为新式超远程大炮的制造材料。

到了这时候,该项目所能利用的火炮有:1门在1914年首测的35.5厘米52.5倍径实验性火炮、3门原计划安装到“巴伐利亚”级战列舰上的38厘米45倍径舰炮、9门原计划安装到“马肯森”级战列巡洋舰上的35厘米45倍径舰炮,而这些35厘米舰炮除了膛线外已经全部完工。劳森伯格这种做法换来的另一个好处是节省了额外18个月的时间。

不久后,陆军统帅部又给劳森伯格的小组出了个难题。1917年2月,鲁登道夫上将秘密给劳森伯格寄去了一份信件,要求将火炮射程提高到120公里,因为同年2月6日德军开始向兴登堡防线全线撤退,直接放弃了大片阵地,包括一个纵深70英里的突出部,而战线距离巴黎最近距离正好是120公里。内心麻批的设计小组再次开始手动计算工作,得出的结论是炮口初速需要增加到约1610米/秒才能达到这种超远射程,而要有这种初速,炮弹得有至少28米的运行距离,这意味着炮管长度得按这标准打造,这可比6层楼还高。而且对发射火药的要求也很严格,必须能均匀、迅速的燃烧。根据设计小组的计算,发射装药的长度将有3米,是弹丸长度的3倍,而质量要达到弹丸的两倍。

当时所有巨型火炮其身管都是由一层层或一段段管子组合成而成。外管随手可用,即多余舰炮所用的炮管。劳森贝格尔的设想是使用已有的350毫米45倍径舰炮作为基体,再造一根内径为210毫米的内衬管,并将其插到充当普通炮筒的350毫米火炮中,不过在插入之前需要对350毫米炮管进行加热,使其膨胀到能够容纳内衬管。由于350毫米的火炮身管没有加工膛线,所以该炮经过改装很容易嵌入210毫米的内衬管,将来只要抽掉内衬管再加工膛线就能恢复到原来的用途。

但是,炮管并不是说简单拼在一起就能完事的,劳森伯格必须考虑克虏伯的机械加工能力,当时克虏伯公司加工膛线的钻机只能弄到18米(被选用的空置舰炮的炮管就这长度),而这个长度的炮管根本无法存住足够的推进剂气体来让炮弹加速到足够的初速,于是劳森伯格建议连接一根6米的滑膛管来弥补身管长度的不足,他还指出这根可拆卸的延长段能解决长身炮管的运输问题。不过6米长度还是无法让炮弹有足够的初速达到120公里的射程,于是加长到了12米以让炮弹有至少33米的运行距离。此外还测试了一个9米版本。

经过一番折腾,设计小组总算是确定了炮管的结构。将一根内径为210毫米,长度为21米的内衬管插入所选用的舰炮身管中,在三个连接部用螺纹将它们联接在一起,这种装配采用了标准的热压配合,配合面加工成较小的锥度,使衬管易于装卸。最后一道机械加工在装配后进行,同时将药室加工成与280毫米的药筒相匹配。克虏伯工厂能加工的最大膛线长度为18米,其药室长度为3米。插入的210毫米衬管在380毫米舰炮身管上超出炮口3.9米,在350毫米的舰炮身管上超出5.25米,18米长的膛线部其缠度为1/35,膛线为64根,右旋,等齐缠度,阳线和阴线的宽度相等,均为4毫米,阴线的深度为3毫米,滑膛段联接到衬管口部。由于滑膛管将在野外进行安装,因此有三种长度,分别为6米、9米和12米,选用的长度取决于所需的最大射程,12米长的滑膛段用于最大射程,滑膛段的内径为216毫米,所以弹丸离开身管膛线部后,将通过钢弹带和铜心带支承,在滑膛段,膛壁摩擦力使弹丸受到反向力矩作用,旋转速度下降,由于插入的衬管和联接上的滑膛段使炮身重心前移远离耳轴,在炮尾端要安装较重的配重块,把炮身的重心调整至耳轴附近。

总之,大炮的总长度已经达到了34米,包括长1米的伸出身管后方的炮膛,长21米口径为210毫米的修改后的身管和长12米的滑膛段,无论使用哪种型号,仅需要对原来的380毫米或350毫米舰炮标准炮尾作较小的修改。需要注意的是,34米薄壁长身炮管在垂直平面内会因为重力产生较大的炮口下垂,劳森伯格估算此值为90毫米,要解决这一问题,须在身管上安装一个可调的加强桁架,当身管打高到发射位置时,在炮尾和炮口处用光学十字线对身管进行仔细矫直。这个桁架确实解决了炮管下垂问题,不过其独特的长相也使得该炮被一些中国军迷戏称为“德意志的金拱门大桥”。

克虏伯公司精心锻造的长衬管由三段组成.用螺纹联接形成一个整件。同时可以认为各段长度相等,其壁厚沿着身管长度变化以适应药室和过渡区直径的变化。完整的炮身由装有线膛衬管的主身管、炮尾和12米长的用法兰联接的滑膛段组成,耳轴上装有一个校直桁架。 正常情况下,耳轴在下架中心线后面,用于提供平衡的配重块位于耳轴外侧。炮身重心在耳轴之后,使身管有打高的趋势。把这个炮身改为巴黎大炮炮身时,向前延伸的衬管使炮身重心移至耳轴的前方很远处,这样在炮尾上增加适当的配重就可使重心回到耳轴上。

由于巴黎大炮情况特殊,所以普通火炮的弹道经验无法适用,需要另起炉灶,得到全新的技术数据。在1914年10月的35.5厘米重型火炮的试验表明,弹丸在初速非常高时到达了空气稀薄的平流层,普通射表不再适用于这种情形,毕竟弹丸在稀薄空气中的飞行距离要比在普通大气中远得多。根据1914年10月实验得出的数值,设计小组计算出以52度射角发射可以让炮弹飞到40公里的平流层,那里的空气密度只有1%,阻力极小,完全可以达到最大射程:128公里,其中三分之二的里程都是在平流层运行。而这要归功于该炮超长的炮管和近乎怪物般的初速。

炮管的问题是基本搞定了,炮弹的问题又摆在了劳森伯格小组的面前。首先就是需要多少当量的发射药才能保证120公里的射程,但这一工作需要花费一根完整的炮管,大量炮弹以及对弹道特性进行细致的实验之后,才能确定身管严重磨损后正确的装药量增量,而且实验时间不能超过1.5个月,结果实验用的35.5厘米火炮于1917年春季在梅彭靶场的射击测试还因为计算错误导致炮弹飞出试验场,于是实验转移到了位于东弗里斯兰群岛的,同时也是北海沿岸的阿尔滕瓦尔德靶场,然后这个靶场的气候条件还很恶劣,不是大雨就是狂风,妨碍了这种费时的研究工作的进行。

但劳森伯格和他手下的技术狂魔们依然不辞辛苦的利用手中各种设备进行测试。介于9门35厘米45倍径舰炮要用来改造出超远程大炮的炮管,所以实验工作由弹道相同但数量稀少的38厘米45倍径舰炮完成,结果有2门该型火炮被彻底磨损,而且劳森伯格小组还测试了多种炮架。黄天不负有心人,小组在1917年6月确定了炮弹在炮膛内前2米的运动行程所需的发射药增量条件。最终,劳森伯格选择了C/12型管状火药作为超远程大炮的发射装药,这是一种双基火药,是用硝化棉和硝化甘油搭配少量附加物制成的塑形炸药,其优势在于出色的燃烧能量和不俗的弹道稳定性,而且能用来制造尺寸较大形状较复杂的药柱,在当时非常适合作为超远程大炮的发射火药。而采取管状是为了解决长火药点火困难的问题,其优势在于为火焰传播和减少点火压力波提供了最佳孔隙率。而点火压力波导致的火药问题,通过在C/12管状火药使用的28厘米45倍径舰炮的发射药筒的底火上增加了20克黑火药得到了解决。

超远程大炮使用的C/12型管状火药分为大粒装药和小粒装药两种。在装填发射药时, 先装入大粒装药袋, 再装入小粒装药袋, 以调整发射药燃烧的速度,防止其过快爆燃导致炮膛受损。装发射药的袋子, 是用易于燃烧的丝绸制成的。有趣的是, 为了保持射程的稳定, 发射药要保存在恒温的地下室内, 靠电热器使地下室的温度保持在15摄氏度的恒温,这项工作专门由一名士兵来监视和调整,以保持地下室的恒温。 两个丝绸袋容纳有97.5千克的C/12火药,而发射药筒容纳了另外的107.5千克C/12火药,总计205千克,完全能保证炮弹的射程。

劳森伯格小组还设计了全长960毫米的H型21厘米口径炮弹,而这种炮弹也是超远程大炮的专属炮弹,无法与德军普通的21厘米火炮匹配。由于火炮射击时离谱的膛压和膛温,所以弹壳只能设计的足够厚实,这变相削弱了炸药的装量。此外,小组还计算出火炮射程每增加20%,装药量就不得不削减12.5%。最终出品的H型炮弹重达106千克,但装药量只有7.7千克,而当时德国陆军装备的Mrs.16型21厘米重型榴弹炮的装药量为11.61千克。不过劳森伯格在1916年秋季就明确表示超远程大炮的破坏力不足以炸毁堡垒目标,只适合用于战略威慑,所以7.7千克炸药用来杀人和制造恐慌是绰绰有余了。

1917年6月23日-24日,超远程大炮在阿尔滕瓦尔德靶场进行了首次试射,结果第一炮就打出了90公里的射程,这在当时确实是一个极了不起的成绩,但距离陆军统帅部的要求还有30公里的差距。可难绷的是,第二发和第三发炮弹的射程居然缩短了,到了第四发和第五发甚至只有2公里射程,只有第一发射程的四十五分之一!!

造成这种问题的原因其实很好解释,首先炮弹从线膛部分过渡到滑膛部分时,因为滑膛管没有膛线,所以密封性可想而知。不过更麻烦的问题还是出在发射药身上。前文提到,C/12型管状火药是双基火药,这种火药虽然给予了超远程大炮足够的发射力和弹道性能,但它在爆燃时会产生过于极端的温度和压力,分别是2000摄氏度和400兆帕!!!传统炮弹的铜制旋转带在如此极端的膛压和膛温下会被直接撕裂,导致炮弹无法正常飞行。

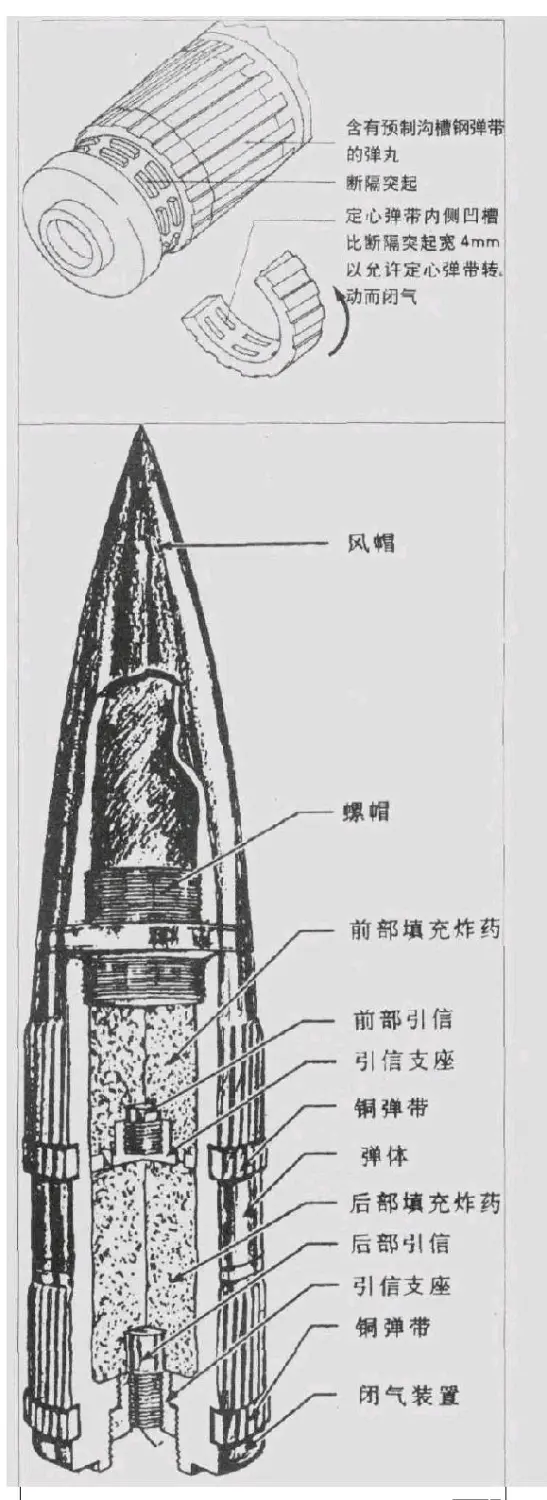

劳森伯格的解决方法是在炮弹外壳安了两个旋转带。其中铜弹带位于钢弹带之后,有预制沟槽,其直径随发射弹丸数而增加。铜弹带还为弹丸提供恒定的起始压力以便获得—致的弹道性能,以保证射击精度。但铜弹带不提供弹丸旋转运动所需的扭矩。这一扭矩由尺寸更大,强度更高,带预制膛线槽的钢弹带提供,膛线槽的扭曲度是35:1。然而当弹丸进入身管滑膛段时;膛壁摩擦力对弹丸产生反向扭矩。所以设计小组在开发铜弹带时考虑到了在这个反向扭矩作用下铜弹带能自由旋转一个阴线宽度,这样就能在滑膛段密封铜弹带上预制沟槽形成大间隙。即使现在,这项精巧的技术仍能使用。对超高初速火炮而言,弹丸在滑膛区运动时,旋转阻尼能减少弹丸带来的炮口扰动。

当然,这种设计的缺陷也相当大。由于炮弹自带额外的膛线槽,再加上205千克发射药爆燃时生成的极端温压,导致炮管的磨损也是相当极端,每发射一枚炮弹,其射程就会减少10米,炮管内部的腐蚀也会增加15毫米,当65发炮弹被发射出去后,炮管基本就该返厂维修了,所以首批65发炮弹都会刻上编号,发射时必须严格按照顺序,且每发炮弹都需要额外10千克的C/12火药保证射程。克虏伯公司会把返厂炮管扩膛到235毫米并制造同口径炮弹,但射程也随之下滑了25公里。不过克虏伯公司还制造了12个备用滑膛管和15个备用身管,劳森伯格称这些备件能维持一年的炮击。

1917年11月20日,在威廉二世和其他陆军统帅部高层的视察下,首门超远程大炮在位于东弗里兰斯群岛的阿尔滕瓦尔德靶场进行了公开测试。这场测试的结果相当的震撼,在海军炮手的操纵下,该炮以52度仰角向西打出了100公里的射程,奠定了一战射程之最的地位。不过100公里射程距离陆军的要求还是有差距,所以劳森伯格小组在12月开始对发射药当量和炮弹结构进行调整。1918年1月30日,该炮再次在阿尔滕瓦尔德靶场进行演示,结果大获成功,成功以52度仰角和1650米/秒的初速打出了128公里的射程,令在场所有军人都始料未及。据说这颗炮弹还不慎落入了当时是中立国的荷兰境内,引发了荷兰政府的外交抗议。

至此,劳森伯格小组的设计算是获得了军方的认可。为了取悦威廉二世,该炮被命名为“威廉皇帝炮”,而它很快就因为炮击巴黎获得了“巴黎大炮”这个史界留名的绰号。由于工艺复杂,量产工作由克虏伯公司和奥匈盟友的斯柯达兵工厂共同负责,原料则是9门35厘米45倍径舰炮,而克虏伯公司的员工此时依然抱着爱国热情参与生产,并称是在为“自己的孩子们”(指德国士兵)工作。到1918年3月,9门巴黎大炮全部制造完毕,其中两门因为法军的无意识炮击和炮闩损坏而无法使用,其余七门则具备战斗能力。