【知乎】“你见过哪些伪史粉闹出的笑话?”

原作者:白开水 链接: https://www.zhihu.com/answer/3147519863 青青野草之流经常在一些不相干的问题下复制粘贴牛皮癣小广告,经常还能骗个几百赞,因为实在太烦人,有人私信我怎么看,于是我捏着鼻子看他说了什么:

他有些地方(抄的)涉及中国古籍装帧是对的: 中国古代书籍的装帧有:卷轴装,旋风装,龙鳞装,经折装,蝴蝶装、包背装、线装。 宋代盛行的蝴蝶装每张书叶以中缝为界向内折,所有书叶的折口处粘在一张硬质的裹背纸上,中间有空白页每次都要翻两次,才能阅读下一页内容,蝴蝶装中缝的背口用浆糊粘连,不用线。 而包背装用乃将书页以版心中线为准,有字一面向外对折,书背的余幅处打孔,穿以纸捻固定,再用一整张纸包住书的前后,在书背处粘贴。包背装书叶之间主要靠纸捻连接,也不用线。

所以看到他说这个“包背装的《几何原本》”???

于是我去找了两本古籍的照片求证了一下(你们也可以自己看一下): 梵蒂冈图书馆的DigiVatLib 和博德利图书馆的MS. D'Orville 301 - Medieval Manuscripts (ox.ac.uk) 不出所料。纯粹是伪史壬胡说八道,指鹿为马了。

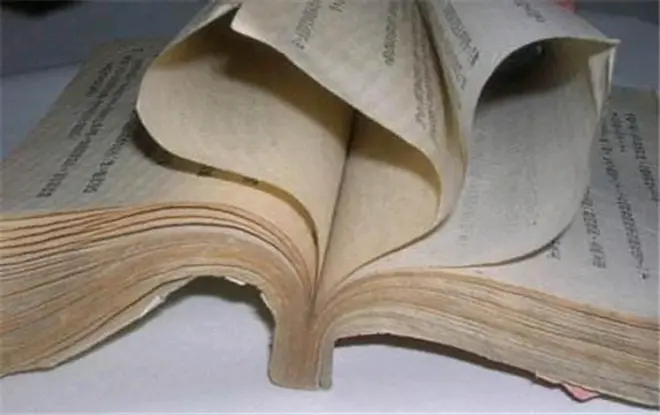

《几何原本》梵蒂冈手稿(Vat. graec.190)和博德利图书馆藏抄本(MS. D'Orville 301),不是蝴蝶装,也不是包背装,更不是线装。 首先第一点,我们看折页: 包背装的每一页书页向里折,里面一面是无字的

跟中国雕版印刷书只印一面完全不同,西方手抄本书页两面写字,没有空白页,你甚至可以透过皮纸看到纸背的字迹。 第二点,我们看穿订手法和材料: 包背装是一页页叠起来,而西方手抄本装订是多张羊皮纸叠在一起,再对折成一帖,然后数帖集中在一起,以折缝处作书背,用麻线反复穿订,类似今天“锁线订”,由2~4世纪的科普特装订发展而来。我们看这两部书的装订线:

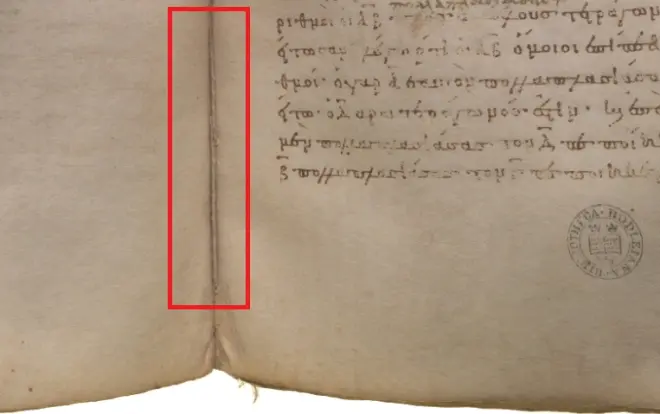

Vat. graec.190书页装订线

MS. D'Orville 301的装订线 我们再来对比一下。中国“包背装”是用纸捻穿订,选用韧性好的绵纸搓捻而成,其缺点是翻多容易烂。凡是没有用纸捻用线的都不是“包背装”。西方古抄本没有一个用“纸捻”。

让我发笑的是你都说了一通包背装用的是纸捻和浆糊不用线了,为啥还能信誓旦旦一口咬定《几何原本》古抄本是“包背装”?这就是睁眼说瞎话的最好例子吧。

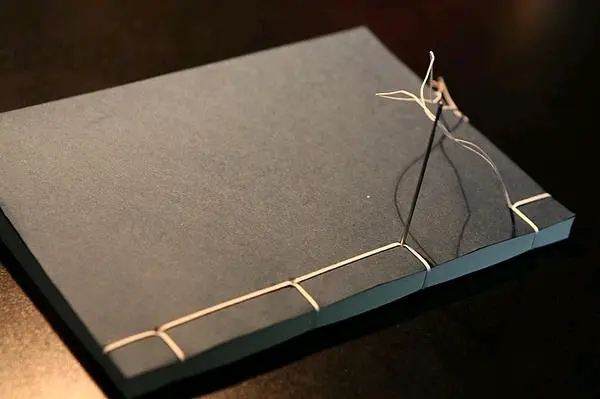

最后也许有人说不是包背装,那不就是线装吗? 答曰:不是。这种装帧和线装有点像,都是用线穿订,其区别是——线装书的装订线是露在封皮外面的缠绕书背,翻开书里面基本看不见线。欧洲中世纪的装帧翻开书,书帖折缝处能看见缠绕的装订线

线装外部的线

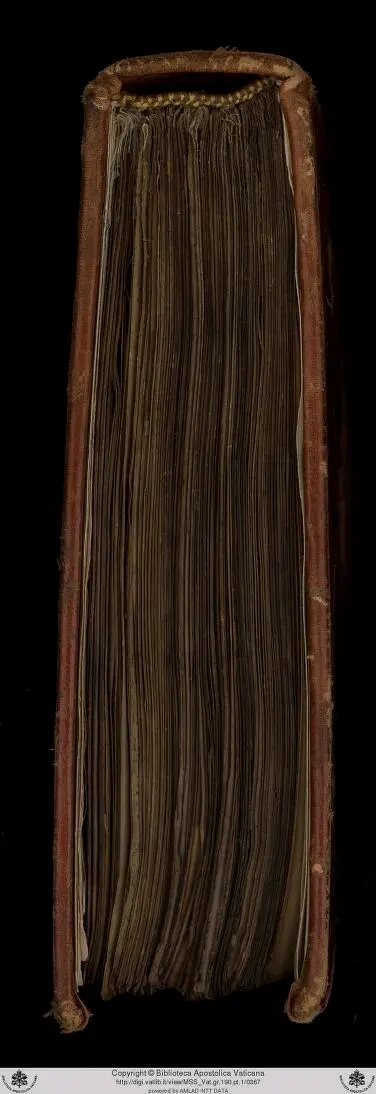

线装里面看不见装订线 梵蒂冈古抄本内页的装订线:

另外,抄本都有“堵头布”,这种装帧手法是欧洲很常见的书籍保护做法,在古代中国根本不存在。

青青野草之流伪史壬把梵蒂冈抄本指为“包背装”,既不懂包背装也不懂西方古抄本搞出的笑话。 西方的书籍装帧源远流长,流派丰富,"册子本"这种形式和装订远远早于中国,并且发展出了繁复的装帧方式。从埃及2-3世纪的“科普特装订”向地中海以东发展拜占庭、伊斯兰、亚美尼亚装订,向西发展为洛加林、罗马式、哥特式装订。伪史壬说出:“中国是书籍装帧的源头”是有多井底之蛙。

另外必须说明,根据Federici 和 Houlis对梵蒂冈图书馆收藏的拜占庭装订本进行的一项调查显示,在梵蒂冈4700 份希腊手稿中,只有 94 份(换言之,不超过 2%)保留了其原始装帧,其日期不早于11至17世纪。所以这份10世纪的Vat. graec.190抄本的装帧已非中世纪拜占庭原始装帧。 目前存世的9世纪拜占庭抄本没有一件保留了原始装帧,全被后世藏书家重新装订过了。公元888年的博德利图书馆的MS. D'Orville 301也非拜占庭原始装帧,是18世纪做的装帧。所以伪史壬以它们的装帧来判断抄本年代是缘木求鱼。