跑电影 || FIRST TIME IN FIRST XINING

5月以来,似乎没有怎么看过电影了,那些雄心勃勃的观影计划和补片列表都渐行渐远,仿佛我将要从迷影生涯中“毕业”似的,这篇迟到了半个多月的观影总结也是一种旁证吧。我就像即将走下船舷面对无边生活的1900,只不过我身后尚没有供我栖身的巨船。

就在我沉浸在这种阳痿情绪之中的时候,一起做视频的伙伴向我发来了邀请,问我愿不愿意一同前往西宁去赶FIRST电影展,而且可以试着申请当“媒体嘉宾”,我喜不自胜。一来一直很想去西宁FIRST青年电影展一探究竟,之前就刷到过电影节志愿者的面试视频,觉得那里是充满着青春气息和迷影氛围的地方(虽然后来得知志愿者待遇不是很好);二来在整理申请材料的时候,看着自己写过的东西内心也稍有慰藉,仿佛数年来一直在为这件事做准备一样,像是在为自己的迷影生涯甚至是为自己的人生做一个阶段性总结(真是单薄的人生呢)。

怀着这样的心情,我来到了西宁,虽然我是以媒体嘉宾的身份参与到这次影展来,实际上我内心还是把自己当做一名看电影写影评的普通观众来看,我不关心明星与红毯,我更关心电影与映后谈,我希望结识更好的电影与更好的创作者。在媒体欢迎酒会的邀请问卷上写着这样的问题:“对您来说,成为媒体人最重要的一件事是?”我的回答是“坚持热爱,传播所爱”。

目前我对酒会这样的social场合没有太多兴趣和需要,所以这篇文章更多是一篇看电影的流水账,愿意看下去的大家,希望能不浪费您的时间。

开幕影片

托朋友的福,我拿到了一张开幕影片的邀请函,影片预计在下午两点开映。一点多,在青海紫外线格外猛烈的日照之下,青海大剧院外已经排起了长队。在我的周围出没着很多知名影评人(媒体人),我感到有些局促,仿佛误入了影评界的Final Club。

一点五十五分,总算放人进场,开幕影片所在的青海大剧院音乐厅座位窄而紧,矗立在舞台上的银幕留出了半圆形的空间,有两个挂在墙壁上的大音响,看上去比起放电影更适合发布活动。大家坐定之后,没有立刻开映,而是由FIRST影展的CEO李子为女士上台来向大家致辞和互动,现场氛围很轻松,像是在看脱口秀,后来又请影展创始人宋文先生说了几句,最后李女士向大家说明情况:本该由刘健导演肉身带过来的影片最新版DCP,因天气原因和导演一同滞留在了杭州,等接收到拷贝时已是开幕前夕,放映组通宵加班忙活了一整宿,李女士向放映组问道:“可以了吗?”——“没问题!”——现场掌声雷动。又放了一段预录的刘健导演访谈视频,为之后影片的闷感打下了基调。两点四十,影片总算开幕。

放到3分钟左右,影片第一次出现人声的地方,出问题了:人物对话没有声音,字幕却正常在走,这应该不是什么艺术处理,应该就是人声音轨整个掉了,果然那俩大音响不靠谱。现场好像还听到了放映组内部的对话,尽管朋友已经告诉过我FIRST出现什么情况都有可能,这样亲临热麦现场还是让我很震撼。好在放映组还有之前非最新版的拷贝,影片总算还是能看的。

由于我对刘健导演的作品比较熟悉,所以全程还能保持相当程度的专注。我是把它当纪录片在看,因为刘健导演没有风格,他的形式只是形势所迫,他不知道这种形式能导向什么,所以他没有风格,他的形式与他的内容关系不大,因此看这个片子大概只能冲着题材与内容。不过影片对90年代艺术学院大学生的刻画、包括对时代的侧写——不仅有画报,还有各式各样的“声景”(科长的绝活)——都还是相当真实可感,感觉上院线之后能招揽一众北京大哥去电影院忆往昔峥嵘岁月。看的时候一度想到了娄烨的那部,当然容量和深度是没法比的,不过了解艺术生的思路与困境,尤其是那个年代的人,还是挺值得去看一下的。另外有几处剪辑思路挺惊艳的,想到了今 敏。最大的观影乐趣大概是猜是谁在配音吧。影片结尾部分的bgm是崔健的《快让我在这雪地上撒点儿野》,眯醒了的观众们一起随着音乐节拍抖腿晃脑袋,气氛还是很嗨的,大家对着配音的staff列表一通鼓掌。

影片结束后,本该有刘健导演亲临现场和大家互动,最后只能云端相会,然而现场的大屏幕连线显然没有经过太多调试,经历了一段时间的混乱,刘健导演留下了一句感谢的话语就下线了。主持人请到了影片的制片人杨城先生来聊几句,杨先生温文尔雅,谈了谈他对这部电影的理解,然后表达了对柏林电影节后豆瓣网友们对影片的一些苛责,听得出来他的内心十分敏感。但作为国内最“青春”的电影展,观众们的逆反心理是不太可逆的,所以影片的评分在此之后也没有太多起色。

为了充实映后的思想容量,主持人cue到了现场观影的戴锦华老师,显然戴老师有点没太准备,不过她依旧有着倚马万言的思维能力,很好地完成了任务。我们也终于得以走出音乐厅,并暗自下决心非必要不再来音乐厅看了……

媒体场放映

媒体嘉宾看电影不用花钱,每天在专门的媒体场安排满了放映,两部之间休息15分钟,没有映前和映后,比影片正式在展映单元上露面还要早很多,是专门为媒体宣发准备的——真的有在电影院里看到打开电脑最低亮度边看边写的选手,让没有什么任务无所事事的我有些羞愧。FIRST影展展如其名,大多数影片都是青年导演的处女作,所以没有太多的可参考信息,大家来影院看都是开盲盒,看来除了策展人,观众也得要有选片的眼光。

王一川 《漫漫长日》

第一天的第一部是来自王子川导演的儿童喜剧,讲述了世纪初(推定)一名三年级小学生朱同的普通上学日,其间充满了孩子奇思妙想的具象化。近年来在饶晓志的带动下,有不少戏剧导演开始“触电”,王子川显然也是其中之一:这“三一律”的架构一看就是戏剧导演的作品。戏剧的假定性和电影的假定性还是不一样的,所以影片总是存在一种影像对想法的“翻译腔”;不过好在是将孩童视角贯彻到底,所以还是能很俏皮地自洽。整体完成得很成熟,对小演员们的调教也很到位,对孩子的思维方式琢磨得很细腻,让人卸下包袱地回到童年的一天,实在是很有趣的体验。最终呈现出的是一篇“难忘的一天”小散文?看到最后孩子天真的笑脸,肯定是不愿苛责的,但还是希望能讲得更多些,毕竟“小学生日记”不算一种文体,对着“小学生日记”发散思维也不能称作评论。影片是拿到了龙标的,应该不久后就会择期上映,票房可能不温不火,但对于青年导演而言已是好成绩。

陈小雨 《乘船而去》

其实媒体场的第一部比开幕影片还要早,我接下来的一整个下午都被开幕影片占据,只约到了晚上的这部《乘船而去》。影片在上影节就已亮过相,是为数不多由可参考信息的影片,口碑还算不错,看海报有《春江水暖》的既视感,没记错的话,导演与顾晓刚是老相识。开场外婆在老家自得其乐地收拾东西准备饭菜等待孩子回来,兴许导演是想拍出《饮食男女》开场戏的感觉的,没想到越看还真的越有台湾新浪潮的气息在。用老人弥留之际的时光,串联起一个被现代社会分隔开的大家庭,包办的、重组的、滞后的、独立的一众亲人都来走过场,既讲亲情的纽带,也讲宗族的牵绊,甚至还延伸到了封建历史残余(童养媳),可以见出导演的野心了。整体拍得相当成熟,尤其人物的台词和表演状态都很自然准确,对水乡水韵的把握也不流于表面,当然还是有词不达意或者慌不择言的情况,但我们真的很缺少如此扎根的传统家庭观念描摹。这部影片让我想起我的父母与祖父母,我的家庭和大家庭,我被养育的和被教导的,最近我也有了一个弥留之际的老人,所以几度垂泪,仿佛看见了未来的自己,和千百年来的子欲养而亲不待。

李阔 单丹丹 《银河写手》

第二天一早的媒体场是这部《银河写手》,看简介是一部讲电影编剧的故事,那甭问肯定是要“爆”的,尤其是在FIRST这样的场合。于是我收拾起了许久未曾有过的迷影热情,准备与现场的观众们前仰后合、击节赞叹,只可惜影片最后的质量对我而言离差强人意都还有距离。上来就给了我一个很奇怪的引子:一百年后,人们在寻找埋在地下的最后一本完全由人类撰写的剧本——我以为这会是荒诞现实的科幻题材,结果这只是为了影片尾声呼应,告诉大家AI是取代不了人类编剧的、剧本就是要不完美才有人味儿,且不说整个教谕过于浅俗,以这样的方式去解“银河写手”这个题目,也让观众心里有些落差。

影片的主体部分是讲两个初出茅庐的青年编剧,拿着自己写好的剧本去创投的过程,显然,这是FIRST影展观众最喜欢的题材。刚开场给我《买凶拍人》的既视感,但后面观感就越来越掉,明显是想法大于执行的片子。从“影视行业底层”的编剧视角出发去透视这个行业,编剧身份也给了剧作很多的“游戏时间”,还是很能娱乐观众的,尤其是中间有一段对5分钟说电影的戏仿,这一段现场掌声和笑声都没断过。但是编剧视角也对剧本本身提出了要求,很多缺陷是不能容忍的:女性角色的刻画十分失败,基本上都是“没有理想”的工具人,另外就是男主角的自我发泄段落太折磨人,以及对真爱的刻画就是一夜情,说实话很掉价。另外,作为一个讲编剧的片子,提到《黑暗骑士》却只字不提乔纳森·诺兰,侧面反映了导演的迷影程度吧。

影片放映结束后,没想到我是第一个离场的(着急去见女友),出门迎面走来一个黑衣男子,和我打招呼说:“你好……我是导演。”指了指自己,我一时间想不出话讲,只好边小声回话你好你好,一边逃离现场。后续出来的观众们见到导演在这里都很兴奋,一下子就围拢了,要是我也很喜欢这部片子的话,或许就不会这么尴尬了吧……导演穿的体恤背上印着微信二维码,扫了之后思来想去还是没有申请加好友。

后来听参加了市场见面会的朋友们说,这部片子主创的目的很明确,就是来拉投资的,或许他们和片子里说的一样,真的把编剧当“服务行业”了吧。虽然这是理所应当,但听到这些还是觉得心里有些堵得慌。影片开头的制片公司名称就是“银河写手”,看来是为了拍片子专门注册的公司,相当于是说一锤子买卖了,从现场的观众反响来看这个“FIRST爆款”一炮而红的几率还是蛮高的,片子里还提到了闫非、彭大魔,后来了解到这对夫妻编导搭档是从开心麻花出来的,似乎卖座率又上升了一些呢。

秦潇越 《巢》

说实话,FIRST影展中的纪录片总体而言比剧情片更加吸引我,时间原因最后只约到了这一部,结果就是这一部影片拿下了主竞赛最佳纪录长片。本来以为是一部讲述“空巢老人”之类的家庭记录,没想到关注的是上海的一名考古专业的待业青年小房,他十分具体特殊的人生困境,映射着国内社会的一些。影片切口虽小,触及到的问题却很多:毕业即失业、宗教信仰、家庭困境,一家三口对政府的态度都不一样,却都反映了国民的常态。总之,这是一部聚焦“不稳定无产阶级”(prechariat)的作品,高学历却谋不到自己出路、看不到自己未来的年轻人越来越多,信天主反而真的成为得救的唯一道路,对于这样的人而言,得到关注是最大的奢望。几年来,导演的介入方式与心态也在不断发生变化,她从尽量客观变得想要主动帮助被摄对象,但最后当她选择离开的时候,小房依旧是没有出路的。小房的好友杨光说:如果这部影片拍出来却没人看(到),那是这个社会的悲哀——导演因为没能帮到小房而伤感,其实更应该思考这个问题的是国家与社会。和小房一样的人,生活在航拍镜头中的上海,还在走投无路着。

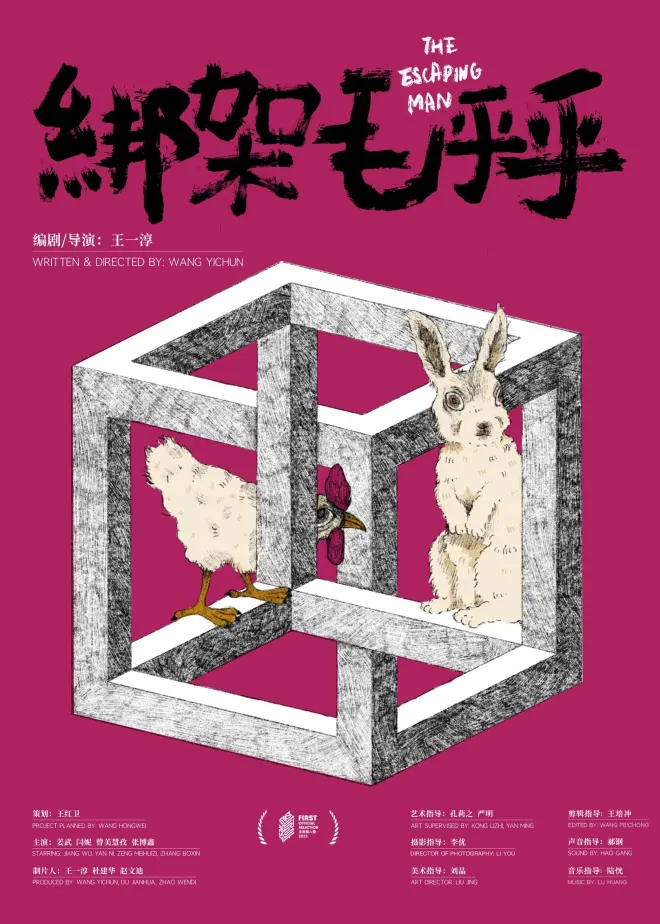

王一淳 《绑架毛乎乎》

选择看什么的时候,找熟悉的面孔就变得很重要,《绑架毛乎乎》是为数不多我能认得演员的片子,姜武、闫妮还有曾美慧孜,阵容着实不俗。导演王一淳也是FIRST影展出来的(第9届),这次是她时隔多年后的作品,看上去是挺有野心的,然而正片却是令人遗憾。核心故事线编得没毛病,能看出早期科恩兄弟绑票片的感觉:各种节外生枝与滚雪球,自以为做计划掌控命运的人总是会被命运戏弄,拍成一部好看的黑色犯罪喜剧完全不成问题。就是不知道导演哪里心血来潮,硬要加上一个毫无深度可言的儿童视角和斯德哥尔摩桥段,非要批判一下中产家庭和教育内卷(现在发现闫妮在《学爸》里又演了个鸡妈),绑匪和孩子很多温情时刻实在有点离谱得没边儿——姜武究竟是什么动机才会想被保安抓住,又究竟是怎样在被知道真实身份之后还能放出来的,真是令人费解——后半段剧力完全泄劲,以至于结尾让人一脸问号:什么样的魔术表演会让观众来试铁笼逃生这种项目,太多桥段都是这样想当然,搅乱了故事内生的气质与主题,令人颇为遗憾。 另外口型对不上的地方很多,估计是改了又改,熬出头来放映实属不易,可惜依旧不太成型,导演的下一部作品估计是等不到了。

秦天 《但愿人长久》

终于来了,这是我在媒体场开盲盒看得最值的一部,遇到一部真正欣赏的影片才会觉得作为“媒体嘉宾”有意义。一开始的“两生花”转换环节来的有些突兀,让我一下子没有跟上,不过之后成熟而细腻的影像质感就慢慢将我吸引了。秦天导演用三个小时的生活流影像,将成都这个城市的气韵描摹穷尽(作为川渝人很是欣慰),作为处女作已是殊为不易。全片写下了一个饱满的女性故事,塑造了一群生动的女性形象,整体的故事保留了现实生活的质感,因果关系的完整性度被刻意降低了,不少线索没有交代清(小爱后来怎么样了,小芒来之前发生过什么等),却也由此产生了近似《让娜·迪尔曼》的“悬疑效果”,母亲康桂珍的出现则让叙事的时空容量骤然增大,也将女性境遇镶嵌到了更大的社会议题之中(城市化进程与家庭),更彰显出从女性视角切入的价值。尽管有不少女性空间呈现流于俗套,用古诗+蒙太奇分章节的方式也有些别扭,但却是很能打动人、能让人愿意进入的作品,是一部你愿意和你的母亲甚至祖母分享的作品。

影片看完之后真是难掩激动的心情,想把个人好好说道说道,同行的伙伴们也都很喜欢这部片子,早早将心中的FIRST最佳颁给了它。结果翻媒体手册才发现:竟然不是女导演,真是让人既诧异又惊喜。于是我们怀着激动的心情约来了导演做访谈,我问了导演他是否有女性意识觉醒的时刻,他却说自己所在的环境里大家对女性都很尊重和体谅,因此也塑造了他的女性观念,他是把成都当做一名女性来拍的。感觉有关四川(成都)的地域刻板印象又加深了呢。《但愿人长久》最终拿下了最佳剧情长片,在我们看来是这次FIRST影展做得最让人满意的一件事吧。

南鑫 《去马厂》

在给自己排片单的时候,《去马厂》的这个片子就莫名地吸引我,不知是不是它的这种乡镇气息还是近似于魔幻现实主义的神秘莫测,我点进豆瓣看了看导演南鑫的履历,发现他有过口碑不错的《钓鱼》,还被称作“灵宝洪常秀”——参加多了影展之后就会发现,洪常秀的出场率是真的高,因为像他那样拍片是最省力气的。虽然心里对这个提法很不以为然,但身体还是很诚实地去了影院看这部片子,没想到趟了个大雷。最后看到的也就是几处冷幽默、两个情节悬念和一个十分烂俗的段子,马厂的意象也没搞明白。硬要说演员摄影机调度设计肯定是有的,但也十分出于本能:重要的戏就缩景别,不重要的人就挤出画,也不能叫有灵气吧。回来翻手册看到导演阐述扯到县城女性,实在是很不解,因为观看途中我没有产生任何这方面的想法——要是导演一直装傻充愣打哈哈,这片也还算有趣,但他大声疾呼女性主义就实在有些不知所谓了:完全缺乏女性视角,尽在表现中年男性的油腻和得意,这不叫呈现女性困境,这个片子给不了观众“反讽”的感觉,因为在呈现这个困境时我们看到了导演自鸣得意的神情。

后来还看到导演在朋友圈和差评对线的截图,挺迷惑的,据说展映的映后环节更加迷惑,可惜/所幸我不在现场,然而最迷惑的还是FIRST将“一种立场”颁给了这部片子,实在令人费解:其他的影片是没有立场吗?

苏七七 《长谈》

实不相瞒,看到著名影评人(文化名人)拍的电影,我就是抱着一种审判的态度去看的。在此之前我从来不知道苏七七老师其人,看到展映单元的场次已被约满,就让我更想一探究竟。观看途中知识分子亘古以来的不遇与难酬确实让我心有戚戚,餐桌上的争吵戏演和拍都很老道。可是越往后看,越觉得这是一个拉高知朋友圈一起过把瘾的玩票之作,尤其是听到准备在海外买房子的时候,真想大喊您这点儿抑郁实在太象牙塔太脱产了。苏七七老师点明了自己70年代知识分子的身份,同时也点明了她不是“影生代”,她还会用文学和戏剧的观点去理解电影,缺乏影像本体思维是很致命的。我心目中好的知识分子电影,要么像伍迪·艾伦一样自嘲,要么像哈内克一样冷酷,要么就像王朔一样有趣,总之宗旨就是别把自己太当回事儿,不然您这片子没必要拍出来,拍出来观众也没必要看——不过看到片尾的配乐是导演的儿子,看来这片子还是有拍的必要的。

展映单元

在FIRST影展看片都需要凭证入场,看展映单元的观众需要购买“观影证”(单日180¥,全程1080¥),然后预约想看的影片场次凭证入场,但绝大多数影片最后到场人数是未满的,所以只要你有证就可以在预约观众检票完毕之后排队入场,基本上都是可以排到的。给女友买了观影证,她选择了看柏林和主竞赛的短片展,参加了不少映后(短片展导演多),后来媒体场看差不多的我也跟她一起来展映单元,果然还是有映后的场次看着过瘾呀。

万玛才旦 《静静的嘛呢石》

依稀记得五月初看到万玛才旦导演去世的消息,实在是难以置信,也十分后悔没有早点认识到万玛才旦导演其人其片,如今得以在西宁藏地看到他的长篇处女作,真是弥足珍贵的体验。这是FIRST影展的露天放映,坐在场地外围下沉广场阶梯上的观众也有很多,我们就是其中之一,还有许多当地的居民驻足围观,把我的影像初记忆又带回到我的眼前。映前环节再次请到了戴锦华老师来导览,感觉FIRST有些太依赖戴老师了……也真是佩服戴老师的精力。

第一印象是:影片是藏英双语的,中文字幕是过审后加的,所以它是先民族(之于世界)再中国的,此时尚不具备藏地与国家之间的张力,而是更加纯净的记录地域与时代。尽管影片有着各种各样的既视感(小津的平行正反打,阿巴斯的静候,侯孝贤的一镜一景),但是智美更登的社戏、转经筒与旌幡、寺院与学校,这些土生土长的风光与文化在无动机不切镜的影像风格中兀自矗立,而小喇嘛想让自己和师父看唐僧喇嘛取经故事的质朴愿望,既虔敬又可爱,令人鼻酸。终于,这个没有“电视”对应词汇的民族遭遇了现代性,这个因果轮回总是应验的地域遭遇了无常,而戴着孙悟空面具的小喇嘛,将面临新时代真经路上的九九八十一难。嘛呢石不再被刻写,它只有静静地守望。

影片结束后,地上的大家为天上的万玛才旦导演亮起了一片星空。

米家山 《顽主》

学校旁边开了一家做放映的中古店,店主好像是经常骑摩托车过来唠唠闲嗑的北京大哥,有一天店里将要放《顽主》,贴了海报出来,女友邀我同去,可惜我诸事未成,没能成行。想不到在FIRST又能见到它,自然不能放过。现场来了影展的荣誉主席谢飞导演,米家山导演也来到了现场!他有一圈黑色的浓须,穿着一身导演马甲,就跟印象中的第五代导演一个样,真看不出他有70岁了。米家山导演和我们透露了一些影片创作的秘辛:《顽主》最初立项在场内审批时在国营计划经济、胶片定额配给的时代,米家山导演为了《顽主》签订了第一份导演承包责任制合同,如果影片没有完成拍摄成本的1.5倍收益,那就要停工停薪两年。后来影片成本花了80万,卖了113万,还差7万,米家山就被停工停薪两年。后来,影片在各大电影节上争得了荣誉,经厂里研究决定,还是将那两年的工资补发给了米家山导演。《顽主》是国营电影制片厂市场经济转型的前哨。

重看一遍《顽主》,依旧觉得迷人,它奠定了我对北京人的基础印象,也让我觉得人还是要有点痞劲儿,才能活得通透一点。现在再难找到让人这样喜欢,喜欢到想把台词背下来的国产电影了,主要是再难出一个像王朔这样有趣的人了吧。

曹冼 《试镜》

在展映单元补上了媒体场没有看成的这部“惊人首作”,来自青年演员曹冼自编自导自演的一部讲述青年演员现状与心理困境的作品。有趣的是,影片一开始陈梦和经纪人搭戏,经纪人表演痕迹全在脸上;后来陈梦跟导演搭戏,陈梦的演技又相形见绌,这种演员的相互揭短也是应题。全片以室内对话戏为主,很考验导演的调度技巧,正反打景别的控制、人物关系的显隐都肉眼可见地在设计,可见导演还是蛮有想法的,只是这种想法还是太直露了,这就容易造成观众领略导演意图之后那些台词沦落到琐碎散漫的境地。同样直露的想法还有三层“塔楼”的空间与叙事照应关系,隐喻权力关系是再明显不过的了,我还以为会有将“记忆”放在第一层作为创作基底之类的电影理念思考,后来在映后谈中被证明没有。看来这灵气还得再沉淀沉淀。

这次的映后环节让人有些失望,曹冼导演在阐述自己的创作意图的时候还说“不想被说是和某个韩国导演很像”,当然大家都看出来了这部影片很像洪常秀的《塔楼上》(果然FIRST影展的含洪量很高),曹冼导演显然是想摆脱这种“影响焦虑”的,但她对空间意象的理解显然是不如那个韩国导演的。之后Q&A环节请了很多业界知名人士(虽然我不是很知道),我都没有看到他们举手,他们站起身来评价更多是像为这个片子和导演保驾护航,希望她能在这条道路上走得更远,祝福是诚挚的,但这不是我想在映后听到的。像是步入了一个发布会现场,话语权和话筒一样是被人指定的,而不是传递的。

尹力 《我的九月》

展映单元的最后一部片子,也是我的闭幕影片,没想到这次FIRST之旅的第一部和最后一部都是儿童片。虽然都讲的是溜边男孩时来运转终于修成正果的故事(诶,是有参考过吗?),但这部片子里那种扎实的生活质感实在是难以逾越,可能和那个年代国营制片体制有关,想了解一代北京人的大杂院童年生活,看这一部片子就够了。看的时候几度垂泪,不是因为孩子终于各得其所,而是被童年时那种无论是烦恼还是释怀都无比简单的纯真所打动,好的儿童片就得是让人想回到童年啊。 亚运会前夕真是民族精神昂扬的时刻,换句话说也是父辈见证子一代奋斗的时刻,所以王朔《我是你爸爸》也是写在这个时候的,可备研究。影片结束后有展映组的志愿者们向大家表示感谢,大家也向他们表示了敬意。

本来想再待久一点看一看闭幕影片:忻钰坤导演的《热搜》,但因为行程安排不得不离开。后来听看过的朋友说,很糟糕,一时间不知是该庆幸还是该遗憾。

这次来西宁,功课还是做得少,任务也没有多少,所以我像是一个闲散人员,做着闲散的观影和观光,就像这篇文章一样。我不知道我下一篇很有心力的文章在何时才能出现,我感到一种无意义的焦虑在向我袭来。

但就当我写到这里的时候,我的女友发来了她剪辑的西宁行小视频,我看得很开心。回想我文中写的种种时刻,我还是由衷的欣慰,仿佛找到了一种切实的归属感,仿佛我应该属于电影院的座椅,仿佛有很多人知晓我所坚持的事情的意义,只有在那里,我才能体验到这些仿佛。我还是希望我能和我志同道合的伙伴们,一起去结识更多更好的电影和电影人,或许只有这样,我才能重新获得面对“上帝的键盘”的勇气。