帝国时代 2:成就背后的故事 - 罗马归来DLC part 3

好的,还是将罗马归来 DLC 的战役成就补完吧!因为我不太适应帝国时代1的科技树,所以我虽购买了罗马归来DLC,但是还没有玩DLC战役。本次成就解读可能存在不够深入的地方,请各位读者见谅,望大家对我所写的内容进行补充说明。

萨尔贡

抱歉,萨尔贡战役的成就没啥特别有趣的地方。我对萨尔贡的故事也不是特别感冒。我很难想象公元前2300年时的战争会和公元后的罗马帝国时代一样精彩。公元前2000年,中国才进入夏朝。新石器时代的最晚结束时间也在公元前2000年。当然,我也不应该做一个“用铜的纯度评价司母戊鼎价值”的愚蠢之人。只是,我本就不喜欢帝国1兵种与科技树,对如萨尔贡这样处于原始社会时代的统治者也提不起兴趣。

The god of war

实际上,萨尔贡并没有被任何史书、文明、或宗教视为“战神”。他的特殊之处不在于武功,而是政治地位。萨尔贡是第一位史书记载的帝国统治者,是历史上第一个被视为帝王的人。

那么,什么才是帝国?根据wiki,帝国是多个独立的地理单元以及民族的集合体,并由一个地位超然的统治者或寡头政治团体领导。与之相对的是联邦体制,联邦是多个自治地理单元与民族自愿组成统一的国家。帝国的形成一般涉及一系列政府行动。帝国统治下,不同民族往往会被区别对待,拥有不同的权力,并被不同的法律约束。殖民行为与鼓励主体民族殖民的政策常伴随着帝国征服的过程。

正如战役所述,萨尔贡通过武力与政治手段联合了古代美索不达米亚地区的大小城邦,建立由他作为唯一统治者的政治集合体 —— 即阿卡德帝国。阿卡德帝国建立了中央集权的行政机构,统一了货币与法律体系,并持续向帝国边疆外施加武力影响。然而,君以此兴,必以此亡。形成并维持帝国的力量来自于压倒性的军事力量,随着具有高超指挥能力的统治者逝去,帝国将走向不可避免的解体与灭亡,阿卡德帝国也是如此。萨尔贡死后,帝国逐渐衰落并在100年后的公元前22世纪灭亡。

扯远了,萨尔贡并非“战神”,但作为第一位帝王,过硬的军事能力是他建立帝国的必要条件。因此,以“战神”为萨尔贡战役的成就名也是合适的。

Not Cutting Corners

Cut corners 是英文俚语,指代为了省钱省事而在完成任务时故意忽略规定的步骤与执行细节,并导致任务成果质量降低。短语含义和偷工减料类似。短语的字面意思和真实意思联系还挺紧密的。Cut corners 的字面意思是剪掉一角 —— 剪掉一角就是为了不严格按照原来的路径继续前进,而通过打马虎眼把这一个角落糊弄过去了。因此,它表示着偷工减料的意思。

结合游戏内容,成就要求玩家不仅完成主要任务“杀掉放逐主角的国王乌尔·扎巴巴”,还要完成本关两个次要任务 —— 征服锡帕和博尔西帕。也就是说,我们不能偷工减料,要把每个任务都达成。嗯....挺贴切的。

下图展示了阿卡德帝国的大概疆域,以及疆域内重要城邦的大概位置。图上可以看到 Sippar,但没有 Borsippa。1883年,大英博物馆从 Sippar 太阳神庙的遗址中“收藏”了一件名为“Shar-Gani-sharri权杖头”的文物。当时,人们以为 Shar-Gani 就是游戏的主角萨尔贡。1910年代,人们才意识到 Shar-Gani 是萨尔贡的曾孙。

Expedited Delivery

Expedited Delivery 常见意思是“加急快递”。它是物流或快递企业提供的一种服务选项,即收取额外费用缩短送达时间。哪个企业最先提出这种服务已不可考。

Ur Out of Here

成就包含谐音梗。Ur 在游戏中表示乌尔,它的读音又与 you are 相近。历史上,萨尔贡通过战争征服了乌尔,并摧毁了乌尔的城墙。摧毁城墙是萨尔贡征服敌对城邦后的常见做法。失去城墙,城邦的防御能力大大降低,只能臣服于征服者。

前文展示的阿卡德帝国疆域图中标注了 Ur 城邦的位置,它靠近波斯湾,在帝国的边疆处。帝国对此处的统治力自然没有两河流域上游的帝国核心区域那么强。萨尔贡通过摧毁城墙的方式来保证帝国边疆的平安,是非常自然(也非常冷血)的选择。

皮洛士

back to square one

成就名在单词 square 上玩了一个双关。Back to square one 是英文俗语,意思是遭遇失败后回到原点、从头再来。square 也可以指代帮助亚历山大大帝横扫欧亚大陆的大名鼎鼎的马其顿方阵。成就名的中文直译是“回到第一方阵”。作为古希腊的伯罗奔尼撒国王、伊皮鲁斯王朝的创始人,皮洛士以其雄心勃勃的军事行动和战术布置上的才能而闻名,他一生几乎都在战争中度过,甚至可以说是穷兵黩武。在意大利南部,他为世间留下著名的“皮洛士式胜利”的典故。

公元前281年,南意大利的希腊城邦塔兰托因遭受罗马侵犯,尝试向外界求援。皮洛士响应号召,自公元前280年开始跨海西征,在意大利南部开展一系列军事冒险。在这段西征之旅中,他与与未来地中海的两支重要力量(罗马与迦太基)都有交手。在早期与罗马的战斗中,他军队的伤亡人数总能小于罗马执政官的军队。然而,跨海作战的皮洛士补充军队的难度远大于罗马。在公元前279年入侵阿普利亚的行动中,他在阿斯库路姆战役以3500伤亡消灭6000罗马军队。当战后部下们向他表示祝贺时,他却忧伤地说:“再来这样一次胜利,我自己也完了。”这就是“皮洛士式胜利”的由来。

皮洛士的判断是正确的。在南意大利,皮洛士在战场上的胜利未能止住罗马扩张的步伐。在西西里岛的军事行动中,他再次发挥高超的军事才能,让港口要塞利利俾(Lilybaeum)以外的所有城市都臣服于自己。然而,这样的军事优势也未能让迦太基人答应他所提出的“退出西西里岛”的要求。无论迦太基还是罗马,他们看出了皮洛士劳师远征的致命弱点,知道他的军事胜利是不可持续的。更可惜的是,皮洛士的外交手段并不如他的军事手段那样优秀。意大利与西西里岛上的希腊城邦都难以忍受他的独断专行,他没法在本地获得有效补给。公元前275年,贝内文托战役为皮洛士在意大利的旅程画上终点。这一仗,重整旗鼓的罗马人打败皮洛士的军队,让他被迫吐出所有战果并灰溜溜离开意大利,只留下少量军队帮助防守希腊城市。

在意大利颗粒无收,皮洛士急需发起另一场战争来充实自己的钱包。公元前272年,他答应某位斯巴达王族的请求,用自己的军队帮助他夺取王位,并借机为自己夺取伯罗奔尼撒。然而,斯巴达的坚决抵抗出乎他的意料,他转而进攻正在发生内部纠纷的阿尔戈斯。在巷战过程中,某位老妇人在屋顶用一块砖砸晕了皮洛士,一位阿尔戈斯的士兵割下了他的头颅(杀他之前甚至没有意识到这就是敌军统帅)。

虽然皮洛士没有能像亚历山大大帝那样建立伟大的帝国,但他仍旧是罗马共和国称霸意大利半岛的最强大对手之一。他也并非没有远见的武夫,在撤离意大利前还成功预言了迦太基与罗马之间长久冲突(布匿战争)的爆发。根据阿庇安在《罗马史》中的记载,迦太基名将汉尼拔煮酒论英雄时,认为全天下将领中,亚历山大排第一,皮洛士则是第二。罗马哲学家西塞罗也在著作中对皮洛士多加褒奖。

回顾皮洛士兵戈不止的一生,战场上的意外死亡也许是他最合理、最合适的命运终点。当肉身死于阿尔戈斯的某个狭窄小道后,他的灵魂也许能回到由他手下阵亡士兵组成的亡魂军阵中,在另一个世界继续着永不停歇的战斗 —— 回到军队的第一方阵,back to square one。不过,方阵是亚历山大大帝军队的特点。皮洛士的军队由步兵、骑兵和象兵组成,并没有采纳方阵为主要作战方式的记载。考虑到皮洛士是亚历山大大帝的远亲(a second cousin),生于亚历山大大帝逝世之后的第4年,希腊地区军队战斗的方式应该还是有一些传承的。

当然,这个成就也可以是对皮洛士的嘲讽。征伐一生,却为真正征服寸土,最终意外死于老妪之手,竹篮打水一场空,可谓是“回到原点”。

就我个人而言,我更加倾向于前一种浪漫的解释。

皮洛士的故事到此结束,我们再说说为什么"back to square one" 会被用于形容“回到原点”。我在网络上找到词组的2种起源。

第一种说法认为 back to square one 是BBC足球评论员创造的。在电视尚未普及的年代,广播是人们收听信息的主要方式,这也包括体育赛事直播。当然,广播没法为听众传回实时画面,因此需要一群体育评论员进行实时报道,用精彩的解说让听众们能在脑海中想象出来现场正在发生的激烈赛事。为了向收听广播的听众描述现场瞬息万变的比赛状况,体育评论员会预设一些规则,以便用尽可能简短的语言准确传达赛场情况。例如,他们会将整个球场划分为1~8号区域,用来形容足球和球员在赛场上的位置。如下图所示,1号区域在球门旁边。当进攻方射门未中而飞出底线,守门员会在球门附近开球门球;或者防守方持球队员判断当前阵型不好,对方球员已经包夹过来,也可能会将球回传给守门员以重新组织进攻。此时,体育评论员就会说足球 back to square one。结合具体赛事情况,back to square one 就有了“受挫以后回到原点重新开始”的意思。

第二种说法则和棋类游戏 snake and ladders (蛇梯棋)有关。下图是一种典型的棋盘,相信很多读者在小时候都玩过这种游戏。在游戏中,玩家都从写有数字1的方格出发,以掷色子的数字决定前进的步数,先走到数字100方格为胜者。游戏中,如果走到梯子底端所在的方格,就可以沿着梯子走到顶部。例如,走到图中数字2的方格,就可以走到数字21的位置。然而,如果不小心走到蛇头所在的方格,就会被蛇吞进肚子,滑落到蛇尾所在的方格,例如,走到图中数字43的位置,就会重新回到数字1的位置。根据规则,玩家自然希望自己尽量走到楼梯底部所在方格,不希望走到蛇头所在位置。万一不幸被蛇吞入肚中,辛苦积累的步数一朝归零,就只能长叹一声:back to square one,乖乖回到第1个方格咯!

What Would Alexander Have Done?

皮洛士是亚历山大大帝的 second cousin,可惜维基百科并未给出两者的家谱。然而,根据公元前二世纪地理学家保萨尼亚斯所写的《Description of Greece》,两者是非常疏远的远房亲戚,他们的亲属关系要往前追溯15代。在我模糊的记忆中,肯尼迪(还是奥巴马)对媒体说过,每当自己面临艰难抉择时,就会坐在白宫的走廊里,盯着墙上挂着的前任总统们的画像发呆,问自己 —— 林肯会做些什么?然而,我没有在网上找到佐证我记忆的证据。

Greece'd Lightning

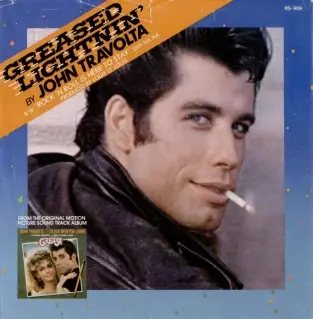

希腊闪电!看到这个成就名,我们的第一印象很可能是《你将如闪电般归来》。但是,现在并非精罗落泪时间!希腊闪电应该是在致敬上世纪70年代的经典歌曲《Greased Lightnin》,这首歌是1971年上映的音乐剧Grease以及后续在1978年拍摄的同名电影的主题曲。John Travolta是这部电影的主演,并演唱了这首歌曲。哈哈,没想到吧。《低俗小说》中尬舞的黑帮打手,当年也是影乐双栖的青年男偶像哦!

说回《grease》这部电影,它描述的是1950~60年代美国的青少年中的一种亚文化 —— 油头飞车党(Greaser)。这种亚文化盛行于美国与加拿大的蓝领阶级、中下层阶级的青少年男性中,尤其在意大利裔与拉丁裔人群中广泛传播。Greaser的词源是油脂、给机器上润滑油(grease)。这个词语本来是对贫穷劳工,尤其是地中海地区白人的一种带有种族歧视性的称呼(可能是地中海沿岸地区盛产橄榄油?)。二战后,这种称呼开始被用于贬低从事机械修理的蓝领工人 —— 因为他们修理机械时总要和各种润滑油打交道,又由于工作条件与经济实力的限制,无法即时清洁身体与衣服,因此总是一副头发油油的样子。正是因为这个原因,greaser 最终被用于称呼油头飞车党这一亚文化 —— 因为他们也头发油油的。根据百科的介绍,最初的 greaser 指代没能搭上二战后婴儿潮经济腾飞快车的社会边缘人。他们只能在城市边缘骑着机车或驾驶着私自改装的古董车(因为没钱买新的),四处讨生活。而后,一群无聊的白人中产青少年对这些边缘人自由不羁的生活充满好奇与向往,并开始模仿他们的外表与作态,并形成 greaser 的亚文化。Greaser 区别于一般飞车党的显著特征有两点。他们具有较为丰富的汽车机械知识,以改装旧车与驾驶改装车辆为荣。《Grease》电影的一条主线就是John Travolta所扮演的男主想尽办法让一辆走向报废命运的老爷车焕发新生。当然,他们还有那标志性的闪亮油头。有一说一,确实好看。

The best defense...

哈哈哈,感觉帝国2制作者有些词穷咯!新推出的许多成就都重复用梗。Offense Is the Best Defense是萨拉丁第六关“狮子与恶魔”的成就,需要玩家在建造世界奇观前打败所有敌人。与之非常类似,这个成就名是the best defense...,达成条件也是击败所有敌人。

我想,三点组成的省略号,是制作者绞尽脑汁却无法玩出新梗后无奈心境的完美表达吧!