棕地景观设计案例|Needle景观案例分享:第四十五期

Vol.45

棕地景观设计案例

2014年,STIMSON事务所开始与Groundwork Lawrence组织合作利用这片棕地开发一个公共公园。独特的生态和随着时间自然生长的植物群落在设计中被接受和保留以创造一个新的 “城市荒野”景观。

位于智利的拉斯萨利纳斯开发区呈现了一种大胆创新的规划设计方式。项目凭借棕地的转型改造,带动比尼亚德尔马市的城市发展和生态系统复苏。为构建可持续发展的未来,并强化基地现场不可或缺的景观基础设施和生态系统设施,设计团队从大自然寻找灵感,深入研究智利的海岸景观。方案从不同层次探讨规划形式和功能,意图在基地上各个生态系统之间建立联系,加强场地抵御环境变化的能力,最终在雨水管理、养分循环、碳排放、微气候、花粉传播和物种散布等不同范畴达致协调效果。

位于德国斯图加特的基勒斯贝格公园曾是一个用于工业的采石场。长期集中的砂岩开采,给这里留下了破碎又参差不齐的地貌特征,就像难以愈合的开放伤口。场地中标志性的景观仍是科钦霍夫的“红墙”,它明亮的红色砂岩构成了场地清晰的边缘,扮演着界标的角色。

悉尼公园在过去20年里成功将工业棕地和垃圾填埋场旧址转变为44公顷的公园用地,并成为了悉尼东南部蓬勃发展的社区的重要资产。经过一段时间的“缓冲”后,水资源再利用项目基本与公园环境融为一体,现已全面投入使用。生物滞留湿地每年不仅能收集和净化相当于340个奥运游泳池的水量,还能通过其明显的水位涨落讲述关于水的故事。随着新栖息地的建立和对现有栖息地的保护加强,整个公园的动植物正在蓬勃生长。从根本上讲,该项目宣扬了城市水资源管理的重要性以及城市与自然环境相互依存的本质。

基地位于山西省太原市太原钢铁厂西北角的一块废弃地上。该设计通过研究棕地污染与修复,结合土壤水体大气治理,在工业背景、绿色健康维度下进行了城市元气唤活与可持续社区模式的探究。设计充分利用基地资源进行环境整治与存量改造,利用钢厂余热催生新的产业链,实现了下岗职工的转型就业,体现了社会包容与人文关怀。基地北侧结合钢厂职业病防治与康养,对钢厂宿舍区进行生态化改造,利用厂房旧址构建智慧休闲余热温室与社区农园。南部的棕地公园通过对工业元素的拆解重组,找寻时代记忆、实现了新旧对话,营造了场所精神氛围下的工业景观。同时一条南北向的带状公园贯穿整个基地,沿线串连场地内各个活力节点。通过对其未来几十年环境修复期内的开发进行设计,旨在探索一种和市民生活关系更加密切的工业遗存的发展模式。

这座位于纽约长岛市的引人入胜的多面滨水公园将受到污染的棕地转变为了可持续设计的示范性场地。公园融合了多种休闲和文化功能,并通过多学科团队的协作和公众参与得以实现。景观设计与基础设施以创新的方法结合在一起,通过一系列复杂且具适应性的策略,证明了最高水准的设计与最高效的环保实践完全可以同时实现。Hunter’s Point南滨公园二期向我们展示了一个兼顾美观、功能性和恢复力的优秀案例。

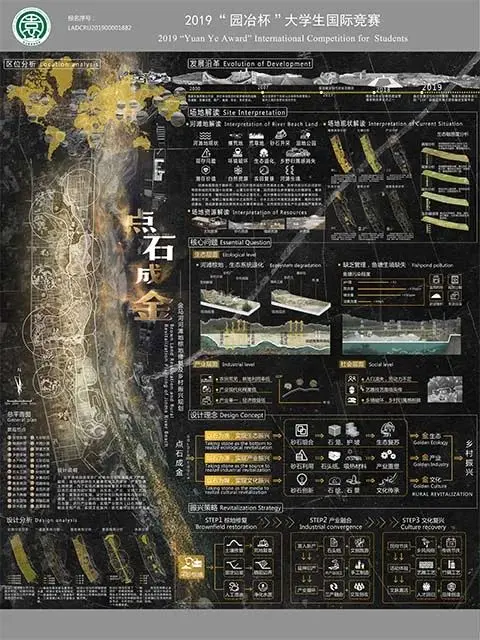

设计之初,基地及周边为农田斑块、村庄与工厂,地势平坦,河网纵横,水体受生活及工业污染严重,河渠局部裁弯取直和硬化。乡镇企业留下的厂房、水泥铺装及堆料分布于场地之中,生活和工业垃圾填满河道,为典型的江南地区城乡结合部的棕地。以综合生态系统服务为目标,引入梯田湿地景观解决场地高差,将原有的硬化河道进行曲化和生态化设计,并在水中植入树岛,让水流慢下来,同时增加生物与水体的接触面,净化城市地表径流,并使河流的自净能力得以加强;在植被设计中,引入农业景观和一年生花卉轮作,将四季时令和农事活力引入城市,为都市带来变化和惊喜;栈道穿梭于丰富的乡土植被和田园景观之中,将人的活动浸入自然和充满乡愁的田园;以耐候钢为材料的风雨亭,漂浮于湿地和梯田之上,给自然为主题的生态廊道打上了当代城市生活与艺术的烙印。

这片经过重设计的棕地场地作为West Don Land中的第一个城市公园,揭开了区域发展的序幕,也证实了以景观驱动发展的无限潜力。重构的自然将无人问津的城市边缘地带转化为深受众人喜爱的休闲场所,为多伦多公园生态多样性的建设树立了新标准。起伏的地形不仅可以阻挡洪水的侵蚀,同时也创造了多样化的微气候植被区,不分季节吸引着人们与动物前往。免除了洪水的威胁,这些区域内植被肆意的生长着,建立起多样化的生态系统。人们沿着蜿蜒的小路在草甸与湿地中穿行,体验丰富的空间层次。候鸟在充斥着硬质景观的城市中找到了一片得以生活繁衍的绿地。景观设计团队在此构筑出的自然为随后自发生长的盎然绿意奠定了扎实的基础。多伦多公园园艺部门的团队遵照混合管理策略,在让人工栽植区如同自然草甸般繁盛生长的同时,维护了园内景观空间与功能上的分区。

美国科罗拉多州咆哮山谷中一片农庄被美国景观设计事务所Design Workshop改建设计。改造内容有:棕地恢复,环境恢复,建造新的河流栖息地,呈现出场地全新的风景。景观设计师首先对5栋历史建筑进行重建,然后观察当地自然河流,运用当地水生植物,沙子,石头,木材,新建出一片美丽健康的西式风情水域。

该小学容纳了周边地区大约600名学生。学校的场地前身是宝洁公司的研发用地,用地性质可归为废弃的污染工业用地。景观建筑师妙手回春,在棕地上打造出四季景色变化的美丽神态校园景观。师生们穿梭往来于此,生态环保的理念也深入人心。整个小学拥有四个教育示范的环保板块:被学生积极利用的覆盖率达到50%以上的屋顶花园;有码头能观察到雨水自然过滤过程的雨水花园;一个埋在地下的,对雨水径流进行进行存储再用于植物灌溉的水处理系统;展示“生态能源”自给自足的风力发电机。此外这个小学还拥有其它一系列的低能耗的设备:比如low-E玻璃,低耗水冲洗装置。

作为建筑展中的一个项目,蒂森梅德里希炼铁厂由彼得·拉兹教授 (Prof. Peter Latz)设计,被改造为杜伊斯堡北景观公园,成为如今享誉全球的后工业景观改造的典范。公园占地约200公顷,它既不是传统意义上的公园,也不是人们普遍感觉上的景观。北杜伊斯堡风景公园整合、重塑、发展和串联起由原有工业用地功能塑造的肌理,并为此寻找一个新的景观文法。原有的工业肌理与新的设计相互交织,形成新的景观。在北杜伊斯堡风景公园中,各个系统独立运行着,例如低位的水公园、聚集生长着植物的土地,与街道处于同一高度的步道将隔离了数十年的厂区和市区串联起来,铁路公园中的高空步道和铁轨系统。这些系统只在一些节点上,通过特殊的视线上的、功能上的或者通过联想的连接元素完成交互。

项目以可持续为核心,从经济社会生态三个方面进行落实。通过对应的手机APP设计(如建立个人碳账户,创建首钢社区,组建志愿活动,发布AR游戏、露天电影、音乐节等娱乐信息)将棕地修复治理与个人紧密联系到一起,有效利用“众筹”这一具有中国特色的社会现象。除此之外,项目还尽可能的保留场地内原有的构筑物,维护原始工业遗迹孕育的独特场所精神。从工业“青铜时代”,到转型“白银时代”,最终实现人与棕地“和解”的“黄金时代”。人们通过这些遗迹同过去的时空进行对话,唤醒对一个年代的独特怀念,棕地4.0时代即将来临。

景观设计通过梳理现场地形和水文,在已经被破坏的自然碎片基础上形成丰富的体验场所,包括四个不同景观功能的宕口(温泉酒店、攒子瀑、天空走廊、伴山营地),阡陌花涧、矿野拾趣与三叠湖,以及服务配套的餐厅茶室等。原有山体上的多个采石坑,互相独立并不相通。这个独特的条件允许各个采石坑可以有不同的功能定位:最东侧的宕口深而隐蔽被定位成静谧休闲的温泉酒店附属设施;最西侧的开阔宽广,被用于音乐节露营房车等热闹的公共开放场所;中间的两个宕口成为公园游览的体验区。经过地质专家综合评估,采石破坏的山体岩壁由于其特殊的地质特征,即使经过加固,也不能完全排除未来崩塌和落石等安全隐患。因此,我们对景观游览路线和方式进行了多种可能性研究,综合安全、造价、体验、生态等多个因素做出选择。