猪的杀手——伪狂犬病毒(SuHV-1、PRV)

今天介绍的病毒是伪狂犬病毒(Pseudorabies Virus/PRV/Suid Alphaherpesvirus 1/SuHV-1)。

简介

伪狂犬病毒(Pseudorabies virus,PRV),又称猪疱疹病毒1型(Suid Alphaherpesvirus 1)与水痘-带状疱疹病毒(Varicella Zoster Virus/VZV/Human Alphaherpesvirus 3/HHV-3)、马疱疹病毒1(Equid Alphaherpesvirus 1/EHV-1)属于水痘疱疹病毒(Varicellovirus)。它以猪为自然宿主,可感染多种家畜及野生动物,引起以发热、脑脊髓炎为特征的急性传染病,因与狂犬病有相似表现,故命名为伪狂犬病。感染该病毒后,仔猪的病死率较高,还可引起母猪流产、死胎、木乃伊胎等繁殖障碍,以及公猪不育,从而导致猪场繁殖率、育成率及生长速度、料肉比等多方面指标下降,造成巨大的经济损失,是影响猪场生产的主要疫病之一。研究者于1813年首次对该病进行了详细的描述引起了畜牧业界的重视,随之对该病及PRV都进行了较为全面的研究。若干年来,间或有以临床表现及流行病学史为依据的人感染PRV的病例报道,但都缺乏确实证据。2018年,Ai等首次报道了以眼内炎为主要临床表现,通过血清学及基因水平检测鉴定的人感染PRV病例,证实了PRV跨物种感染人类的可能性。

病毒学特征

PRV是一种具有二十面体对称结构的双链DNA包膜病毒,属于甲型疱疹病毒家族的水痘疱疹病毒。甲型疱疹病毒的特征包括较广的宿主范围,相对短的病毒复制周期,以及在感觉神经元中建立潜伏感染的能力。PRV具有泛嗜性,可以在多种细胞系中繁殖,如肾脏来源的猪PK15细胞系、猴Vero细胞系、牛MDBK细胞系及鸡胚成纤维细胞等。也曾有文献提及PRV可在若干个不同来源的人原代、传代细胞系以及人肺成纤维细胞中复制,然而具体内容秩失。

PRV直径约120~200nm,呈球形。基因组大约有143000个碱基对,由独特的长核苷酸序列及短核苷酸序列线性排列而成。其核衣壳的直径大约为100~110nm,由162个壳粒组成。病毒包膜为脂质双层膜,含有至少15种蛋白,其中11种为糖基化蛋白(gB、gC、gD、gE、gG、gH、gl、gK、gL、gM和gN),与可感染人类的单纯疱疹病毒(Herpes Simplexirus 1/HSV-1/Human Alphaherpesvirus 1/HHV-1)的类似蛋白相对应。研究显示,编码PRVgB与HSV-1gB的DNA片段具有高度同源性,2种蛋白的结构与功能也十分相似,提示人感染HSV-1后对PRV可能具有交叉保护作用门。在11种糖蛋白中,gB、gD、gH和gL对于病毒的复制是必需的。其他糖蛋白如gE、gl、被膜蛋白US9和非结构蛋白胸腺嘧啶脱氧核苷激酶(TK)是非必需的,但它们的存在与毒力相关。这一特点可用于疫苗的设计,以区别减毒疫苗与野毒株。目前认为PRV只有一种血清型,但不同分离毒株的毒力具有一定差异。糖蛋白gC、gB与gD均参与PRV进入宿主细胞的过程:gC、gB与细胞表面的硫酸乙酰肝素蛋白多糖结合,介导病毒附着于细胞;随后,gD可与几种不同细胞受体结合。其中,细胞粘附因子nectin-1参与多种a疱疹病毒入侵宿主细胞的过程被认为是最有效的gD受体。研究显示,gD对人来源与猪来源的nectin-1具有相似的亲和力。

此外,nectin-1受体中的部分氨基酸残基(K61、T63、Q64、K75、Q76、N77、180、N82、M85、S88、L90、A91、E125、A127、T128、F129、P130、N133和E135)在分子间接触中起到的作用超过90%,而这些残基在许多不同物种间都是保守的,包括小鼠(除了A91P突变)、牛、绵羊、山羊、猫、狗和蝙蝠等。这为PRV的跨物种传播提供了理论依据。

流行病学特征

猪是PRV的天然宿主。病毒的污染物是主要感染源,空气传播和接触传播为主要传播方式,隐匿感染猪及康复猪可长期携带病毒。在某些环境中,野猪是PRV的主要替代宿主,但其可能不会终生携带病毒。除此以外的易感物种均为异常宿主。牛、羊、猫、狗、浣熊、水绍、欧洲棕熊、黑熊、臭鼬、大鼠及小鼠均可感染PRV而发病。尽管实验显示PRV可在家蝇的肠道中存活一定时间(半衰期3h),但目前尚无证据证明昆虫及鸟类参与了该病毒的传播。此外,研究者曾在浣熊和幼龄黑熊中检测到天然存在的PRV抗体,提示在其他物种中PRV感染可能并不总是致命的。

对于PRV是否可以感染人类,之前一般认为人对该病毒具有天然抵抗力。但2018年以来,相继有研究者在基因水平上证实了人感染PRV病例的存在,但尚无由其他动物传播至人或人间传播的证据。

目前,在美国及欧洲等部分发达国家,伪狂犬病已在家猪中得到清除,但是,情况仍不容乐观。1980年代,猪伪狂犬病曾大规模流行,由于Bartha-K61株疫苗(一种天然基因缺失疫苗)的推广使用,疫情一度得到控制。但由于疫苗接种并非强制实施且缺乏监管,该病在全国仍有散发或流行。

疑似人感染病例报道

最早关于疑似人感染PRV的报告可回溯至1914年。Von Ratz等报道了2名有PRV感染实验猫接触史的实验室技术人员在分别受到抓伤与针刺伤后,出现了不同于其他疱疹病毒感染的症状——伤口红肿且瘙痒。对症采用外用药物治疗后,该症状消失,但缺乏其他实验室证据支持该疑似诊断。1940年,Shukru-Aksel等报道了类似的病例,2名实验室人员先后在处理确诊PRV感染的狗尸体时受伤,随后2者出现了皮疹、瘙痒、口炎等症状。虽然缺乏确诊证据,但将其中1名患者的血清接种于家兔后,家兔出现伪狂犬病表现,高度提示该患者发生PRV感染且出现病毒血症。1963年,Husse等报道了在一个养猪场出现伪狂犬病疫情后,4名具有接触史的工作人员出现了咽痛、下肢乏力的症状,然而同样缺乏进一步的实验室诊断依据。Mravak等随后报道了3例具有血清学证据的PRV感染病例,分别发生在1983年及1986年。在这3例病例中,患者免疫功能正常,均具有疑似患病动物接触史,临床表现为乏力、发热、出汗、吞咽困难、烦躁不安、口腔及咽喉出现异常、不适等,其中1例患者进食时唾液分泌增多,而另2例出现无痛性淋巴结肿大及嗅觉、味觉异常等症状。病毒分离未取得成功,但患者PRV抗体滴度均出现显著升高。此外,也有农场工人在接触感染PRV的奶牛后出现持续数日手掌瘙痒的报道。

尽管不断有疑似PRV感染的病例报道出现,但对于人感染PRV的可能性却始终存在争议,一方面是因为所报道的病例缺乏确诊依据,另一方面,曾有研究对455名疑似PRV感染或职业暴露风险高的志愿者进行血清学调查,显示PRV特异性中和抗体阴性。此外,该研究的研究者进行了自身接种——皮内及皮下接种浓度为半数组织培养感染量的10^3.4倍及10^6.1倍的PRV后,均未出现相关临床症状。

确诊人感染PRV病例报道

2018年,Ai等报道了首例在基因水平上确诊的人感染PRV病例。该患者为免疫功能正常的中年女性,发病前有猪场污水接触史,急性起病后短期内出现发热、头痛症状,并有视力进行性下降表现。对患者病眼玻璃体液行二代测序及特异性PCR检测,并结合患者血清学检测PRV抗体阳性结果,确证眼内炎系PRV感染所致。进一步进行病毒进化树分析,发现测序所得病毒株与我国近年来流行的高毒力变异株高度同源,提示了PRV变异所致人兽共患稳定病毒株形成的可能。

同年,Weili Zhao等对不明原因脑炎患者进行回顾性筛查,通过脑脊液二代测序结合流行病学史及临床表现,临床诊断4例人感染PRV脑炎散发病例。该4例患者均为从事生猪与生猪肉生产、加工与销售的人员,临床表现为急性起病,病前数日有发热、头痛和“感冒样症状”的前驱期,此后迅速进展为以病病发作、意识障碍为表现的重症脑炎,预后不佳。其中1例患者伴有视网膜炎上述确诊病例报道,提示变异株引起人感染PRV的可能性,然而经典株本身是否具备跨物种传播人类的能力尚须要进一步研究。

临床表现

PRV对于人类的致病性正处于被研究认识的过程,对感染PRV的临床表现尚不能作全面详尽的描述。结合已报道病例,初步将临床表现归纳如下。

1.前驱期表现一般持续数日,以发热为主要表现,可伴有头痛或者感冒样症状。

2.神经系统表现主要为急性脑病或者脑炎综合征:①癫病发作,以全身强直性阵发为主,严重者呈癫病持续状态;②精神行为异常;③意识障碍,可进行性加重,昏迷;④其他神经体征,部分患者可有病理征、脑膜刺激征,一般无瘫痪体征。

3.视网膜炎或者眼内炎急性双眼视力下降,直至失明,瞳孔不规则,光反射下降,眼底检查可见视网膜炎、视网膜脱离、玻璃体浑浊等。视网膜炎可为人感染PRV的主要表现,也可与脑炎合并发生。当与重症脑炎合并存在时,可能被脑炎的症状掩盖。

4.其他临床表现除了典型的脑炎和视网膜炎病例,也存在临床表现相对较轻或者受累不全面的病例,可表现为发热、乏力、皮疹、痉痒、咽痛等,往往可自愈。

诊断与治疗

伪狂犬病的国家诊断标准规定病毒分离鉴定、PCR、家兔接种实验适用于家猪PRV的检测;中和试验、ELISA适用于非免疫动物PRV抗体的检测及免疫后抗体的检测;乳胶凝集试验适用于实验室和现场对PRV抗体的早期检测。结合曾报道的疑似及确诊病例,具有密切流行病学接触史,以眼内炎、脑炎为表现的急性起病患者,须高度关注PRV感染的可能性。同样,也不能忽视临床症状轻微但具有密切接触史的患者。而进一步确诊,参考家猪诊断标准,须依赖核酸检测及血清学检测。核酸检测可采用PRV特异性引物进行PCR,也可通过二代测序方法直接对样本进行检测。血清学检测方法亦可参照对家猪的诊断方法。治疗方面,对猪群,PRV感染目前没有特效治疗药物,疫苗免疫接种是预防和控制猪伪狂犬病的最有效措施,可从根本上预防病毒的感染和传播。对于感染PRV患者,症状轻微者无须治疗即可自愈。

对于猪感染PRV,目前尚无有效的治愈方法,以免疫防控为主;对于人感染PRV,由于确诊病例报道少,目前尚缺乏临床共识和经验。对与该病毒亲缘性较近的VZV感染所致急性视网膜坏死综合征及其所致脑炎,临床推荐阿昔洛韦抗病毒治疗。据此,建议对于人感染PRV,可在对症治疗的同时采用强化抗病毒治疗方案并密切随访病情进展。

神经束路示踪利器

示踪技术是利用放射性或非放射性标记物在体内或体外跟踪其行径、转变和代谢等过程的一种技术。而神经束路追踪技术(Transneuronal Tracer),则是利用神经元轴浆运输(axo-plasmic transport)现象示踪法,主要用于研究神经元间广泛神经纤维联系。

轴浆运输包括从胞体向轴突及其终末顺行运输与从轴突及其终末向胞体逆行运输。 神经束路追踪法主要有辣根过氧化物酶示踪技术、荧光素示踪技术、同位素示踪技术及顺行示踪技术等。

解析大脑不同脑区、不同类型神经元之间的神经环路连接是神经科学研究的重要任务之一,病毒工具是目前最为有效、应用最广的神经环路示踪工具。但目前用于研究输出神经环路的顺向示踪工具病毒发展较慢,用于精细研究直接输出网络的顺向跨单级工具更是尚无研究报道。

伪狂犬病毒作为一种新兴的神经示踪剂,已广泛应用于神经形态学领域。它以其自我复制、跨突触、特异性传递的三大优势大大促进了神经功能解剖学的发展。随着与基因重组技术的进一步结合,已延伸出多种具有不同特点的PRV株型。

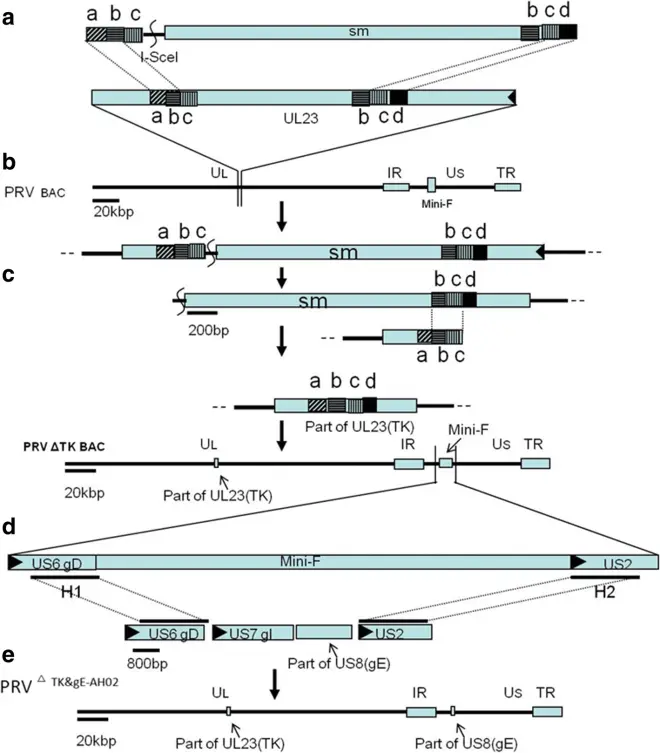

上图是用于神经示踪的伪狂犬病毒制作方式。由于TK基因是疱疹病毒主要毒力基因,敲除TK的疱疹病毒神经毒性极大降低。

除此之外,用外来基因替换TK基因,也是一种疱疹病毒载体的制作方式。