Slivaco TCAD 小白系列- 4. 利用ATHENA建結構

嗨大家好我是丹丹~

一樣地,本回內容主要參考台灣大學的積體電路工程一門課如下視頻的內容:

【公开课】集成电路工程(基于Silvaco TCAD,台湾大学,積體電路工程/集成电路工艺)_哔哩哔哩_bilibili

在跟ATLAS同學稍微打完交道之後,我們來認識一下ATHENA同學。還記得我們在第零回提到:

ATHENA是透過模擬製程的方式「做出」元件。想當然爾後者會更真實、但也更複雜,而且後者也較少方塊的結構、有曲線型。但做出結構後也仰賴ATLAS進行分析電性等。

於此我們就來看一個被做出來的MOSFET長怎樣吧:

在閘極PolySi的左右出現了圓弧形的SiO2,這是所謂的"Spacer",這在一般討論簡單半導體元件物理的場合不會特別提及,然而這東西卻在實際元件中十分重要。

總之,看到這沒有明確稜角的形狀就可以知道他應該不是由ATLAS做出來的。

大致來說,ATHENA的模擬流程可以分成以下五塊:

接著開始介紹語法。

註:類似呼叫ATLAS,呼叫使用ATHENA時開頭必是go athena,但在用ATHENA結束元件製作後通常是接go atlas執行電性模擬。

一、確認結構(Structure Specification)

建立結構的過程與主要編碼也是透過Deck Build程式執行。

其實從2016版以後,代碼的生成很多時候都可以透過GUI界面透過按按鈕的方式自動生成程式碼。但如果在以前的版本需要透過查手冊、查sample code(範例代碼)才可以比較好的知道如何使用設定哪些命令。總之,我們還是做大略的介紹。

1. 定義x與y格線的位置:

如無特別說明,大小的單位都是um。定義Mesh的概念跟ATLAS一樣,語法不同。

此外是製程模擬,所以我們只要定義基板就好,其餘的加工都是程式活。同時ATHENA對於對稱性結構如MOS(BJT不是),可以只畫一半的結構就好,這樣可以縮短程式計算的時間(計算量砍半),並且在最後存檔前寫下:「structure mirror right」即可把結構向左對稱。

看個範例:

在2016版以後的Silvaco TCAD可以在選項列中選擇Commands>Syntax Dialog,選擇後會顯示如下畫面:

或者Commands>Mesh Define則會顯示:

再勾選右下角的ViewGrid可以預覽格線樣貌:

好感動有木有!!!

2. 定義基板的材料(Initial substrate):

例1表示基板預設是100面的Si,摻雜Phosphor,輸入網格線放大比率默認為2.0

例2表示基板是100面的Si,摻雜Boron 1e17,輸入網格線放大比率不設定所以是1.0,晶片維度為2D

例3表示基板是100面的Si,摻雜Boron 1e14,輸入網格線放大比率默認為3.0,晶片維度為2D

例4表示基板是111面的Ge,摻雜Phosphor使電阻率為0.001 (ohm*cm),輸入網格線放大比率默認為2.0,晶片維度為2D圓柱形

當然參數不用照順序,但是為學習與維護程式碼方便而統一。

這時當然會有疑惑,我怎麼知道有甚麼摻雜跟基板有甚麼材料可以選呢?其實2016版以後的Silvaco TCAD在Commands>Mesh initialize會有如下頁面:

至於基材的部分參考下表中的Semiconductor:

二、Save和Load

儲存結構的語法:STRUCTURE outfile=檔名.str

之後要再叫出來則寫:INIT infile=檔名.str

會這麼早提Save是為避免某道製程失敗導致整個元件要重弄,適時在製程間存檔再讀檔是很重要的。

三、Process Steps

半導體製程總歸來說會有六大分類:

Deposition Etching Photo Process Ion Implantation Diffusion Epitaxial

以下逐一介紹:

1. Deposition(沉積):

可見y方向沉積的格子點數將會由我們定義、x方向的格子點數會沿用下一層材料的參數。

材料的選擇可以是Aluminum、Photoresist、Poly、Oxide…等等(有找到完整列表會補上來)

在2016版以後的TCAD中Commands>Process>Deposit可見如下畫面:

會發現在Grid子欄目中有其他Grid的設定可以選,不過講者未深入討論,僅供參考如下:

而Impurities子欄目則代表沉積時要順便沉積多少摻雜上去。

2. Etch(蝕刻):

由於參數的內容可以很多,我們先看2016版以後的TCAD中Commands>Process>Etch,可見如下畫面:

一般選擇Geometrical。

蝕刻類型有:All、left、right、above、below、Dry、Any shape

注意標定某個點時要確定該點是格子點的邊界,最好的方法就是在起初就算好哪個點之後要做哪個結構然後畫線通過該點。如果標定的點不是邊界,則程式會壞掉。

順帶一提,也是得利於乾蝕刻的效果,讓我們能夠形成圓弧形的Spacer(均勻Depo完後乾蝕刻掉):

看一些實際的範例:

3. Photo process(曝光顯影、黃光製程):

其實黃光製程不是一個獨立的功能,而是Deposition PR+Etch PR的應用。

這裡補充些工程上的知識點,理論上因為避免摻雜深度不易而使用斜角離子佈植時會有影子效應,也就是一部分「陰影處」沒有被摻雜到。但是當傾斜角度過大或者摻雜的動能過大時,可能因為PR過薄而讓摻雜透過PR而讓PR失去遮蔽功能、影子效應消失,此時便要考慮用回阻絕氧化層(barrier oxide)來當遮罩了。

4. Ion Implantation (離子佈植):

預設的傾斜角就是7度、旋轉晶圓則是30度。例如:

例1表示摻雜boron,濃度計量為2e12cm^-3,能量為80keV,注入角度為7度,元件剖面角度30度、假設摻雜是單晶摻雜(可以換成amorphous)。此外還額外要求造成晶格的損傷、損傷程度是1(數字大小代表意義不確定),其他額外參數可參考ATHENA Manuel P.330

例2表示摻雜boron,濃度計量為8e12cm^-3,能量為100keV,注入角度不說明就是默認7度,元件剖面角度默認30度、關於摻雜分布滿足PEARSON分布。

例3不多說明,同例2道理只是摻雜換As

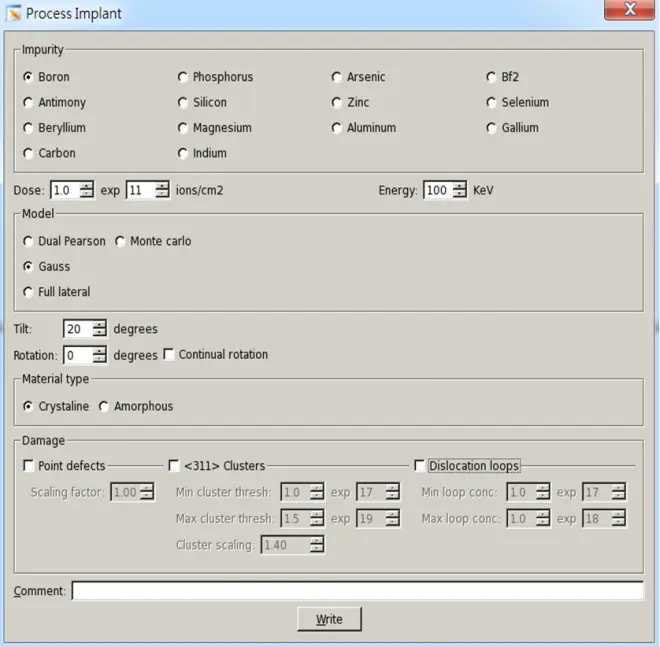

在2016版以後的TCAD中Commands>Process>Implant可見如下畫面:

5. Diffusion:

環境參數代表的是擴散製程中裡面有甚麼其他氣體,例如:DryO2、WetO2、Nitrogen等等

→可以自訂通入流動氣體多久,語法為:F.氣體=<流率>。例如:

對應的程式碼:F.H2O=5.3 F.HCL=0.06 F.O2=8.0 PRESS=1.00

其中sccm是流體力學中流率單位,代表standard cubic centimeter per minute。表NTP下每分鐘每立方釐米的流量

→可以設定溫度變化來人工模擬真實爐管升降溫,語法為:T.rate=<(°C/min)>,可搭配T.final=<(°C)>

範例如下:

例1為擴散30分鐘,1000度通入1大氣壓力的乾氧,HCl的比例為3%

例2為擴散100分鐘,1000度通入濕氧,HCl的比例為3%(氣體壓力默認是1 atm)

例3為擴散10分鐘,10500度通入乾氧

例4為擴散6分鐘,1000度通入氮氣,氣體環境中所含磷雜質及其濃度為1e13cm-3.

例5為擴散15分鐘,1050度通入濕氧,考慮費米模型

例6為擴散3分鐘,900度通入1大氣壓力濕氧,考慮費米模型、氧氣視為可壓縮來解簡化的流體方程

例7為擴散50分鐘,1000度通入0.1大氣壓力乾氧、HCl比例為3%、dT/dt=4(°C/min),考慮費米模型、氧氣視為可壓縮來解簡化的流體方程。

參數的更詳細說明可參考ATHENA Manuel P.308

而在2016版的TCAD中Commands>Process>Diffuse可見如下畫面:

6. Epitaxy(磊晶):

其實磊晶可以看成沉積+擴散的結合。

額外參數的語法也跟沉積與擴散的語法類似,詳見ATHENA Manuel P.313

在2016版的TCAD中Commands>Process>Epitaxy可見有四個子介面可以看、也有許多參數可以調整。

好啦,本回就先到這裡,下次我們再來看剩下的電極設定與模擬分析吧!

我是丹丹,期待我們下次再見!