“太伯奔吴”:揭秘春秋吴国的前世今生

本期话题

史上传说,春秋吴国的始祖吴太伯因为要将王位谦让给自己的少弟季历,自愿文身断发,漂泊东南,最终建立了吴国。

从西北,到东南,吴国的始祖们经历了怎样曲折而坎坷的迁徙之路呢?

楔子

公元前522年,两个楚国的通缉犯经过长途跋涉,从遥远的郑国辗转来到了吴楚交界的昭关。

昭关的边防守卫辨认出了他们的模样,要将他们捉拿归案。

于是乎这两个如惊弓之鸟般的罪犯只得抛下随从和坐骑,狼狈地向着东南方向的长江一路奔逃。

背后的追兵说话间就到眼前了,可脚下浩渺无垠的长江又岂能徒手泅渡呢?

或许是上帝的垂怜,江上正巧漂来一只渔舟。

望着两个逃犯的窘境,渔人心生恻悯,冒着生命危险将他们渡过了江东。

过江之后,其中一个逃犯解下腰里的佩剑,双手奉送渔父:“此剑价值百金,赠与老丈,以报救命之恩。”

渔父笑道:“楚王颁下了告示:谁能捉你回去,赐粟五万石,爵在执珪。我要真是图财,区区百金之酬未免太轻了吧?”

眼前这个“值钱”的逃犯,就是传说中偷渡昭关一夜白头的伍子胥。

他的父亲伍奢本是楚国前任太子芈建的太傅。

因为芈建被人诬告谋反,盛怒之下的楚平王下令将他处死。预先听到风声的芈建仓皇出逃北方,但太傅伍奢却因他而遭牵连,被投入了死狱。

心狠手辣的楚平王原计划以伍奢为饵,将伍子胥诱骗前来一并处死。

但精明的伍子胥识破了楚王的阴谋,决定出逃他国,伺机复仇。

听到儿子逃亡国外的消息,伍奢叹息道:“唉,楚国今后一定会因为这小子而饱受兵祸之苦!”

逃往北方的芈建盘算着藉晋国的力量向楚国复仇。因为自楚成王以来,晋楚两国便是争霸中原的一对死敌。

为了争取晋国的支持,芈建冒着生命危险充当晋国攻打郑国的内应。却不料事机泄露,遭到了郑国的诛杀。

芈建的死,让前来投奔他的伍子胥不得不再次踏上逃亡的旅程。

但伍子胥的打算却和芈建不同。

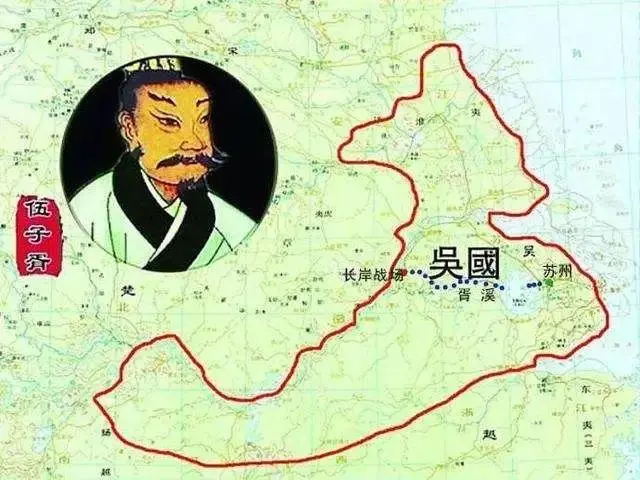

他并没有将复仇的希望寄托在中原第一强国晋国的身上,而是将目光投向了东南方向方兴未艾的句吴。

伍子胥的选择是精明的:晋国虽然国力强盛,但因为侧背受到秦国和齐国两大国的掣肘,与楚国之间又隔着郑国和宋国两个摇摆不定的小诸侯,在多方势力的共同牵制下,晋国很难对楚国实施致命的打击。

但坐断东南的句吴就不同了。

想当初,楚共王时期的大夫申公巫臣也曾逃亡晋国,为了报复楚国公子子反戕害族人的血仇,他主动向晋景公请缨,出使吴国,还将自己的儿子留在吴国充任外交官,以便策反这个原本依附于楚国的东南蛮夷。

在申公巫臣的帮助下,吴国的军事实力迅速增长,并很快成为了反楚的急先锋。同鞭长莫及的晋国相比,卧榻之畔的吴国才是楚国的腹心之患。

如今,又一个背负着家族血仇的楚国叛徒伍子胥,带着前太子芈建的儿子芈胜一起踏上了吴国的领土。

在他面前,一条坎坷的复仇血路蜿蜒伸向远方。

而楚国的颠坠与再造,吴国的勃兴与速朽,都将在他复仇之路上渐次展开……

神秘的吴国

伍子胥即将投奔的吴国是一个非常神秘的国家。

从血缘追溯起来,吴国的开国始祖吴太伯是西周太王古公亶父的长子。所以要论宗法的话,吴国乃是姬姓的长房嫡传。

难怪吴王夫差在黄池与晋定公争做中原盟主的时候非常自负地宣称:

于周室,我为长!

——《史记·吴太伯世家》

可是这支周室的长房血脉却没能在中原找到一片栖身之地,而是飘零东南,文身断发,成了为华夏礼义之邦所不齿的蛮夷。

吴人的先祖是怎样从遥远的西北迁来东南的呢?

司马迁在《史记》中是这样解释的:

当初西周太王古公亶父前后生下了三个儿子,分别称为太伯、虞仲和季历。

小儿子季历取太任氏为妻,生下姬昌,也就是后来奠定西周八百年王业的周文王。

因为姬昌生有圣瑞,古公亶父将周族的兴望寄托在他的身上,因而有意传位于季历。

为了帮助父亲达成心愿,太伯和虞仲主动放弃了继承权,逃亡荆楚,蛮夷自居,将王位拱手让与少弟季历。

从此,姬姓的长房便在东南扎下了根。

作为一个有理想、有情怀的史学家,司马迁似乎对这种高风亮节的“让国”故事特别钟情。

《史记》中《本纪》系列的第一篇《五帝本纪》,司马迁记载了尧舜禅让的故事;

《世家》系列的第一篇《吴太伯世家》又讲述了太伯让国的故事;

至于《列传》的首篇《伯夷叔齐列传》,仍是伯夷、叔齐两兄弟互让王位的故事。

以此“三让”冠于卷首,司马迁心中完美的政治道德已经不言而喻。

这些让国故事对后来中国人的历史观念影响深远。

就拿太伯让国的故事来说,司马迁将周太王择立季历的动机解释作“选圣孙。”

直到今天,不少关于清史的坊间趣谈仍然用这个故事来隐射雍正皇帝的继位悬案,认为康熙之所以指定皇四子胤禛继位,原因之一便是看好他的儿子弘历——册立胤禛,传子及孙,可保清朝二世繁荣。

但就在清朝,便有人对司马迁讲述的这个让国故事提出了有力的质疑。

以考古辨伪著称的史学家崔述对这个故事提出了三点疑问:

其一,废长立幼是君主制下选择接班人最忌讳的方式。古公亶父是西周早期的杰出领导人,他不应该犯这样的错误。

其二,即便真如《史记》所说的,姬昌生有圣瑞。但一个孩子的资质再高,也需要在成长的过程中逐步磨砺才能最终成才。

将整个周族的前途与命运寄托在一个襁褓婴儿的身上,实在太过儿戏了。

其三,虽然古公亶父看好姬昌,但他毕竟不是直接传位于这个孙儿,而是传位于他的父亲季历。

放弃太伯,传位季历,意味着古公亶父自己开了一个废长立幼的恶例,那他又怎能保证季历将来不会照猫画虎,废掉姬昌而把位置传给别的儿子呢?

因此,崔述判断,太伯让国的真实动机不是因为他的父亲青睐季历,而是他自己主动放弃继承权的。

崔述的上述推论是符合逻辑的。

但他仍然没有解释清楚:究竟是什么原因促使太伯放弃了继承权呢?

对此,《左传·僖公五年传》记载:

太伯、虞仲,太王之昭也,太伯不从,是以不嗣。

——《春秋左氏传》

对这段话,钱穆先生在《古三苗疆域考》中解释说,古公亶父时期周族曾经经历了一次长距离的迁徙,从今天山西的邠地渡过黄河,西迁到陕西的岐山附近。

正是这次长距离的迁徙让周族发生了部落分裂,太伯和虞仲带领的一部分部众没有跟随古公亶父西迁岐山,而是来到了今山西大阳附近的虞山定居。

在古语当中,“虞”字与“吴”字本来相通,故而历史上“太伯奔吴”的传说中那个所谓的“吴”地,指的其实就是虞山。

如果说当初太伯、虞仲迁徙到的那个“吴”地在山西大阳,那他们的后代却实实在在地迁徙到了江南,将自己的国都建在了苏州。

这支神秘的姬姓部落是何时开始了南迁的旅程,又是因为什么原因最终定居苏吴的呢?

根据《史记·吴太伯世家》的记载,至少在周武王灭商,大封诸侯的时候,太伯和虞仲的第五代传人周章已经离开了虞山。

因为当时取得天下的周武王追寻太伯、虞仲的后代,找到姬姓的长房后裔周章和他的弟弟虞仲。

周章已经有了新的定居地,武王因而将虞仲封回到虞山,也就是先祖太伯曾经居住的故地,建立了北虞国。

后来“假途灭虢”之时贪图蝇头小利而出卖虢国的虞公便是这个虞仲的后人。

北虞国在太伯故址的建立,说明周章此时已经离开了那里。

但他建立的那个“吴国”究竟在哪儿,司马迁却语焉不详,只是笼统地说在蛮夷之地。

《吴越春秋》上记载,太伯、虞仲南迁的时候,曾经采药于衡山。

清代学者钱大昕说,春秋时代的“衡山”在今天安徽当涂县以北。

如果太伯和虞仲的后人真的到过这里,那说明他们是从山西南下,由安徽渡过长江(渡江地点有可能在今天安徽马鞍山的采石古渡),然后转而东进苏吴的。

至于东进苏吴的原因,我推测极有可能与楚国的崛起有关。

虽然在西周开国的时候,楚国只是一个不起眼的南方小国。

他们的首领熊绎仅仅被周成王封以“子男之地五十里”。在岐阳会盟的时候,身份卑微的熊绎甚至连个正式的坐席都没有,只能和鲜卑酋长一起“守燎”。

但这个江汉平原上的撮尔小邦随着时间的推移却迅速壮大了起来。

楚武王熊通在位的时候,因为成功地征服随国,控制了湖北的大冶铜录山,掌握了最重要的战略资源——青铜,楚国的国势开始腾飞。

到楚成王时期,楚国已是兵强马壮,占领了川东、湖北、豫南以至安徽的千里沃土,对中原诸国形成了新月形的包围之势。

到了此时,连周天子都不得不正视这个南方强国的存在了。

当楚成王向周天子进贡的时候,天子赐予他胙肉,并殷切嘱托道:“镇尔南方夷越之乱,无侵中国。”这等于承认了楚国对南方蛮夷诸国的管辖权。

要知道,自从与古公亶父分道扬镳,太伯和虞仲带领的这支姬姓部落便走上了一条与父族截然不同的道路。

古公亶父和他的少子季历在西迁的过程中顽强地坚持着华夏文明的传统,并最终开创了文质彬彬的西周盛世。

但太伯和虞仲却文身断发,在东迁的过程中主动抛弃了自身的固有文明而力图融入蛮夷世界,实现外来政权的“本土化”。

楚国的强势崛起并迅速东扩必然对吴国形成战略上的挤压。

很可能是为了避开楚国东扩的锋芒,吴太伯的后代才将自己的国家东迁到今天的苏吴的。

但到了这个时候,高贵的姬姓长者早已不是原来的面目,时人眼中的句吴只是一个附属于楚国的蛮夷小邦而已。

本文系小书房1538(XSF1538)的晋公子原创。已签约维权骑士,对原创版权进行保护,侵权必究!如需转载,请联系授权。

欢迎分享转发,您的分享转发是对我最大的鼓励 !

— THE END —

文字|晋公子

排版|奶油小肚肚

图片|网络