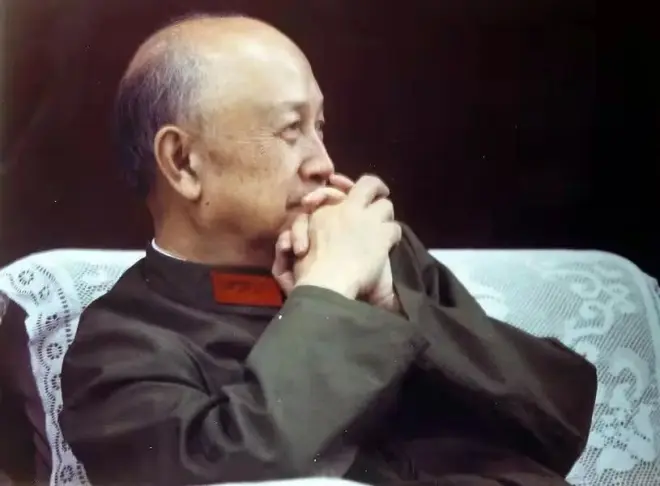

今天,缅怀钱老!

星辰大海、梦想无疆

先辈之风、山高水长

今天是12月11日

是中国航天事业奠基人、中国导弹之父、火箭院首任院长

钱学森诞辰110周年

从立志报国到坚定回国

从投身航天到献身航天

钱老托起华夏儿女的飞天梦

夯实盛世安稳之基

先辈远去,精神万古

纪念,是为了更好地传承

传承钱老爱国、科学、创新、奉献的精神

可以没有自由,但不能没有祖国

“我的事业在中国,我的成就在中国,我的归宿在中国。”这句饱含深情又坚定的话出自钱学森之口。

每个人爱国的方式不同,纵观钱学森的个人经历,将之放在时代背景之中,能更明白这句话背后的赤子之心。

钱学森当年以总分第三名的成绩考入上海交通大学,毕业后,作为清华大学留美公费生,前往美国求学。在美国“常青藤”大学排行榜居榜首的麻省理工学院求学时,他只花了一年时间就获得了飞机机械工程硕士学位,之后转入加州理工学院,师从世界著名的工程力学大师冯·卡门教授,并在此获得航空和数学双博士学位。36岁那年,钱学森被聘为麻省理工学院终身教授,也是该校最年轻的一位终身教授。

命运常会因时局变化而改写。年轻时的钱学森经历了第二次世界大战。战事正酣,美国政府启动了原子弹、火箭、导弹研制计划。其中,研制火箭、导弹的任务由冯·卡门负责。美国军方拨款给加州理工学院兴建喷气推进实验室,冯·卡门被任命为实验室主任,下设弹道、材料、喷气、结构4个组,钱学森任喷气研究组组长,成为世界知名的火箭喷气推进专家。后经冯·卡门推荐,钱学森参加美国国防部空军司令部科学顾问团的工作,在五角大楼上班,并获准出入华盛顿的秘密高层指挥中心。

那时,在很多人看来,钱学森年轻有为、前途无量,如果后来他留在美国还将有所发展,但钱学森却说:“我于1935年去美国,1955年回国,在美国待了20年。20年中,前三四年是学习,后十几年是工作。所有这一切都是在做准备,为了回到祖国后,能为人民做点事。我在美国那么长时间,从来没有想过这一辈子要在那里待下去。”

1948年,钱学森退出美国国防部空军司令部科学顾问团,辞去海军军械研究所顾问职务,想要尽快回到祖国。新中国的成立更是让他归心似箭,他以回国探亲为由计划离开美国,并买好了回国的机票。

这条归国之路比想象中困难得多。二战后的美国掀起了“麦卡锡主义”浪潮,在随后的“清共运动”中,美国联邦调查局将目光投向了钱学森。钱学森原本的回国计划被一纸限制出境的公文搁浅。他生命中更黑暗的日子来临了:被以莫须有的罪名拘捕,后被释放却没有获得自由,而是日复一日的严密监视和软禁。

美国政府不会轻易让“能抵得上5个师”的钱学森离开。几经辗转,钱学森的一封求助信被交到了周恩来总理手中。经过中国政府的努力和国际友人的援助,钱学森冲破重重阻碍,在1955年9月17日踏上了从洛杉矶驶往香港的“克利夫兰总统号”。20天后,他回到了祖国的怀抱。为了这一天,钱学森抗争了5年。

纵使海外有鲜花与荣誉,纵使回国有阻拦和障碍,钱学森回国意志与决心从未更改。

可以没有外援,但不能没有志气

“钱先生,你看我们中国人能不能搞导弹?”

“有什么不能的?外国人能搞的,难道中国人不能搞?难道中国人比外国人矮一截不成?”

这是陈赓大将与钱学森第一次会面时的对话。

钱学森说自己当时“正憋着一肚子气”,后来的事实证明这绝非一句“气话”。

新中国成立伊始,一穷二白,百废待兴,中国的导弹事业同样要从零起步。

虽然同为社会主义国家的苏联对中国予以援助,中国的首枚导弹从仿制入手,但距离导弹发射前不到100天时,因中苏关系逐步恶化,苏联政府最终撤走了全部的在华专家,并废除中苏签订的257个科学技术合作项目。刚刚起步的中国导弹研制工作就这样遭遇了极大的困难。

面对这样的困境,钱学森说:“中国科技人员是了不起的。我们不仅有聪明智慧,我们还能艰苦奋斗,只要国家给了任务,大家便会夜以继日、废寝忘食地去干,甚至为此而损害健康,直到牺牲,也不泄气。有了这种精神,我们就不怕落后,不怕困难多。我们一定要赶上去,我们能够赶上去。”

凭着这样一股“没有外援、全靠自己”的干劲,发射“1059”导弹工作没有因为苏联专家的撤走而陷入停滞。1960年11月5日,一枚导弹从酒泉基地腾空而起,在飞行了7分32秒、550千米后,精准地击中目标。此次任务取得圆满成功后,聂荣臻元帅高举酒杯动情地说道:“今天,在祖国的地平线上第一次飞起了我国自己制造的第一枚导弹,这是一枚‘争气弹’”。

“1059”导弹的成功意味着中国导弹研制实现了零的突破,坚定了中国依靠自身力量发展导弹事业的决心。从此之后,中国航天事业依靠中国人自己的智慧和力量取得一个又一个成就。钱学森的“外国人能搞,难道中国人不能搞”这句有志气、有骨气的话,激励了一代又一代的科研工作者自立自强,将一个个不可能变成可能。

可以没有名利,但不能没有贡献

回到祖国后的钱学森迅速投身到航天事业中。党中央根据钱学森的建议,组建中国第一个火箭、导弹研究机构——国防部第五研究院,任命钱学森为院长。

随着中国航天事业的发展,作为院长,钱学森行政事务也越来越多,为专心致力于科学研究和技术攻关,他主动请辞正职。后来这一请求得到批准。自此,他担任国防科委副主任、第七机械工业部副部长等一连串副职,只求有利于工作。

名利为轻,科研为重。钱学森为中国航天事业的发展立下了汗马功劳,创下了多个“第一”:

1956年,受命负责组建中国第一个火箭、导弹研究机构——国防部第五研究院;

1956年,设立空气动力研究室,组建了中国第一个空气动力学专业研究机构;

1960年2月,指导设计的中国第一枚液体探空火箭发射成功;

1960年11月,协助聂荣臻成功组织了中国第一枚近程地地导弹发射试验;

1964年6月,作为发射场最高技术负责人,同现场总指挥张爱萍一起组织指挥了中国第一枚改进后的中近程地地导弹飞行试验;

1966年10月,作为技术总负责人,协助聂荣臻组织实施了中国首次导弹与原子弹“两弹结合”试验;

1970年4月,牵头组织实施了我国第一颗人造地球卫星发射任务;

1971年3月,组织完成“实践一号”卫星发射试验,首次获得中国空间环境探测数据;

1972年至1976年,领导设计制造了中国第一艘核动力潜艇;

1972年至1976年,指挥成功发射了中国第一颗返回式卫星;

1980年5月、1982年10月、1984年4月,参与组织领导了中国洲际导弹第一次全程飞行、潜艇水下发射导弹和地球静止轨道试验通信卫星发射任务。

……

有评论说:“钱学森让中国的‘两弹一星’提前了20年。”作为中国航天事业的技术领路人,钱学森不仅贡献了自己的所学所长,还培养了一批批优秀的科研人才,让中国航天事业从无到有、从小到大、从弱到强,让一穷二白的中国有了立于世界民族之林的实力。

“国为重、家为轻,科学最重、名利最轻”,钱学森用一生诠释了什么叫爱国,也留给后人一笔珍贵的精神财富。钱老虽已远去,精神永存,这种精神愈久远而愈珍贵,愈久远而愈光辉。

来源 | 《航天长征》

作者 | 王莹