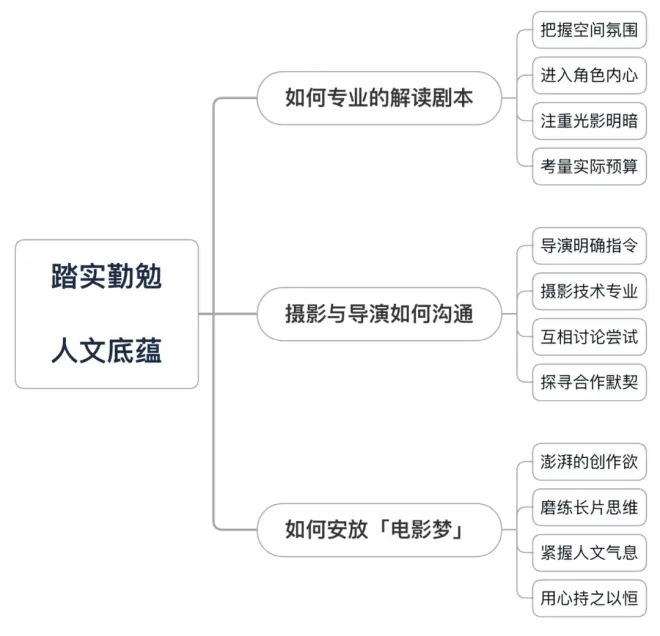

林良忠专访:电影摄影师的工作流程?

长期关注大峰传媒公众号的读者,对于林良忠老师,或许不会感到陌生,两岸三地知名的摄影指导,掌镜拍摄了李安导演的「家庭三部曲」(《推手》《喜宴》《饮食男女》),父亲林贊庭荣获「金马终身成就奖」殊荣…… 出身在摄影世家,毕业于纽约大学电影制作硕班,长期深耕电影摄影,近年来,林良忠老师也持续扶持帮助新人导演,先后担任摄影指导的《驴得水》《送我上青云》,都是导演的首部剧情长片,且都取得了亮眼佳绩。

(《驴得水》周申、刘露导演,任素汐主演,豆瓣8.3分。)

此前,大峰传媒与林老师进行过多次对谈:

摄影指导林良忠|有观众看的电影才叫电影感

李安:林良忠打灯,不是‘打灯’,而是‘遮灯’。

李安家庭三部曲摄影指导林良忠:我认为最为重要的是能让观众进入一个想象的空间。

……

本次专访,小编从自身的困惑出发:影视科系毕业,在行业里摸爬打滚了若干年,身边的同学有些转行了,有些还持续在拍摄广告、短视频、微短剧……诚然,我们都是怀抱着「电影梦」进入这个行业的,但现实一次又一次将我们抛入谷底——不少优秀的影视创作者,都是通过「短片」崭露头角,进而获得拍摄「长片」的机会。但是,我们努力了这么多年,为何还是无法迈入电影创作之堂?是我们没有天赋,不够努力,还是机遇不佳?……

林良忠老师结合资深的摄影从业经历,以及长期在大学电影系授课的教学经验,深入剖析解答了小编的困惑。

在「速食影像」时代,有志从事影视创作的新人,应该如何安放自己的「电影梦」?

渴望成为导演、摄影的从业者,应该具备什么基本功?

一个优秀的摄影指导,需要掌握哪些技能?如何与导演合作?

……

进行专访的过程中,小编被大力打醒了,觉得羞愧,感到醍醐灌顶,也收获了一些温暖与鼓励。

希望能将这些感受,通过本文,传递给屏幕后面的你和妳。

年少轻狂电影梦,而今却道当时错?

—— 逐梦之路 道阻且长,倘若足够热爱,就请踏实前行。

一、如何专业解读剧本?

学生:拿到剧本后,老师通常会如何做功课?如何从摄影角度,进行剧本解读?

老师:首先思考故事的类型,在这个类型里面,如何表达故事的氛围?

比如,如果是家庭的类型(故事核心围绕「亲情」展开),应该如何塑造家庭里的每一个人物?每一个场景里面,灯光应该如何运用?故事中的戏剧冲突、人物命运,可以如何用光线进行包装?……

我觉得,看到剧本后,最核心的是要想办法进入每一个角色的内心世界。

剧本里面,可能有不止一个主要角色,每位主角又有不同的性格、命运。比如,这个角色比较阴郁,那他所处的空间可能就会比较阴暗。这就是前面提到的「用光线进行包装」。

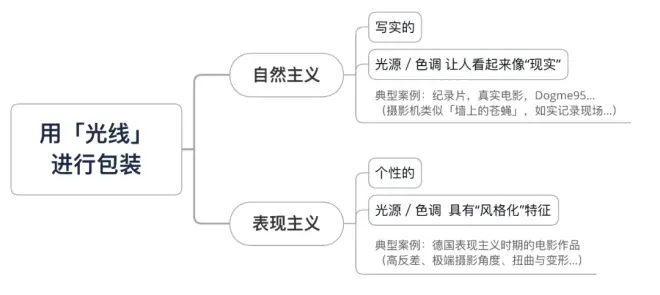

在打灯的时候,摄影师通常会在「自然主义」、「表现主义」之间权衡。

这就很类似烧饭,饭可以煮得干硬、粒粒分明,也可以煮得软绵、入口即化。也很类似喝咖啡,有人喜欢加奶/加糖,也有人喜欢黑咖(糖/奶都不加)。

摄影师需要思考如何通过光线塑造角色,如何运用光线展现人物特质(让人物「Stand Out」),在自然主义、表现主义之间寻得最适合故事氛围的配比。

现在有的年轻创作者追求极度「自然」(画面让人看不出来有打灯),如果场景环境的先天条件足够好,比如有良好的光源/建筑结构/历史背景……那么直接拍出来的画面就很漂亮、看起来美不胜收。但如果条件有限,创作者又追求极度写实、自然,可能观众就会受不了,没有耐心看下去。毕竟,观众看电影,还是希望追求一些「造梦」的内容,希望看到和现实有所区隔的影像世界。所以,创作者在思考影像氛围的时候,需要考虑到观众的接受程度。

学生:能否举例说明一下,如何运用光线包装角色的内心世界?

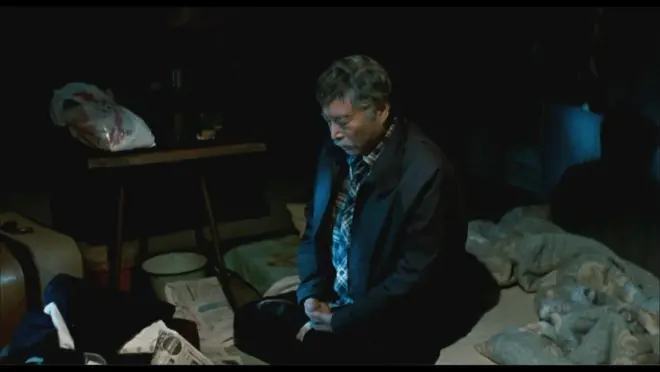

老师:比如李安导演的《推手》,一部家庭类型的电影。传统观念里面的家庭片,光影氛围都是比较明亮的,但我当时在设计光线时候,运用绘画中的「Chiaro Scuro」(明暗对照法)观念进行思考。

所谓「Chiaro Scuro」,源于意大利语的「明」与「暗」,是文艺复兴时期发展出来的绘画技法,通过强烈明暗对比的基调,塑造出三维立体的效果。代表人物包含了画家Caravaggio(卡拉瓦乔)、Rembrandt(伦勃朗)。

在电影领域,「Chiaro Scuro」风格,增加明暗对比度,也会让画面的戏剧氛围更加浓烈,代表作品包含了《教父》三部曲、《银翼杀手》、《现代启示录》…… 摄影师要懂得经营对比度之间的细微的反差。

电影《推手》里面,父亲这个角色带有一些「伤感」的基调。他身在异国他乡,想要和儿子一起生活,却无法融入,无法处理中西文化差异,没有得到想象中幸福的晚年生活。最后,兜兜转转摸索出了一些人生的答案。

在拍摄《推手》的过程中,一开始,我让画面看起来比较明亮,随着剧情推进,父亲越来越陷入孤独情绪,画面的Chiaro Scuro就越来越强(明暗反差越来越大)。

当时在拍摄现场,导演、演员也有一些担忧,饰演男主角的郎雄(郎叔)直言:“画面会不会太暗了?” 我解释说,恰当地运用明暗反差,可以帮助演员表演,让角色更加突出。如果画面都是均匀的亮调,看起来背景杂讯太多了,反而会削弱表演的力道。

摄影师要懂得运用灯光辅助演员表演。《推手》里面「Chiaro Scuro」的灯光设计风格,让整个画面(空间)更加符合人物心境,电影在第28届金马奖获得了9项提名(最佳剧情片、最佳导演、最佳摄影…),郎叔也凭借本片荣获了金马最佳男主角。

学生:看到剧本的时候,如何通过文字想象画面?

老师:通常电影的创作阶段,也许在摄影师拿到剧本的时候,场景都还没确定(制片组还没去堪景),那我们就要通过阅读剧本,想象如何呈现其中的「空间」。

阅读剧本的过程中,要做笔记,标注下思考到的技术指标,特殊器材、滤镜,灯光设计,运动方式(轨道/摇臂/空拍)…… 这个场景适合什么样的光线?要用什么焦段的镜头拍摄,是要固定机位,还是用空拍?不同的光影明暗、摄影技法,都会呈现出不同的画面感受。摄影师要从科学的角度,精确度量、反复思考,用最恰当的影像方式来叙述故事。

当然,也要结合实际的预算情况、拍摄条件,对制片部门提出适当的器材需求。比如,这场戏剧本里写发生在悬崖边,堪景之后,觉得需要出动大型的摇臂(Crane)拍摄,但如果场景定在青藏高原,或者深山老林里面,器材租赁、运送过程都特别费时费力,成本高得吓人,那是不是可以考虑用相对轻便的空拍机进行拍摄?或着,如果觉得必须要出动摇臂才能达到理想的效果,那就要和制片部门提前讨论,安排好充分的预算经费和运输时间。

二、摄影、导演如何沟通协作?

学生:《送我上青云》导演希望拍出「水墨画」的风格,当接收到视觉需求之后,摄影指导通常会如何与导演讨论、合作?

老师:收到导演的指令之后,我就去研究具体什么是水墨画的风格。我在博物馆里面观摩大量的水墨画,结合制片团队堪景传来的照片,揣摩到底如何拍出「水墨风」。

水墨画的美,在于景物的留白。如果用西方人的概念来说,就有点类似「负空间」(Negative space)。

( 「负空间」 add something with nothing | 善用画面主体与周围空间的关系,可以达成不同的艺术效果 )

拍摄《送我上青云》,我注重研究空间的留白,运用精确的构图,很多场景都做到了「云深不知处」的感觉。

比如,在大山里面,云雾缭绕、水汽袅袅,这些朦胧的景色,看起来就有一种水墨画的风格。

实际拍摄的时候,我们根据当天的气温、湿度、气象预报等数据,耐心等待,从早上开始等到了下午两点多,山里的气温上升、空气湿度达到了一定的浓度,大雾开始弥漫了起来。我们终于拍到了理想的镜头画面。

所以,在接收到导演具体的视觉指令之后,我们需要先做好功课,在脑海里「视觉化」勾勒出具体的画面,事先就胸有成竹。到了实际拍摄时候,要耐心等待,等大自然帮助你呈现出想要的效果。当自然条件达到了预先设想的感觉,就要赶快拍摄下来。

学生:拍摄类型风格比较突出的片子,比如喜剧《驴得水》,摄影师如何思考呈现类型元素?

老师:《驴得水》这个项目的特点是「舞台剧改编」,导演、编剧团队对于舞台剧驾轻就熟。而舞台剧的好看之处,在于人物的走位、调度。所以,我在思考如何拍摄《驴得水》的时候,特别强调保留了舞台剧的走位。

电影是兼容并蓄的艺术,并没有什么「类型」就一定要用什么「风格」进行拍摄。(比如,喜剧电影,可以用特写、很有冲击力的拍摄方法,也可以用远景、造成很疏离的感觉。)

摄影师只要用心,就可以拍出令人惊艳的作品。

在拍摄《驴得水》的过程中,为了保留舞台剧「走位」的感觉,我和导演讨论,因为舞台剧演员的走位幅度比较大,所以不能把演员绑死,不能用固定机位进行拍摄。要让演员动起来,运用调度,摄影机配合演员表演,从不同角度进行捕捉,让Coverage变大(拍摄的角度尽量广、拍摄的数目尽量多)。我们拍了很大量的素材,给后期剪辑提供了很多的选择。

学生:老师近几年帮助了一些新导演拍摄首部剧情长片,与新人导演合作时候,您曾经遇到过沟通困难的时候吗?

老师:导演,不论资历,不论是新人还是有丰富经验的,在拍片的时候,都需要对画面(影像)有一个具体的想象,要给出明确的指示,比如希望达到什么风格、做出什么调性。

通常,导演不会干涉摄影技术层面的细节。

如果导演没有技术背景(非影视科班出身),沟通时候,我就不会使用太多的技术专有名词,会尽量选用浅显、易懂的词汇进行叙述。

大多数的新导演同时也是剧本的创作者(自编自导),导演已经有了很完备的视觉化的想法,摄影师看过剧本后,也会有一些视觉化的思考,那么在打光、走位的时候,摄影师可以先呈现出一种打灯效果、拍摄方案,导演如果觉得OK,就可以开机了。如果导演觉得需要调整,就再依据导演的指令进行。

不论合作的导演是新人还是经验丰富的,几乎没有遇到沟通困难的情况。

三、「速食影像」时代,何处安放「电影梦」?

学生:不少新人创作者,都是通过得奖短片,获得拍摄长片的机会(e.g. 大佛普拉斯/美国女孩/孤味…),老师也长期在电影系教书,接触了很多心怀电影梦的孩子们。依据老师的教学经验,您觉得,现在年轻人创作的短片,有什么共通性的问题?可以如何改善?

老师:我觉得,现在年轻人拍的东西,有一种「LOMO」的感觉。

学生:「LOMO」好像已经变成了一种大众化、商业化的潮流风格,现在很多的广告,甚或APP里面(美图秀秀/Instagram/剪映…),都有一种滤镜风格叫做「LOMO」。

老师:这里说的是LOMO原本的意思。所谓「LOMO」,可以说是「粗糙感」。

LOMO摄影机源于苏联时代,用很烂的底片摄影机拍摄出来的画面,焦点不准、颜色怪异。后来,LOMO(Lomography)被奥地利的两位大学生买下来,他们特别喜欢LOMO呈现出的暗角、偏色,进而把LOMO风格逐渐推广到了全世界。

LOMO可以说是很随性、没有技术性的影像风格,就很类似现在学生短片的风格,他们不是很在意严谨的摄影技术、拍摄角度、构图、灯光……也许学生们认为LOMO风格就是现代影像的调性,很自由,类似网上自媒体拍的影片一样,没有任何技术指标。

如果只是拍短视频,通过内容物吸引人,比如拍自己家的猫猫狗狗,观众只是看来娱乐、开心,这种1~2分钟的短片,摄影技术也许并不重要。但如果用粗糙的LOMO方式拍电影,就非常堪忧了。观众也会受不了,看不下去。

学生:但在当今「速食影像」的时代,这些LOMO感觉的短视频,反而成为了大众主流的影像消费内容。比如也曾遇到大学生形容电影的「手持镜头」,有一种「Vlog」的感觉。(2000年之后出生的孩子们,也许先接触到Vlog,然后才了解什么是电影摄影技法里的hand-held。)

老师:所以,LOMO风格,可能就只能局限在短片了。很多学生以为,拍了短片,就可以累积经验拍摄长片,但短片和长片是两个不同的思维体系,并不一定拍了短片、得奖了之后,就可以拍出很成功的长片。重点还是在于,创作者有没有「长片思维」。

( 「长片思维」要点阐释 )

学生:但现在影视行业入行极其困难,不少影视科系的毕业生,没有办法直接进入电影/剧集领域,只能通过拍摄短视频/广告/短剧,累积实战经验,希望求得进入长片领域的敲门砖。虽然有时候也会觉得,自己每天生产这些阅后即弃的影像垃圾真的非常没有意义,虚耗热情,对未来感到迷茫,甚至想要放弃电影梦了……

老师:这里其实有一个思维误区,为何会觉得,从电影系毕业,就一定可以拍电影(成为电影创作者)?

我的学生,有的工作了8~9年,还只是二助、三助这样小小的助理,他们的未来其实非常堪忧的。这个行业不断有新人加入,年轻、价格低,那些三十多岁的“助理”,体力拼不过新人,薪水又比新人高,非常容易就会被替换掉。

那么,为何他做了这么久,还只是助理?

归根结底,因为他没有「创作欲望」,没有实际去创作!

李安曾经说过,「导演是天生的」,你想要拍电影,就要有创作欲望,具有长片思维,要实际动笔去写长片的剧本!

李安在获得机会拍摄第一部剧情长片之前,已经写了20~30个电影剧本,也顺利卖出了几部(可以靠写剧本为生)。有了将近十年的长片思维积累,他的剧本《推手》1990年拿到了(台湾)优良电影剧本奖,然后得到了中影投资人的肯定,才有机会在1991年担任导演、拍摄出《推手》。

时至今日,新导演的第一部片,很多也都是自编自导的。所以,懂得如何说故事,能够写出优秀的长片剧本,对于想要进入电影创作领域的新人而言,是必不可少的技能。

现在自媒体时代,技术门槛趋近于零,只要有一台手机,就可以拍摄短视频、微电影。但走进「电影创作」的门槛依然是很高的。

拍电影需要巨额的资金,是一项风险很大的事情。台湾一些导演、制片人甚至需要抵押房子、负债贷款,才能勉强凑到开机的费用。站在投资人、制片方的角度,这么大的风险,他们又该如何放心地把机会交给新人导演?

要看一个人有没有能力拍摄剧情长片,通常都会看他有没有办法写出一个优秀的长片剧本。「好莱坞」的大导演们,李安、昆汀、诺兰、斯皮尔伯格、卡梅隆……他们能进入电影行业,能生存下来,因为他们会写剧本。卡梅隆用1美元卖掉了自己写的《终结者》剧本,只为换取执导电影的机会。

每年有那么多影视科系的毕业生,那么多喜欢看电影的年轻人,汲汲营营想要进入电影行业(或者急切想要通过拍片求取名利),但如果缺乏长片思维,即使进入了这行,长期打零工(自由接案、担任助理),人到中年体力逐渐衰退之后,很容易就被淘汰掉了。

学生:但新人一开始如果不当助理,不去接案打零工,可能没有办法养活自己……

老师:所以就要仔细思考,真正具有长片思维、具有创作欲,才可以在这行长久生存下去。

比如李安,他在没有获得导演机会之前,就很专心地写长片剧本、思考如何拍长片,没有太多分心、耗费大量时间去打零工。

归根结底,想要拍电影,就必须要「用心」。

对于摄影师也是一样的,现在很多年轻人,非常热衷追求新的器材、新的技术,着迷于使用最高端的摄影机、最昂贵的镜头、多轴稳定器……但这些最新的科技,和拍摄电影长片之间,是不是真的具有必然联系?

电影100多年的历史里面,在高科技设备还没出现之前,即使条件很艰难,还是出现了非常优秀的电影作品。即使用现今的先进技术重新拍摄,也不一定能超越过去的经典。比如1939年的《乱世佳人》,当时用的底片感光度只有25度(打灯非常困难),摄影机200多公斤重,三条黑白底片拍摄(通过Technicolor[特艺七彩],进行三种颜色各别染色处理加工,最终变成彩色影像)……当时的拍摄条件如此有限,但电影的光线、造型都达到了很高的美感水准。后来,好莱坞又重新拍了几次《乱世佳人》,但都没能超越1939年的版本。

拍电影,需要用心。

现今很多电影是用钱、用技术砸出来的,有的幸运砸中了,票房大卖,但有的只是短暂上映,然后就销声匿迹了。在盲目追求新科技的趋势下,人性就被技术绑架了。

诞生于1982年的「台湾新电影」(代表人物杨德昌、侯孝贤…),40多年过去了,依然是经典,依然被人们反复提及,在大银幕反复重映,因为新电影具有非常浓烈的人文气息。如今的华语电影,也许在器材、技术层面与好莱坞同步了,但却鲜少出现可以世代流传的「经典作品」,缺少了1980~1990年代优秀电影里的那种「厚重的人文底蕴」。

摄影也一样的,也需要讲究画面的「人文气息」。

学生:但现今的电影市场,不论是大陆还是台湾,卖座的、观众爱看的,都还是商业类型片?

比如2022年的金马最佳剧情片、开幕片《一家子儿咕咕叫》,颇有艺术深度和人文关怀,但上映~下档三十多天,全台票房仅393万新台币。相较之下,同年的金马闭幕片《关于我和鬼变成家人的那件事》,23年2月10日上映半个月,全台票房已经超过了1.5亿新台币!

在大陆,也类似的,比如2021年的五一档期,张艺谋导演的《悬崖之上》,票房成绩刚开始也远不如翻拍自韩国爱情片的《你的婚礼》……( 《鬼家人》《你的婚礼》都由许光汉饰演男主角,由此又可见「明星卡司」的票房号召力…… 亦可延伸至2023年大陆春节档的流量明星争议…… )

老师:新的时代,观众的口味也许比较重,喜欢比较花哨的电影。身为从业者,我们无法左右电影票房卖到多少,但要做到用心拍摄每一部电影。人文气息比较浓重的电影,有的时候也可以取得不错的票房成绩。

(编按:要考量制作成本与票房收入之间的投资报酬率,比如《隐入尘烟》这类的小成本制作,全国票房1.09亿RMB,和那些动辄十几亿票房的商业大片相比,看似数值不大,但应该能让投资方回本了。)

电影拍摄过程中,有太多不可控的、需要权衡甚至妥协的地方。谈到演员的选用,也是类似的,可能制片/导演想要推一位没有代表作的新人演员,但投资方考量到市场回收预期,希望采用已经有粉丝基础的明星卡司……这些都是我们无法左右的事情。

但不论什么风格、什么类型的电影,都要「用心」去做,运用长片思维,拍出长片的效果。

学生:比如,《鬼家人》导演程伟豪,近年致力于研究如何进行「投影车拍」,在LED虚拟摄影棚里面拍摄高难度的飙车场面。《流浪地球》的团队,也致力于推动中国电影工业的发展…… 这些类型片领域的创作者们,都在踏实、用心地做电影。

老师:看起来花哨的电影,如果想要玩技术,就需要玩到极致,玩得有设计感,这样也是在用长片思维进行创作。(不是那种随性的、粗糙的LOMO拍摄方式。)

老师:但也许,可以经得住时间考验的,多年之后还会被人们反复揣摩观看的,还是那些人文气息浓厚的电影。

#074期直播课 短视频时代,如何训练电影长片思维?

直播课程大纲:

1、新人创作者想要拍摄首部剧情长片,通常有哪些误区需要避免?

2、何谓「长片思维」?专业的电影导演/摄影需要具备哪些技能?

3、现今自媒体/短视频盛行的年代,通过「经典电影」学些什么?

4、电影是艺术和技术的综合,也是文化和商业的综合,创作者如何在「商业类型」与「人文表达」之间取得平衡?

5、导演、摄影之间,如何合作沟通?

#免费报名

直播时间:3月10日 20:00

课程形式:PPT+在线视频

分享嘉宾:林良忠老师

免费报名