02 心流理论——心理学理论

一、如何理解

白话表达:类似爱因斯坦的时间相对论,就是当人全神贯注于一件事情时,会忘记周围的环境和时间,会获得较高的满足、乐趣和体验。又叫FLOW理论,心流体验。

二、前世今生

1.最早由积极心理学奠基人米哈里·契克森在1975年提出“心流”概念。

他构建了心流体验三要素: 条件因素、体验因素和结果因素。

其中,

条件因素:清晰明确的目标;准确而及时的反馈;技能与挑战相平衡。

体验因素:行为与意识的融合;注意力完全的集中;潜在的主控感。

结果因素:自我意识的丧失;时间感受的失真;自成目的的参与。共构成九条。

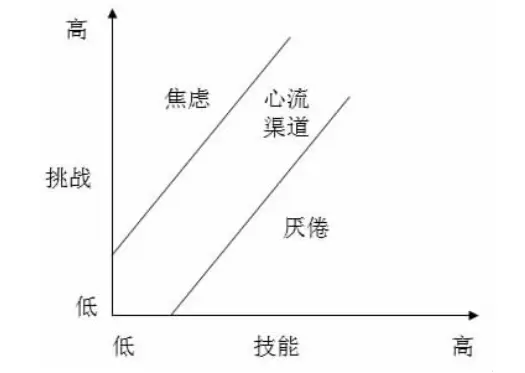

米哈里·契克森还构建了心流体验的模型(不会硬模型的小伙伴有福了):三通道模型。

2.1988年,马西米尼改进了三通道模型,建立了四通道模型。

3.后来,马西米尼和卡利觉得四通道不够用,又提出了八通道模型。

八通道模型在四通道模型上又增加了四种心理状态:觉醒、控制、轻松、担忧。

4.1977年,霍夫曼和诺瓦克又提出了网络用户心流体验模型。

可见,学术研究的模型从来都是越来越复杂,越来越眼花缭乱。

三、基本介绍

2006年国外期刊就有关于心流理论在外语教学课堂的研究了,国内研究较晚,根据某篇文献中做过的统计,以心流理论为主题的文献统计截至2020.9.14累计总有166篇。

但可能这个统计非常不准确,因为有一些文献可能是以心流体验、FLOW理论或者其他代替的,但不可否认,这个领域仍有很大写作空间。

利用第二部分的基本介绍,学术论文写作时,灵活度颇高。可以理论分析、可以软模型、可以硬模型。

这个模型好使的一点就在于他提供了很丰富的模型框架供你在框架内展开论述。我们很多人纯理论写不好的原因就在于框架小、扁平、不立体,这种把框架搭好让你来填骨肉的我称为模型,而且是软模型,很好上手,看起来也高大上。远比你自己论述立体得多。

目前文献主流研究方法是:问卷调查、访谈法、模型法。

主要集中领域在计算机和教育学。

计算机领域是很多的设计系统,比如游戏设计、各类游戏、阅读、网络、短视频APP的设计中涉及到如何让用户获得更好体验,让用户玩的时候、看的时候沉浸其中,连时间都感觉不到了(某些奶头乐们不要总刷视频了)。

(题外话:其实这种体验并不是正向的,于商家而言,用户沉浸感就够了,他才不考虑给你带来的是正向还是负向呢。短视频行业还是有蛮多点可以写的,比如利用这个心流体验角度来写。)

教育学领域,是因为教育还是比较讲究学生的沉浸式体验的,所以研究比较多。但实际文献量也蛮少的,大家可以来研究下这个理论。

还有一种就是可以采用民族志的写作手法,如果采用这种写发还可以结合一些人文理论,感觉也是一个不错的思路。

再者,如果是研究传统理论的,完全可以把这个心流理论与传统的道家学说放在一起比较一下,私以为是个不错的角度。

再提一下,将来这个方向是可以应用到实验室的,实验写作以后也是可以的,具体要看怎么联系起来。

四、学术思路借鉴

主要在计算机类系统设计,还有为数并不多的教育学方面。

但说实话,体验这个话题,可结合的领域还是很多的,和决策类似,只要涉及到人的地方,都是可以用来分析的。所以,心理学理论好使啊,当机器用到头,又开始回头来研究人本身了。也不知道是进步还是退步。

分享一些文献思路:

(1)网络平台用户黏度的产生机理:基于心流体验中介作用

(2)基于心流理论的海派绘画数字文创产品设计

(3)青少年网络游戏心流体验与游戏成瘾的关系

(4)学业自我效能感与在线学习投入的关系:学习动机和心流体验的链式中介作用

(5)心流理论视阈下沉浸式设计路径探析

(6)针灸治神与心流理论关系初探(这里就是一个不错的角度)

(7)Flow理论视角下的社会化阅读行为影响因素

(8)基于心流理论的公众政府信息获取网络渠道持续使用意愿研究