永恒回响 第十一章 血染玫瑰

她睡不下去了。在本来指定的休息时间里,她在征服者号的走廊里闲逛,听着船上的金属骨架因亚空间突发奇想而缓慢弯曲时发出的嘎吱声。尖叫声在走廊里回荡,笑声听起来像尖叫。她曾经指派吞世者小队追捕这些声音的来源,但这个习惯已经像许多其他基本军事要素一样瓦解了。唯一留在旗舰上的吞世者是那些太过嗜血而疯狂所以无法派去泰拉的人。他们很可能要对那些尖叫负责,就像他们要摧毁任何能发出尖叫的东西一样。

洛塔拉动作缓慢,虚弱得像个老太婆。脱水和饥饿耗尽了她的体力,她敏锐地意识到,从医学上讲,她关节处像玻璃破碎的感觉可不是什么好事。即便如此,她还是以无所畏惧的姿态走过她的船,无论每个角落都有什么。吞世者注视着她经过,但没有理会她。人类船员们明智地避开了她的怒视,而这些天来,她也没有任何命令可以下达给他们。舰队的职责现在就是悬挂在泰拉上空的低轨道上,并在战帅的侍从阿格尼斯指挥的任何时间和地点开火。这只需要一个骨干船员,再加上最多几千人——其中大部分是炮台上的奴隶和机仆就能完成。

今天,她想要答案。她要直奔高层去得到答案。

洛塔拉 (Lotara) 前往她的私人房间。在船上的另一个系统故障中,门拒绝验证她的掌纹。这些天来,她都不知道有多少这种故障了。几次尝试后,加固的大门自行打开了。她怀疑传感器根本没有认出她,这似乎更像是征服者的机魂反复无常的心血来潮。

四周的钢铁在发出呻吟声,仿佛在模仿船长的愤怒,这是深层核心在表达对从外界而来的虐待的抗议。环绕泰拉的亚空间迷雾对战帅的舰队并不友好;这是一个粗糙的锚地,使每艘战舰的船体都紧绷着。几个星期以来,征服者号上的灯光都因电力波动而变暗为紧急红色,但现在即使是深红色的危机灯光也开始闪烁,因为它也威胁要放弃。

“坚持住,”她对着她的船打气道。 “我们经历过更糟糕的事情,不是吗?”

这个谎言已经无济于事,但她发现自己还是要说出来。船长室体现了征服者号的野蛮主义,灰色边缘和镶板的房间带有装甲窗,可以俯瞰船身的锯齿状脊柱。多年前,当她第一次获得晋升时,卡恩是护送她到这里的人。他现在正在这里等着她,背对着荷鲁斯的舰队。

“你一点礼貌都没有,”她告诉他。 “这里是我的私人住所。”

这本该是一起服役多年的士兵之间的玩笑,结果却变成了只能勉强传到她自己耳朵里的干涸低语。卡恩要么没有听到,要么不想回答。他转身离开她,目光越过舰队,注视着泰拉那拥挤不堪的球体。在人类的摇篮周围,亚空间的毒潮已经取代了夜空。

回到船上后,卡恩一直保持沉默。他伤痕累累的脸上几乎没有任何表情,只有钉子噬咬时才偶尔抽搐一下。到了现在看到他没拿斧头,感觉还是有些怪。

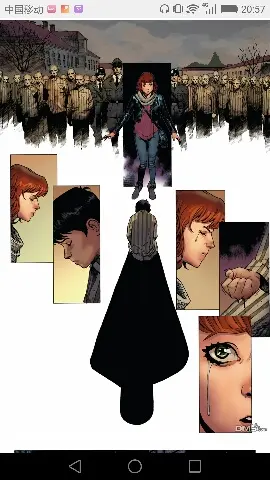

洛塔拉 (Lotara) 盯着他看时,她的视线在晃动,一切都变红了,一切都变暗了。在卡恩站的地方,天花板上挂着一串肉钩,就像蜘蛛巢穴的细丝一样垂下。上面是死去的吞世者,在处决仪式中被放血,悬吊在那里——陶钢中的死肉——他们的头被拿走,他们的头骨被献给——

她闭上眼睛,抵御着自己想象中的毒液,并扇了自己两耳光。这起了点作用。 “你要留下来吗?”她问向窗边的身影。 “如果是的话,请让开。”

卡恩转身看着靠在墙上的全息投影仪。当他移动时,洛塔拉可以看到他的盔甲被爆弹和刀刃造成的严重损坏。他的胸甲已经是一块裂开的破烂,露出了下面裂开的肉。她可以看到其中一个肺的爆裂、紧绷的肉。当她凝视他时,她听到在房间空气过滤的微风中链条发出轻微的嘎嘎声。她不记得他是什么时候回到船上的,只记得有一天她环顾舰桥,发现他就在那里,在他的岗位上。

“你很幸运能活下来,”她告诉他。卡恩歪着头,他在寻找合适的词时总是这样。洛塔拉感到脸上挂着泪水,真正的泪水,这本是不可能的。自从她还是 Zhrscan 天才少年学院的一名青少年以来,她就没有真正流过眼泪,那一天她收到了她哥哥在肆虐首都的霍乱疫情中去世的通知。

“但你并没有真正活下来,是吗?”在一年前,问出这种问题简直就是疯了。而现在,她真的不确定答案。她只知道自己已经累得不怕了。

他唯一的回应是转向窗户,面对垂死的世界和万花筒般的天空。洛塔拉觉得血从她的鼻子里滴下来。盯着卡恩看太久很伤人。它总是让她流血,流出的血粘稠得令人不快。

全息终端发出在连接时的白噪音尖叫声,她转向它,将拳头靠在控制面板上寻求支持。她浑身发抖,可她不知道是为什么。

“征服者号,”通讯器中传来噼啪作响的声音。 ‘这是复仇之魂。已建立安全通道。你可以说话了。”

“我是萨林。”洛塔拉恢复了下声音的力度 “请链接你的全息图。”

投影仪发出咔嗒声,喷出闪烁的图像,失真令人愤懑。出来的影像是阿斯塔特中的一员,他战甲的颜色被全息图漂白了,但他盔甲上的护身符和尖刺毫无疑问地说明了他的忠诚。洛塔拉的心沉了下去。

“我想要见的是战帅,”她说道。‘我用了我的最高许可权。恕我直言,阿格尼斯,我厌倦了每次报告都看到你的脸。”

战帅的侍从凯诺·阿格尼斯带着同情的表情低下了头看着她道,“我即荷鲁斯·卢佩卡尔之音,将他的话语传到你的耳朵。”

洛塔拉强忍着不去磨牙。再次感到生气的感觉真好。感觉让人焕然一新。 “可这是从你嘴里说出来的,那就不是战帅的声音,不是吗?”

阿格尼斯僵住了。即使通过不堪的全息影像也很明显。洛塔拉在她纸上的权威和现实的等级之间徘徊。她是舰队中级别最高的军官之一,完全有权与战帅交谈。但她也是凡人。她越来越清楚,这是一场军团战争,一场半神之间的对抗。洛塔拉越来越多地觉得她和她的同类对军团来说只是一堆材料和动产。这次讨论并没有消除她的这个想法。

当她看着他时,阿格尼斯将音频频道静音,并与至少一名看不见的船员交谈。她经过深思熟虑后认为,近几个月来,这位侍从的外交技巧已经严重削弱。

“萨林船长,”他最后说道。 “一如既往的荣幸。”

“那请解释一下吧,侍从官。”

但他没有。他的全息影像随着静电突然消失了。洛塔拉静静地注视着。阿格尼斯真的干出了这种令人尴尬的事吗?他真的为了避免谈话而切断了他们的私人频道吗?

“狗娘养的,”洛塔拉带着近乎全无的礼貌骂道。这是几个月来她感觉最像自己的一次。 “你这个幼稚的阿斯塔特混蛋。”在她的诅咒快要结束时,全息石又被激活了。这次不是阿格尼斯。这个人像坐在白色陶钢和扭曲的金属上,因带着受伤的威严而无精打采。他的眼睛凹陷,眼角边缘有痛苦的皱纹,带有更像是发烧而不是清醒的明亮。长剑般长度的金属爪子敲击着王座的扶手,通讯器中发出叮当叮当的响声。

穿着战帅盔甲的食尸鬼用一种狂热而迷茫的眼神盯着她。然后他笑了,他又变成了荷鲁斯·卢佩卡尔。疼痛从他美丽的容貌上消失了

“我想你刚刚那几句不是冲我说的吧?”他问道。

洛塔拉敬了个礼,用拳头顶着她的心口。 ‘我的战帅。我在跟您的侍从说话。他有点烦人。”

荷鲁斯挥了挥手,示意他明白,但很长一段时间他什么也没说。洛塔拉听到她的名字在看不见的地方在被低声诉说。是阿格尼斯,她很确定。

荷鲁斯又笑了。 “萨林船长。征服者号战舰的洛塔拉·萨林船长。我完全信任之人。 我能为你做些什么?”

“卢佩卡尔战帅……”

荷鲁斯打断了她。 “你是那被鲜血浇灌的玫瑰”。

洛塔拉的下巴绷紧了。 “您知道那首诗……真让我吃惊,战帅。”

荷鲁斯用戴着手甲的手抚摸着剃光的脑袋,表现出一个半神尽可能放松闲聊时的神情。

“传奇诗人 Eurykidas DeMartos 的作品,不是吗?他最后怎么样了,萨林船长?”

当安格隆下令一劳永逸地结束他们的表演时,DeMartos 和征服者号上的其他记述者都死了。就洛塔拉而言,那天没有任何有价值的东西丢失。

“卡恩杀了他,大人。”并从中获得了极大的乐趣。“我唯一遗憾的是我们不能也杀了这首诗。”

荷鲁斯轻声地笑笑了起来。 “确实,确实。”

“战帅,如果我可以问的话——”她刚开始说,但荷鲁斯再次打断了她,他的轻笑变成了露齿的笑。

“她是值得尊敬的敌人,获得了刻在身躯上的勋章,

在弹片和无源火焰的伤痕中,

这军队,

她的军队,

未被埋葬,

在巨大的漂流坟墓中,是敌人沉默的钢铁。

女王般的影子投射在永恒融合的斑驳剧场上,

穿过我们无声海洋的潮汐,

在这里, 供奉在这皇家钢铁中,

我们雕刻了她的祈祷。”

洛塔拉 (Lotara) 看着他,帝皇的子嗣,帝国的战帅,背诵着为她而写的诗的最后几行。曾经整个帝国的廷臣们就如花花公子一样大谈特谈那些乏味的诗句,将他们的脸埋在文学宣传的低谷中并坚称他们在享受高雅的艺术时,那时候忍受这些就已经够糟糕的了……但在战帅的深沉和亲切的语气更让人难以忍受。她不确定他是不是在用独奏诗歌来嘲笑她。她不确定自己想知道。

“战帅,我想谈谈舰队补给的问题。随着火山灰变薄,我们可以从地表获取更多资源。我的船员快饿死,渴死了。我……”

她可以看出荷鲁斯没有在听。他那张嘴巴紧绷的笑容消失了,战帅冷冷地用巨爪做了个手势。

“马洛迦斯特,过来。”

洛塔拉闭上了嘴。马洛迦斯特早就死了;而此时,是阿格尼斯进入了画面。他俯下身子,在荷鲁斯耳边说话。她无法理解这些。这是一场努力让她的不适别在这个战帅变成的食尸鬼面前表现出来的战斗。

“我累了,萨林船长。”荷鲁斯的声音没有感情,几乎没有生命。 “就像你一样,我想。是这样吧。我们都累了,不是吗?但我们的胜利近在咫尺。它是如此接近。这个,我向你保证。”

“战帅,拜托……”

她这次的声音越来越小。她不喜欢他看她的方式,不喜欢他病态的眼睛里突然涌出的炽热。

“你甚至没有意识到,对吗?”

“意识到了什么,大人?”

“你不是她。你不是洛塔拉·萨林。”

在她屏住呼吸回答之前——她也确实不知道该说什么——反正已经结束了。信号被切断了。荷鲁斯离开了。