【茫然漫步01】大芬美术馆莫兰迪小型画展

1964年,在确诊癌症不久之后,画家乔治·莫兰迪离开了这个对他近乎陌生的世界。他的一生总是与瓶瓶罐罐打交道,蜗居画室,极少出门。生于博洛尼亚,死于博洛尼亚。他没有结婚,没有子女,经历过两次世界大战,却匆匆离场,直到他人生的最后一刻,都与妹妹们生活在一起。人们说他是色彩的大师,是有着东方禅意的画僧,是画下时间与永恒的观察者,是面对法西斯政权暧昧不清的怯懦者,是醉心艺术的痴人。但是直至他死前,还是那个对着罐子和烛台微笑的老人。他说:一个人可以周游世界,博览万千;或者熟视无睹,无知无识。但人生的意义不在于你的见识,更在于你的体验与感悟。

深圳龙岗大芬的油画村,曾来过许多回了,但是每次都是漫不经心地,一是是在是没什么钱,手脚像是被缚住一般,看多一眼都觉奢侈。其实贵也谈不上有多贵,不过是寻常人家的一两顿家常饭,或是几瓶包装的好看的饮料一般的价格而已。可是就连这小小的几十元钱,对一个学生来说也要精打细算。

前几年因为要打疫苗,这条路即使排着队,街边的摊贩也无什么生意可言,今天一来,果然又热闹了很多。街边贩售饮食的,专心画画的,推销绘画体验的,挤满了这一条条小巷子,每条小小巷子里仿佛都有它的小小画家,每个小小画家都有属于他们眼中的小小巷子,小小的巷子和小小的画家,就这样描绘了我们这个大大城市的小小细节。

美术馆,以前不怎么来,这是第一次,一出地铁站,逆着马路直行,穿过重重摊贩,便是油画村,在从这里慢慢地走,一座小而可爱的美术馆就钻进了你们视线,很小,但是很多人,很多孩子,孩子们在馆外玩耍,比起建筑和画,我更喜欢人,不同人对不同事的反应,喜怒哀乐,琢磨不透,处处都有温度。

一楼是现代画家的作品,具象的,抽象的,严肃的,搞怪的,都有,孩子看了也不觉得无聊,有时我真想找回孩提时代的那种感知力和好奇心,美术馆门口有一个黑黑的雕塑,上面有船,船怎么会在地上开呢?一个孩子这样说。美术馆里有一副画,画的是马路交错,我看见的是现代城市对人的异化,孩子看见的却是马路的粉红色,马路怎么会是粉红色的呢?是呀,为什么呢?我也不知道,只能一起感叹。

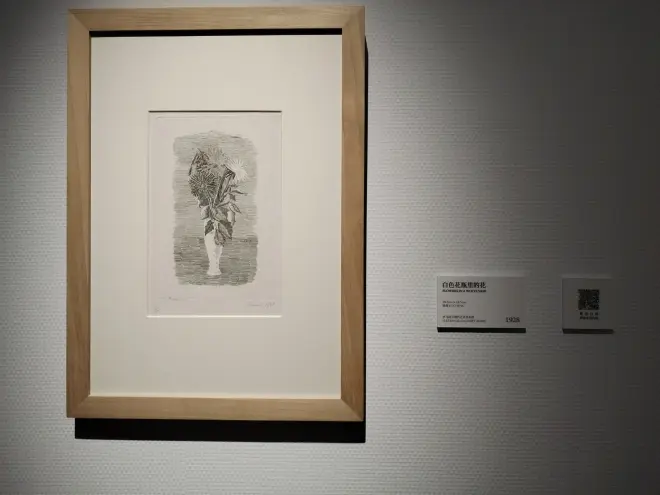

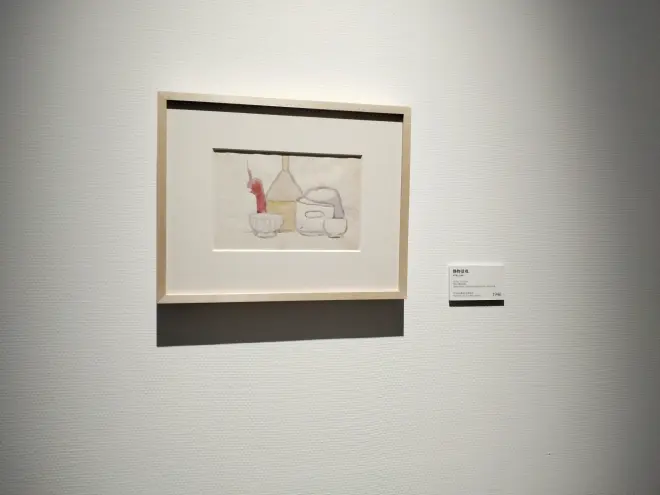

二楼是乔治·莫兰迪的画展,画不多,但是没什么不好的。我喜欢看画,但是看的往往没有专业的鉴赏人士那么精细——我喜欢的是油画上的纹理,我喜欢通过这些纹路思索画家在绘画它们的时候是怎样的心情,或许刚好打了个哈欠,或许因为早餐煮焦了,心情烦躁无心作画,或许天气特别好,色彩也跟着沾了光。其中我最在意的是手稿,在那里,我盯着一副草稿看来大概十几分钟,引得其他先生小姐们也凑过来一探究竟,其实我看得不过是那些草稿上的污渍,在思索这些东西到底是红茶渍呢,还是其他的什么呢?如果说红茶渍就麻烦了,大家都知道如果红茶滴在了纸上,那就要起皱子了。

来这里的人有许多是为拍照而来的,有一对女生,当我进去时她们在拍照,当我们出来时她们还在拍照。但是我很喜欢这样,虽然我不出照片,但是看见不同的人都可以自由自在地使用这个美术馆,欣赏这些艺术品,我很开心,艺术是为了全人类而存在的。自然,大家都是为了莫兰迪的盛名而来,却并无不可,对名人的崇拜并未减轻他们对一楼新锐画家的青睐。

莫兰迪画的大多都是静物,他几乎是画了一辈子得静物,呆在这个不足九平的小小画室里面,摆弄着不足小小的一方桌子上小小的瓶瓶罐罐,画着小小的仿佛一张手帕大小的画,最后仿佛就像是等待一个从遥远东方来的陌生人穿过迂回的半生,来倾听他的一生。他画了一辈子的物,却脱离与物之外。有时候人和物也混淆不清,究竟是人创造了物,还是物创造了人,兜兜转转,就像是小孩子们玩的抢椅子游戏,摇摇晃晃走到一个位置,还没回过神来,就已经坐了半辈子。人难以认识和了解他所处的全部世界,人生有涯,世界无涯,以有涯逐无涯,就像是负巨石的西西弗斯,虽然在背负巨石上山的途中,我们总会忘却向山下走去的幸福,但至少莫兰迪给了我一个答案:至少在百年之后,离开世界时,我还有我的画室,我手边的小小方桌,和桌上的瓶瓶罐罐,这是属于我的小小世界,是我人生存在的证明和意义。

人间有情,草木有灵。不知道为什么,我总是很喜欢看这些边角旮旯的小绿植,很有活力,总是能在你不经意之间给你带来惊喜。

其实闭馆的时间早已到了,但是人流还未断绝。可是天黑了,再不回去就会赶上人流。归去来兮,夜幕降临胡不归。总之就先这样吧。

后话:我的一位老师是日本人,她前些时候去一家位于佛山的美术馆时感慨道:,‘才知道原来中国的美术馆是可以拍照的呀!’关于美术馆可以拍照与否,我很难给出一个完整准确的答案,但是站在一个普通的劳动者的角度来说,我真诚希望人类的文化宝库能对全人类开放,而开放这些宝藏的目的是为了时刻提醒我们:人是作为人而存在的,并非在感情和理性上低人一等的劳动工具。