2023四月洛阳周末旅 | 七、隋唐大运河文化博物馆

2023四月洛阳周末旅

七、隋唐大运河文化博物馆

来到隋唐大运河文化博物馆。

公元605年,隋炀帝下令修建大运河。大运河贯通中国南北各个水系,实现的漕运功能对隋朝不仅有经济意义更有军事意义——向南连接苏杭,富庶之地的粮食与物资可以源源不断的输送至都城洛阳;向北连接涿郡(现北京),可以迅速将兵员补充至与北方少数民族对抗的前线。

运河的贯通,进一步加强了中国南北在政治与经济方面的联系,彼时的东都洛阳,是都城又是运河的中央节点,呈现出无比繁华的景象。博物馆的立面传达的正是“云帆竞渡的东都洛阳”。

走进博物馆。隋唐大运河文化博物馆是一座非常年轻的博物馆,2018年开始建设,建筑设计团队与二里头博物馆、洛阳博物馆一样属于同济院;不同的是,这座非常年轻的博物馆在建设中给予建筑师相当自由的发挥空间,完成博物馆使用功能的同时,表达专属洛阳的建筑语言,一进入大厅就感受到空间设计带来的开敞与动感。

一层正中的隋唐大运河地图。组成这幅地图的构件,材质是以洛阳唐三彩釉面为基础的现代陶瓷,形状是船形,技术与文化相呼应,这是很有创意的建筑语言表达。

博物馆在2022年5月18日的博物馆日正式向公众开放,至今未满一年。作为专业性博物馆,现在的常设展览只有一组——“国运泱泱—隋唐大运河文化展”,全面展示大运河的历史,以及伴随运河的朝代兴衰、经济与文化的变迁。

序厅,展示大运河源远流长以及沿途历史风貌的大型石雕,表现效果非常好,浮雕的正中央当然是隋唐大运河的中心——洛阳。

进入正式展览。首先是隋唐大运河的经由示意图:隋唐大运河从北至南分为四个河段——永济渠,连接海河与黄河;通济渠,连接黄河与淮河;邗沟,连接淮河与长江;江南河,连接长江与钱塘江。从这张地图上完全可以看出,隋唐大运河史无前例的将中国的南北通过水路联结在了一起。

隋炀帝开凿运河,迁都洛阳,作为大一统王朝的都城,几乎一瞬间完成了隋唐洛阳城的规制,延续至北宋超过500年。

昨天说到位于隋唐洛阳城中轴线的“天津桥”。“天津桥”始建于隋朝,当时是一座浮桥;武则天将其改修为大型石桥,成为洛河南北两岸的要冲(据说原址复建天津桥的规划也快要进入到务实阶段了)。

大运河通航之后,承载的漕运不仅沟通了南北经济,漕运体系的运转更代表了中央集权的映射。一经通航,隋炀帝即开始在洛阳修筑大型粮仓储存粮食巩固王权,但粮仓修在城外导致控制力不足,多少成为隋朝没能在都城拼死抵抗的原因之一。唐太宗李世民吸取教训,除进一步在洛阳到长安沿线修筑多间粮仓外,更对洛阳城内的“含嘉仓”大幅扩建,这座“天下第一粮仓”总面积43万平方米,相当于60个足球场的大小,在巅峰时储藏了唐朝一半以上的存粮。

安史之乱后,唐朝以及东都洛阳由盛转衰,漕运系统不再正常运转,含嘉仓越来越少见于唐代的史书;之后的一二百年随着大运河逐渐淤塞,含嘉仓最终于北宋被彻底弃用;而后的元明清在其上继续覆盖新的地层,含嘉仓就此隐没;直至20世纪70年代随城市建设的考古挖掘中,“天下第一粮仓”重建天日。

含嘉仓刻铭砖。右上角为“含嘉仓”三字,与史书记载一致。铭砖由右至左分别记录了仓窖的坐标、存粮的品种、数量、储存的时间、粮食来自何处以及仓窖的责任人。

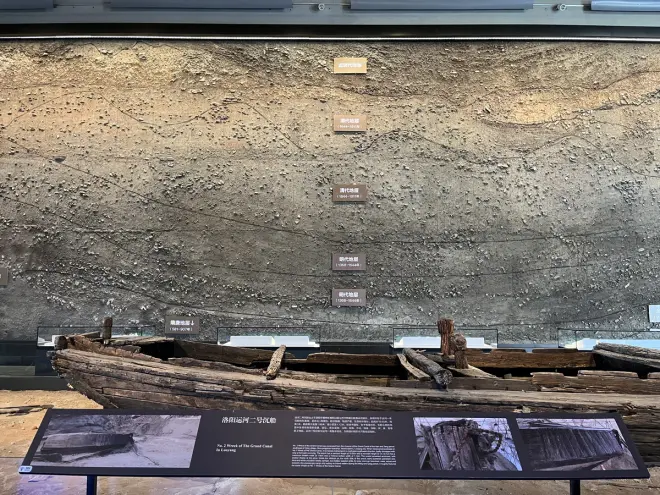

2013年,在偃师首阳山镇洛河北岸,挖掘出两条木质沉船。其中一条保存相当完好,船长20余米,宽3米,从时间上判定为明清时期,地点上与记载的隋唐大运河支流一致,考古人员称“洛阳运河一号沉船”,以博物馆的史观,明清时期运河仍在发挥功能,这代表了“隋唐大运河漕运体系历经千年不衰”。

但我个人倒是觉得,无论时间还是地点,这条沉船与隋唐大运河的直接联系都有些勉强,或者说对于隋唐大运河的考古,这种“不够直接,历史不够久远”的考古成果才是普遍现象。对比至今仍然正常运转的京杭大运河,隋唐大运河在北宋淤塞之后已经几乎失去了航运功能,至今更是仅在安徽宿州存留了约20公里的河道,大部分的古河道都已经成为考古地层的一部分,于是我们只能看到一条“埋在地下的河”,能看到的仅仅是“文物”,而不是鲜活的文化传承。

根据唐朝图纸复原的漕船模型,隋唐时代的漕船普遍使用人力与风力共同作为动力。

陆上丝绸之路的东端起点之一通过大运河连接海上丝绸之路。

博物馆收集了洛阳各地出土的,人、骑、佛像等不同主题的唐三彩陶俑,110座精美陶俑组成的唐三彩阵非常壮观。

唐高宗开始,佛教在唐朝进一步盛行,这一时代以后的唐代墓葬中大量出现了“三彩天王俑”。这座三彩天王俑高1.2米,是洛阳出土的尺寸最大的三彩俑,做工也相当细致精美,对于这座非常年轻的博物馆是绝对的“镇馆之宝”了。

当年洛阳码头与街市的还原

博物馆的一个重要展厅——“大运河开封段运河河床剖面还原”。东汉时,汉明帝疏浚开封一带河道形成古汴河;隋朝修建大运河时在开封段借用汴河故道,开封作为江淮漕运的重要节点逐渐繁盛;而后进入唐末、五代,乱世之中年久失修的运河逐渐淤塞,成为考古地层的一部分。

另,刚才有提到“洛阳运河一号沉船”,这张照片中则是“洛阳运河二号沉船”,与一号沉船在同一地点同时出土,年代形制基本相同,仅残存前半部分。

下一个展厅是“大运河申遗”的主题,这里的“大运河”由三部分组成:京杭大运河、隋唐大运河、浙东大运河(连接杭州与宁波的运河)。其实在来洛阳之前,我一直认为世界遗产就只有“京杭大运河”而已。。。这也确实是申遗的最早计划,隋唐大运河和浙东大运河是后面才加进来的。。。前文也说过,隋唐大运河大部分的古河道都已经成为考古地层,与鲜活的京杭大运河完全不具备可比性,总归个人持保留意见吧。

大运河沿岸城市景观——北京通州运河公园,洛阳隋唐大运河国家文化公园(就是上一篇末尾拍照的地方)、天津三岔河口与天津之眼、杭州塘栖古镇广济桥。

常设展览参观完毕,作为收尾的是一艘隋朝楼船的1:2模型,按照当年图纸及出土文物仿制。楼船外观似楼阁,是隋唐广泛使用的战船,可以尽情想象其在大运河洛阳段张满风帆航行的图景。

再向上望去,是以“云帆”为主题的满堂弧形陶瓷吊顶,仍然是源自洛阳的唐三彩材质,在光影的不断变换中,展示出运河的波光粼粼。组成每一组构件的三彩瓦是13片,自然是象征着洛阳十三朝古都的地位。

隋唐大运河文化博物馆的游览到此圆满结束,取消了下午王城公园赏牡丹的行程之后,这就是本次洛阳之旅的最后一个景点了。

博物馆的东南方,瀍河汇入洛河之处,是“洛阳八小景”之一“瀍壑朱樱”,相传是武则天赏樱之处。似乎花期已过,于是有些兴趣寥寥。

去火车站的路上,来到洛阳著名的“小街天府”吃午饭——算是半游客向的一个大排档式小吃街,洛阳特色小吃以及全国各地小吃都有,种类很全价格也非常实惠;唯一的问题就是旅游最高峰期人实在太多太多,大概是排队半小时等座位半小时吃15分钟的程度。。。直接放弃,在外围的小吃店买了几样带到火车上当作午餐+晚餐了。特别需要好评的是,里面冷气打的很足,虽然有些拥挤,但总体来说还算舒适。

来到洛阳站!

还真的不是第一次在洛阳站乘降,上一次在洛阳站乘降是18年前的2005年7月25日!当年结束长江三峡的游览,从宜昌返回天津途中,我选择的中转站就是洛阳。至于下面这一组车票中的问题,通票连带着一系列概念都已经成为历史代名词的当下,大概也只能起到讲古的作用了。

例行的蹲一下售票处看看票,写纸条的土办法还挺好用,信息的传达清晰且明确。车票的紧张程度就不多说了,从这两天全洛阳各个景点的爆棚程度应该能联想的到。

候车大厅内充满三彩元素的壁画,无论形式还是内容上都很能体现洛阳“十三朝古都”的特色。

进站,在天桥上远眺陇海线上行(郑州)方向。

要搭乘的列车是银川往上海的K362/59次,硬座车厢里(包含无座),至少有五分之四旅客的乘车的区间是“洛阳—郑州”,可以理解。

刚刚看到的“洛河”和昨天龙门石窟那条“伊河”,在巩义一带汇成伊洛河;伊洛河再向东北延伸约30公里汇入黄河,称“河洛汇流”。

洛阳发车一个半小时后到达郑州;郑州站的换乘时间有一个多小时,于是出站转转。这次从郑州站东广场出站,这个站舍终于对上了我的印象。

简单的去了一下二七广场。12年没来郑州,似乎没变的只有这两座塔了。

俯瞰整装待发的列车,郑州站确实很有“中原十字路口”的气势。

搭乘开往天津的K330次列车。虽然这班车就是由洛阳始发的,但“洛阳—郑州”区间的车票紧张程度确实完全超出想象,于是只能在郑州站搭上这班车了,并不算太坏的结果。K330/1的经由是京九线(商霸),这居然是我第一次搭乘“陇海线·商丘·京九线”的列车!也算是在18年后,真的走了一次上面那张通票记载的经由。

过商丘,列车转上京九线,抵达著名的宇宙中心——曹县!

这班车其实更多是河南省内陇海沿线“城际列车”的定位,出省的长途旅客只占相当少一部分,过菏泽之后顺利找到一个大座,这也意味着两天的疲惫终于可以划上一个句号。差不多躺下就失去意识,再醒来的时候已经进入天津外环。。。

四月的河南之旅圆满结束,下一次河南再出发的时间应该也不久了!

最后,例行的数据统计,以及再看一次车票集体照。

-----完-----