向土而奔 一 银川

感谢互联网为我罩上了神秘的面纱,以便于我施展我的拙劣。

网课后的第二天我就坐上了去银川的飞机,抵达的前好几天和表哥联系上了

“你来了我带你耍走。”一段带着口音的消息发来,我也无从回复,只好以“来了再看”来搪塞。到中卫上了表叔家的车,车上坐着即将升入高三的表哥,话题自然也难免从两年未见的寒酸自然地过渡到了学习上了。表叔妈总是以儿子不善学习来示人,而表哥显得淡定,一路上平和地听着母亲的说教。话题很快引向了学校生活,与表哥简单地交流了学校情况之后,表哥突然在对话中告诉插入“你们学校抑郁症的人多吗?”我想了片刻,摆了摆头示意我并不知道具体的情况。他突然显得有些激动,告诉我在他们的学校里几乎没一个班就有两到三个患有抑郁症的学生。我又不禁想起曾经在三联周刊上看到的一篇关于青少年抑郁症的调查报告和访谈,我想试着思考这背后的现象和原因。

于我而言,起初我很难认为在QQ空间或是微信朋友圈里发布自残照片或者来自网络的自残照片的人是抑郁症患者,我只会认为这是一种在青春期时渴望获得关注的手段,将自己置于一个群体之中来获得同等的关注,让我觉得是像美国将自己宣称为性少数群体来获得社会利益的人一样。如此偏见,根深蒂固。或许是我错了,我总会认为多数称自己为患者的人不过是像西方青少年在高中时疯狂尝试各类的新奇事物一样的一种以合群为目的的社交方式。也许这样的认识源自于我对于抑郁症的认识并不深刻,我决定应当认真的认识这一困扰世界的心理疾病。

对于这类精神疾病的认识更多的来自于网络不足三分钟的短视频剪辑,视频内容也多数是抑郁症患者的自述一类的。我们无以判断这类视频的真假,或是目的,但我们不应当以这样的方式来了解抑郁症。更有诸如“如果你这样了,那你就是抑郁症了”此类的视频,其实将精神疾病科普化的工作本身并没有错,但是不正确的科普会让健康的青少年陷入自我怀疑,不断地将自己向抑郁症的标准靠近,最终给自己下了定论,将自己封闭起来。更有在医院确诊后却以此为玩资的人,不断地输出自己或真或假消极情绪。缺乏正确的引导和认识,是让精神疾病正在逐渐成为让人们唯恐避之不及的罪魁祸首。

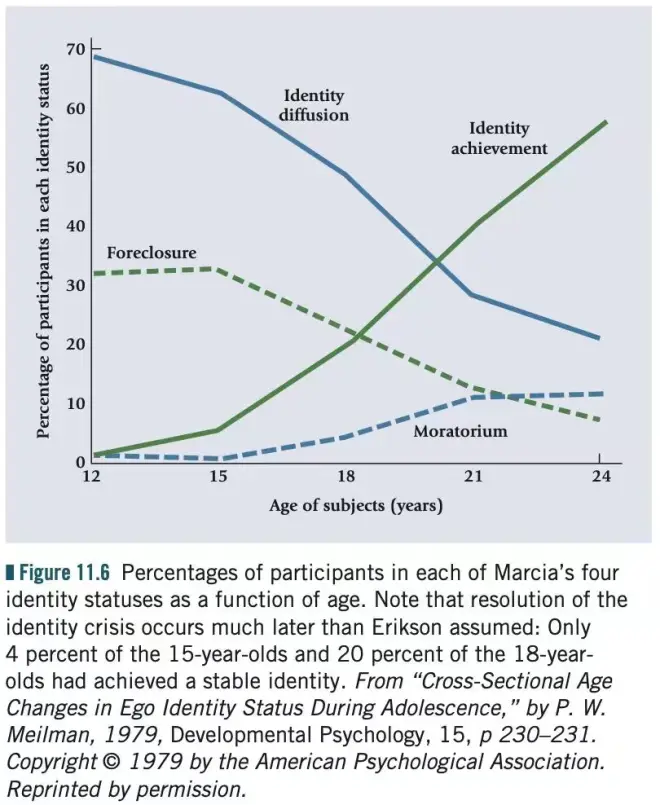

参考中科院心理研究所发布的《中国 国民心理健康报告(2019—2020)》显示,人们的心理健康程度与十年前有了明显下降,而青年几乎成为了受抑郁症困扰最深的年龄群体。抛开性别和地域、学历、收入等因素,关注于我的同龄群体,我开始试着思考原因。产生如此现象的原因,我认为有二。内心的壁垒,和外界的屏障。首先,处于青春期的青少年本身产生了较强的自主意识,对个体意志的保护来到了空前的高度,尤其是与朝夕相处的父母更难以有良好且恰当的沟通。一方面青少年在这一时期渴望寻求到归属和认同,对于社会和生活产生了自己独有的认识,而另一方面学业和竞争的压力也陡然增加。在如此宣泄需求与内在压力的挤压下,心理的健康难以保证。并且,在这一阶段,青少年的自我认识感混乱。对自己的社会角色、性别、人际关系而感到困扰(见图一)其次,较长的生育间隔已经让亲子之间的年龄差越发加大,繁重的工作压力也难免很难将精力集中在子女学习之外的事上。如此一来,青少年的心理健康被最终忽视。

好在没有被一直忽视,越来越多的学校设立了心理辅导站,越来越多的老师取得了相关资质,国家也为学生建立了档案卡。所以问题来到了第二个重要因素地域。

同样根据中科院心理研究送发布的《报告》,在中部、西部的抑郁症的占比远高于在东南地区的占比。其实这在城市中也是有迹可循的。人口流失正让这些地区的年龄结构发生着严重的倾斜,成年人口与未成年人口之间的年龄差距越来越大,使得未成年人缺乏正确的引导和恰当的沟通。而在同一地区,农村与城市也存在巨大的差距,是否有能力为青少年建立心理辅导站,老师是否具有相关资质。这都让抑郁症的地域差异变得显著。

思路混乱,见识肤浅,不过只能浅薄得引述。但我知道,只有在社会的正向引导下才能缓解这样的困扰,将阳光和活力还给青春。